《魏书》 沈睿文:拓跋-北魏考古概观

评论内容:

拓跋-北魏的考古学研究,是以拓跋鲜卑一脉为主线展开的。它集中表现在对拓跋鲜卑族源的探索及其迁徙、入主中原后整个汉化进程的考察。

相近、相同的生存环境和生存方式,使得北方游牧民族同样有其共同的政治文化认同,更重要的是该政治文化亦具有延续性。同一地域、不同历史时期的北方游牧民族传诵着结构雷同的族源神话便是一个核心体现。这种文化的一体性使得他们在考古学物质遗存方面的表现也大体相同。但是,我们仍必须承认它们又具有不同特点。这些特点一旦与具体时空相结合,它们又被对应为史载中的某族群或政治集团。同时,这种特点又成为追寻、考察该族群或政治集团演变的重要线索。

显然,在民族考古中,若仅依历史文献来判断特定时空物质文化遗存的归属会存在一定风险,所幸鲜卑考古研究建立的假设经受了多年考古发现的反复验证。在此基础上,根据东北和内蒙古等地发现的一系列墓地,考古学构拟了早期鲜卑的迁徙路线,进而对其起源地展开推论。相比较而言,关于迁徙路线意见相对统一,而其起源地则存在较多的分歧。1979、1980年嘎仙洞及其题记的先后发现和试掘,使得其族源地指向了大兴安岭。遗憾的是,此后嘎仙洞遗址全面的考古工作并未展开,导致遗址的年代及其跟周边相关遗迹的关系迄今难以论定,嘎仙洞遗址的性质仍聚讼不已。

北魏盛乐城(今和林格尔土城子)主要沿袭了东汉成乐城。1960、1997-2005年曾两度进行考古发掘,遗址平面呈不规则长方形,分北城、南城和中城三部分。中城为宫城所在地,城内中部有高台建筑基址。北魏的器物主要见于中城与南城,其周围魏晋墓葬总体并不多,主要以洞室墓、土坑侧穴墓和带阶梯的土坑墓为主。史载,云中金陵在盛乐城西北,为拓跋都盛乐、平城时之帝陵区,惜相关考古工作尚未有实质进展。

从盛乐到平城(今大同),拓跋鲜卑的考古学文化发生了重大转变。

在都城建制方面,“营宫室,建宗庙,立社稷”,注意吸纳汉文化都城规划中的礼制元素,并有新创。“宫南置市”,内城规划里坊,便是新出现的重要内容。后北魏洛阳城、唐长安城一仍其旧。平城宫城四至,或认为在南起今大同市城区的大北门,北抵玄东门或东西马路交叉口,东起操场城东墙,西至食品厂附近,以南北大街为中轴,南北约九百到一千米,东西约一千米左右。但目前对平城宫的考古还仅限于单体建筑,如大同操场城北魏建筑一号、二号、三号遗址。其中一号为宫殿建筑遗址,台基东西长四十四点四米,南北三十一点五米,残高十到八十五厘米,有四条踏道。出土有磨光黑色板瓦和筒瓦以及文字瓦当,如“万岁富贵”、“大代万岁”、“皇魏 万岁”瓦当。三号建筑基址南距一号建筑基址仅十余米,两者并列,遗物特征相似,说明此处为平城宫宫殿群。二号遗址规模与一号遗址相当,保存遗迹较多,其中有五个地下粮窖,内有粟粒。发掘者判定为北魏太官粮储遗址。

1995年,平城明堂遗址的发掘是平城考古的重大发现之一,它是《水经注》所记诸多平城建筑中首座能够明确地理坐标的建筑。该遗址平面呈圆形,中央方形夯土台基为主体建筑所在,圜水沟四至临水处各置一门。该遗址的发现有助于平城位置的认定,以及对郭城南其他建筑的推定。

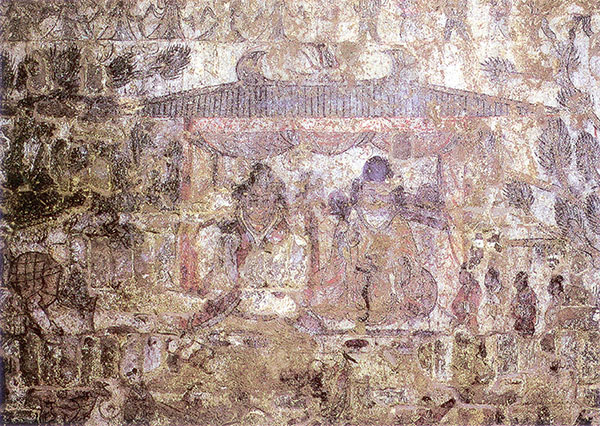

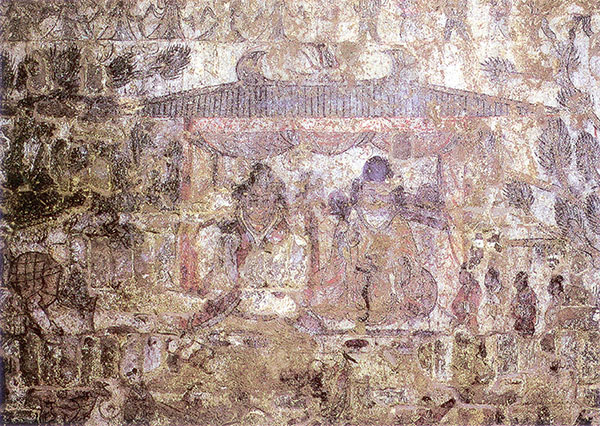

大同地区所见北魏墓葬也贯穿了这样的过程。司马金龙夫妇墓(484)、电焊器材厂北魏墓群、智家堡北魏石椁壁画墓、智家堡北魏棺板画墓、雁北师院北魏墓群、七里村北魏墓群、迎宾大道北魏墓群,大同县国营粮食原种场北魏墓群以及怀仁县七里寨村北魏丹阳王墓等墓葬,共同反映了平城时代墓葬的特点。就目前的墓葬资料来看,平城统治者的这种政治文化取向聚焦于太延元年(435)沙岭壁画墓。该墓不仅提供了非拓跋鲜卑族的墓葬资料,更为重要的是所反映的胡汉礼制元素的糅合,正是此刻北魏政府在政教领域改革的如实反映。

太和十九年(495),北魏正式自平城迁都洛阳。北魏洛阳城“法天象地,祖述周官”,其规划可谓代表了北魏政府对汉文化都城礼制的想像。洛阳城由宫城、内城、外郭城三重城垣组成。宫城、内城基本在魏晋洛阳城旧址上重建。二十世纪六十年代以降,陆续发掘了洛阳城宫城内的太极殿、阊阖门、金镛城,内城的永宁寺与城南的官府建筑遗址,以及郭城的西市等,对北魏洛阳城的建制有了更为直观的了解。此外,考古工作还勘探了与北魏洛阳城有关的水道,如谷水、阳渠、长分沟的流向及方位,北魏时洛阳的确切位置等都取得显著的成果。近年来东魏北齐邺南城考古工作的进展,也给北魏洛阳城的研究提供了参照。

迁都洛邑之后,北方政局较为稳定,经济恢复。孝文帝的汉化政策使得鲜卑文化面貌变化甚厉。孝文帝诏以瀍西为山园之所,瀍河以西成为北魏帝陵之域,而其它北魏墓葬皆在瀍河以东,异姓贵族墓地则偏居元姓贵族墓地之外。帝陵与陪葬墓呈现出与南朝截然不同的分布规则,这种规则影响了唐朝时玄宗之前诸陵的选址。孝文帝长陵、宣武帝景陵、孝明帝定陵、孝庄帝静陵以及节闵帝元恭墓等五座北魏帝陵都已明确,诸陵建制见证了“太和十四年诏书”的践行,也披露了鲜卑特有之烧物葬葬俗在景陵中的照旧履行。在矢意汉化的进程中,宣武帝朝仍着力保留自身之种族文化,鲜卑统治者的烧物葬举措让人深思。

此刻洛阳地区墓葬制度统一。官员贵族皆使用弧方形墓。墓葬有扩大之势,且在神道树立石刻的做法得到恢复。在洛阳地区发现了一批北魏皇族或宗室的墓葬,如江阳王元乂(道武帝拓跋珪玄孙)、常山王元邵(孝文帝孙)、南平王元(道武皇帝六世孙)、洛阳刺史元睿(昭成皇帝之后)等墓葬。

北魏亲王墓的墓室结构与宣武景陵基本一样。其代表者为孝昌二年(526)江阳王元乂墓。墓冢夯筑,平面呈圆形,高约二十米、底径三十五米。墓室为穹窿顶,平面呈弧方形,南北长七点五、东西宽七、高约九点五米。墓室东西各有一假耳室,南部为拱形砖券甬道,长七、宽二点五、高约三点五米。其斜坡墓道,长三十、宽三米。甬道顶部与壁上彩绘已模糊不清(被盗时破坏)。墓室四壁隐约可辨四神图,下部绘人物和马匹(出行图),顶部保留一完好的天象图,其边缘残存一连鼓雷公,长期为学者所忽视,它实透露了元乂墓室壁画原该有如北齐娄睿墓壁画内容的存在,而墓顶天象图亦不可以实际星象究之。

洛阳时代的陶俑受南朝的影响,皆为秀骨清相。明器生产已经批量化,一般用模压而成,先分部压制,再组合进窑烧制。

北魏亲王墓主要以石棺为葬具,洛阳地区先后出土过近十具石棺。其外壁皆有浮雕或线刻壁画,内容为孝子故事、龟甲方相(兽面人身)、升仙等等。

同平城时代一样,洛阳时代也发现了一些石室,著名者如现藏美国波斯顿美术馆的宁懋石室(孝昌三年,527)。宁懋,为北魏横野将军、甄官主簿。其石室以数块石板及石质屋顶拼装而成,高一百三十八厘米、宽两百厘米、进深九十七厘米。石室仿木结构,为单檐悬山顶、进深二架椽、面阔三间的房屋。无门,下有基石。每间刻出人字拱二朵及檐柱等,山面刻蜀柱、叉手。在内外壁画上以阴线刻满绘画,依一定规制,将不同内容的画幅安排在特定的位置。正面门外两侧各刻一金甲武将,执戟、剑、扬盾,著武将装束,怒目扬眉。门两边各刻有“孝子宁万寿”、“孝子宁双寿造”的字样。两山面分上下栏刻丁兰、舜、董永及董晏四组孝行、历史故事,画面均以独幅形式表现主要的情节内容。后壁外侧是三位贵族以及侍女像。内壁左右山面各刻鞍马和犊车出行,后壁内侧左右刻绘在庭院间以屏帐围隔的庖厨图。关于石室的主人宁懋,或以为应为宁想。而石室的功能也未能统一认识,或以为是墓上祀宗祖的石室,或以为葬入墓内以为祭奠之用。不过,若参较以相关石室资料,并不能排除其直接为葬具的可能。

世家大族作为该历史时期引人瞩目的社会现象,自也是考古工作的一项重要内容。目前,已在冀中、鲁北发现了一批世家大族墓地,如景县、吴桥渤海封氏墓群,景县渤海高氏墓群,河间邢氏墓地,赞皇、临城赵郡李氏墓地以及无极甄氏墓群和临淄崔氏墓地等。这批世家大族墓地的发现不仅为研究此时期的家族埋葬习俗提供了重要的考古学证据,而且也为探讨该时期世家大族与国家政权之间的关系提供了更为直观的物证,其中又以临淄崔氏墓地极具研究旨趣。但是,这一点长期以来在考古学研究中并没有得到应有的重视。考古资料表明,这些世家大族的墓葬及墓地各有其特点,无视国家对丧葬制度的统一规定,体现了其作为世家大族的影响力和特立独行的作风。同样的现象也出现在南朝世家大族墓地。这种情况最终引发了后来唐太宗诏令吕才重新整顿地理官书,颁行《阴阳书》以整饬丧葬领域。世家大族墓葬的这种特质,提醒宜重新考量它在已建构的南、北朝墓葬等级制度中的等秩。

佛教石窟寺是北魏政权跟佛教关系之一面,长期以来成为宗教考古之重点。随着都城的迁徙,云冈石窟、巩县石窟、龙门石窟等石窟寺得以开凿,它们或成为都城规划之一部,或置于重要的交通路程之中,甚而融入国家政治。此上三处可为北魏佛教石窟寺之代表。云冈石窟在北魏的开凿从文成帝和平初(460年)起,至孝明帝正光五年(524年)止,历时60多年。所形成的云冈模式影响波及平城周围地区石窟,乃至河西敦煌。而且,迁都后的龙门样式或中原样式也孕育形成于此。龙门石窟北魏窟龛约占三分之一,其中以古阳洞、宾阳洞和莲花洞为代表。巩县石窟创建于北魏晚期,其石窟及造像又出现新变化,现存五个大窟,或为皇室亲贵所开,其中的帝后礼佛图精美之至。

二十世纪八十年代以后,随着考古工作的积累,道教研究的深入,对道教相关器物、碑刻、石窟造像及其传播等内容渐引起考古工作者和道教学者的重视,墓葬中的相关因素也得以重视。实际上,在平城时代和洛阳时代的北魏墓葬中,包括在佛教石窟寺中,却仍存与道教有关联的一脉,它们以神煞、畏兽的形象藏身于出行仪阵之中。在北魏初期,这些形象和组合缘于崔浩与寇谦之联手在政教领域进行改革重新厘定的结果,因已进入国家礼制,故而出现在不同的场合之中,并随时代而演化。

不得不承认,拓跋鲜卑极其善于学习。可以说,至迟从走出森林开始,拓跋鲜卑就是在跟外部不断的交流和学习中成长壮大起来的。在鲜卑墓葬中,便不仅可以看到来自匈奴对其文化的影响渗透,也不乏来自汉朝的元素,如丝织品、漆器等,同时还可见从拜占庭经由草原之路辗转而至的玻璃器。跟中古时期的其他王朝一样,北魏中国发现的外来器物主要来自中亚、西亚和拜占庭,器类主要为金属币、玻璃器和金银器等。它们保存在丝绸之路沿线的墓葬、窖藏和遗址中,多分布在新疆、内蒙古、山西、河北等地,基本呈现出从西北地区向内地扩展的态势,反映了北魏与域外直接或间接的交通贸易以及与境外沿线诸族群或政治集团的密切联系。

北魏考古的进展,不仅深化了对鲜卑及其历史的认识,而且也充实了美术史、宗教史、科技史和建筑史等相关领域的视野。随着考古工作的持续推进,相信北魏时期更多的族群、政治集团及其关系能日渐清晰。同时,随着研究方法和视角的转变,如今考古学碎片式、剥离式的研究也将能联缀、还原出更为宏大的历史图景。

http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1632048

【编者按】

点校本“二十四史”及《清史稿》修订工程自2005年启动以来,2013年推出了第一部修订本《史记》,2015年修订本《旧五代史》《新五代史》在上海书展首发,2016年修订本《辽史》出版,今年3月,修订本《魏书》又将与读者见面。值此机会,《上海书评》组织了北魏专题,由六位学者带领我们从不同角度审视北魏时代的历史。本文为专题的第四篇。拓跋-北魏的考古学研究,是以拓跋鲜卑一脉为主线展开的。它集中表现在对拓跋鲜卑族源的探索及其迁徙、入主中原后整个汉化进程的考察。

相近、相同的生存环境和生存方式,使得北方游牧民族同样有其共同的政治文化认同,更重要的是该政治文化亦具有延续性。同一地域、不同历史时期的北方游牧民族传诵着结构雷同的族源神话便是一个核心体现。这种文化的一体性使得他们在考古学物质遗存方面的表现也大体相同。但是,我们仍必须承认它们又具有不同特点。这些特点一旦与具体时空相结合,它们又被对应为史载中的某族群或政治集团。同时,这种特点又成为追寻、考察该族群或政治集团演变的重要线索。

显然,在民族考古中,若仅依历史文献来判断特定时空物质文化遗存的归属会存在一定风险,所幸鲜卑考古研究建立的假设经受了多年考古发现的反复验证。在此基础上,根据东北和内蒙古等地发现的一系列墓地,考古学构拟了早期鲜卑的迁徙路线,进而对其起源地展开推论。相比较而言,关于迁徙路线意见相对统一,而其起源地则存在较多的分歧。1979、1980年嘎仙洞及其题记的先后发现和试掘,使得其族源地指向了大兴安岭。遗憾的是,此后嘎仙洞遗址全面的考古工作并未展开,导致遗址的年代及其跟周边相关遗迹的关系迄今难以论定,嘎仙洞遗址的性质仍聚讼不已。

嘎仙洞外景,秋季。

此后拓跋鲜卑的考古基本依次对应于所谓“盛乐时代”(258-398)、“平城时代”(398-494)以及“洛阳时代”(494-534)。与其他时段的考古学研究一样,探讨上述各“时代”的城市建制、墓葬制度及其元素(如壁画、随葬品等)与源流成为此时期考古学研究的主要内容。多年的考古工作积累了大量的实物资料,现已逐渐建立起墓葬型制的演变谱系,掌握了墓葬文化的区域性特点。在结合文献资料进行等级制度研究的基础上,又开始深入研究丧葬制度和习俗。城市的本体范围、道路河道系统、墓葬区以及宗教区构成城市布局的综合规划,这已日渐成为考古工作的共识和考古研究的新思路。北魏盛乐城(今和林格尔土城子)主要沿袭了东汉成乐城。1960、1997-2005年曾两度进行考古发掘,遗址平面呈不规则长方形,分北城、南城和中城三部分。中城为宫城所在地,城内中部有高台建筑基址。北魏的器物主要见于中城与南城,其周围魏晋墓葬总体并不多,主要以洞室墓、土坑侧穴墓和带阶梯的土坑墓为主。史载,云中金陵在盛乐城西北,为拓跋都盛乐、平城时之帝陵区,惜相关考古工作尚未有实质进展。

从盛乐到平城(今大同),拓跋鲜卑的考古学文化发生了重大转变。

在都城建制方面,“营宫室,建宗庙,立社稷”,注意吸纳汉文化都城规划中的礼制元素,并有新创。“宫南置市”,内城规划里坊,便是新出现的重要内容。后北魏洛阳城、唐长安城一仍其旧。平城宫城四至,或认为在南起今大同市城区的大北门,北抵玄东门或东西马路交叉口,东起操场城东墙,西至食品厂附近,以南北大街为中轴,南北约九百到一千米,东西约一千米左右。但目前对平城宫的考古还仅限于单体建筑,如大同操场城北魏建筑一号、二号、三号遗址。其中一号为宫殿建筑遗址,台基东西长四十四点四米,南北三十一点五米,残高十到八十五厘米,有四条踏道。出土有磨光黑色板瓦和筒瓦以及文字瓦当,如“万岁富贵”、“大代万岁”、“皇魏 万岁”瓦当。三号建筑基址南距一号建筑基址仅十余米,两者并列,遗物特征相似,说明此处为平城宫宫殿群。二号遗址规模与一号遗址相当,保存遗迹较多,其中有五个地下粮窖,内有粟粒。发掘者判定为北魏太官粮储遗址。

1995年,平城明堂遗址的发掘是平城考古的重大发现之一,它是《水经注》所记诸多平城建筑中首座能够明确地理坐标的建筑。该遗址平面呈圆形,中央方形夯土台基为主体建筑所在,圜水沟四至临水处各置一门。该遗址的发现有助于平城位置的认定,以及对郭城南其他建筑的推定。

平城一号建筑遗址文字瓦当

同时,平城及其北部的方山(今梁山)被统治者有意识地构建成汉制的南北郊礼模式,试图替换此前拓跋鲜卑东西郊的方式。尽管期间颇有反复,但这是平城时代拓跋统治者推行汉化政策的重要一环。作为其中的一个措施,北魏统治者亦将方山作为该时期的帝陵区,其中影响至巨的便是文明太后冯氏永固陵及孝文帝虚宫“万年堂”。二者建制相同,仅规模有异,后者位于前者东北约八百米处。永固陵以一座充满汉文化元素的陵墓昭示了以汉文化为国策的决心,而具体而微者的万年堂紧跟其后则寓示着该国策的亘古不变。孝文帝更是通过“太和十四年诏书”,进一步确定以“永固陵式”的建制为此后北魏帝陵的范式,并在洛阳瀍西北魏诸帝陵得以切实执行。由此北魏政府执政的政治文化取向与决心可见一斑。大同地区所见北魏墓葬也贯穿了这样的过程。司马金龙夫妇墓(484)、电焊器材厂北魏墓群、智家堡北魏石椁壁画墓、智家堡北魏棺板画墓、雁北师院北魏墓群、七里村北魏墓群、迎宾大道北魏墓群,大同县国营粮食原种场北魏墓群以及怀仁县七里寨村北魏丹阳王墓等墓葬,共同反映了平城时代墓葬的特点。就目前的墓葬资料来看,平城统治者的这种政治文化取向聚焦于太延元年(435)沙岭壁画墓。该墓不仅提供了非拓跋鲜卑族的墓葬资料,更为重要的是所反映的胡汉礼制元素的糅合,正是此刻北魏政府在政教领域改革的如实反映。

大同沙岭北魏壁画墓M7墓室东壁墓主人夫妇对坐图

大同沙岭北魏壁画墓M7平剖面图

平城时代墓葬中出现了石质葬具,即石椁(石堂/石室)和石棺床。前者如,智家堡北魏石椁壁画墓、阳高北魏尉迟定州墓石室(457)以及雁北师院宋绍祖墓(477)等。后者如宋绍祖墓石棺床(自铭“柩”)、司马金龙墓石棺床、大同南郊北魏墓群M112石棺床、大同南郊智家堡村北砂场石棺床,以及北魏石椁壁画墓石棺床等。其中有些墓葬中的石棺床复置于其石室之内,如宋绍祖墓和智家堡北魏石椁壁画墓便是。这些石葬具的拥有者既有帝王贵族,又有品级较低的官员;既有汉人,又有鲜卑人和入华侨民。其中大部分使用者都曾受过鲜卑文化和西域文化的影响。北魏墓葬所见石质葬具应是鲜卑石室传统与汉地石葬具传统相结合的产物,后者为源自《周礼》之制,而石室墓、石质葬具及随葬品因与胡人的种族文化相契,便也渐沉淀为中古中国部分胡裔墓葬的重要特点。

宋绍祖石椁

迁都平城以后,北魏在平城北、西两面设立六处军镇,唯镇城地望今尚存有歧义者。六镇一线今已发现二十余座北魏城址,但仍有待进一步甄辨。太和十九年(495),北魏正式自平城迁都洛阳。北魏洛阳城“法天象地,祖述周官”,其规划可谓代表了北魏政府对汉文化都城礼制的想像。洛阳城由宫城、内城、外郭城三重城垣组成。宫城、内城基本在魏晋洛阳城旧址上重建。二十世纪六十年代以降,陆续发掘了洛阳城宫城内的太极殿、阊阖门、金镛城,内城的永宁寺与城南的官府建筑遗址,以及郭城的西市等,对北魏洛阳城的建制有了更为直观的了解。此外,考古工作还勘探了与北魏洛阳城有关的水道,如谷水、阳渠、长分沟的流向及方位,北魏时洛阳的确切位置等都取得显著的成果。近年来东魏北齐邺南城考古工作的进展,也给北魏洛阳城的研究提供了参照。

迁都洛邑之后,北方政局较为稳定,经济恢复。孝文帝的汉化政策使得鲜卑文化面貌变化甚厉。孝文帝诏以瀍西为山园之所,瀍河以西成为北魏帝陵之域,而其它北魏墓葬皆在瀍河以东,异姓贵族墓地则偏居元姓贵族墓地之外。帝陵与陪葬墓呈现出与南朝截然不同的分布规则,这种规则影响了唐朝时玄宗之前诸陵的选址。孝文帝长陵、宣武帝景陵、孝明帝定陵、孝庄帝静陵以及节闵帝元恭墓等五座北魏帝陵都已明确,诸陵建制见证了“太和十四年诏书”的践行,也披露了鲜卑特有之烧物葬葬俗在景陵中的照旧履行。在矢意汉化的进程中,宣武帝朝仍着力保留自身之种族文化,鲜卑统治者的烧物葬举措让人深思。

此刻洛阳地区墓葬制度统一。官员贵族皆使用弧方形墓。墓葬有扩大之势,且在神道树立石刻的做法得到恢复。在洛阳地区发现了一批北魏皇族或宗室的墓葬,如江阳王元乂(道武帝拓跋珪玄孙)、常山王元邵(孝文帝孙)、南平王元(道武皇帝六世孙)、洛阳刺史元睿(昭成皇帝之后)等墓葬。

北魏亲王墓的墓室结构与宣武景陵基本一样。其代表者为孝昌二年(526)江阳王元乂墓。墓冢夯筑,平面呈圆形,高约二十米、底径三十五米。墓室为穹窿顶,平面呈弧方形,南北长七点五、东西宽七、高约九点五米。墓室东西各有一假耳室,南部为拱形砖券甬道,长七、宽二点五、高约三点五米。其斜坡墓道,长三十、宽三米。甬道顶部与壁上彩绘已模糊不清(被盗时破坏)。墓室四壁隐约可辨四神图,下部绘人物和马匹(出行图),顶部保留一完好的天象图,其边缘残存一连鼓雷公,长期为学者所忽视,它实透露了元乂墓室壁画原该有如北齐娄睿墓壁画内容的存在,而墓顶天象图亦不可以实际星象究之。

洛阳北魏元乂墓墓顶星象图

元邵墓为竖井式墓道的方形土洞墓,墓室边长四、宽三点九米,所出主要为一百多件陶俑。与平城时代相比,该墓骑兵俑减少,而增加了大批文武吏和侍从俑。它们依照一定的阵容摆放,以牛车居中偕以空乘之彩绘鞍马以为墓主骑乘,其前为骑俑和鼓吹俑,后为驮物之驴和骆驼,两旁为文武俑,靠墓壁则为一排站立的半模俑。洛阳时代的陶俑受南朝的影响,皆为秀骨清相。明器生产已经批量化,一般用模压而成,先分部压制,再组合进窑烧制。

北魏亲王墓主要以石棺为葬具,洛阳地区先后出土过近十具石棺。其外壁皆有浮雕或线刻壁画,内容为孝子故事、龟甲方相(兽面人身)、升仙等等。

同平城时代一样,洛阳时代也发现了一些石室,著名者如现藏美国波斯顿美术馆的宁懋石室(孝昌三年,527)。宁懋,为北魏横野将军、甄官主簿。其石室以数块石板及石质屋顶拼装而成,高一百三十八厘米、宽两百厘米、进深九十七厘米。石室仿木结构,为单檐悬山顶、进深二架椽、面阔三间的房屋。无门,下有基石。每间刻出人字拱二朵及檐柱等,山面刻蜀柱、叉手。在内外壁画上以阴线刻满绘画,依一定规制,将不同内容的画幅安排在特定的位置。正面门外两侧各刻一金甲武将,执戟、剑、扬盾,著武将装束,怒目扬眉。门两边各刻有“孝子宁万寿”、“孝子宁双寿造”的字样。两山面分上下栏刻丁兰、舜、董永及董晏四组孝行、历史故事,画面均以独幅形式表现主要的情节内容。后壁外侧是三位贵族以及侍女像。内壁左右山面各刻鞍马和犊车出行,后壁内侧左右刻绘在庭院间以屏帐围隔的庖厨图。关于石室的主人宁懋,或以为应为宁想。而石室的功能也未能统一认识,或以为是墓上祀宗祖的石室,或以为葬入墓内以为祭奠之用。不过,若参较以相关石室资料,并不能排除其直接为葬具的可能。

世家大族作为该历史时期引人瞩目的社会现象,自也是考古工作的一项重要内容。目前,已在冀中、鲁北发现了一批世家大族墓地,如景县、吴桥渤海封氏墓群,景县渤海高氏墓群,河间邢氏墓地,赞皇、临城赵郡李氏墓地以及无极甄氏墓群和临淄崔氏墓地等。这批世家大族墓地的发现不仅为研究此时期的家族埋葬习俗提供了重要的考古学证据,而且也为探讨该时期世家大族与国家政权之间的关系提供了更为直观的物证,其中又以临淄崔氏墓地极具研究旨趣。但是,这一点长期以来在考古学研究中并没有得到应有的重视。考古资料表明,这些世家大族的墓葬及墓地各有其特点,无视国家对丧葬制度的统一规定,体现了其作为世家大族的影响力和特立独行的作风。同样的现象也出现在南朝世家大族墓地。这种情况最终引发了后来唐太宗诏令吕才重新整顿地理官书,颁行《阴阳书》以整饬丧葬领域。世家大族墓葬的这种特质,提醒宜重新考量它在已建构的南、北朝墓葬等级制度中的等秩。

佛教石窟寺是北魏政权跟佛教关系之一面,长期以来成为宗教考古之重点。随着都城的迁徙,云冈石窟、巩县石窟、龙门石窟等石窟寺得以开凿,它们或成为都城规划之一部,或置于重要的交通路程之中,甚而融入国家政治。此上三处可为北魏佛教石窟寺之代表。云冈石窟在北魏的开凿从文成帝和平初(460年)起,至孝明帝正光五年(524年)止,历时60多年。所形成的云冈模式影响波及平城周围地区石窟,乃至河西敦煌。而且,迁都后的龙门样式或中原样式也孕育形成于此。龙门石窟北魏窟龛约占三分之一,其中以古阳洞、宾阳洞和莲花洞为代表。巩县石窟创建于北魏晚期,其石窟及造像又出现新变化,现存五个大窟,或为皇室亲贵所开,其中的帝后礼佛图精美之至。

二十世纪八十年代以后,随着考古工作的积累,道教研究的深入,对道教相关器物、碑刻、石窟造像及其传播等内容渐引起考古工作者和道教学者的重视,墓葬中的相关因素也得以重视。实际上,在平城时代和洛阳时代的北魏墓葬中,包括在佛教石窟寺中,却仍存与道教有关联的一脉,它们以神煞、畏兽的形象藏身于出行仪阵之中。在北魏初期,这些形象和组合缘于崔浩与寇谦之联手在政教领域进行改革重新厘定的结果,因已进入国家礼制,故而出现在不同的场合之中,并随时代而演化。

不得不承认,拓跋鲜卑极其善于学习。可以说,至迟从走出森林开始,拓跋鲜卑就是在跟外部不断的交流和学习中成长壮大起来的。在鲜卑墓葬中,便不仅可以看到来自匈奴对其文化的影响渗透,也不乏来自汉朝的元素,如丝织品、漆器等,同时还可见从拜占庭经由草原之路辗转而至的玻璃器。跟中古时期的其他王朝一样,北魏中国发现的外来器物主要来自中亚、西亚和拜占庭,器类主要为金属币、玻璃器和金银器等。它们保存在丝绸之路沿线的墓葬、窖藏和遗址中,多分布在新疆、内蒙古、山西、河北等地,基本呈现出从西北地区向内地扩展的态势,反映了北魏与域外直接或间接的交通贸易以及与境外沿线诸族群或政治集团的密切联系。

北魏考古的进展,不仅深化了对鲜卑及其历史的认识,而且也充实了美术史、宗教史、科技史和建筑史等相关领域的视野。随着考古工作的持续推进,相信北魏时期更多的族群、政治集团及其关系能日渐清晰。同时,随着研究方法和视角的转变,如今考古学碎片式、剥离式的研究也将能联缀、还原出更为宏大的历史图景。

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073