引言

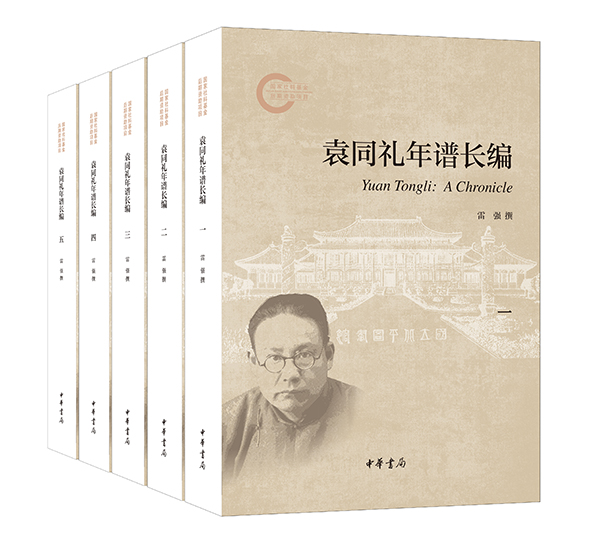

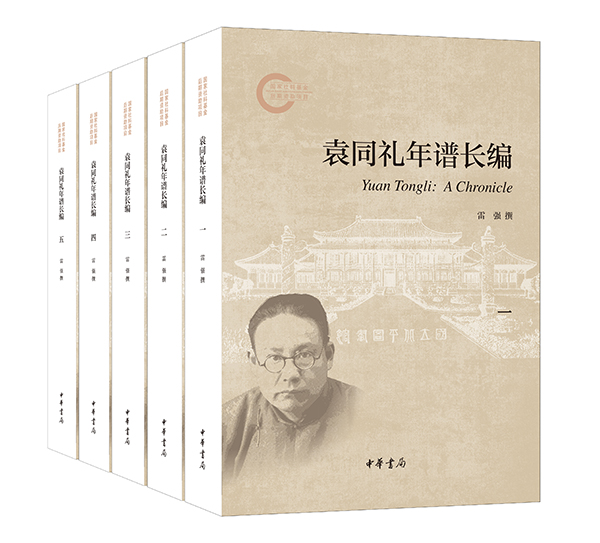

雷强先生历经十余年编撰而成的《袁同礼年谱长编》一书,自2024年7月出版以来,受到了国内学术界的广泛关注,也收获了许多读者的好评。在国际学术界,《长编》同样受到了海外学界的的热切关注,陆续有评文刊载于各大报刊。兹选取美国威斯康星大学麦迪逊分校访问学者刘青女士在Journal of Chinese Overseas(《海外华人研究》)上刊发的一篇评文,分享于此。

这部精心编纂的五卷本年谱,为学者们提供了前所未有的视角,以探究袁同礼在其一生不同时期的多重身份。作为一种传统的中国传记文体,年谱采用独特的叙述方式,有别于西方的常规传记。传记研究通常强调叙事流动与解释框架,而年谱则按年编排,注重精确与文献依据。该体裁的研究优势在于其对档案文献的全面呈现,而非论述或讲述故事。雷强在编纂过程中遵循了年谱体例的传统,同时成功应对了如何准确记录20世纪中国知识精英在剧烈历史变迁中所面临的一个个艰巨挑战。

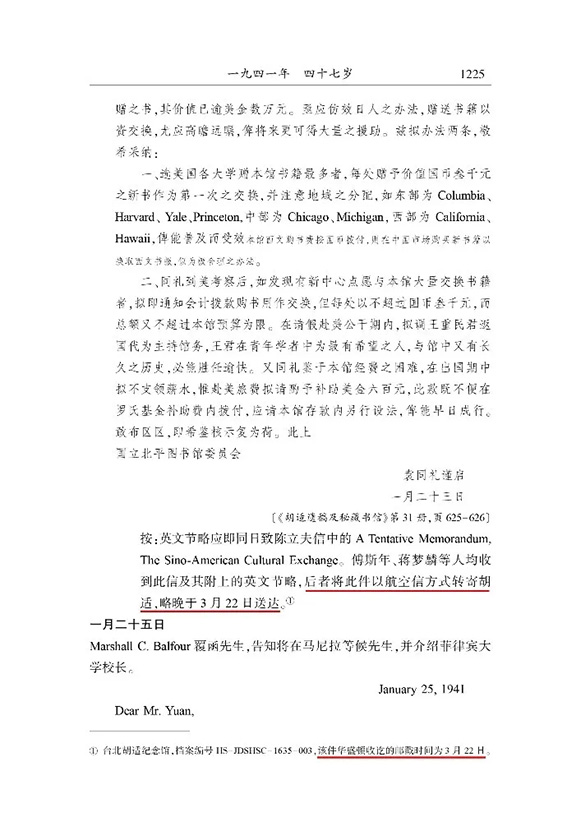

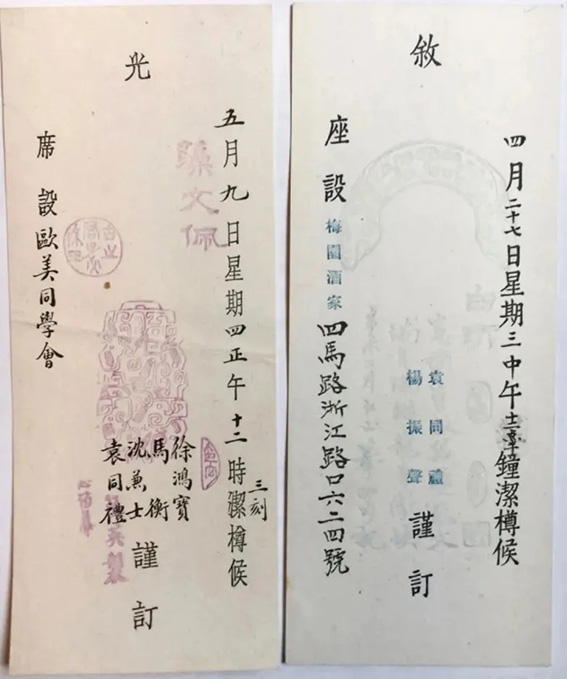

雷强十余年的研究,展现了其广泛的资料搜集能力和对档案工作的创新方法。年谱的核心资料为袁同礼的私人文献,这些文件保存在芝加哥大学及其家族手中,并辅以横跨三大洲的庞大通信网络。这些资料揭示了袁同礼与同时代重要知识分子的联系,如中国的胡适、梁启超,美国的费正清(John K. Fairbank),以及欧洲汉学家伯希和(Paul Pelliot)。除个人文件外,雷强还广泛利用了诸如美国国会图书馆、洛克菲勒基金会以及分布于美国、中国台湾和欧洲多所大学的机构档案,乃至当代报刊与回忆录。值得一提的是,作者对信件物理属性的关注,包括投递方式和地址格式,提供了理解20世纪信息网络的关键线索。

雷强对每条年谱条目的详细注释极大提升了该作品的学术价值。他为每一份文献所作的说明,细致标识了涉及人物、机构背景和当时出版物,使20世纪跨国知识交流的复杂世界变得易于理解。同样令人称赞的,是他在跨语言和文化背景中对资料来源所做的严谨核实工作,他细致比对中文、英文、法文等多语种资料,确认日期、人物与机构名称的准确性。

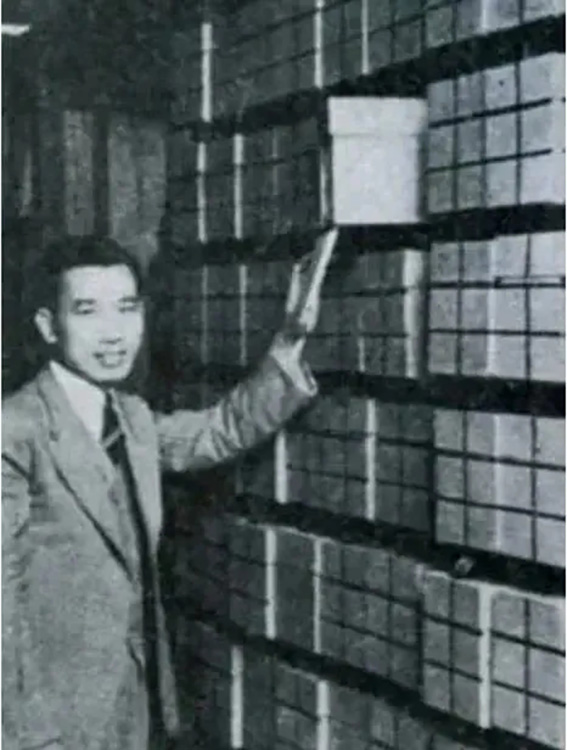

这部年谱不仅详实记录了袁同礼在推动中国图书馆现代化方面的关键角色,也展现了他在中西知识交流中所采取的精妙策略。尽管20世纪初期中国在政治与经济方面处于不利地位,但这些卷帙揭示了袁同礼等中国知识分子在与西方文化互动中依然拥有高度的主动性。袁同礼强调学习西方技术的重要性,但他绝非西方知识的被动接受者。相反,他展现出极大的主动性,利用西方学者对中国文化的兴趣,反向推动中国自身学术机构的发展。其与《永乐大典》的工作即是一例:他意识到这部巨著的若干残卷在战乱期间流散于西方,便致力于追踪这些残卷,与相关机构协商摄影复制事宜,并建立互惠交换关系,不仅保存了珍贵文献,也促成了中西学术合作。

此外,袁同礼还设计了与西方主要机构的交流项目,如美国国会图书馆、哥伦比亚大学与麦吉尔大学。他认识到这些机构在整理中文资料方面缺乏专业人才,便提议派遣中国编目专家协助工作,但他设定了交换条件:西方机构需允许这些专家在工作的同时攻读图书馆学学位。通过这一策略,袁同礼既推动了西方对中文资料的理解,也为中国培养了一批图书馆专业人才。

年谱在揭示冷战时期海外中国知识分子历史方面的贡献尤为突出。朝鲜战争后,许多中国学者流散各地,袁同礼仍维持着遍及中国香港、台湾地区、欧洲、澳洲和东南亚的广泛联系网络。这些网络对其筹划的各项大型学术计划至关重要。他编纂的重要参考书目,如《西方文献中的中国:续考狄书目》(1958)和《中国留学生博士论文目录》等,都依赖于这一网络收集处在分散状态下的信息。这些联系也为华裔学者提供了现实支持,协助彼此处理签证、谋职问题,并在流徙中坚持学术研究。年谱揭示的地理广度与交流密度,挑战了以往主要关注劳工移民与商贸群体的华侨史叙述,呈现出一个充满活力的知识分子侨民群体,其专业与私人联系在地理分散下依然坚固。

该年谱还揭示了华裔学者对西方汉学发展的基础性却往往被忽视的贡献。通过详细的通信记录,我们看到袁同礼对该领域的日常参与远超其几部主要参考书的编纂工作。他经常解答复杂参考咨询,提供购书建议,为经典文本的翻译提供帮助,并对中文书目研究方法提供意见。他与芮沃寿(Arthur Wright)、伊丽莎白·赫夫(Elizabeth Huff)等西方知名汉学家的通信显示,袁同礼等侨居学者不仅是文化中介人,更是推动西方汉学研究制度化与学科建设的关键参与者。

尽管该年谱在个别资料呈现上有些许限制——例如第四卷第1993页中李石曾与袁同礼的通信仅作概要呈现——但雷强对档案文献的高度重视和详细引注,确保了该作品的长久学术价值。他对所有资料的准确出处均有标注,方便研究者查阅原始文件。

总体而言,这部年谱通过对制度合作与个人网络的细致记录,展现了华裔学者如何在冷战重压下维系学术联系并推动学术发展。更重要的是,它记录了袁同礼如何在中西文化交流中审慎应对局势并发挥主导作用,从而揭示了中国知识分子在跨国学术体制建构中的高度能动性。这部精心编撰的《袁同礼年谱长编》不仅是理解华裔学者个体经验的重要资源,也揭示了他们对当代全球学术机构的深远影响。

(作者刘青,美国威斯康星大学麦迪逊分校访问学者。本文原为英文,发表于Journal of Chinese Overseas第21卷第1期,雷强先生翻译为中文,标题为编者所拟。)

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073