1958年,是中国古籍整理出版史上至关重要的一年,也是中华书局局史上具有标志性意义的一年。古籍整理出版规划小组于当年2月正式成立,从此新中国的古籍整理出版事业有了国家层面的规划和专门机构,古籍整理工作取得显著成绩,其中的代表成果就是整理点校“二十四史”。 此前我们已经推送了《“二十四史”点校整理的回顾与现状》(原载徐俊《翠微却顾集——中华书局与现代学术文化》)一文的上篇,此为中篇。 ✦+ + 校史的三个关键人物

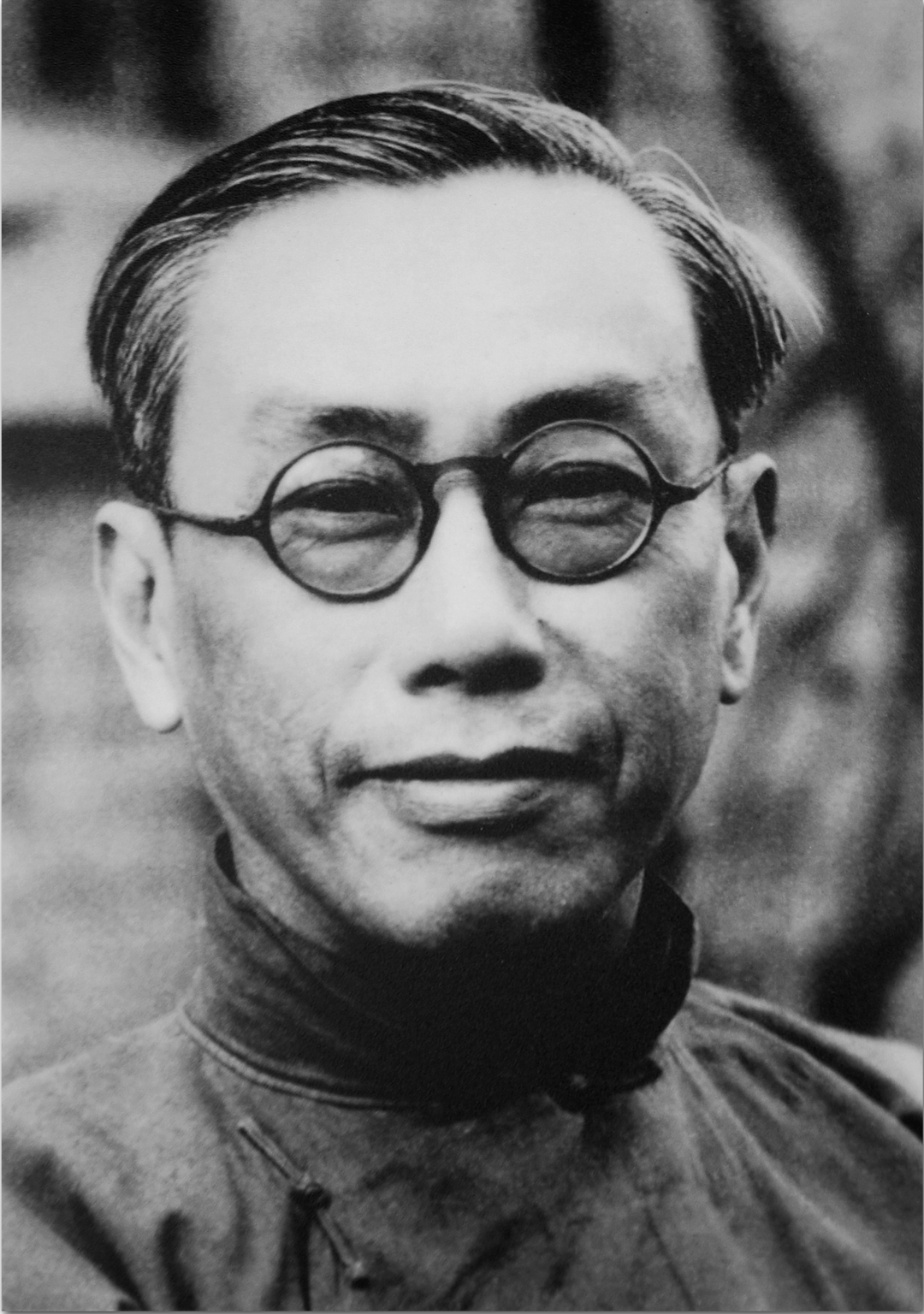

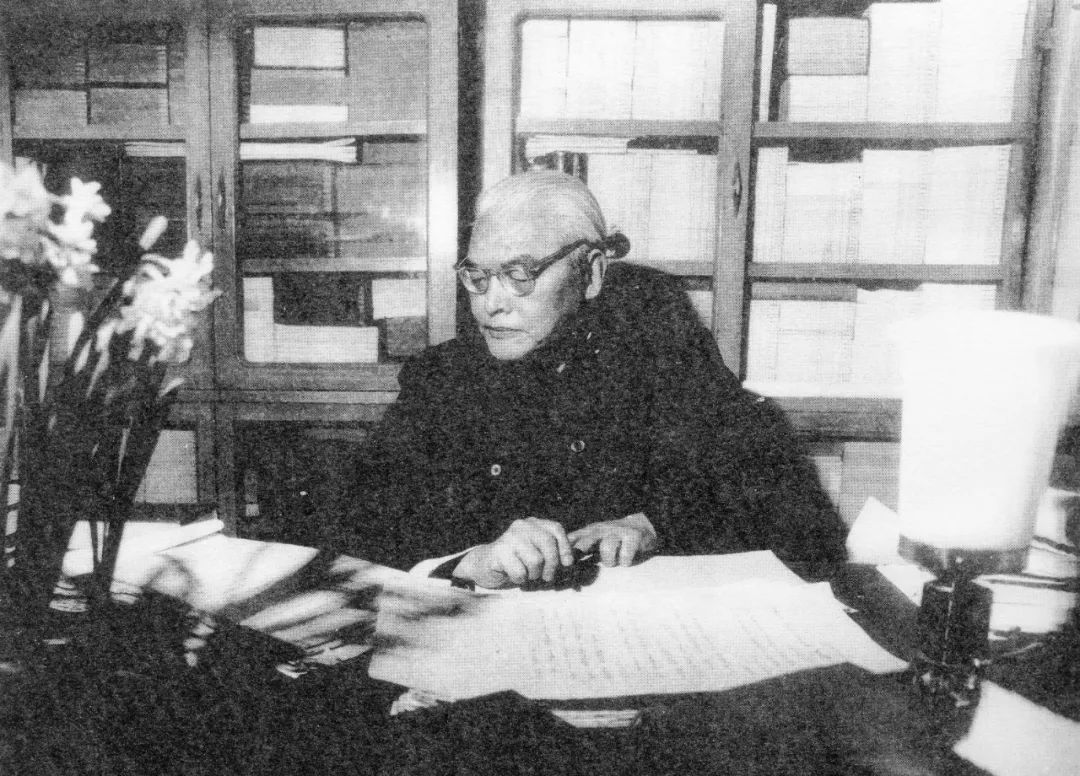

顾颉刚先生

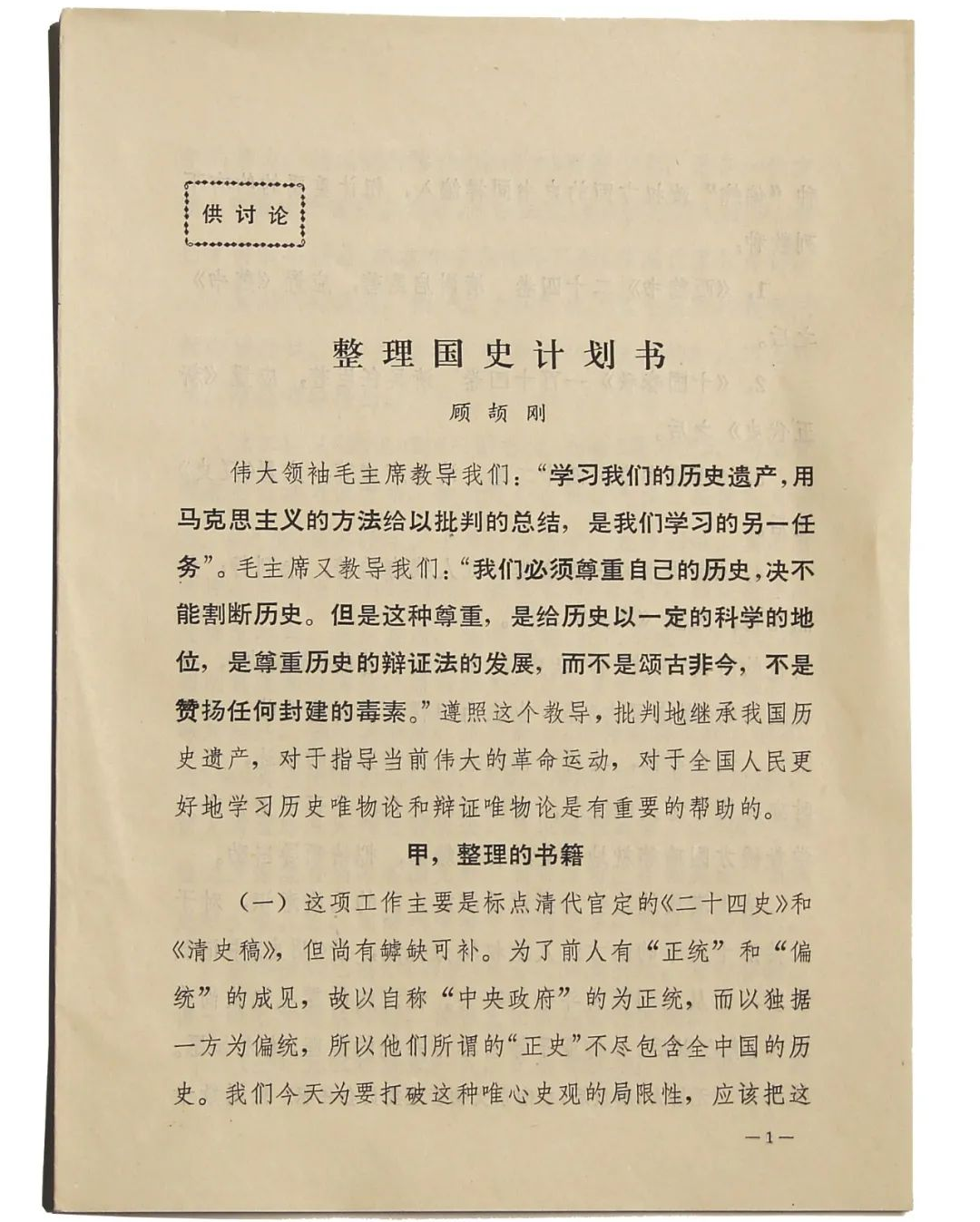

顾颉刚《整理国史计划书》

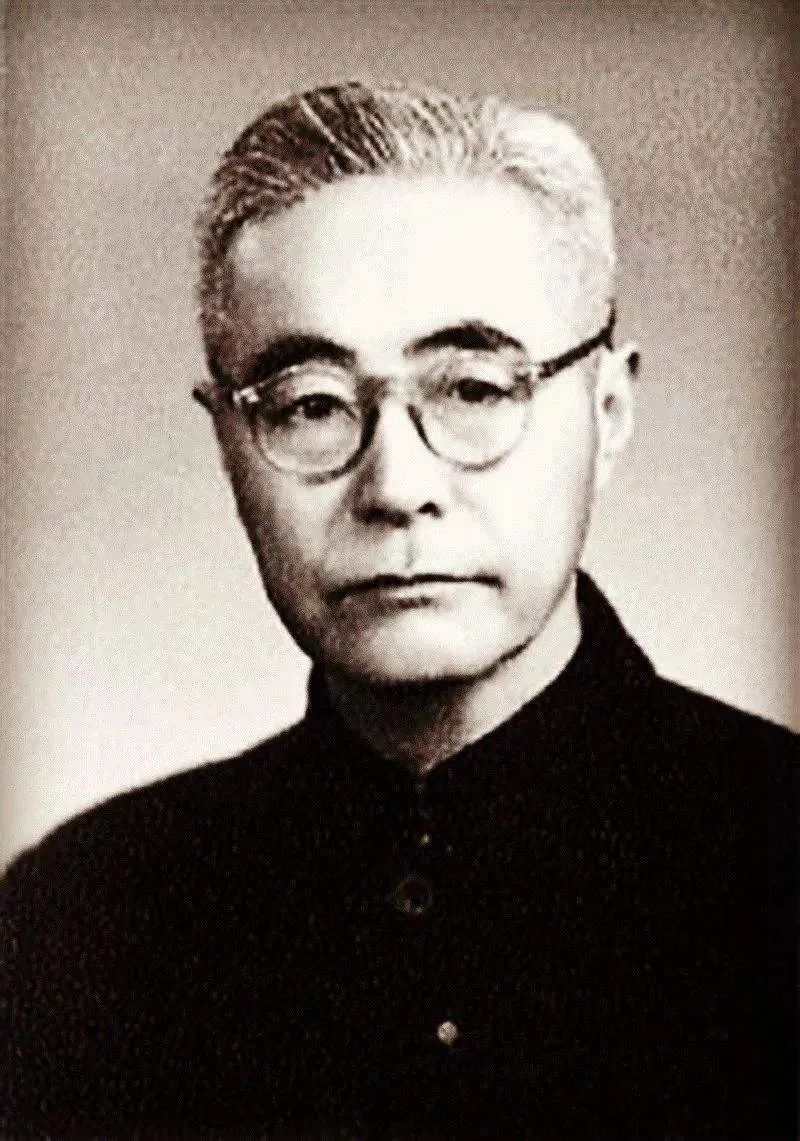

宋云彬先生

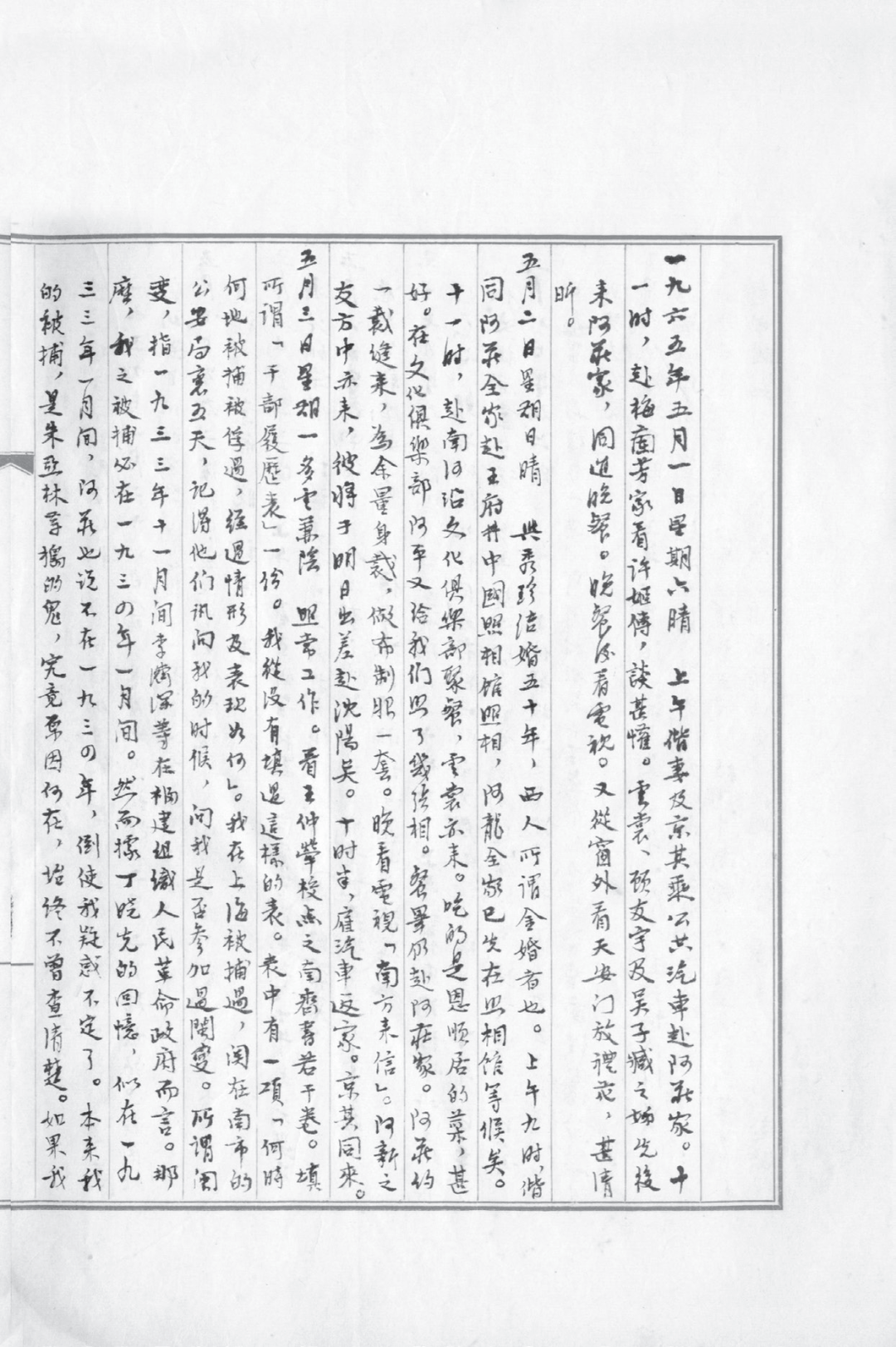

宋云彬先生日记记录了每天审读《南齐书》的进度(1965年5月)

赵守俨先生

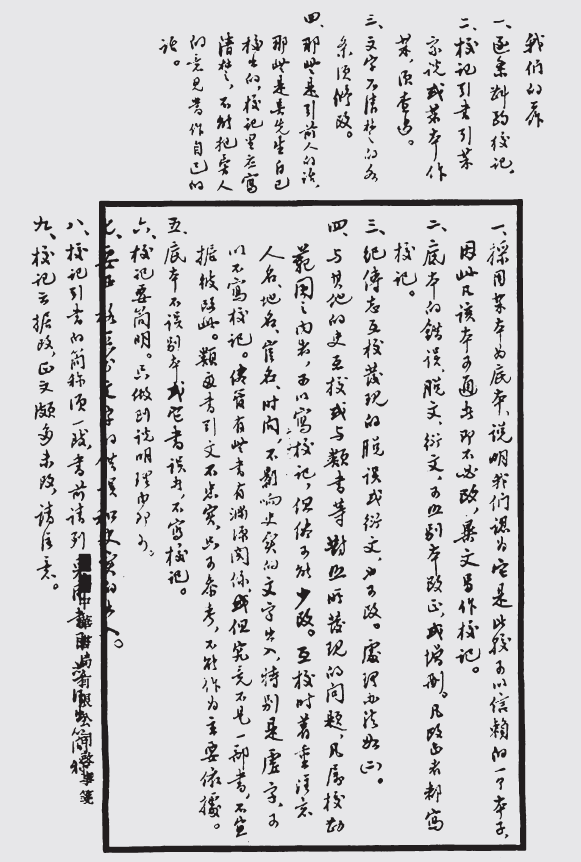

赵守俨先生关于《晋书》点校及审读的意见(1960年代)

✦+

+

山东大学与“二十四史”点校的渊源

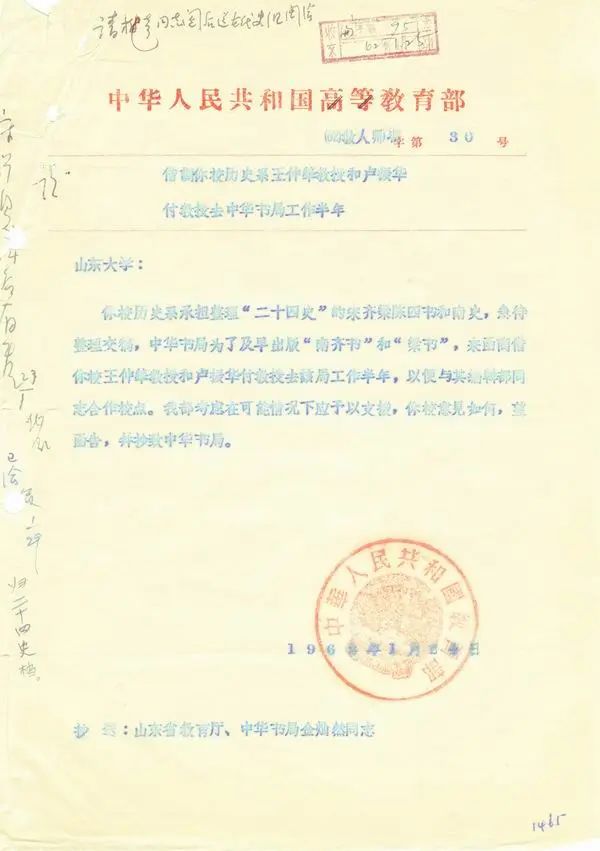

教育部致山东大学借调公函(1962年1月24日)

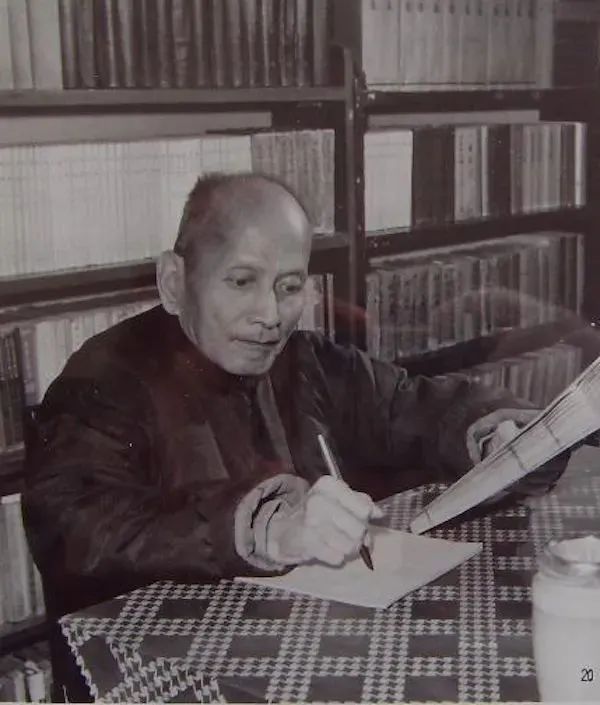

“校书才搁笔,还对水仙花。”王仲荦先生1970年代王府井校史期间留影并题诗

卢振华教授

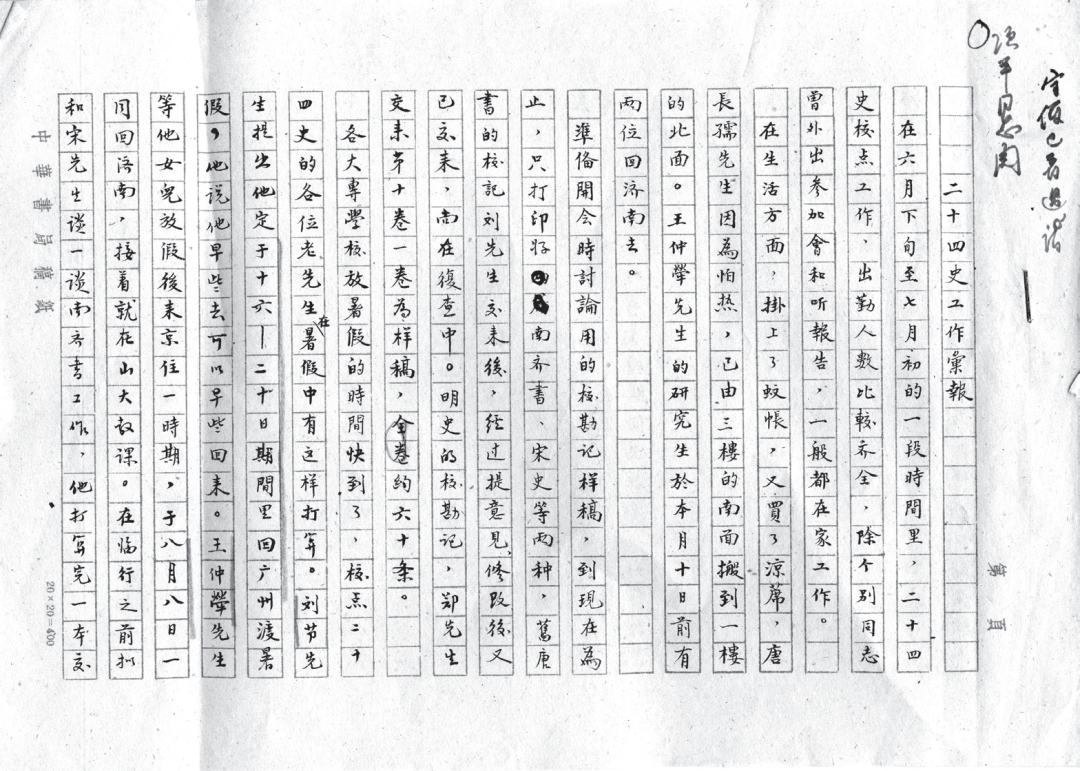

二十四史工作汇报(1964年)

《梁书》点校本

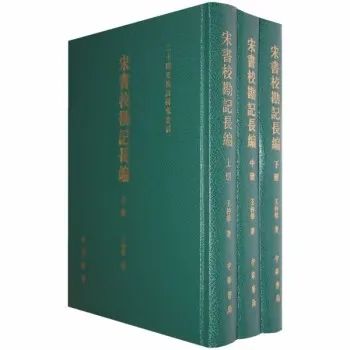

郑宜秀老师深情地望着王仲荦先生的手稿——《宋书校勘记长编》(摄于2008年6月13日)

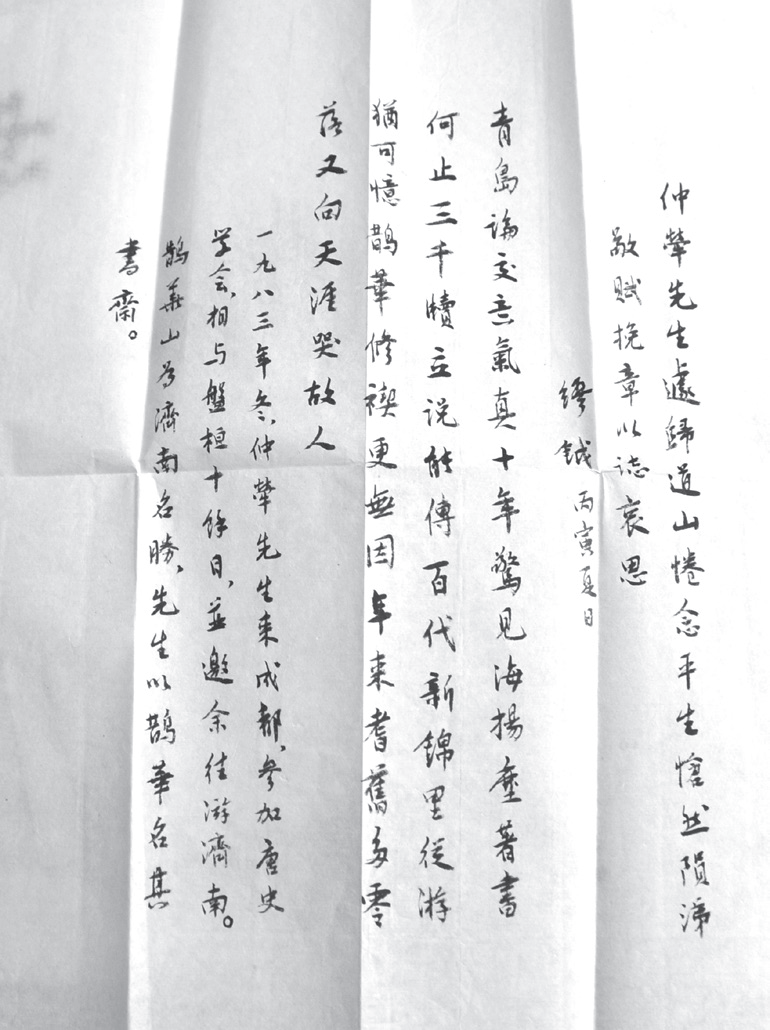

缪钺先生挽王仲荦先生诗

(本文节选自《翠微却顾集——中华书局与现代学术文化》,原标题为《“二十四史”点校整理的回顾与现状》,未完待续。原文根据徐俊先生2020年7月25日在山东大学文学院“新杏坛”线上学术讲座的录音及课件整理,郁秀青、郝梦雪、费诗贤整理,杜泽逊教授审校)

| 推荐阅读:

从出版角度讲述不一样的学术史。

独家披露二十四史点校修订历程,

生动展现当代文史学者治学风范。

本书通过对中华书局原始档案、往还信札的梳理,挖掘了许多经典著作出版背后的尘封旧事;作者徐俊作为中华书局的老编辑、掌门人,主持点校本“二十四史”的修订工作,是中华书局历史的亲历者,与许多学者交谊甚厚,以温暖细腻的笔触,忆述与诸多学者交往的点点滴滴,描绘出一代学人的风范与行谊,为我们呈现了一段丰富立体鲜活的现代学术史。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073