农历九月九日,是中国传统节日重阳节。

《易经》把“六”定为阴数,把“九”定为阳数(一、三、五、七、九都是阳数,九是最大的阳数)。九月九日,两九相重,故名“重阳”,也叫“重九”。

三国时期,魏文帝曹丕《九日与锺繇书》中,提到重阳宜宴饮:“岁往月来,忽复九月九日。九为阳数,而日月并应,俗嘉其名,以为宜于长久,故以享宴高会。”“九”“久”谐音,隐喻“久久”之意,即曹丕所说“俗嘉其名”。

1989年我国把重阳节正式定为老人节,成为尊老敬老的节日。

以上,是大家都知道的重阳来历。

以下,您就不一定都知道了——

“遍插茱萸”,插在何处

茱萸成熟于秋季,是一种中草药,香味浓厚,有驱虫祛湿之效。

《西京杂记》记载说:“九月九日佩茱萸,食蓬饵,饮菊花酒,令人长寿。”

唐代王维的《九月九日忆山东兄弟》是重阳诗歌中极富盛名的一首,中有“遍插茱萸少一人”的句子。

那么,“遍插茱萸”,是插在何处呢?

晋代周处《风土记》说:“九月九日,律中无射而数九,俗于此日,以茱萸气烈成熟,尚此日,折茱萸房以插头,言辟恶气而御初寒。”茱萸插在头上的习俗,由来已久。

另有两句诗,也反映了这一习俗,且同样情真意切,回味无穷:

一是杜甫的《九日蓝田崔氏庄》:“明年此会知谁健?醉把茱萸子细看。”

一是朱放《九日与杨凝崔淑期登江上山有故不往》:“那得更将头上发,学他年少插茱萸?”

年岁大了,头发稀疏,不唯“浑欲不胜簪”,就连插茱萸这个寻常动作,都让诗人心生惆怅了!

残句冠绝重阳诗

古人写诗,有两句三年得,也有妙手偶得之——不管是何方式,最终目的,总是通往作品的完成;但也有一些时候,因为种种原因,最终,只留下了未完成的残篇。

有意思的是,这些偶得之珠玉,其浑然天成、震撼人心的程度,足以让它成为永恒的经典,不给后世的苦吟派留下多少发挥的空间。

重阳诗词,佳构甚多,而有一句诗,仅仅七个字,堪称千古绝唱——

满城风雨近重阳

作者是苏轼的学生、北宋诗人潘大临。

一年重阳节,风雨交加,潘大临灵感突来,吟得一句“满城风雨近重阳”,写在墙壁上。就在这时,收租子的上门来催租,一下闹得潘大临意兴全无,于是只写了这一句。他把这句诗及写作过程,告诉了朋友谢无逸。

潘大临病逝后,为纪念好友,谢无逸续写了多首诗,想为这句补缺,但远不如这七字惊艳。

再后来,许多著名诗人、词人纷纷加入续写的行列,其中不乏佳作,但总的来说,都难以完全匹配这七个字。

“文章之妙至此得矣”(吕本中),恐怕就是潘大临自己,也不能作出够好的续篇了。

就如雕塑《断臂的维纳斯》,残损本身,已经成为美的一部分。

九月九为何酿新酒?

即使没有看过电影《红高粱》,您大约也听过电影中的《酒神曲》,一开头,就是一句荡气回肠的“九月九酿新酒好酒出在咱的手——”

歌名中的“酒神”是指谁?我们会很快联想到杜康。而据《吕氏春秋》记载,历史上最早的酿酒人,大约是传说中夏禹时人,名叫仪狄,所谓“祝融作市,仪狄作酒”。有不少制酒企业至今仍敬奉祭拜仪狄这位最早的“酒神”。

九九重阳,是一个和酒自然而然发生关联的节日。为什么人们要在这一天酿新酒呢?

《红高粱》的故事发生在山东高密,用来酿酒的原料,正是高粱。高粱作为一种广受好评的酿酒原料,其成熟季节通常在秋季,正应九九重阳之时。

与其他地方重阳祭拜酒神不同的是,出产茅台酒的贵州茅台镇,还有“祭水”的仪式。

每年重阳,是茅台取水下“沙”酿酒的起始日。所谓“沙”,是指制酒原料糯高粱。它呈酱红色,看起来像沙子一样,故而得名。重阳下“沙”,即指在这一时节开始投料。

而祭水,体现了当地对于酿酒时机的理解:重阳时节,当地气温冷热适中,此时酿酒水源赤水河的水质,也属最佳——据称,每年端午至重阳期间,茅台河谷经历雨季,河水浑浊;而在重阳至第二年的端午之间,河水由浊变清,适合酿酒。

所以,九九重阳,茅台祭水,便成为当地习俗,一直传承下来。

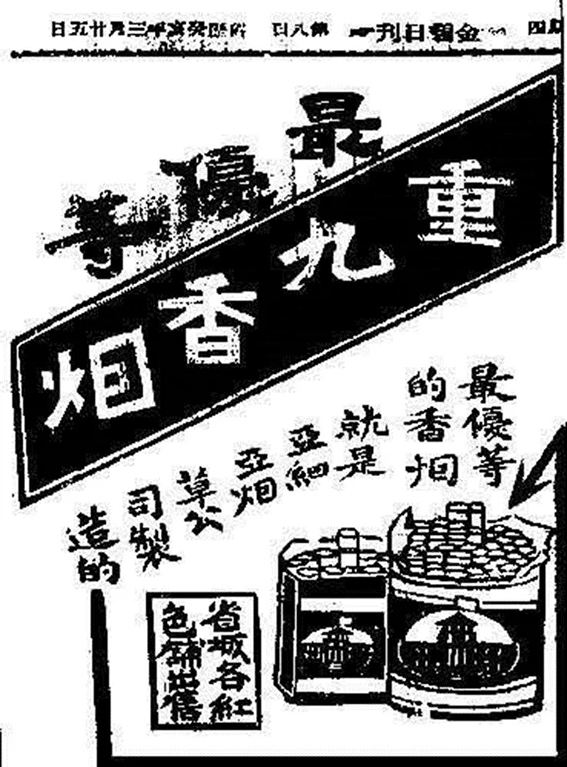

“大重九”香烟品牌是怎样得名的

创牌于1922年的云南名烟“大重九”,是为纪念云南响应“辛亥革命”推翻清帝制、实行共和的“重九起义”而诞生的。

“重九起义”发生在1911年10月30日,即农历九月初九。是日,蔡锷在云南昆明发动武装起义。同盟会成员庾恩旸,是蔡锷的追随者,在起义中立有大功,1918年,不幸遇刺身亡。

1922年,庾恩旸的弟弟庾恩锡在昆明创建云南省第一家机制卷烟公司——亚细亚烟草公司。同年,将第一款产品定名为“重九”,用以纪念“重九起义”和亡兄,产品一时风靡。1949年,“重九”更名为“大重九”,沿用至今。

刘禹锡为何不敢写重阳花糕的“糕”字?

中秋的节日食品是月饼,重阳的则是花糕。有学者考证,重阳糕一开始不叫“糕”,而叫餈、饵之类。《说文》:“餈,稻饼也。”段玉裁注:“以糯米蒸熟,饼之如面饼曰餈,今江苏之餈饭也。粉糯米而饼之而蒸之则曰饵。”桂馥义证:“俗以九月九日食糕,即餈糕。”《西京杂记》中的“食蓬饵”,蓬饵大约就是黍子年糕,用黍子面、大枣、栗子等食材制成。蓬饵是重阳花糕的前身。

据考证,“糕”这个字,大约出现于六朝末年,以致讲究用字严谨的唐代大诗人刘禹锡,因为遍查六经不见“糕”字,便不敢把这个字写入重阳诗里。这件事,《刘宾客嘉话录》《邵氏闻见后录》都有记载。

到了宋代,重阳食糕的习俗兴盛起来,《岁时杂记》:“二社、重阳尚糕,而重阳为盛。大率以枣为之,或加以栗,亦有用肉者。”用料丰富了,造型也讲究起来,《梦粱录》描绘:“此日都人店肆以糖面蒸糕,上以猪羊肉、鸭子为丝簇饤,插小彩旗,名曰重阳糕。”俨然已是艺术品。

今时今日,人们食用重阳糕,更多地取一个好彩头:“糕”,谐音“高”,有步步登高的寓意。有些地方甚至还会把一片花糕搭在儿女的额头上,口中祝愿“愿儿百事俱高”。

携亲带友,探访老辈,登高,插茱萸,赏秋菊,饮酒,食糕……重阳节的这些活动,蕴含的是化不开的人情味。

秋意渐浓,万物萧索,人与人之间多一些联结,或可冲淡悲秋之慨。

-

西京杂记(精)--中华经典名著全本全注全译

-

宋词一百零一夜--予路人文阅读系列丛书

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073