2008年,南京新街口德基广场出土的南朝金铜佛教造像中,佛、菩萨像均嘴角微微上翘,面露微笑。在中国现存佛教造像中,成规模地出现这类微笑的像容,最迟是在5世纪末,主要见于南方长江流域,如四川茂县齐永明元年(483)释玄嵩造像碑正背面二佛。松原三郎基于以该像为代表的四川南朝造像,认为:“南齐初期与北魏太和时期造像的严肃性形成鲜明的对照,看似非常温和。”松原先生明晰地指出了造像风格在南齐初年发生了历史性的变化,只是仅仅用“温和”来描述是不够的,应该同时兼有“微笑”这一显著特征。

德基6号造像局部(费泳摄)

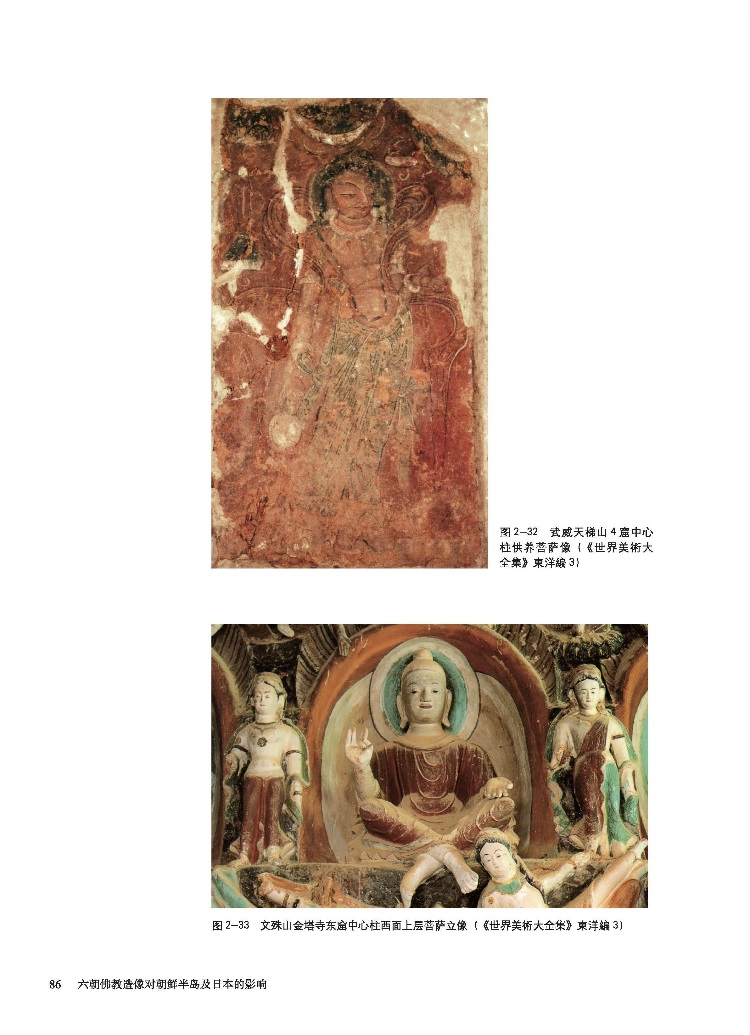

南方佛教造像出现温和微笑这一标志性像容,应首先在建康为代表的南朝流行,5世纪末伴随着北魏孝文帝改制,大规模北上影响龙门、巩县等北朝石窟造像,与之发生时间相近或稍后,北方陆续在青州、麦积山、莫高窟的造像中得以呈现。“面带微笑”几乎成为5世纪末以后中国佛教造像一以贯之的容貌特征。

既往学术界对5世纪末发生在南方佛教造像中的这种微笑像容,并未给予足够的重视,主要体现在没有明确这种微笑像容的源流,也未将这种微笑与“百济的微笑”加以联系认识。在朝鲜半岛约6世纪的佛教造像中,涌现出一种带有自然温和微笑的像容,被称作“百济的微笑”。在汉传佛教文化圈内,“百济的微笑”是百济自创,还是受到来自中国的影响,这是应当引起关注的问题。

韩国扶余郡军守里出土百济菩萨立像

在东汉至西晋已发现的中国早期佛教造像中,尚不见微笑的像容,但当我们把目光转向六朝时期的陶俑时,会发现南方长江流域陶俑的微笑与同期佛像的微笑之间,存在高度的相似性。实物资料显示,陶俑的容貌广泛呈微笑状,这一风气开始于东晋并在南朝得到延续,特别是围绕都城建康出土的陶女俑,“微笑”是其不同于东晋以前俑的显著特征。如南京博物院藏东晋陶女俑、南京西善桥刘宋墓出土陶女俑、南京黑墨营南朝墓出土陶女俑等。

南京博物院藏东晋陶女俑(费泳摄)

发生在东晋、南朝陶俑上的微笑与萧齐佛教造像中的微笑,在神态表情上极为相似,应为一脉相承,只是后者较前者略有收敛。现有实物资料显示,自5世纪末之后,南朝佛教造像多延续着这种温和的微笑,这种创自东晋陶俑并被南朝佛教造像继承的微笑,或可称作“六朝的微笑”。

值得注意的是,在甘肃炳灵寺西秦建弘元年(420)造169窟内的龛像,也出现微笑容貌,从风格来看,与“六朝的微笑”存在相似性。如果说“六朝的微笑”有东晋、南朝的陶俑作为滋生土壤,那么炳灵寺169窟的微笑又源自何处?北方5世纪初前后的陶俑,并未流行面带微笑状,西秦自身似乎也缺乏佛造像生成微笑的条件,是否有受到同期南方佛教造像的影响?

东晋佛教造像拥有当时中国的最高水平,出现了顾恺之、戴逵这样佛像艺术大家,《梁书》卷五十四《诸夷》:“(师子国)晋义熙初,始遣献玉像……此像历晋、宋世在瓦官寺,寺先有征士戴安道(戴逵)手制佛像五躯,及顾长康(顾恺之)维摩画图,世人谓为三绝。”在炳灵寺169窟第10龛上、下两层的壁画中,出现“维摩诘之像”“法显供养”的墨书榜题及造像,阎文儒针对该龛造像阐述:“佛及供养造像,风格较细,而飘带飞扬与《洛神赋》画风近似。”可以看出炳灵寺与东晋的渊源关系。也就是说,南方在东晋时期或已创造出了带微笑像容的佛教造像,只是像顾恺之维摩诘像、戴逵手制佛像一样,均未能得以留存(有关东晋佛教造像的考古发现几乎是空白,仅见 1997年南昌火车站站前广场施工发掘的四枚金戒指上錾刻的佛像)。

兴于南方佛教造像中的“六朝的微笑”,在5世纪末得以北上,成为北方造像南式化的新样式特征。当南式化造像在北方风行了约半个世纪之后,至6世纪中期,围绕东魏、北齐政治中心邺(今河北临漳)和晋阳(今山西太原)一带的佛教造像,风格开始偏离南式化,自成一格,主要反映在佛衣样式从之前的“褒衣博带式”变为“敷搭双肩下垂式”,与之相呼应的是,微笑的像容也渐趋退去,代之而起是向严肃回归。

而同为6世纪中期,在青州、南京、成都、麦积山、莫高窟沿线的“南式佛装造像带”上,以“褒衣博带演化式”佛像为代表的南式佛教造像,仍在延续着“六朝的微笑”,可以看出南式造像因素的持续影响力。朝鲜半岛出现“百济的微笑”的发生时间要晚于中国南方,其风格来源显然更应考虑建康或受建康影响的青州地区。

(选自《六朝佛教造像对朝鲜半岛及日本的影响》,中华书局2021年4月版)

依据新近出土实物资料 集600余幅珍贵图片

首次全面论证六朝佛教造像对朝鲜半岛与日本的影响

一部图文并茂的佛教艺术传播史

探寻文化脉络 再现六朝繁华

精心设计 彩色印刷 兼具学术与收藏价值

费泳 著

简体横排

16开 精装 四色印刷

978-7-101-15046-9

198.00元

内容简介

对于中国佛教艺术与域外关系的研究,人们大多关注来自印度的影响,少有研究中国佛教造像的对外输出。以往由于佛教实物的缺乏,无法验证古文献记载中六朝佛教文明的辉煌,导致对朝鲜半岛、日本早期佛像来源的认识,多注重北朝的影响。近年来,随着南朝佛教造像的新发现及相关研究的深入,有条件进一步论证在汉传佛教文化圈形成过程中,南六朝的主导性作用。本书对中国与海东地区佛教造像之间的渊源关系进行了系统研究,着重探讨东晋、南朝的佛像样式特征,及其对朝鲜半岛三国时期、日本飞鸟白凤时期造像的影响和传播路径,确立六朝在东亚佛教艺术中的先进地位。

作者简介

费泳,南京艺术学院教授、博士生导师。2019年入选教育部“长江学者奖励计划”特聘教授。从事中国美术史与佛教艺术研究。主持完成多项国家社科基金项目。代表著作有《中国佛教艺术中的佛衣样式研究》(入选《国家哲学社会科学成果文库》)、《汉唐佛教造像艺术史》(入选“十三五”国家重点图书出版规划项目)、《南北朝佛教艺术研究》、《艺术中国·绘画卷》、《六朝艺术》(合著)等。

目 录

向上滑动查看目录

序

引 言

第一章 三国、西晋佛教造像特征及其对日本的传播

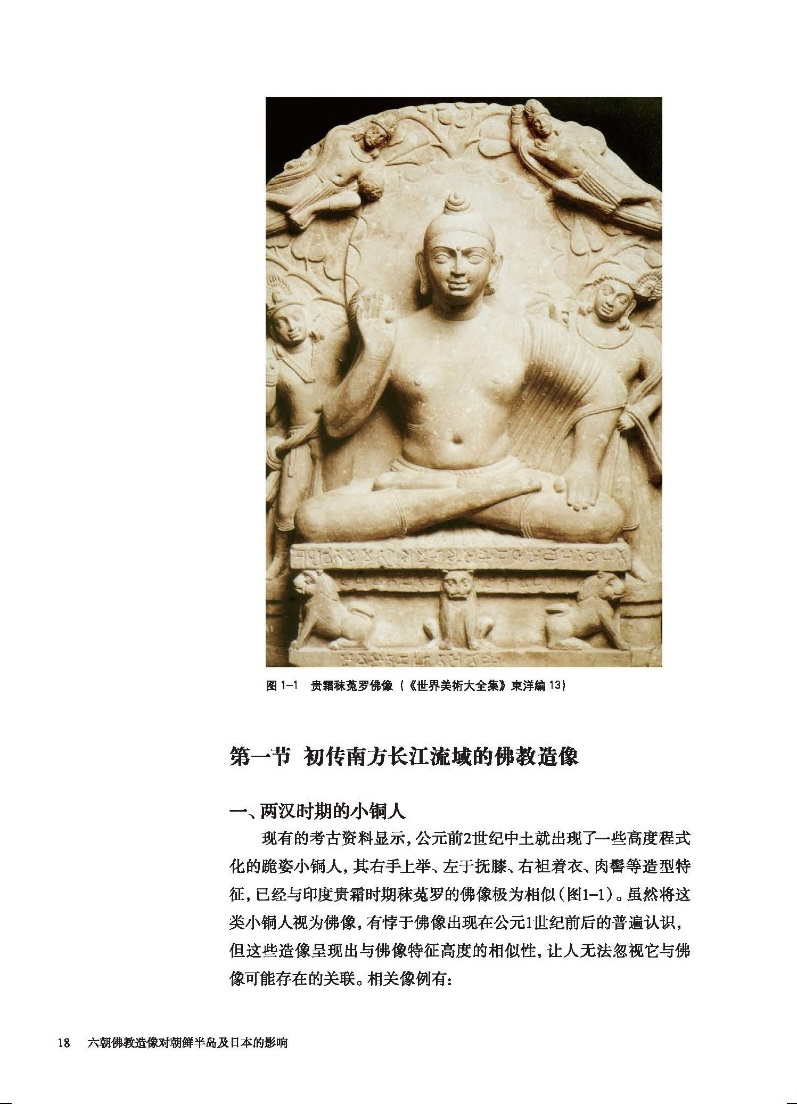

第一节 初传南方长江流域的佛教造像

第二节 三国、西晋佛教造像及其对日本的传播

第二章 东晋佛教造像特征及其对朝鲜半岛的传播

第一节 东晋佛教造像实物遗存

第二节 东晋佛教造像的时代特征

第三节 “二戴像制”的产生

第四节 顾恺之绘画中的佛教因素

第五节 《竹林七贤与荣启期》中“树下人物”图式的来源

第六节 中国菩萨女性化的出现

第七节 佛教由中国向朝鲜半岛传播的相关文献记载

第八节 对传入高句丽和百济佛教造像的初步认识

第三章 南京栖霞山石窟南朝佛教造像新论

第一节 栖霞山“江总残碑”的发现

第二节 栖霞山石窟是否存有刘宋年间龛像的问题

第三节 栖霞山双佛窟(下019窟)的造像题材及年代问题

第四节 栖霞山无量殿(下020窟)大佛的建造者

第五节 齐竟陵王造弥勒立像与栖霞寺内现存佛头的关系问题

第六节 栖霞 1号造像与栖霞三佛窟(下024窟)佛衣样式问题

第七节 栖霞山重要石窟造像的建造年代及风格特征

第八节 栖霞山大佛最初规划者明僧绍的相关事迹

第四章 南京德基广场南朝金铜佛造像的新发现及其源流

第一节 南京德基广场发现的南朝佛教造像

第二节 关于南京博物院收藏的两件南朝金铜佛造像

第三节 德基出土佛教造像发生时间的初步考证

第四节 德基出土的南朝金铜佛造像特征及其源流

第五章 “建康模式”的形成及其对海东的影响

第一节 “建康模式”的形成及佛像样式特征

第二节 建康佛教造像的题材

第三节 南朝陵墓“拼镶砖画”的出现

第四节 六朝都城建筑构件(瓦当)中的佛教因素

第五节 建康、成都、青州、麦积山沿线的“南式佛装造像带”

第六章 成都地区南朝佛教造像及其源流

第一节 成都地区南朝佛教造像中的石刻浮雕经变图像

第二节 佛衣样式的变化

第三节 成都地区“褒衣博带式”佛衣的来源

第四节 造像题材及佛像容貌的变化

第五节 博山炉和双狮融入南朝佛教造像

第六节 造像组合形式的变化

第七节 菩萨璎珞、宝冠及手持物的变化

第八节 与四川关系密切的几件南北朝时期佛教造像

第七章 北朝6世纪中期佛教造像中的南朝影响

第一节 南式造像对陕西地区的影响

第二节 南式造像对麦积山石窟的影响

第三节 成都北上影响麦积山和陕西地区的传播路线

第四节 南式造像对莫高窟的影响

第五节 南式造像对山东青州地区的影响

第六节 河北曲阳修德寺6世纪中期佛像样式特征

第七节 东魏、北齐政治中心附近6世纪中后期佛像样式特征

第八章 朝鲜半岛三国时期佛教造像中的南朝影响

第一节 朝鲜半岛三国时期佛教造像向日本的传播

第二节 朝鲜半岛几件可能出自中国的佛教造像

第三节 朝鲜半岛三国与中国南朝佛教造像的密切关系

第四节 “南式佛装造像带”向海东地区的延伸

第五节 朝鲜半岛三国时期佛教造像样式的地域性

第九章 日本飞鸟白凤佛教造像中的南朝、半岛之影

第一节 飞鸟白凤时代的佛立像

第二节 飞鸟白凤时代的结跏趺坐佛

第三节 旧山田寺佛头与“山田殿像”的若干问题

第四节 佛着“左袒式”内衣

第五节 法隆寺橘夫人佛龛主尊佛衣样式

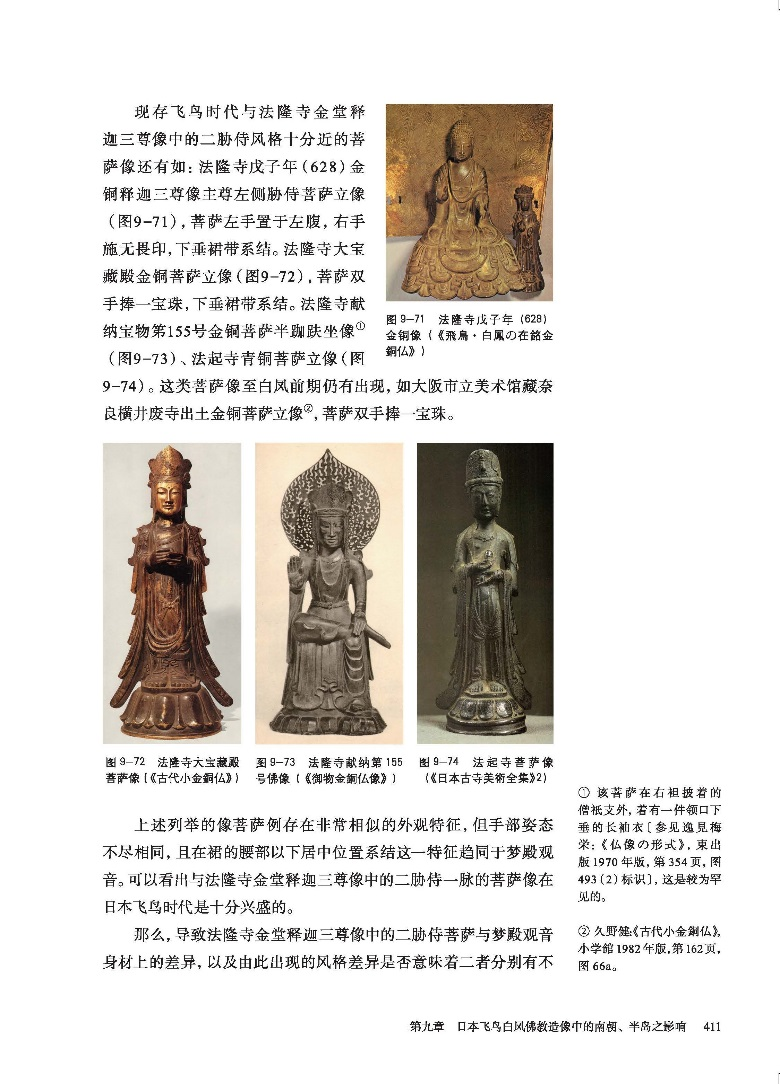

第六节 飞鸟白凤时代的菩萨立像

第七节 飞鸟白凤时代的半跏思惟像及源流考

第八节 飞鸟白凤佛教绘画的来源

第十章 六朝佛教造像对海东的传播路径探析

第一节 六朝与朝鲜半岛、日本交往的文献记载

第二节 中日海上航线

第三节 中国与朝鲜半岛三国的交通

第四节 佛教造像经朝鲜半岛向日本的再传路径

结 语

参考文献

后 记

内页欣赏

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073