当前位置 > 媒体报道详细页

无限妙处说西游 ——访《〈西游记〉通识》作者竺洪波

评论内容:

【新书访谈录】

编者按

近期,一部国产游戏走红全球,令中国古典文学名著《西游记》及其主角孙悟空成为热议话题。《西游记》是一部世代累积之作,西游故事在长达千年的演化过程中,产生了大量西游文艺作品,体裁有话本、变文、戏曲、小说等;到了现代,创作者开始以影视剧、动漫、游戏等形式进行演绎。《西游记》何以成为经典?当代对西游故事的演绎为何如此之多?光明悦读特邀《〈西游记〉通识》作者、华东师范大学中文系教授竺洪波进行解读与分享。

西游经典如何“炼成”

记者:纵观中国古典文学“四大名著”,《西游记》可以说是被翻拍、改编最多的作品,这是文学经典生命力的表现。您认为,《西游记》为什么会成为不朽的经典?

竺洪波:《西游记》作为世界性文学瑰宝,经典地位屹立不朽。原因有两个方面:

其一,无论是“四大奇书”,还是“四大名著”,《西游记》的读者量始终占据“顶流”地位。《三国演义》《水浒传》金戈铁马的阳刚风格,一些女性读者似有本能的疏远,《金瓶梅》和《红楼梦》则遭遇不同程度的“少儿不宜”。《西游记》妇孺皆知,老少兼爱,具有全方位的大众共鸣。《西游记》堪称奇书中的奇书,名著中的名著。

其二,《西游记》自身品质炼成永传千秋的经典性。《西游记》的经典性源自玄奘大师西天取经的壮举。历史上的玄奘取经,行程5万里,历时17年,“见不见迹,闻未闻经”,既学习外来文明,又传播中华文化的卓然风采,史称“万古风猷,一人而已”。这是一个伟大的“中国故事”,玄奘是中国历史上极为重要的文化伟人。《西游记》是神话化的“西游故事”,史书所记“此等危难,百千不能备叙”被形象化为“九九八十一难”,化为笔底烟霞,成为令历代读者赞叹不绝的文学奇观。

《西游记》经典性源于时间的沉淀。玄奘取经归国后,西游故事在历朝历代广为流传。先后出现了大量西游传说和文艺作品,《大唐西域记》《大慈恩寺三藏法师传》《大唐三藏取经诗话》《西游记杂剧》和《西游记平话》堪称具有重要意义的“关键少数”。其中“一记一传”共同开启“西游故事”的文学性书写,《诗话》奠定了《西游记》文本演化的神话性方向和降妖模式,《杂剧》与《平话》则使《西游记》人物全面定型,情节构架宣告固化。

《西游记》的经典性还来自天才作家的生花妙笔。《西游记》是一部世代累积型集体创作小说。千百年来,街头坊间的口耳相传,戏班乐坊的浅吟低唱,早已让西游故事初具规模。玉在石中,只待巧手打磨,便可熠熠生辉。

正是吴承恩(因《西游记》作者存争议,暂以“吴承恩”指代作者)搜集以往全部西游故事,又根据小说艺术的结构特征与书写原则,将之荟萃、改编成大部神话小说《西游记》。

表现“西天取经”母题的西游“记”,书名大概率应该像《马可·波罗游记》或《鲁滨孙漂流记》那样,是一部名人旅行记或英雄历险记。从取经求法的题材上看,它似乎是一部宗教小说。然而,《西游记》却偏偏是一部汪洋恣肆、瑰玮壮丽的神话小说,这无疑是吴承恩的天才创造。

新创拓展《西游记》叙事空间

记者:西游故事不断被改编、演绎,尤其是近几十年来,影视、动漫、网络文学、游戏等多个领域都出现了许多以西游故事为题材的作品,一些作品获得了极高的大众关注度和美誉度。您认为,其原因是什么?这些改编中,有哪些传承、误读及创新?

竺洪波:作为经典的《西游记》从不过时,在每个年代都可以凭借自身的独特魅力获得新生。在当下,各种影视改编、动漫制作风靡一时,独特的西游表情包丰富着年轻人的网络交流方式,央视1986年版电视剧《西游记》连年位居各视频网站点播量前列,领一时风气之先的动画片《大闹天宫》、电影《大话西游》、网络文学《悟空传》以及各种戏谑的“西游职场启示录”和具有现代娱乐性的《西游记》游戏项目,都是西游故事与时代、与社会、与各种艺术样式发生的精神共振。《西游记》俨然成为当下最有活力、最受欢迎的文化IP。

除了经典IP固有的孵化功能,《西游记》的超强活力还与其特有的传播机制相关。

《西游记》以降妖伏魔为情节框架,其中有千姿百态的神魔形象,匪夷所思的腾挪变化,有斗转星移、仙石迸裂的自然奇观,还有上天入地、呼风唤雨的神仙法术,但原典的文学描写先天不足,戏曲表演又无能为力,导致其在文学史上的地位不及《三国演义》《水浒传》与《红楼梦》显赫。但是当代社会的影视技术、数字技术弥补了这一短板,化劣势为优势,将文字的枯涩化为蒙太奇的神奇,从此,《西游记》找到了最为完美的传播媒介,西游神话故事有了更为广阔的舞台,《西游记》的大众传播进入一个前所未有的黄金时代。例如孙悟空金箍棒的出现,总是伴随万道金光、千重海涛,伴随震耳欲聋、摄人心魄的洪钟之声,其神奇叹为观止,它变幻莫测,大时为擎天柱,小时为绣花针,纵横变化,随心所欲,令人心旌神摇,这在银幕荧屏中才有可能得到充分展现。影视、动漫和网络3A制作以高科技为支撑,可以预期,随着技术的发展,我们还将源源不断地创造出新的《西游记》佳作。

这些作品对《西游记》的传承(包括创新与误读)是有目共睹的。比如央视1986年版电视剧以一种颠覆性的爱情演绎的方式,丰富了“御弟哥哥”的内心世界,成为一个新的经典形象。新近爆红全球的3A游戏《黑神话·悟空》则另辟蹊径,以大圣归来为始发点,表现悟空拒绝斗战胜佛之位,归隐花果山,反招杀身之祸,游戏任务由此展开。这类创作属于后西游故事,悟空的遭祸与斗战胜佛的王者荣耀形成强烈反差,很好地拓展了《西游记》的叙事空间。

《西游记》的版本与阅读

记者:有读者认为,《西游记》版本不及“四大名著”其他三部丰富,尤其是《红楼梦》,其版本研究是学界十分关注的议题。请您谈谈《西游记》的版本情况。

竺洪波:对于《西游记》的版本不及其他名著丰富这一说法,存在一些误解。随着相关版本资料的渐次刊布,我们始知情况并非如此,《西游记》版本的复杂性超乎想象。即以所谓“附录”(即唐僧身世故事)的版本意义而言,学界至今未有定论。

《西游记》现存明清版本共13种。其中金陵世德堂《新刻出像官板大字西游记》(世本)和黄周星、汪澹漪笺评本《西游证道书》分别为明清两代的代表作。此外,百回本世本以前存在大量西游文艺,学界称之为《西游记》古版本。清季以降直至当下,《西游记》文本继续演化,出现了诸多衍生版本,如海外译本和少数民族文字译本,尤其是人文本等几种当代通行本更显重要。

这些版本的关系复杂。如明本与清本的关系,全本与简本的关系,原本与笺评本的关系,世本与祖本的关系,善本与通行本的关系,它们或错综交杂,或相衔相衍,或漫漶重叠,不解其故者简直茫然无头绪。

所谓《西游记》的版本系统,特指以世本为中心,或谓在世本基础上形成的版本现象,时间界限应囊括明代世本问世至当下《西游记》文本新发展的全部版本演化史。这个版本系统无疑是相当复杂的。我们可以通过几个不同时代的主要版本来予以准确认识。

世本是《西游记》诞生的标志。

现存百回本《西游记》最早刊本是万历二十年(1592)金陵世德堂《新刻出像官板大字西游记》,简称世本。这是最重要的《西游记》善本,当代三大通行本皆以它为底本校勘。此前存在的大量“西游”作品,体裁多为话本、宝卷、变文、戏曲等通俗文艺,世本名副其实是百回本《西游记》小说诞生的标志。

《西游证道书》是清代版本最重要的代表作。

顾名思义,证道书本有了道教化倾向,并把作者署为全真教道祖丘处机。在艺术成就方面,则经过悉心加工、笺评,把《西游记》的经典化推到了一个新高度。

人文本是最主要的当代通行本。

《西游记》当代通行本主要有三种:人民文学出版社黄肃秋注释本(1955)、人民出版社李洪甫整理校注本(2013)和中华书局李天飞校注本(2014)。其中,人文本出现最早,标志着当代通行本的成熟。它以世本为底本整理,并参考了六种清代版本,于1955年初版,1980年再版,2009年第3版,2020年第4版。人文本不断自我革新,版次达到四种之多,遂使《西游记》精益求精,且印数巨大,一举成为近70年来最权威、最具影响力的《西游记》版本。

记者:当下的文学教育提倡“整本书阅读”,请您为读者介绍一下整本阅读《西游记》的方法。

竺洪波:《西游记》是一部具有奇特体制——即神话小说性质的文学经典,展开“整本书阅读”的方法具有特殊性,首先需要确立相应的阅读原则。

其一,神话小说的先验性逻辑。

《西游记》唐僧取经的缘起:唐僧前生是如来佛祖的二弟子金蝉童子,因为在如来讲经时随意睡觉,遭到重罚贬下尘世,化为佛子,需“苦历千山,询经万水”,远赴西天取回真经之后得道成佛回到佛界。由此可以明白作品的构思:唐僧遭遇千魔百怪,“此等危难,百千不能备叙”。但他注定要一步一个脚印,用脚丫子丈量完十万八千里的西行征途,完成取经功果。孙悟空神通广大,背着群山一路奔跑是小菜一碟,却背不起百十斤重的唐僧飞至灵山,反倒要历时十四寒暑苦度九九八十一难。作品的先验性逻辑规定:唐僧取经的功课,既不能速成,也不能“代驾”。

其二,民间文学的立场。

《西游记》经历长达千年的累积、演化,总体上属于民间文学,因为故事来源繁多,素材系统不一,作者在创编定型时顾此失彼,留下诸多接榫不合、逻辑颠倒的纰漏。大凡民间文学,文字相对粗劣,甚至“漏洞百出”,或许是其常态。

这里举一个《西游记》中的例子:太宗入冥,贞观一十三年当死,崔判官开后门,“将一字上添了两画成贞观三十三年”。查历史年表,贞观一朝(627—649)只有二十三年,哪里有什么贞观三十三年?显然,作者并非不知历史常识,而是出于自觉的写作追求,添一画,太宗于贞观二十三年死去,符合历史真实,但似乎显得阎君小气;添二画,太宗增添二十年大把阳寿,崔判官很解气,读者也很过瘾。为了艺术审美的需要,作者暂且把“历史真实”放置在一边了。

如果我们掌握了《西游记》的神话逻辑和民间性特征,许多疑问就会豁然开朗,不会在一些具体的枝节问题上纠缠。

(本报记者 陈雪)

本文图片由中华书局提供

《〈西游记〉通识》 竺洪波 著 中华书局

竺洪波 华东师范大学中文系教授、博士生导师,著有《四百年〈西游记〉学术史》《西游释考录》《西游学十二讲》等专著。

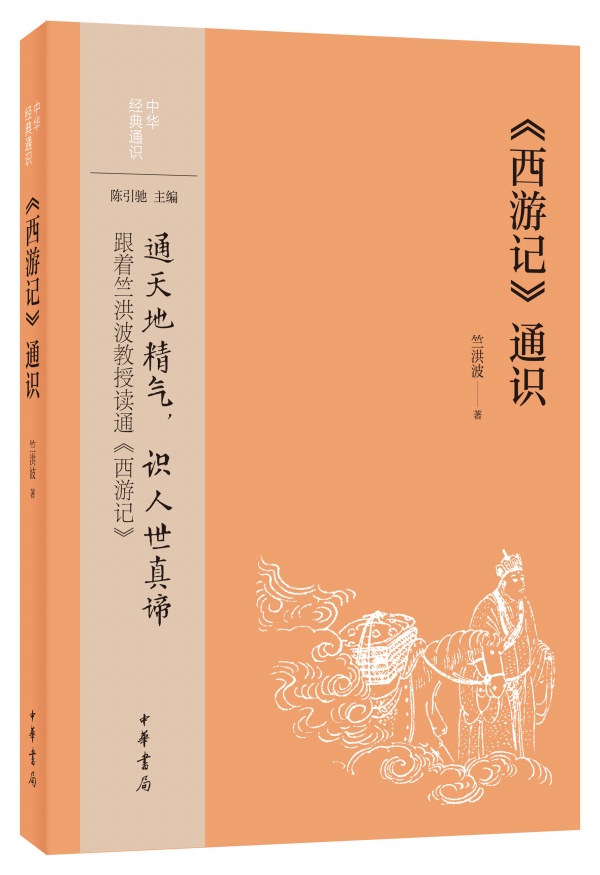

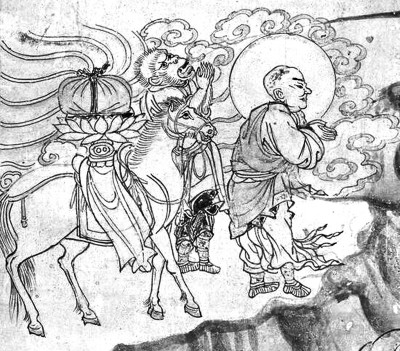

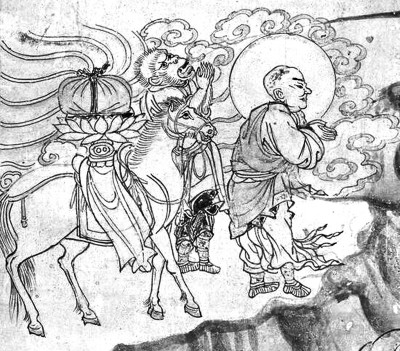

甘肃省瓜州榆林窟第3窟壁画中的唐僧与猴行者

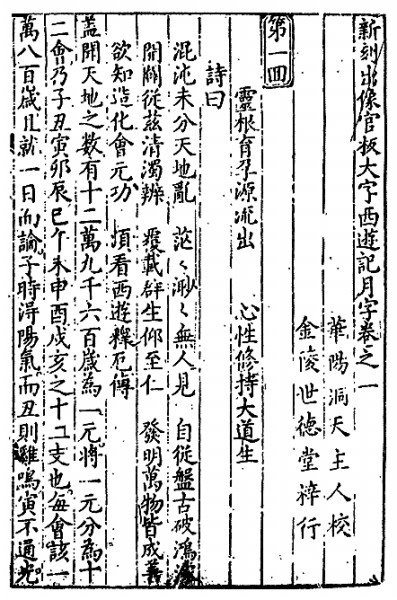

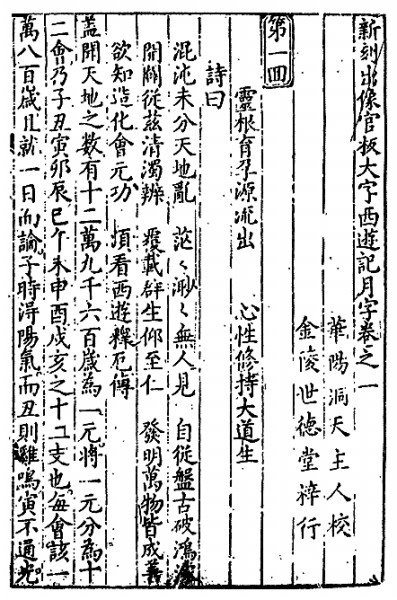

金陵世德堂本《西游记》影印图

唐僧师徒四人,选自《清彩绘全本西游记》

【新书访谈录】

编者按

近期,一部国产游戏走红全球,令中国古典文学名著《西游记》及其主角孙悟空成为热议话题。《西游记》是一部世代累积之作,西游故事在长达千年的演化过程中,产生了大量西游文艺作品,体裁有话本、变文、戏曲、小说等;到了现代,创作者开始以影视剧、动漫、游戏等形式进行演绎。《西游记》何以成为经典?当代对西游故事的演绎为何如此之多?光明悦读特邀《〈西游记〉通识》作者、华东师范大学中文系教授竺洪波进行解读与分享。

西游经典如何“炼成”

记者:纵观中国古典文学“四大名著”,《西游记》可以说是被翻拍、改编最多的作品,这是文学经典生命力的表现。您认为,《西游记》为什么会成为不朽的经典?

竺洪波:《西游记》作为世界性文学瑰宝,经典地位屹立不朽。原因有两个方面:

其一,无论是“四大奇书”,还是“四大名著”,《西游记》的读者量始终占据“顶流”地位。《三国演义》《水浒传》金戈铁马的阳刚风格,一些女性读者似有本能的疏远,《金瓶梅》和《红楼梦》则遭遇不同程度的“少儿不宜”。《西游记》妇孺皆知,老少兼爱,具有全方位的大众共鸣。《西游记》堪称奇书中的奇书,名著中的名著。

其二,《西游记》自身品质炼成永传千秋的经典性。《西游记》的经典性源自玄奘大师西天取经的壮举。历史上的玄奘取经,行程5万里,历时17年,“见不见迹,闻未闻经”,既学习外来文明,又传播中华文化的卓然风采,史称“万古风猷,一人而已”。这是一个伟大的“中国故事”,玄奘是中国历史上极为重要的文化伟人。《西游记》是神话化的“西游故事”,史书所记“此等危难,百千不能备叙”被形象化为“九九八十一难”,化为笔底烟霞,成为令历代读者赞叹不绝的文学奇观。

《西游记》经典性源于时间的沉淀。玄奘取经归国后,西游故事在历朝历代广为流传。先后出现了大量西游传说和文艺作品,《大唐西域记》《大慈恩寺三藏法师传》《大唐三藏取经诗话》《西游记杂剧》和《西游记平话》堪称具有重要意义的“关键少数”。其中“一记一传”共同开启“西游故事”的文学性书写,《诗话》奠定了《西游记》文本演化的神话性方向和降妖模式,《杂剧》与《平话》则使《西游记》人物全面定型,情节构架宣告固化。

《西游记》的经典性还来自天才作家的生花妙笔。《西游记》是一部世代累积型集体创作小说。千百年来,街头坊间的口耳相传,戏班乐坊的浅吟低唱,早已让西游故事初具规模。玉在石中,只待巧手打磨,便可熠熠生辉。

正是吴承恩(因《西游记》作者存争议,暂以“吴承恩”指代作者)搜集以往全部西游故事,又根据小说艺术的结构特征与书写原则,将之荟萃、改编成大部神话小说《西游记》。

表现“西天取经”母题的西游“记”,书名大概率应该像《马可·波罗游记》或《鲁滨孙漂流记》那样,是一部名人旅行记或英雄历险记。从取经求法的题材上看,它似乎是一部宗教小说。然而,《西游记》却偏偏是一部汪洋恣肆、瑰玮壮丽的神话小说,这无疑是吴承恩的天才创造。

新创拓展《西游记》叙事空间

记者:西游故事不断被改编、演绎,尤其是近几十年来,影视、动漫、网络文学、游戏等多个领域都出现了许多以西游故事为题材的作品,一些作品获得了极高的大众关注度和美誉度。您认为,其原因是什么?这些改编中,有哪些传承、误读及创新?

竺洪波:作为经典的《西游记》从不过时,在每个年代都可以凭借自身的独特魅力获得新生。在当下,各种影视改编、动漫制作风靡一时,独特的西游表情包丰富着年轻人的网络交流方式,央视1986年版电视剧《西游记》连年位居各视频网站点播量前列,领一时风气之先的动画片《大闹天宫》、电影《大话西游》、网络文学《悟空传》以及各种戏谑的“西游职场启示录”和具有现代娱乐性的《西游记》游戏项目,都是西游故事与时代、与社会、与各种艺术样式发生的精神共振。《西游记》俨然成为当下最有活力、最受欢迎的文化IP。

除了经典IP固有的孵化功能,《西游记》的超强活力还与其特有的传播机制相关。

《西游记》以降妖伏魔为情节框架,其中有千姿百态的神魔形象,匪夷所思的腾挪变化,有斗转星移、仙石迸裂的自然奇观,还有上天入地、呼风唤雨的神仙法术,但原典的文学描写先天不足,戏曲表演又无能为力,导致其在文学史上的地位不及《三国演义》《水浒传》与《红楼梦》显赫。但是当代社会的影视技术、数字技术弥补了这一短板,化劣势为优势,将文字的枯涩化为蒙太奇的神奇,从此,《西游记》找到了最为完美的传播媒介,西游神话故事有了更为广阔的舞台,《西游记》的大众传播进入一个前所未有的黄金时代。例如孙悟空金箍棒的出现,总是伴随万道金光、千重海涛,伴随震耳欲聋、摄人心魄的洪钟之声,其神奇叹为观止,它变幻莫测,大时为擎天柱,小时为绣花针,纵横变化,随心所欲,令人心旌神摇,这在银幕荧屏中才有可能得到充分展现。影视、动漫和网络3A制作以高科技为支撑,可以预期,随着技术的发展,我们还将源源不断地创造出新的《西游记》佳作。

这些作品对《西游记》的传承(包括创新与误读)是有目共睹的。比如央视1986年版电视剧以一种颠覆性的爱情演绎的方式,丰富了“御弟哥哥”的内心世界,成为一个新的经典形象。新近爆红全球的3A游戏《黑神话·悟空》则另辟蹊径,以大圣归来为始发点,表现悟空拒绝斗战胜佛之位,归隐花果山,反招杀身之祸,游戏任务由此展开。这类创作属于后西游故事,悟空的遭祸与斗战胜佛的王者荣耀形成强烈反差,很好地拓展了《西游记》的叙事空间。

《西游记》的版本与阅读

记者:有读者认为,《西游记》版本不及“四大名著”其他三部丰富,尤其是《红楼梦》,其版本研究是学界十分关注的议题。请您谈谈《西游记》的版本情况。

竺洪波:对于《西游记》的版本不及其他名著丰富这一说法,存在一些误解。随着相关版本资料的渐次刊布,我们始知情况并非如此,《西游记》版本的复杂性超乎想象。即以所谓“附录”(即唐僧身世故事)的版本意义而言,学界至今未有定论。

《西游记》现存明清版本共13种。其中金陵世德堂《新刻出像官板大字西游记》(世本)和黄周星、汪澹漪笺评本《西游证道书》分别为明清两代的代表作。此外,百回本世本以前存在大量西游文艺,学界称之为《西游记》古版本。清季以降直至当下,《西游记》文本继续演化,出现了诸多衍生版本,如海外译本和少数民族文字译本,尤其是人文本等几种当代通行本更显重要。

这些版本的关系复杂。如明本与清本的关系,全本与简本的关系,原本与笺评本的关系,世本与祖本的关系,善本与通行本的关系,它们或错综交杂,或相衔相衍,或漫漶重叠,不解其故者简直茫然无头绪。

所谓《西游记》的版本系统,特指以世本为中心,或谓在世本基础上形成的版本现象,时间界限应囊括明代世本问世至当下《西游记》文本新发展的全部版本演化史。这个版本系统无疑是相当复杂的。我们可以通过几个不同时代的主要版本来予以准确认识。

世本是《西游记》诞生的标志。

现存百回本《西游记》最早刊本是万历二十年(1592)金陵世德堂《新刻出像官板大字西游记》,简称世本。这是最重要的《西游记》善本,当代三大通行本皆以它为底本校勘。此前存在的大量“西游”作品,体裁多为话本、宝卷、变文、戏曲等通俗文艺,世本名副其实是百回本《西游记》小说诞生的标志。

《西游证道书》是清代版本最重要的代表作。

顾名思义,证道书本有了道教化倾向,并把作者署为全真教道祖丘处机。在艺术成就方面,则经过悉心加工、笺评,把《西游记》的经典化推到了一个新高度。

人文本是最主要的当代通行本。

《西游记》当代通行本主要有三种:人民文学出版社黄肃秋注释本(1955)、人民出版社李洪甫整理校注本(2013)和中华书局李天飞校注本(2014)。其中,人文本出现最早,标志着当代通行本的成熟。它以世本为底本整理,并参考了六种清代版本,于1955年初版,1980年再版,2009年第3版,2020年第4版。人文本不断自我革新,版次达到四种之多,遂使《西游记》精益求精,且印数巨大,一举成为近70年来最权威、最具影响力的《西游记》版本。

记者:当下的文学教育提倡“整本书阅读”,请您为读者介绍一下整本阅读《西游记》的方法。

竺洪波:《西游记》是一部具有奇特体制——即神话小说性质的文学经典,展开“整本书阅读”的方法具有特殊性,首先需要确立相应的阅读原则。

其一,神话小说的先验性逻辑。

《西游记》唐僧取经的缘起:唐僧前生是如来佛祖的二弟子金蝉童子,因为在如来讲经时随意睡觉,遭到重罚贬下尘世,化为佛子,需“苦历千山,询经万水”,远赴西天取回真经之后得道成佛回到佛界。由此可以明白作品的构思:唐僧遭遇千魔百怪,“此等危难,百千不能备叙”。但他注定要一步一个脚印,用脚丫子丈量完十万八千里的西行征途,完成取经功果。孙悟空神通广大,背着群山一路奔跑是小菜一碟,却背不起百十斤重的唐僧飞至灵山,反倒要历时十四寒暑苦度九九八十一难。作品的先验性逻辑规定:唐僧取经的功课,既不能速成,也不能“代驾”。

其二,民间文学的立场。

《西游记》经历长达千年的累积、演化,总体上属于民间文学,因为故事来源繁多,素材系统不一,作者在创编定型时顾此失彼,留下诸多接榫不合、逻辑颠倒的纰漏。大凡民间文学,文字相对粗劣,甚至“漏洞百出”,或许是其常态。

这里举一个《西游记》中的例子:太宗入冥,贞观一十三年当死,崔判官开后门,“将一字上添了两画成贞观三十三年”。查历史年表,贞观一朝(627—649)只有二十三年,哪里有什么贞观三十三年?显然,作者并非不知历史常识,而是出于自觉的写作追求,添一画,太宗于贞观二十三年死去,符合历史真实,但似乎显得阎君小气;添二画,太宗增添二十年大把阳寿,崔判官很解气,读者也很过瘾。为了艺术审美的需要,作者暂且把“历史真实”放置在一边了。

如果我们掌握了《西游记》的神话逻辑和民间性特征,许多疑问就会豁然开朗,不会在一些具体的枝节问题上纠缠。

(本报记者 陈雪)

本文图片由中华书局提供

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073