当前位置 > 媒体报道详细页

辛德勇:《燕然山铭》文本新订定

评论内容:

《燕然山铭》发现之后,为响应社会大众的热切关注和急迫需求,我撰著了《发现燕然山铭》一书(2018年8月,中华书局出版。书中诸篇先连载于《澎湃新闻》的《私家历史》栏目)。其中,关于《燕然山铭》的文字内容,这也就是所谓“文本”问题,限于当时仅能利用的材料,只是铭文发现者在网上公布的拓本照片,我的识读,自然存在很多不足。

在《发现燕然山铭》这本书中,我向读者清楚讲到,当时“对《燕然山铭》的辨识和解读,是在条件很不充分的情况下所做的初步尝试,自然会存在很多的瑕疵和遗憾。但我相信,这样的工作,是具有积极意义的。这是因为即使条件再充分,人们对历史事物和历史问题的认识,也只能是一个渐进的过程。”现在,有了新的拓本,具备了更好的条件,就能够对这篇铭文做出更好的复原了。

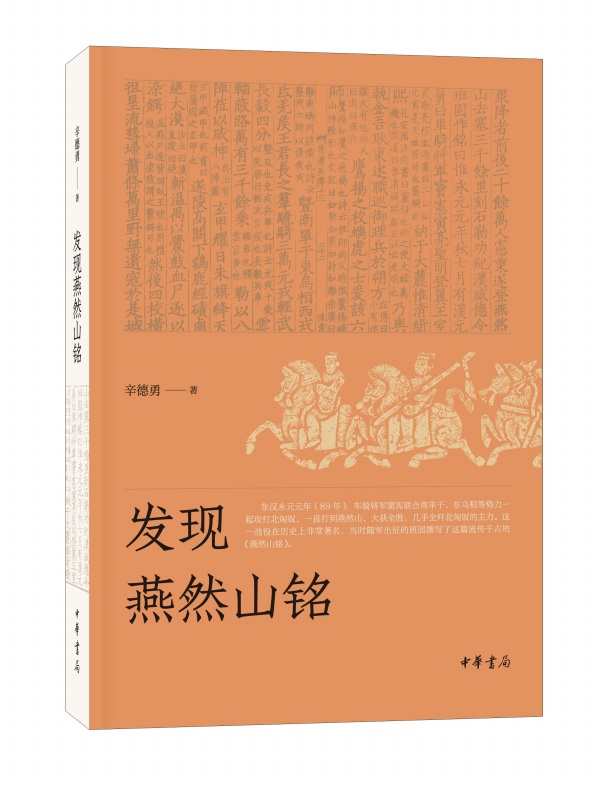

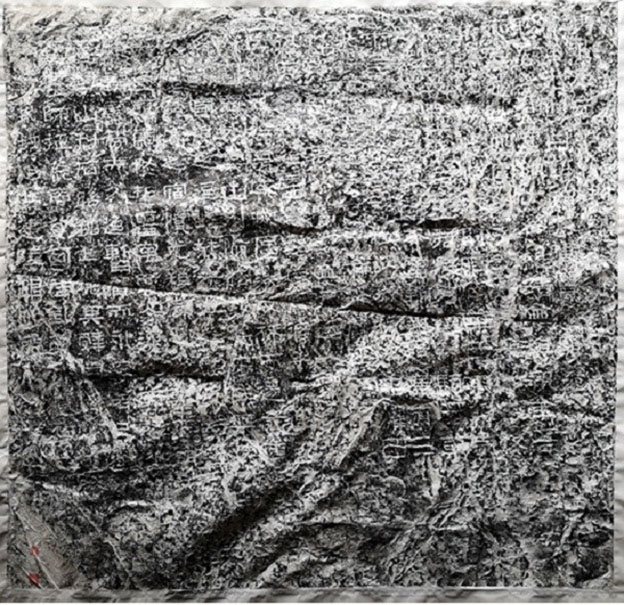

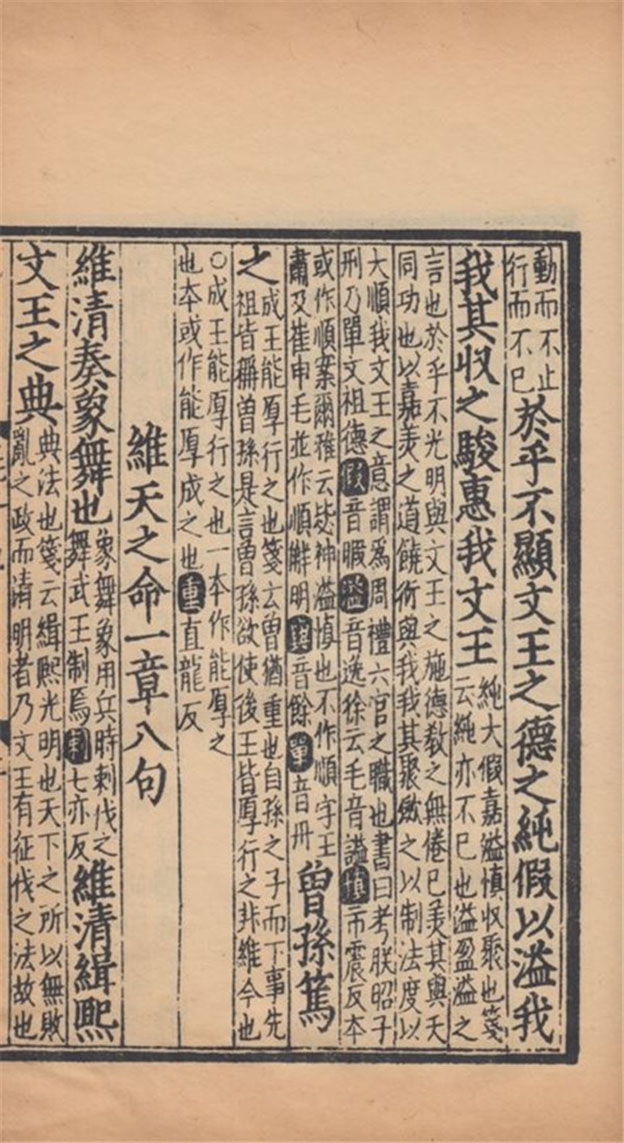

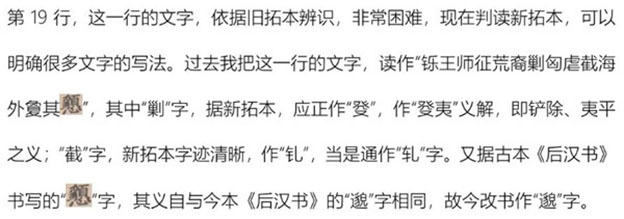

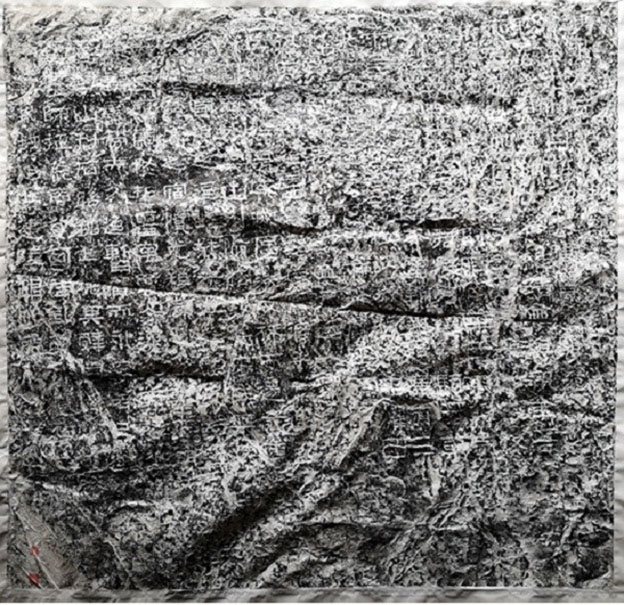

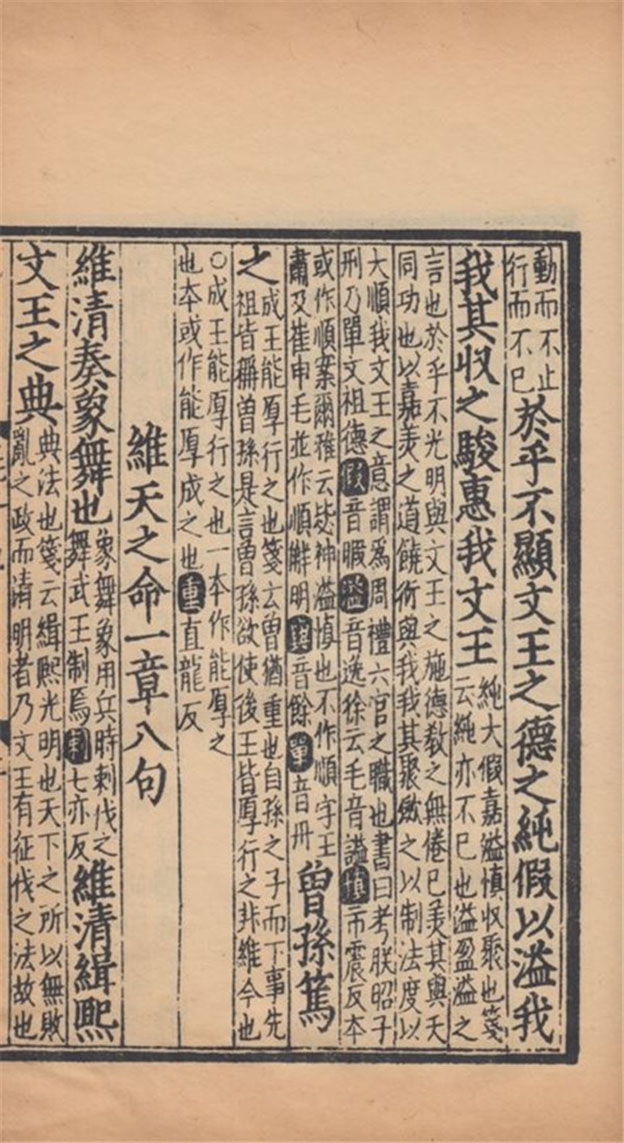

陈国荣先生捶制的《燕然山铭》拓片(王龙霄先生拍摄)

陈国荣先生捶制的《燕然山铭》拓片(王龙霄先生拍摄)

所谓“更好的条件”,主要包括如下三个方面的内容:(1)2019年12月11日,应内蒙古大学齐木德道尔吉教授之邀,我参加了该校举办的“中蒙联合考察燕然山铭成果座谈会”(以下简称“座谈会”)。在这次座谈会上,齐木德道尔吉先生和他领导的团队向与会者以及全社会公布了他们在这一年夏天刚刚捶制的新拓片。(2)这份新的拓本,是齐木德道尔吉先生特邀山东金石专家陈国荣先生为之拓制的。陈国荣先生拓制的这份拓片,最大限度地体现了这一刻石的本来面目,特别是其表面形态,而这些情况,对合理复原铭文的文本,具有重要参考价值。陈国荣先生也出席了这次会议。会议期间,敝人向陈国荣先生问询了这通刻石和石崖的一些具体情状,获得更多重要信息。(3)在我赴内蒙古大学参加会议之前,北京大学考古系的董珊先生,给我看了一份其他人士制作的《燕然山铭》的拓本以及这份拓本的照片,还有刻铭崖壁的局部照片。这份拓本,在某些方面,有更好的效果。参据这份拓本和相关照片,可以更加清楚地认识这通刻石的面貌。

上述三项内容中,陈国荣先生捶制的拓本,已经向全社会公布。故本文将附以这一拓本的照片,而董珊先生出示的拓本和拓本照片等,因属于私人捶拓、拍摄的制品(拓本已捐赠给北京大学图书馆),本人无权公开,只好付诸阙如。另外,陈国荣先生捶制的拓本,除了已公布的照片之外,在内蒙古大学,另有高清的电子文本,这次敝人亦未得利用。这对最终的辨识结果,也会有所影响。这一点,希望读者能够了解并予以理解。

另外,在去年12月11日内蒙古大学召集的“座谈会”上,齐木德道尔吉先生所率团队的主要成员高建国先生,向敝人和所有与会专学者出示了他撰写的《蒙古国发现的汉文摩崖及其命名》一文,在会上他也简略地讲述了这篇文章的主旨。这篇文章,主要根据陈国荣先生的新制拓片对《燕然山铭》的文字做了一些辨识和考订,纠正了一些此前敝人依据网上旧拓片做出的错误推断和一些不尽适宜的认识。由于这是一篇未经正式发表的会议交流材料,下面,对高建国先生文中那些与敝人有不同认识的观点,将不予讨论,而对那些敝人认同的识读,则尽量予以说明。

首先需要说明的是,前此,在所见拓本照片极为模糊的情况下,为了利用更多既有材料来帮助我们辨识和复原《燕然山铭》,我辑录出南宋学者刘球《隶韵》残本中录存的铭文文字,用作参考。当时我曾指出:“既然目前并没有强硬的证据能够证明《隶韵》收录的《燕然山铭》文字系出自伪造,那么,我们为什么不先来积极地参考、利用这些文字而非要将其摒弃不看呢?……哪怕最终证明《隶韵》利用的铭文并不可靠,也是首先需要有人提出这一问题,探讨这一问题,才能在大家的积极关注下,有理有据地将其排除在外。由于现存石刻已经阙失很多文字,辨明《隶韵》所收文字可靠与否,这本身就是审定《燕然山铭》文本不可或缺的一个重要环节。”我认为,这是一种积极而又审慎的认识态度,也是一个合理的认识过程。

现在,根据新的、更清晰的拓片,已经有充足的理由判定,《隶韵》所收《燕然山铭》的文字,应属宋人赝造;特别是高建国先生已经指出,《隶韵》中竟收有铭文刻石中并不存在的“缉熙”等字,更足以彻底证实这一点。这样,在审辨刻石铭文时,就可以毋须考虑这一材料。

其他对这篇铭文文字的总体认识,我在去内蒙古大学参加“座谈会”之后,随即就在《中国文物报》上发表了《燕然山上的新发现》一文,谈了自己的一些原则性看法。

在这篇文章中,我讲道:“此前敝人认为,整篇铭文,是由写工按照固定的格式事先整篇书写上石后,再由刻工动手雕凿。根据陈国荣先生介绍的文字刊刻情况,可以进一步确认这一点。只是在刻工上手之际又临时调整重写了部分字行。”

这一认识,是识读整篇铭文的基础,当时的基本认识,至今我也没有变化。但是在仔细审辨新拓本之后,我发现“刻工上手之际又临时调整重写了部分字行”这一说法并不准确,即现在我认为:刻石的工匠是严格按照石壁上写好的字迹镌刻的,并没有临时做过调整。

根据新的拓本,可以进一步确认敝人此前判定的《燕然山铭》文字的整体布局形式,即我在《发现燕然山铭》中所说“这20行铭文的排列,在多数情况下,应是每行15字,这一规律性特征十分重要”。在当时模糊不清的拓本上,判明这一文字排列规律,对结合《后汉书》和《文选》的文本来识读其他那些刻石文字,具有重要意义。不然的话,很多字迹都是无从着眼的。

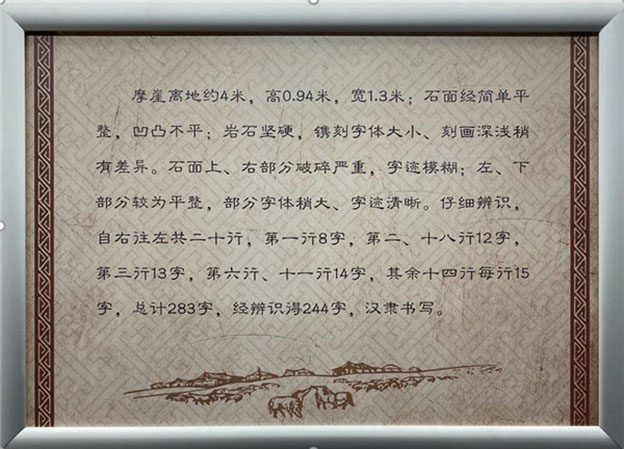

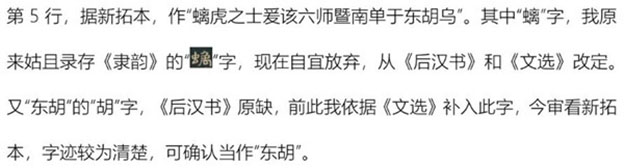

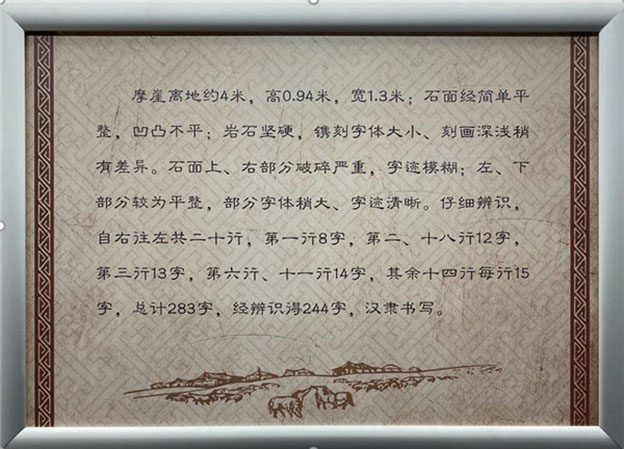

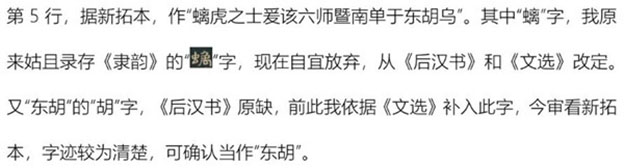

“座谈会”期间内蒙古大学相关陈列的文字说明

“座谈会”期间内蒙古大学相关陈列的文字说明

现在进一步确认这一文字排列规律,同样可以帮助我们更好地认识那些看起来似乎是违逆这一规律的变化(附带说明一下,这样的看法,同内蒙古大学相关学者的初步认识,是有很大出入的。内蒙古大学相关学者的初步认识,可概见于“座谈会”期间内蒙古大学相关陈列的文字说明)。

第一,第1行只有“惟永元元年秋七月”这八个字。此前我曾认为,这是由于此处石面向外侧斜下较多,使得这一行只能书写“惟永元元年秋七月有汉”十字;至刻工上手凿字时石面还出现了崩损,以致在这八个字的下面已无法继续镌刻已经书写上石的“有汉”二字,不得不把这两个字改移到第2行。于是,遂致使第2行的字数由15字增为17字。

现在辨识新拓本的文字,并经陈国荣先生告知铭文石面的具体情形,可知第1行文字较少,并非石面斜下或是刻字时导致石面崩损所致,而是有意为之。这样做,是为礼敬汉室而提行,即刻意将“有汉”二字,置于第2行行首。

与此用意相同,第2行的字数,也由15字这一定例,减为13字。这是为将“圣皇”二字提行,移至第3行的行首,以示对汉和帝刘肇的礼敬。

关于这两行的字数及其成因,高建国先生在“座谈会”期间已经谈到。这是一项很重要的新认识,而这两行具体的文字内容,我将在下文予以说明。

第二,关于第10行的文字。此前我判断这一行较诸其他各行少刻一字,并推测造成这一情况的原因,是这一行的下部石面出现了比较严重的剥落,导致无法正常刻字,所以只好少刻一字。现在根据新拓本,可以认定:这一推断正确无误,符合实际情况。不过空缺一字的地方具体是在哪里,实在难以辨识,倒数第一、第二或第三字处都有可能。目前我比较倾向于是在倒数第二字处,即在“染”、“锷”二字之间。

除了这两点之外,其他具体的文字内容,还需订正或是说明如下。

第2行,据新拓本,作“有汉元舅曰车骑将军窦宪寅亮”,共13字。行末空缺两字空间,没有文字。

第2行,据新拓本,作“有汉元舅曰车骑将军窦宪寅亮”,共13字。行末空缺两字空间,没有文字。

第3行,据新拓本,作“圣皇翼王室纳大麓维清乃与执金吾”。这一行文字,“翼”字很不清楚,姑且参据《后汉书》和《文选》识别如此。“维清”二字,其句式虽殊罕见,但刻石文字确系如此。上承第2行并下联第3行,可读作“寅亮圣皇,翼王室,纳大麓。维清,乃与执金吾耿秉”云云。这与我原来依据《后汉书》和《文选》推定的文句,差别很大,而且“维清”一句,显得也不够通畅,但经再三辨识,刻石原文,确应大致如此。

文中“维清”二字,应是藉用《诗经·周颂·维清》的篇名,以示誓师出征。这诗只有短短四句,颂曰:“维清缉熙,文王之典。肇禋迄用有成,维周之祯。”毛氏传解读此诗宗旨曰:“奏象舞也。”郑玄笺云:“象舞,象用兵时刺伐之舞。武王制焉。”故班固在铭文中称述这一篇名,即可表述窦宪誓师出征之意。《燕然山铭》篇末“铭辞”中“铄王师,征荒裔”云云的词句,正与此相互呼应。

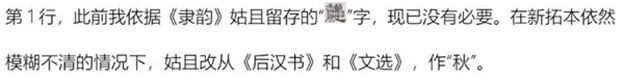

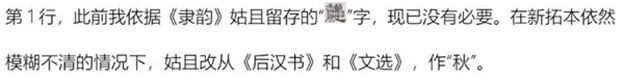

《四部丛刊初编》影印宋刊巾箱本郑玄笺注《毛诗》

《四部丛刊初编》影印宋刊巾箱本郑玄笺注《毛诗》

第4行,据新拓本,作“耿秉述职巡圉治兵于朔方鹰扬之校”。其中“圉”,我原来从《后汉书》等作“御”,而新拓本此字相当清晰,作“圉”字无疑。“圉”字在此乃作“边陲”义解,同班固《车骑将军窦北征颂》中“(窦宪)亲率戎士,巡抚疆域”的文句也更加契合。又“于”字原从《后汉书》定作“于”,新拓本此字较为清晰,据改。还有新拓本中“治”字字形也大体可以辨识,知《后汉书》作“理”字确系唐人避高宗李治名讳所改无疑。

第6行,据新拓本可知,敝人原读作“桓西戎氐羌侯王君长之羣骁骑三万”,大体无误,特别是“骁骑三万”的“三”字,字形十分清楚,可断定六臣注本和胡刻本《文选》作“十”字确误。

第7行,核诸新拓本部分较旧本清晰的字形,可知敝人原读作“元戎轻武长毂四分雷辎蔽路万有三”也大体无误。其中“雷辎”二字,旧拓本字迹不清,其中“雷”字,《后汉书》作“云”,我依从《文选》定作“雷”。今核以新拓本,“雷辎”这两个字都很清晰,证明前此敝人所做推断符合实际情况。

第8行,敝人此前旧释,读为“千余乘勒以八阵莅以威神玄甲耀日”,其中“莅”字,旧拓本模糊不清,系以其较为质而近古,姑且推定。今检核新拓本,系清楚镌作“位”字,乃以“位”通“莅”或“莅”、“莅”诸字。

第9行,据新拓本,知敝人原释读作“朱旗绛天遂凌高阙下鸡鹿经碛卤绝”,大体无误。其中“凌”、“鹿”二字,旧拓本都不清楚,我也都做过具体辨析。今检视这两个字在新拓本虽然还不是十分清晰,但审其残划,释作“凌”、“鹿”是比较合理的。

第10行,这一行文字,过去我释读为“大漠斩温禺以衅鼓血尸逐以染 锷”,核诸新拓本,可知大体无误。空缺处的处理缘由,前面已经讲过。

(2)“萧条”的“萧”字,据新拓本,似镌作“涤”形,故姑且改为“涤”字;“条”字似镌作“平”形,故姑且改为“平”字。这一行,新拓本虽然模糊不清,但比旧拓本能多看出一些点划笔道,而且这些笔划的痕迹显示,刻石文字同《后汉书》和《文选》可能并不完全吻合,而且存疑的问题好像有很多,不过目前既无法辨识,我也没有找到解决的途径,只好姑且如此。

第12行,前此我读作“无遗寇于是域灭区殚反斾而还考传”,核以新拓本,除了仍旧看不清的字,其中颇费斟酌的,是“区殚”的“殚”字。此字《后汉书》作“单”,我是依从《文选》,拟作“殚”字。但现在审看新拓本,似为“落”字,高建国先生也是这样判读。今暂且依从高氏的看法,改为“落”,即将其释作败亡之义。又“反斾”的“斾”字,据新拓本,乃书作“旆”形,今据改。

第13行,敝人原读作“验图穷览其山川隃涿邪跨安侯乘燕”,核验新拓本,除“跨”似镌作“进”形外(高建国先生已经指出这一点),知大体无误。现在姑且改“跨安侯”为“进安侯”。

特别需要说明的是,我在《发现燕然山铭》中曾着重指出并做了很具体的论述,即谓对这一行文字的判读,重要的是去除了《后汉书》和《文选》这些传世文本在“隃涿邪”之前衍生的那一个“遂”字。这一点,对准确理解窦宪北征的行程具有特别重要的意义。按照我的认识,这也是发现《燕然山铭》刻石对历史研究意义最大的地方。现在审看新的拓本,可以更进一步确认此一“遂”字必属衍文无疑。

第14行,覆核新拓本的文字,知原来我所释读的“然蹑冒顿之逗略焚老上之龙庭将上”,其“蹑”字,应正作“污”;其余文字,仍大体无误。“将上”的“将”字,《后汉书》原阙而《文选》存之。今核对新拓本,此字清晰可识,可证前此所做释读无误。

第15行,比对新拓本,知敝人旧读为“以摅高文之宿愤光祖宗之玄灵下以”,释文大体无误。

第16行,据新拓本,敝人旧读作“安固后嗣恢拓畺㝢震大汉之天声兹”,大体无误。其中“畺㝢”的“㝢”,旧拓本不是十分清楚。今审看新拓本,知此字虽略去“禹”字上部那一撇划,但仍未书作“寓”形。盖“禹”字上部从“厶”,“禺”字上部从“甶”,故此字还是以“㝢”为宜。

第17行,敝人原读作“所谓壹劳而久逸暂费而永宁者也乃”,今核以新拓本,知旧读大致无误。其中“壹”字、“宁”字和“者”字,旧拓本都不是十分清楚,而新拓本明晰无疑。“所”字原本模糊,今新拓本也颇难以辨识,惟字形更近似于“所”字而与“可”字相差较多。

第18行,据新拓本,旧读作“遂封山刊石昭铭上德其辞曰”,大体无误。唯“辞”字书作“辞”形(高建国先生业已指出这一点),且右侧的“辛”字下部系迭书三横划。但这只是异体字形的问题,与用字用词无关。

第20行,过去我将其读作“亘地界封神丘建隆嵑熙帝载振万世”,今审看新拓本,知“隆嵑”当书作“陆碣”。

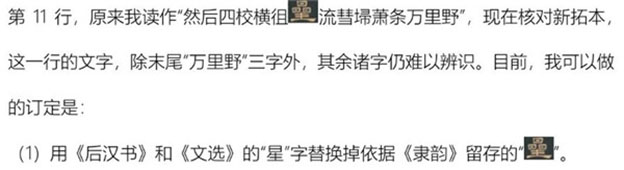

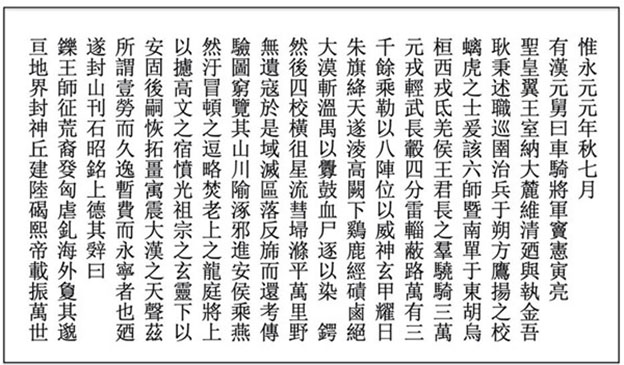

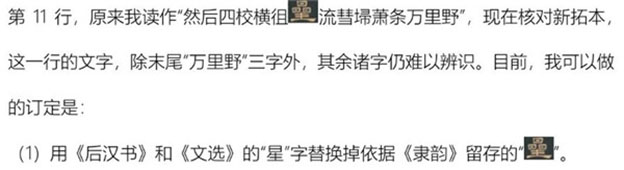

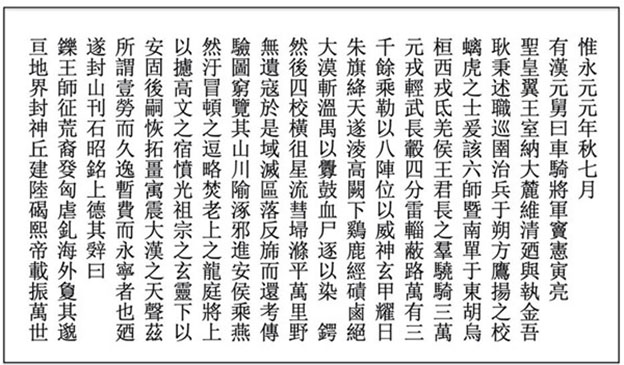

新定《燕然山铭》文字

新定《燕然山铭》文字

“陆碣”这一判读,对理解篇末“铭辞”的涵义,具有重要意义,即“癹匈虐,钆海外,夐其邈,亘地界,封神丘,建陆碣”这一段话,其核心旨意,在于这“陆碣”二字。那么这个“陆碣”指的是什么呢?这就是镌刻着“汉山”二字的“神丘”燕然山,窦宪是用这个天然的“碣石”,以示汉、匈疆域的分界点。

前此我在《燕然山上的新发现》一文中已经指出,这“汉山”二字告诉我们,窦宪在这里“封山刊石”,实际上也就等于是在既有事实的基础上,进一步确认了汉、匈双方之间的实际控制线——大漠。

在这一认识的背景下,我们也就能够理解,在“封神丘,建陆碣”之前铺叙的“癹匈虐,钆海外,夐其邈,亘地界”那几句话,是讲窦宪此番率师北征,业已踏平(“癹”)匈奴,将其远远地(“夐其邈”)驱赶到“海外”,从而拓展了大汉的疆界。——这正是窦宪得以“封神丘,建陆碣”的前提。而这样一来,就可以“熙帝载,振万世”,也就是让皇汉帝业兴盛发达,且高枕无忧,垂之永久,传之万世。

然而,历史,真的会是这样么?关于这一疑问的答案,我在《发现燕然山铭》一书中已经做过详细的说明。

最后需要说明的是,《燕然山铭》刻石的文字内容,虽然可以对传世文本做出很多订正,特别是对研究古代文本的历史衍变问题具有非常重要的价值,但对我们研治窦宪北征之役最具有实质性意义的,还是我在《发现燕然山铭》中指出的在“隃涿邪”句前衍生的那个“遂”字。除此之外,恐怕就是这“陆碣”二字了。因为“陆碣”比传世文献中的“隆嵑”更能清楚体现其“陆地之界石”的涵义,这与窦宪北征之役的作战目标和这场战争在疆域领土意义上的效用是直接相关的。从更广泛的意义上讲,“陆碣”这两个字,对认识中国古代文化还另有特别重要的意义,不过这是一个很长很长的故事,需要另行撰文,做出专门的探讨。至于这篇刻石铭文与传世文本的其他文字差异,就狭义的历史研究而言,并没有太大实质性价值;至少并不影响此前我对这篇铭文所做的解读。

2020年2月1日记

在《发现燕然山铭》这本书中,我向读者清楚讲到,当时“对《燕然山铭》的辨识和解读,是在条件很不充分的情况下所做的初步尝试,自然会存在很多的瑕疵和遗憾。但我相信,这样的工作,是具有积极意义的。这是因为即使条件再充分,人们对历史事物和历史问题的认识,也只能是一个渐进的过程。”现在,有了新的拓本,具备了更好的条件,就能够对这篇铭文做出更好的复原了。

所谓“更好的条件”,主要包括如下三个方面的内容:(1)2019年12月11日,应内蒙古大学齐木德道尔吉教授之邀,我参加了该校举办的“中蒙联合考察燕然山铭成果座谈会”(以下简称“座谈会”)。在这次座谈会上,齐木德道尔吉先生和他领导的团队向与会者以及全社会公布了他们在这一年夏天刚刚捶制的新拓片。(2)这份新的拓本,是齐木德道尔吉先生特邀山东金石专家陈国荣先生为之拓制的。陈国荣先生拓制的这份拓片,最大限度地体现了这一刻石的本来面目,特别是其表面形态,而这些情况,对合理复原铭文的文本,具有重要参考价值。陈国荣先生也出席了这次会议。会议期间,敝人向陈国荣先生问询了这通刻石和石崖的一些具体情状,获得更多重要信息。(3)在我赴内蒙古大学参加会议之前,北京大学考古系的董珊先生,给我看了一份其他人士制作的《燕然山铭》的拓本以及这份拓本的照片,还有刻铭崖壁的局部照片。这份拓本,在某些方面,有更好的效果。参据这份拓本和相关照片,可以更加清楚地认识这通刻石的面貌。

上述三项内容中,陈国荣先生捶制的拓本,已经向全社会公布。故本文将附以这一拓本的照片,而董珊先生出示的拓本和拓本照片等,因属于私人捶拓、拍摄的制品(拓本已捐赠给北京大学图书馆),本人无权公开,只好付诸阙如。另外,陈国荣先生捶制的拓本,除了已公布的照片之外,在内蒙古大学,另有高清的电子文本,这次敝人亦未得利用。这对最终的辨识结果,也会有所影响。这一点,希望读者能够了解并予以理解。

另外,在去年12月11日内蒙古大学召集的“座谈会”上,齐木德道尔吉先生所率团队的主要成员高建国先生,向敝人和所有与会专学者出示了他撰写的《蒙古国发现的汉文摩崖及其命名》一文,在会上他也简略地讲述了这篇文章的主旨。这篇文章,主要根据陈国荣先生的新制拓片对《燕然山铭》的文字做了一些辨识和考订,纠正了一些此前敝人依据网上旧拓片做出的错误推断和一些不尽适宜的认识。由于这是一篇未经正式发表的会议交流材料,下面,对高建国先生文中那些与敝人有不同认识的观点,将不予讨论,而对那些敝人认同的识读,则尽量予以说明。

首先需要说明的是,前此,在所见拓本照片极为模糊的情况下,为了利用更多既有材料来帮助我们辨识和复原《燕然山铭》,我辑录出南宋学者刘球《隶韵》残本中录存的铭文文字,用作参考。当时我曾指出:“既然目前并没有强硬的证据能够证明《隶韵》收录的《燕然山铭》文字系出自伪造,那么,我们为什么不先来积极地参考、利用这些文字而非要将其摒弃不看呢?……哪怕最终证明《隶韵》利用的铭文并不可靠,也是首先需要有人提出这一问题,探讨这一问题,才能在大家的积极关注下,有理有据地将其排除在外。由于现存石刻已经阙失很多文字,辨明《隶韵》所收文字可靠与否,这本身就是审定《燕然山铭》文本不可或缺的一个重要环节。”我认为,这是一种积极而又审慎的认识态度,也是一个合理的认识过程。

现在,根据新的、更清晰的拓片,已经有充足的理由判定,《隶韵》所收《燕然山铭》的文字,应属宋人赝造;特别是高建国先生已经指出,《隶韵》中竟收有铭文刻石中并不存在的“缉熙”等字,更足以彻底证实这一点。这样,在审辨刻石铭文时,就可以毋须考虑这一材料。

其他对这篇铭文文字的总体认识,我在去内蒙古大学参加“座谈会”之后,随即就在《中国文物报》上发表了《燕然山上的新发现》一文,谈了自己的一些原则性看法。

在这篇文章中,我讲道:“此前敝人认为,整篇铭文,是由写工按照固定的格式事先整篇书写上石后,再由刻工动手雕凿。根据陈国荣先生介绍的文字刊刻情况,可以进一步确认这一点。只是在刻工上手之际又临时调整重写了部分字行。”

这一认识,是识读整篇铭文的基础,当时的基本认识,至今我也没有变化。但是在仔细审辨新拓本之后,我发现“刻工上手之际又临时调整重写了部分字行”这一说法并不准确,即现在我认为:刻石的工匠是严格按照石壁上写好的字迹镌刻的,并没有临时做过调整。

根据新的拓本,可以进一步确认敝人此前判定的《燕然山铭》文字的整体布局形式,即我在《发现燕然山铭》中所说“这20行铭文的排列,在多数情况下,应是每行15字,这一规律性特征十分重要”。在当时模糊不清的拓本上,判明这一文字排列规律,对结合《后汉书》和《文选》的文本来识读其他那些刻石文字,具有重要意义。不然的话,很多字迹都是无从着眼的。

现在进一步确认这一文字排列规律,同样可以帮助我们更好地认识那些看起来似乎是违逆这一规律的变化(附带说明一下,这样的看法,同内蒙古大学相关学者的初步认识,是有很大出入的。内蒙古大学相关学者的初步认识,可概见于“座谈会”期间内蒙古大学相关陈列的文字说明)。

第一,第1行只有“惟永元元年秋七月”这八个字。此前我曾认为,这是由于此处石面向外侧斜下较多,使得这一行只能书写“惟永元元年秋七月有汉”十字;至刻工上手凿字时石面还出现了崩损,以致在这八个字的下面已无法继续镌刻已经书写上石的“有汉”二字,不得不把这两个字改移到第2行。于是,遂致使第2行的字数由15字增为17字。

现在辨识新拓本的文字,并经陈国荣先生告知铭文石面的具体情形,可知第1行文字较少,并非石面斜下或是刻字时导致石面崩损所致,而是有意为之。这样做,是为礼敬汉室而提行,即刻意将“有汉”二字,置于第2行行首。

与此用意相同,第2行的字数,也由15字这一定例,减为13字。这是为将“圣皇”二字提行,移至第3行的行首,以示对汉和帝刘肇的礼敬。

关于这两行的字数及其成因,高建国先生在“座谈会”期间已经谈到。这是一项很重要的新认识,而这两行具体的文字内容,我将在下文予以说明。

第二,关于第10行的文字。此前我判断这一行较诸其他各行少刻一字,并推测造成这一情况的原因,是这一行的下部石面出现了比较严重的剥落,导致无法正常刻字,所以只好少刻一字。现在根据新拓本,可以认定:这一推断正确无误,符合实际情况。不过空缺一字的地方具体是在哪里,实在难以辨识,倒数第一、第二或第三字处都有可能。目前我比较倾向于是在倒数第二字处,即在“染”、“锷”二字之间。

除了这两点之外,其他具体的文字内容,还需订正或是说明如下。

第3行,据新拓本,作“圣皇翼王室纳大麓维清乃与执金吾”。这一行文字,“翼”字很不清楚,姑且参据《后汉书》和《文选》识别如此。“维清”二字,其句式虽殊罕见,但刻石文字确系如此。上承第2行并下联第3行,可读作“寅亮圣皇,翼王室,纳大麓。维清,乃与执金吾耿秉”云云。这与我原来依据《后汉书》和《文选》推定的文句,差别很大,而且“维清”一句,显得也不够通畅,但经再三辨识,刻石原文,确应大致如此。

文中“维清”二字,应是藉用《诗经·周颂·维清》的篇名,以示誓师出征。这诗只有短短四句,颂曰:“维清缉熙,文王之典。肇禋迄用有成,维周之祯。”毛氏传解读此诗宗旨曰:“奏象舞也。”郑玄笺云:“象舞,象用兵时刺伐之舞。武王制焉。”故班固在铭文中称述这一篇名,即可表述窦宪誓师出征之意。《燕然山铭》篇末“铭辞”中“铄王师,征荒裔”云云的词句,正与此相互呼应。

第4行,据新拓本,作“耿秉述职巡圉治兵于朔方鹰扬之校”。其中“圉”,我原来从《后汉书》等作“御”,而新拓本此字相当清晰,作“圉”字无疑。“圉”字在此乃作“边陲”义解,同班固《车骑将军窦北征颂》中“(窦宪)亲率戎士,巡抚疆域”的文句也更加契合。又“于”字原从《后汉书》定作“于”,新拓本此字较为清晰,据改。还有新拓本中“治”字字形也大体可以辨识,知《后汉书》作“理”字确系唐人避高宗李治名讳所改无疑。

第6行,据新拓本可知,敝人原读作“桓西戎氐羌侯王君长之羣骁骑三万”,大体无误,特别是“骁骑三万”的“三”字,字形十分清楚,可断定六臣注本和胡刻本《文选》作“十”字确误。

第7行,核诸新拓本部分较旧本清晰的字形,可知敝人原读作“元戎轻武长毂四分雷辎蔽路万有三”也大体无误。其中“雷辎”二字,旧拓本字迹不清,其中“雷”字,《后汉书》作“云”,我依从《文选》定作“雷”。今核以新拓本,“雷辎”这两个字都很清晰,证明前此敝人所做推断符合实际情况。

第8行,敝人此前旧释,读为“千余乘勒以八阵莅以威神玄甲耀日”,其中“莅”字,旧拓本模糊不清,系以其较为质而近古,姑且推定。今检核新拓本,系清楚镌作“位”字,乃以“位”通“莅”或“莅”、“莅”诸字。

第9行,据新拓本,知敝人原释读作“朱旗绛天遂凌高阙下鸡鹿经碛卤绝”,大体无误。其中“凌”、“鹿”二字,旧拓本都不清楚,我也都做过具体辨析。今检视这两个字在新拓本虽然还不是十分清晰,但审其残划,释作“凌”、“鹿”是比较合理的。

第10行,这一行文字,过去我释读为“大漠斩温禺以衅鼓血尸逐以染 锷”,核诸新拓本,可知大体无误。空缺处的处理缘由,前面已经讲过。

(2)“萧条”的“萧”字,据新拓本,似镌作“涤”形,故姑且改为“涤”字;“条”字似镌作“平”形,故姑且改为“平”字。这一行,新拓本虽然模糊不清,但比旧拓本能多看出一些点划笔道,而且这些笔划的痕迹显示,刻石文字同《后汉书》和《文选》可能并不完全吻合,而且存疑的问题好像有很多,不过目前既无法辨识,我也没有找到解决的途径,只好姑且如此。

第12行,前此我读作“无遗寇于是域灭区殚反斾而还考传”,核以新拓本,除了仍旧看不清的字,其中颇费斟酌的,是“区殚”的“殚”字。此字《后汉书》作“单”,我是依从《文选》,拟作“殚”字。但现在审看新拓本,似为“落”字,高建国先生也是这样判读。今暂且依从高氏的看法,改为“落”,即将其释作败亡之义。又“反斾”的“斾”字,据新拓本,乃书作“旆”形,今据改。

第13行,敝人原读作“验图穷览其山川隃涿邪跨安侯乘燕”,核验新拓本,除“跨”似镌作“进”形外(高建国先生已经指出这一点),知大体无误。现在姑且改“跨安侯”为“进安侯”。

特别需要说明的是,我在《发现燕然山铭》中曾着重指出并做了很具体的论述,即谓对这一行文字的判读,重要的是去除了《后汉书》和《文选》这些传世文本在“隃涿邪”之前衍生的那一个“遂”字。这一点,对准确理解窦宪北征的行程具有特别重要的意义。按照我的认识,这也是发现《燕然山铭》刻石对历史研究意义最大的地方。现在审看新的拓本,可以更进一步确认此一“遂”字必属衍文无疑。

第14行,覆核新拓本的文字,知原来我所释读的“然蹑冒顿之逗略焚老上之龙庭将上”,其“蹑”字,应正作“污”;其余文字,仍大体无误。“将上”的“将”字,《后汉书》原阙而《文选》存之。今核对新拓本,此字清晰可识,可证前此所做释读无误。

第15行,比对新拓本,知敝人旧读为“以摅高文之宿愤光祖宗之玄灵下以”,释文大体无误。

第16行,据新拓本,敝人旧读作“安固后嗣恢拓畺㝢震大汉之天声兹”,大体无误。其中“畺㝢”的“㝢”,旧拓本不是十分清楚。今审看新拓本,知此字虽略去“禹”字上部那一撇划,但仍未书作“寓”形。盖“禹”字上部从“厶”,“禺”字上部从“甶”,故此字还是以“㝢”为宜。

第17行,敝人原读作“所谓壹劳而久逸暂费而永宁者也乃”,今核以新拓本,知旧读大致无误。其中“壹”字、“宁”字和“者”字,旧拓本都不是十分清楚,而新拓本明晰无疑。“所”字原本模糊,今新拓本也颇难以辨识,惟字形更近似于“所”字而与“可”字相差较多。

第18行,据新拓本,旧读作“遂封山刊石昭铭上德其辞曰”,大体无误。唯“辞”字书作“辞”形(高建国先生业已指出这一点),且右侧的“辛”字下部系迭书三横划。但这只是异体字形的问题,与用字用词无关。

第20行,过去我将其读作“亘地界封神丘建隆嵑熙帝载振万世”,今审看新拓本,知“隆嵑”当书作“陆碣”。

“陆碣”这一判读,对理解篇末“铭辞”的涵义,具有重要意义,即“癹匈虐,钆海外,夐其邈,亘地界,封神丘,建陆碣”这一段话,其核心旨意,在于这“陆碣”二字。那么这个“陆碣”指的是什么呢?这就是镌刻着“汉山”二字的“神丘”燕然山,窦宪是用这个天然的“碣石”,以示汉、匈疆域的分界点。

前此我在《燕然山上的新发现》一文中已经指出,这“汉山”二字告诉我们,窦宪在这里“封山刊石”,实际上也就等于是在既有事实的基础上,进一步确认了汉、匈双方之间的实际控制线——大漠。

在这一认识的背景下,我们也就能够理解,在“封神丘,建陆碣”之前铺叙的“癹匈虐,钆海外,夐其邈,亘地界”那几句话,是讲窦宪此番率师北征,业已踏平(“癹”)匈奴,将其远远地(“夐其邈”)驱赶到“海外”,从而拓展了大汉的疆界。——这正是窦宪得以“封神丘,建陆碣”的前提。而这样一来,就可以“熙帝载,振万世”,也就是让皇汉帝业兴盛发达,且高枕无忧,垂之永久,传之万世。

然而,历史,真的会是这样么?关于这一疑问的答案,我在《发现燕然山铭》一书中已经做过详细的说明。

最后需要说明的是,《燕然山铭》刻石的文字内容,虽然可以对传世文本做出很多订正,特别是对研究古代文本的历史衍变问题具有非常重要的价值,但对我们研治窦宪北征之役最具有实质性意义的,还是我在《发现燕然山铭》中指出的在“隃涿邪”句前衍生的那个“遂”字。除此之外,恐怕就是这“陆碣”二字了。因为“陆碣”比传世文献中的“隆嵑”更能清楚体现其“陆地之界石”的涵义,这与窦宪北征之役的作战目标和这场战争在疆域领土意义上的效用是直接相关的。从更广泛的意义上讲,“陆碣”这两个字,对认识中国古代文化还另有特别重要的意义,不过这是一个很长很长的故事,需要另行撰文,做出专门的探讨。至于这篇刻石铭文与传世文本的其他文字差异,就狭义的历史研究而言,并没有太大实质性价值;至少并不影响此前我对这篇铭文所做的解读。

2020年2月1日记

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073