不久前,我们围绕上海开埠之后城市发生的种种变化做过一期回顾,事实上,都市化带来的变化不仅发生在上海口岸,与上海水网勾连的江南地区亦经历巨大冲击:江南市镇生产的生丝、丝绸,棉布等货物不再辗转自广州而是就近从上海出口,行销海外,进一步刺激了江南市镇的早期工业化,位于苏州吴江的丝绸市镇盛泽就是一例。

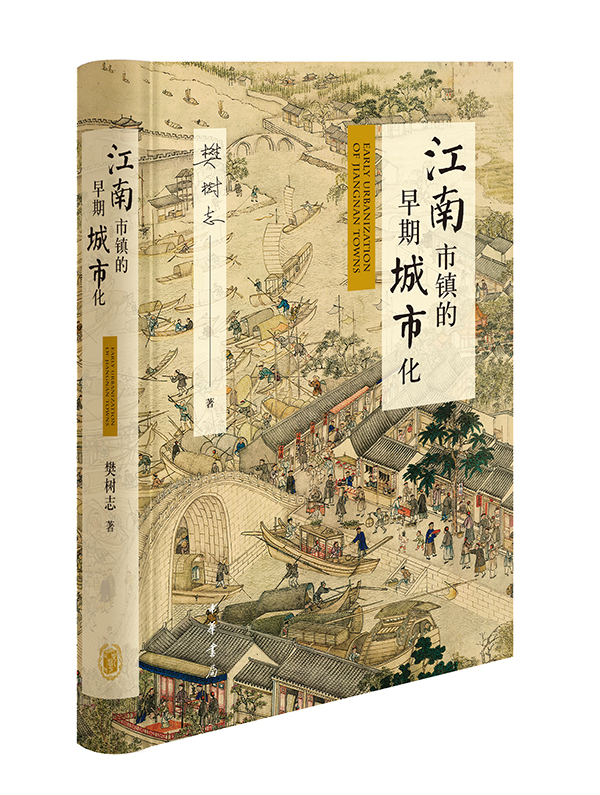

盛泽在明初还仅仅只有五六十家居民,成化年间“居民附集,商贾渐通”,嘉靖年间“渐成市”。“门千户万疑无路,机杼声声入耳酣”,上海开埠之后,盛泽丝绸开始经由上海洋行输出。樊树志在《江南市镇的早期城市化》中写道,盛泽自晚明逐渐崛起为丝绸集散中心,其根本动力在于深厚而广阔的蚕桑丝织业,随着国内外对优质生丝与丝织品的需求日益强烈,盛泽与邻近市镇所构成的市镇网络获得了持续的发展。

与受到国际贸易环境影响走向衰落的丝业市镇相比,绸业市镇盛泽受到影响较小,保持了较长时间的繁荣。近年来盛泽致力于推动丝绸纺织产业加快转型升级,打造世界级高端纺织产业集群,呈现着持续旺盛的生命力。

本期回顾,我们邀请了上海交通大学人文学院博士研究生卞楷文,他将结合自己近期实地走访盛泽的见闻回顾其崛起的历史,并与我们一同思考:在新型城镇化持续推进的今天,昔日“江南市镇”该如何定位自己才能获得长足的发展。

(本期主持:陈虹静雯)

近期回顾

盛泽:江南市镇的今与昔

乌镇的粉墙黛瓦、周庄的双桥烟雨,大概构成了大多数国人对江南市镇的基本认知。仿佛小桥流水,摇橹行船,为江南所特有,以至于中国各地有类似风景者,多自称“小江南”。我出生在一个苏北水乡——兴化,直到上世纪九十年代,出行仍然主要依靠轮船而非陆地交通工具。这个县城东、西、北三条大街沿市河分布,市河呈现人字形,两条市河的交汇处有八字桥,即是一县的最核心位置。市河上桥梁密布,桥上桥堍均有桥神香火。若干年后,当我闯入上海西南的金泽时,对学者们称奇的桥梁博物馆,不以为异。

如果说小桥流水并非江南所特有,那么江南的市镇和苏北或者其他地方的市镇有根本区别吗?如果有,是什么呢?以苏北来说,除沿大运河地区外,大部分市镇的兴起与盐业息息相关。明清时期的两淮盐场,是中国最大的盐场,盐税可以占到全国盐税的一半。盐业为国家垄断,明清两代获得盐业特许经营资格的早期是晋商,后来是徽商,徽商所聚集的贸易地点,往往就成为市镇,故有“无徽不成镇”之说。在这些盐业市镇当中点缀着一些米业市镇,比如我长大的县城。总的来说,苏北市镇的贸易体系相对单一,且高度依赖国家。晚清以降,两淮盐业衰歇,众多市镇迅速丧失活力。江南则并非如此。

樊树志先生的《江南市镇的早期城市化》为我们揭示了这样一幅图景:明中叶以降,在江南密布的水网中,涌现出一个个专业市镇。它们或以丝绸业见长,或以棉布业闻名,在大机器生产之前就开始了乡村的早期工业化。这些市镇生产的商品,成为中国内部长程贸易的关键内容,也是中国与世界形成白银交换的重要货物。在这幅图景中,国家依然在场,但市场发挥了更多作用,而且民众个体的经济理性相对没有被压抑。

今天苏北的镇级经济不复旧日萧条光景。比起苏北市镇发展的断裂,在江南,我们看到的更多是一种延续性。樊先生在该书后记中回顾了此书三十余年来增删三次的过程,特别提到“再现市镇的经历,对于缓解大城市人口过于集中的种种弊端,或许不无启迪意义”。此言相当有见地。不过,其随后感叹“如今成为旅游景点的江南市镇,小桥流水人家的美景令人赞叹,遗憾的是城市化气象早已荡然无存”。我倒是没有樊先生这样的担忧。

今天旅游业较为发达的市镇,如水路便利的同里、周庄,曾在近代陆路交通发展后一度没落。因此,当上世纪末旅游开发大潮来到时,它们选择积极拥抱,并成功转型为旅游市镇。但也有部分经济一直发达的市镇,并不特别留心旅游业,比如盛泽镇。

盛泽不是没有旅游开发的打算。大约十年前,盛泽做过一次旅游开发的规划,还组织编写了一本《盛泽镇旅游发展规划(2012-2030)》,计划以现存的蚕神庙为中心,打造旅游景区,改变旧镇“脏乱差”的面貌。当我2021年第一次踏足盛泽,发现规划大约在新区落地,旧镇则毫无完成度。

不过,这种新城旧镇相互交融的局面,反而是江南市镇延续性生长的一种表现。今日盛泽,大致可以以盛溪河为界划分新城旧镇,西部为新城,东部为旧镇。从旧镇的东方广场,拐入盐店弄,转往斜桥街,街沿市河向东延伸,抬头突见济东会馆。济东会馆,为清代济南绸商所建,门楼依然,内中已被辟为盛泽镇图书馆。清代有不少山东商人在盛泽做生意,济宁商人就曾建金龙四大王庙作为他们的会馆,原址在今镇中目澜洲公园内。人群与信仰,在商业贸易中流动,某一碎片留存至今,足够引人遐想。

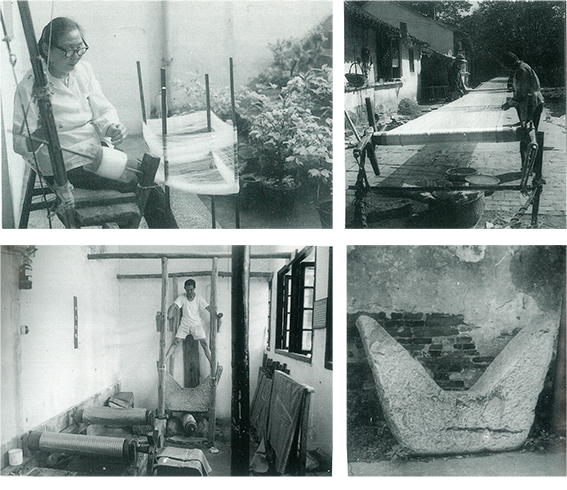

再东则至先蚕祠,在清代镇志《盛湖志》的地图中,先蚕祠前有一片水域,名曰白漾,今已填平成马路与工厂。先蚕祠是全国现存唯二的蚕神祠。据说还有一个在颐和园,然而恐怕失却祭祀功能的祠庙也只是建筑遗存罢了。步入先蚕祠,香火依然,先前用于踹染的元宝石点缀花圃。两楹碑廊,一面是旧碑,一面是新刻古人对盛泽的题咏,透过这些碑刻,我们可以看到一个商贾往来、纠纷不断的世界。这个世界并不完美,但比起题咏所呈现的世界,更加真实立体。

要说真实,还得步出先蚕祠,沿着旧市河进入到旧镇的核心区。在古地图中,市河以西是西肠圩,以东是东肠圩。不同于开发为景区的市镇,这里沿河的房屋高低不齐,偶尔夹杂着绿荫,忽然又来了一段雨廊。河中并无游船,甚至也无行舟,碧水悠悠,一些排污管在河堤中露头,古桥与燃气管道并立。行至西肠圩的中部,视野开阔起来,弄堂宽阔的水泥地面,暗示着此处曾经是小浜头的历史。弄堂两侧的屋子外,店家摆上小桌,桌上堆满了各式家纺。

这一幕可谓是盛泽历史的缩影。诚然,当下盛泽经济的发达主要不是依靠这些作坊式的生产与销售,未经整饬的河浜与风景优美无缘,甚至可以说是“脏乱差”。可是,回顾明清乃至于上世纪八十年代的市镇经济,从来都是在不起眼的泥地里、在未曾被现代主流经济学肯定的散工制中,逐步形成规模的。即使是今天,在盛泽,在义乌,在若干江浙的乡镇中,一些看似不起眼的以家庭为单位的作坊,往往有着覆盖国内甚至远达国际的贸易网络。

所谓经济全球化,就是这样在地地展开。正如提及江南我们会习惯性地想起“小桥流水”,提到全球化我们想到的往往也是各种“精英话语”,而对在地践行全球化的普通人有所忽视。历史书写中也有提倡全球史的倾向,可是正如有的学者所批评的那样,全球史的书写,往往由于要反对西方殖民者的叙事,而落入到第三世界精英的想象叙事中。精英们更加低估的是在地者的理性程度,对于盛泽的民众来说,虽然他们对各种变化的解释可能停留于“想把日子过好”上,但不代表他们对政策和周遭环境的理解能力弱于宣扬全球化的知识精英们,现实证明,情况往往相反。

行文至此,不妨回到本文最初的问题,明清江南市镇和其他地方的市镇到底有何不同呢?或许在盛泽,在江南,我们可以看到海通以前中国的影子。这个影子,可以是学者口中的劳动分工加市场扩大导致经济增长的“斯密型增长”,可以是碑刻中对“四方商贾,云集辐辏”的夸耀,也可以是苏州踹匠的罢工抗议。这个影子如此真实,有时候行走在上海郊区,会觉得今天的上海,似乎像是若干江南市镇的联合体。

(文/卞楷文 上海交通大学人文学院博士研究生,研究兴趣为明清社会文化史,较为留心江浙一带的地方文史 ;图片提供/黄飞立 《江南市镇的早期城市化》责任编辑)

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073