当前位置 > 媒体报道详细页

汉武帝“不经济”?唐太宗是“中材”?吕思勉如何评说古代帝王

评论内容:

读吕思勉先生的《秦汉史》,有一段写汉成帝喜欢赵飞燕姐妹的事,说成帝“欲立赵倢伃,大后嫌其所出微,难之。……立后所出卑微,自今日观之,诚无甚关系。然在当时,固举国以为不可,悍然违众而行之,可谓与习俗大背。人之能不顾习俗者,非大知勇,则愚无知,或沉溺不能自振者耳,所谓材能不及中庸也。故知历代帝王,多今所谓水平线以下之人矣。”成帝是纨绔天子,说他“材能不及中庸”,还是比较客气的评语;又说“历代帝王,多今所谓水平线以下之人”。这个“多”字,究竟包括了哪些古代的帝王?今天我们赞誉有加的秦皇汉武、唐太宗之流,是不是也处于“水平线以下”?我们不妨来看看吕先生对这几位帝王是如何评论的。

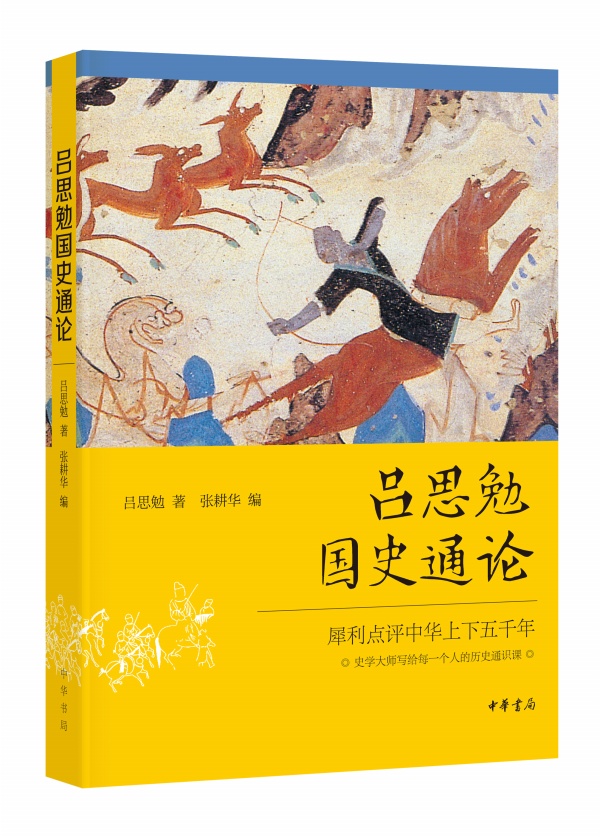

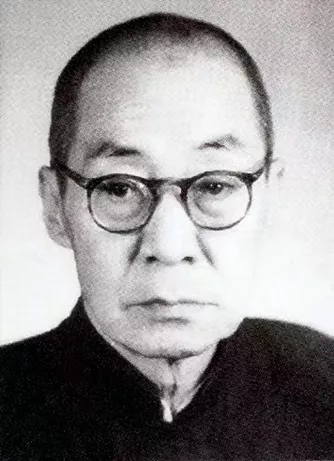

吕思勉先生(1884—1957)

吕先生对秦始皇的评价,较之于其他的古代帝王应该不算太低。他说秦始皇的政治“实在是抱有一种伟大的理想”,但“政治是不能专凭理想,而要顾及实际的情形的,即不论实际的情形能行与否,亦还要顾到行之之手腕。”秦始皇所行的措置:废封建,置郡县,统一度量衡等,原是时代的要求;收天下兵器铸铜人,“后人都笑他的愚,然而这事也不过和现在‘禁止军火入口’‘不准私藏军械’一样,无甚可笑”;惟“去谥法,不许‘子议父,臣议君’,才真是绝对的专制。焚书这件事,不但剥夺人家议论的权利,并且要剥夺人家议论的智识。秦始皇和李斯所做的事,大概是‘变古’的,独有这件事是‘复古’的。他们脑筋里,还全是西周以前‘学术官守,合而为一’的旧思想,务求做到那‘政学一致’的地步。人人都要议论,而且都有学问去发议论,实在是看不惯的。坑儒的事情,虽然是方士引起来,然而他坐诸生的罪名,是‘惑乱黔首’,正和焚书是一样的思想。这两件事,都是‘无道’到极点的。”

秦的历史太短(统一后仅十五年而亡)。如果秦的历史还能延续,秦始皇的做法或也会有所变化。吕先生说:“秦始皇坑儒时,曾言:‘吾前收天下书不中用者尽去之,悉召文学方术之士甚众,欲以兴太平,方士欲练以求奇药。’(见《史记·始皇本纪》)兴太平,即指改正朔兴起教化言,是始皇固尝有意于此矣。特未及行耳。当时致力镇压诸侯之遗,北逐匈奴,筑长城,南略定南越,置郡,迄无闲暇。苟天假以年,或有兴太平之举,亦未可知。”对于史籍上的这几句记载,他还专门做过解读。他说:“‘欲以兴太平’一句,当夺‘文学’两字。文学便是当时的儒家。可知始皇并非不用儒者,所以要用儒者,就是因为当时的天下非更化不可,要更化非改制度不可,而改制度之事,惟有儒家最为擅长。所以假使秦始皇享国长久,海内更无其他问题,他一定能有一番改革—建设—改革。秦皇、汉武正是一流人。”

至于秦的统一,吕先生说:统一自然是有利的事。此前的“分争,固然不好,后来虽勉强统一,而其联结的办法,还不是最好的”。“政治上之统一,固属有利,然各国内部,前此经济上之规制,逐渐破坏,而无新规制以代之,遂成为无秩序无组织之局矣。”所以他说秦是“帝政成功,君政废坠”。“从社会组织上看,则因前此良好的制度逐渐废坠;人和人相互之间的善意逐渐消失;而至于酿成病态。”“帝政成功,君政废坠”八个字,道出了秦史前后的大变化,这在秦史研究中,还未见有学者持这样的评说。

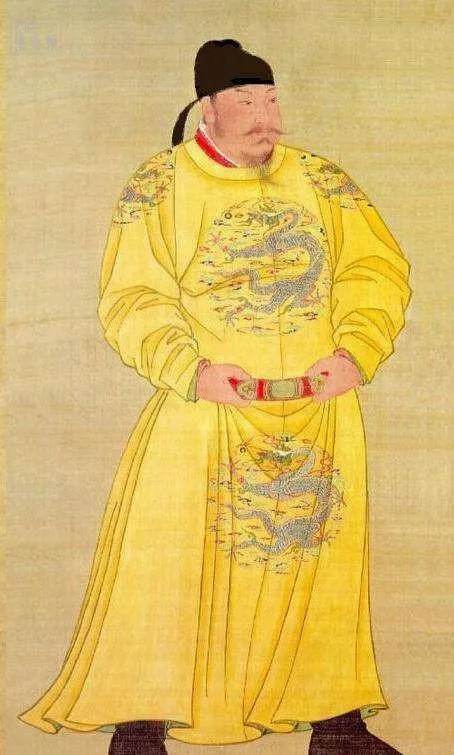

吕先生对汉武帝的评价确实不高。他说:“汉武帝这个人……太‘不经济’。他所做的事情,譬如‘事四夷’‘开漕渠’‘徙贫民’,原也是做得的事。然而应当花一个钱的事,他做起来总得花到十个八个。而且绝不考察事情的先后缓急,按照财政情形次第举办。无论什么事情,总是想着就办,到钱不够了,却再想法子,所以弄得左支右绌。至于‘封禅’‘巡守’‘营宫室’‘求神仙’,就本是昏愦的事情。……文景以前,七十年的畜积,到此就扫地以尽,而且把社会上的经济,弄得扰乱异常。这都是汉武帝一个人的罪业。然而还有崇拜他的人。不过是迷信他的武功。我说:国家的武功,是国力扩张自然的结果,并非一二人所能为。以武帝时候中国的国力,傥使真得一个英明的君主,还不知道扩充到什么地步呢?‘汉武式’的用兵,是实在无足崇拜的。”

汉武帝画像

关于汉通西域,吕先生认为长远地看还是有意义的。他说:“西域之地,设或为游牧民族所据,亦将成为中国之患,汉通西域之后,对于天山南北路,就有相当的防备,后来匈奴败亡后,未能侵入,这也未始非中国之福。所以汉通西域,不是没有益处的。但这只是史事自然的推迁,并非当时所能豫烛。”论事之起因,则武帝“知西域的广大,以为招致了他们来朝贡,实为自古所未有,于是动于侈心,要想招致西域各国。”此也可见吕先生评史的原则:既不因武帝之“侈心”而抹杀史事自然推迁的结果,也不因史事推迁的结果而连带着去为武帝之“侈心”辩护。动机与后果,实在是历史评论中不易把握好的一对关系。

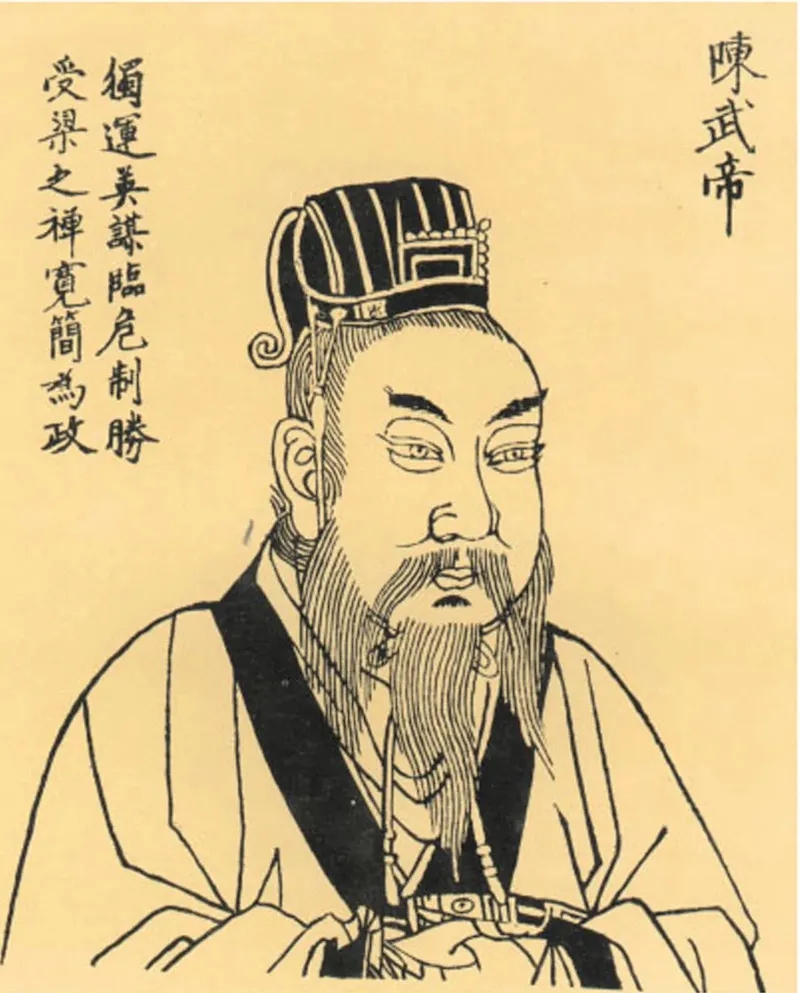

在吕先生的眼里,唐太宗也只算是个“中材”。他说:“汉、唐并称中国盛世。贞观、永徽之治,论者以比汉之文、景,武功尤远过之;然非其时之君臣,实有过人之才智也。唐太宗不过中材。”其“定四夷,多不甚烦兵力,惟于高丽,则仍蹈隋炀帝之覆辙。可见时势所限,虽英杰无如之何。然亦可见太宗之武功多徼天幸,非其材武之过人也。”至于“唐朝的武功,其成就,自较汉朝为尤大。……若论军事上的实力,则唐朝何能和汉朝比?汉朝对外的征讨,十之八九是发本国兵出去打的,唐朝则多是以夷制夷。”“唐代武功,为今人所艳称,然昔人多惜其黩武而自敝。”其“事外之劳费无谓,盖莫西域若,而自太宗已来,皆明知其然而不能自克。”“高宗、武后之世,国威之陵替,实缘其兵力之式微,观魏元忠、陈子昂之论可知。……唐本无迫切之外患,而开边不已,高宗已后,国力日衰,而终不肯有所弃。”

唐太宗画像

史书中写贞观之治,多引《旧唐书·本纪》《新唐书·食货志》及《魏徵传》中的记载,有所谓“岁断死二十九,几至刑措。米斗三钱。东薄海,南逾岭,户阖不闭,行旅不赍粮,取给于道”的记载。但是《旧唐书·戴胄传》载贞观五年戴氏谏营洛阳宫说:“比见关中、河外,尽置军团,富室强丁,并从戎旅。重以九成(九成宫)作役,余丁向尽。乱离甫尔,户口单弱,一人就役,举家便废。入军者督其戎仗,从役者责其糇粮,尽室经营,多不能济。”同样是记贞观初年的情形,两者所载“相去何其远也?”可见贞观时朝廷刻剥百姓而为史书所不载、不详者甚多,则史书所载之贞观之治,实在颇有言过其实。

在古代的帝王中,吕先生评价较高的,一是后梁的朱温,一是南陈的陈霸先。

梁太祖朱温,吕先生认为前人对他的批评,太偏于他的私德。他说:“梁太祖的私德,是有些缺点的,所以从前的史家,对他的批评,多不大好。然而私德只是私德,社会的情形复杂了,论人的标准,自亦随之而复杂,政治和道德、伦理,岂能并为一谈?就篡弑,也是历代英雄的公罪,岂能偏责一人?老实说:当大局阽危之际,只要能保护国家、抗御外族、拯救人民的,就是有功的政治家。当一个政治家要尽他为国为民的责任,而前代的皇室成为其障碍物时,岂能守小信而忘大义?在唐、五代之际,梁太祖确是能定乱和恤民的。”俗话说“大节不亏,小节可恕”,帝王的“大节”是什么?就梁太祖的时代而言,那就是在时局“阽危之际”,“能够保护国家、抗御外族、拯救人民”,所以吕先生要肯定他是“有功的政治家”。 《梁书》(点校本二十四史修订本)

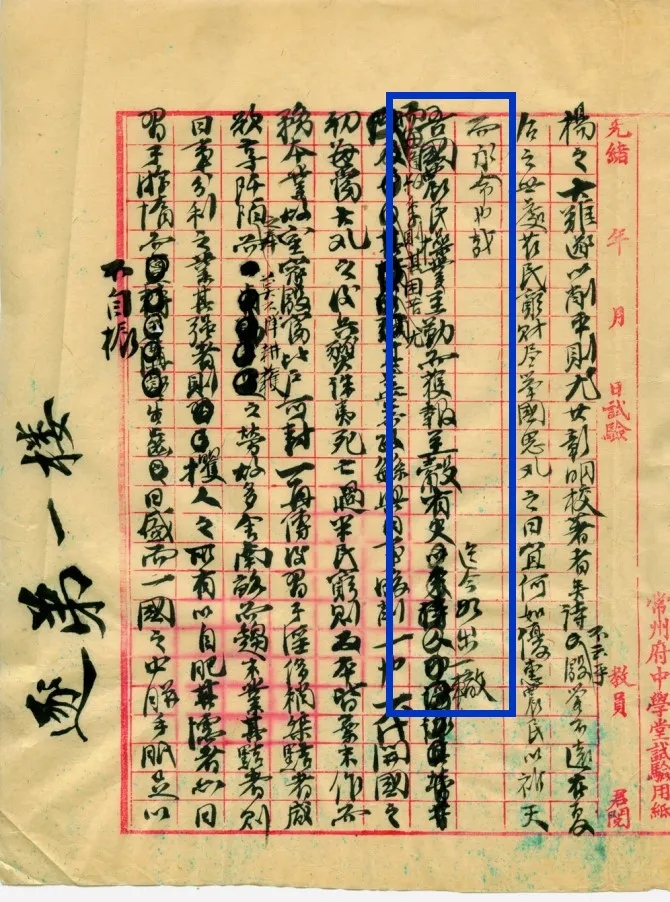

陈霸先所建的南朝,国祚短促(仅维持了三十三年),地域狭小;陈之称帝,也仅三年而已。如此一个毫无存在感的皇帝,吕先生何以称他是古代帝王中的第一等人物呢?这里的理由,实与上文评梁太祖的标准是一致的。陈氏称帝,面临的是一个支离破碎、百废待兴的局面。他起自偏隅,兵力亦很有限,但能外抵入侵(北齐),内息纷争。他的事业“从表面上看来,所成就的,还不如宋武帝之大,然此乃时势为之;论其人格及能力,实在远出宋武帝之上。若非此人,汉族的全为异族所压服,真不待胡元之世了。”他之所以“能建立不世之勋”全在于其“待人的豁达大度。”俘获的降将杜僧明、周文育,不但不加迫害,而且都引用他们。“他的事业的基础,就建立在这个眼光远大、豁达大度上了。……他所以能成此大功,与其说是他战略、战术的卓绝,还不如说是由于他有过人的度量。因此之故,在他手下,就决无所谓派系。只有本来和他敌对,而后来归附他的人,决没有本合他在一起,而分裂出去的人。”陈虽偏安一方,在“当时并无外援可得,南方较之北方,在种种方面,都居于劣势的地位,而能靠自力站定,也是不容易的。”这与陈武帝的“度量”大有关系。吕先生把“度量”当做评论历代帝王的试金石。他说:“旧时的英雄,大抵未尝学问,个人权势意气之争,重于为国为民之念,以致同时并起,资望相等的人物,往往不能兼容,而要互相翦灭,这实在使人才受到一个很大的损失。”

至此,我们可以体会到吕先生评论古代帝王所持的一把标尺,那就是帝王所做的功业,是不是真的是为国为民。他的史论,全是站在民众、国家的立场,以民众的利益为出发来评说历史上的帝王将相。汉武帝、唐太宗正处于历史上最好的年代,他们的功业不可谓不大,但生活在那个时代的普通百姓所享受到的盛世“恩泽”还是太少太少。读吕先生的著述,常能看到他为历史上老百姓的生活艰难而呼吁呐喊——为老百姓说话,替老百姓诉苦。比如,他说汉时的轻徭薄赋,但汉世钱贵,赋税虽轻,而百姓的负担仍重;说宋时税额虽轻,但税目和征收的方法都不佳,国家收入虽少,人民的负担却不见轻。又说“吾国农民操业至勤,而获报至觳,有史迄今,如出一辙。”这就是古人所说的“为生民立言”。换言之,只要老百姓的生活还是艰难,帝王的功业做得再大,也不能获得吕先生的好评。

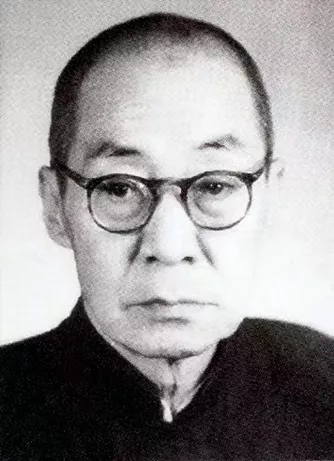

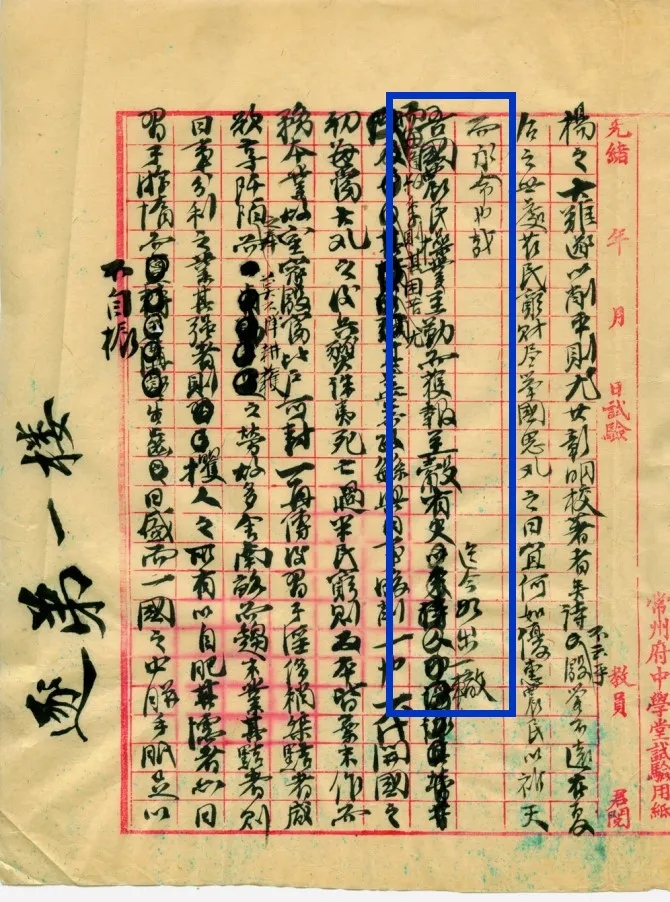

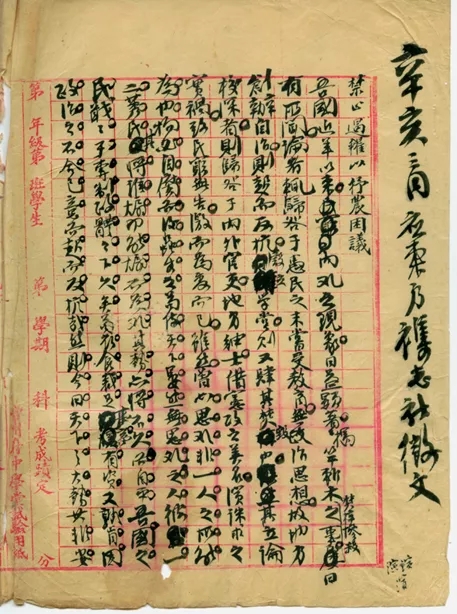

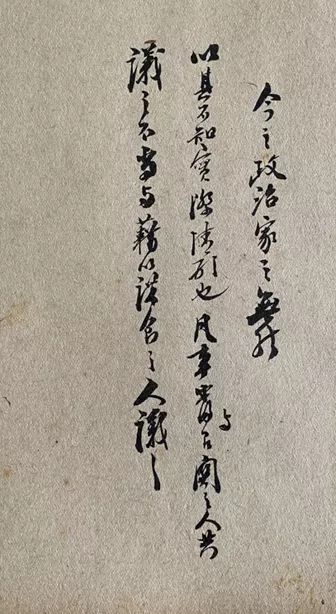

吕思勉先生手迹:《禁止遏籴以杼农困议》—— 吾国农民操业至勤,而获报至觳,有史迄今,如出一辙。 因说“度量”,想到吕先生有一段关于刘备之所以不能成大事与他“心计过工”有关的评论。他说:“关羽这个人,是有些本领的,我们不能因他失败而看轻他。……这件事情(失荆州),如其就事论事,关羽的刚愎而贪功,似应负其全责。如其通观前后,则刘备的急于并吞刘璋,实在是失败的远因。倘使刘备老实一些,竟替刘璋出一把力,北攻张鲁,这是易如反掌可以攻下的。张鲁既下,而马超、韩遂等还未全败,彼此联合,以扰关中,曹操倒难于对付了。刘备心计太工,不肯北攻张鲁,而要反噬刘璋,以至替曹操腾出了平定关中和凉州的时间,而且仍给以削平张鲁的机会。后来虽因曹操方面实力亦不充足,仍能进取汉中,然本可联合凉州诸将共扰关中的,却变做独当大敌。于是不得不令关羽出兵以为牵制,而荆州丧失的祸根,就潜伏于此了。”“所以心计过工,有时也会成为失败的原因的,真个阅历多的人,倒觉得凡事还是少用机谋,依着正义而行的好了。”无奈,心胸狭小、心计过工,实也是古代帝王的通病。

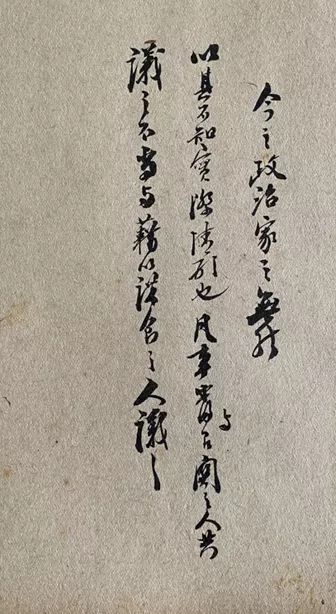

然而,最要紧的是,贵为一国首脑而其智力、能力何以多是在“水平线下”?对此,吕先生在论汉成帝的“愚无知”时,曾做过分析,他说:“人之昏明,视其所习,所习由其所处。历代帝王,多生于深宫之中,长于阿保之手,民之情伪,一物不知,焉得智?”他还有一页读书笔记,专论“政治家之无能”,也是强调“以其不知实际情形也”。他说“凡事当与有关之人共议之,不当与藉以谋食之人议之”。按此行事,自能明白社会的实际情形,虽不必能成“大知勇”,至少不至于“愚无知”。然帝王们往往是“凡事不与有关之人共议之,而与藉以谋食之人议之”,天天被一群“谋食之人”所包围,不知“民之情伪”而处于水平线下,那也是理有固然、事有必至了。

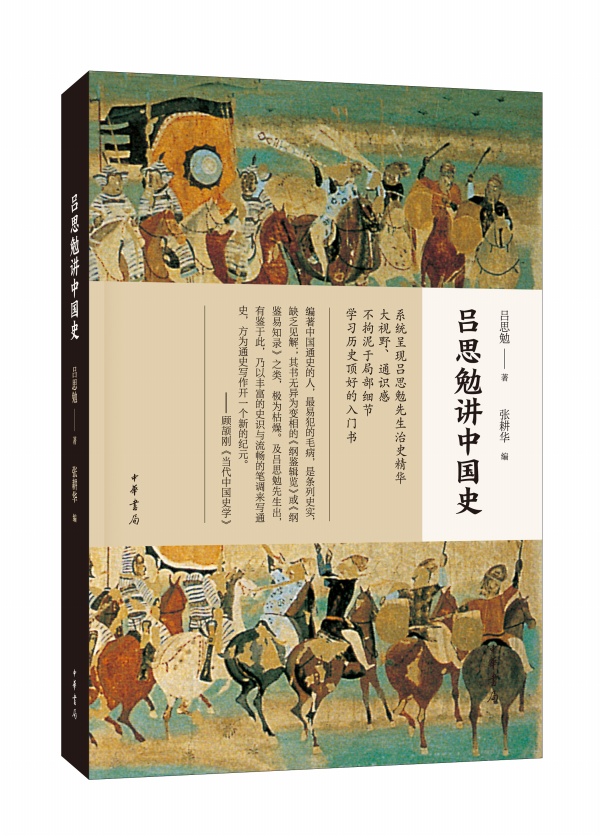

吕思勉先生手迹:政治家之无能——以其不知实际情形也。凡事当与有关之人共议之,不当与藉以谋食之人议之。 吕先生有关历代帝王的评论,都散见于他的通史、断代史以及各种史学著述之中。许多精彩的史论,常因夹杂在平实的叙事之中而被人忽视。我曾系统地把吕先生著述中的一些精彩的史论摘录下来,现都编入了《吕思勉国史通论》和《吕思勉说中国史》,这二本书都是由中华书局刊印出版。上述引用的段落,都可以在这二本书里找到它的原文和原始出处。吕先生的史论“意境孤峭,笔锋犀利”(金松岑先生语),有时还带有一种吕先生特有的幽默感(如上文所引的关于汉成帝的那段评述)。我尤其欣赏一些如同格言、警句、座右铭之类的警拔独到的文字。如“为政之道不能废督责。”“国民而全不知法家之学,各事皆可谈,请勿谈政治。全不知道家之学,各事皆可谈,请勿谈外交。”“治天下不可以有私心。”“学问在空间,不在纸上。”等等。这些精彩的字句,读来毫不吸睛,却值得我们反复吟颂、深长思之。

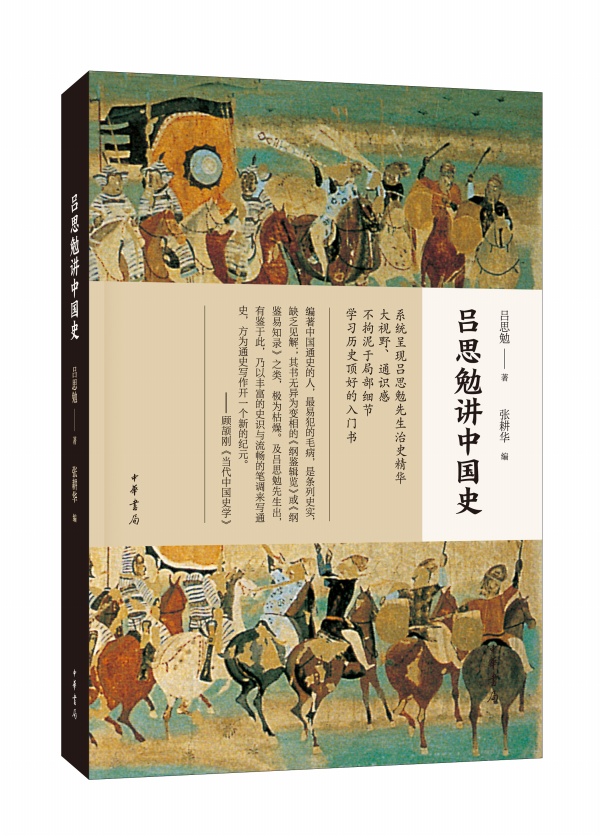

《吕思勉讲中国史》

(本文原载于《燕京书评》,作者:张耕华,华东师范大学大学历史系教授)

《吕思勉国史通论》

陈霸先画像

《吕思勉国史通论》

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073