编者按

刚刚过去的2025年新高考,在语文全国I卷的文言文阅读题里,有一段材料节选自我国汉代成书的古籍《列女传》。关于这部古籍,一般都认为其属于史部传记类古籍,但其实《列女传》应当是一部经学要籍。那么为什么称《列女传》为经学要籍,这其中又有哪些论点值得注意呢?以下是一篇研讨《列女传》是经学要籍的分析文章,现刊布于此,供读者参考。

作为传世古籍中为数不多的汉代典籍,《列女传》一书的重视程度远比不上其他汉代典籍,这一方面是《列女传》作为集中反映传统女性观的古籍在今日不合时宜,另一方面则是《列女传》作为一部不断“发展”的古籍,如非经过宋代前后数次的整理,其原貌早已湮没于不断诞生的“古今列女传”系列著作中。但是,当审看《列女传》的视角从纵向移变为横向时,后人便能“再发现”《列女传》的不能忽视也不可忽视的特殊之处——这便是《列女传》的经学典籍的本质。

说《列女传》为经学要籍,其实是一个较为反直觉的认识,这不仅是因为《列女传》书名的“传”字,更因为《列女传》的内容主体是列女故事,从朴素认知出发,按照四部分类法,《列女传》在史部传记类,非常“名正言顺”。诚然,自《隋书·经籍志》至《四库全书总目》,提及《列女传》皆在史部,《四库全书总目》更将其作为传记类总录之属的第一种。易言之,在四库馆臣眼里,凡是的可以认定为人物群传的著述,其最早的起源应该追溯到《列女传》。就后世的流传而言,四库馆臣所见未必无理,不过,我们认为这种看法只是重其流,而非重其源。而讨论图书性质,如果重其流,势必会遮蔽这一具体图书诞生的历史环境,导致避不可免地带上厚厚的“后见之明”。

具体到《列女传》而言,我们可以选取一个其中故事来对其做一场“文本解剖”,从而透视其为经学书写的本质。本文选取的是卷三《鲁漆室女》:

漆室女者,鲁漆室邑之女也。过时未适人。当穆公时,君老,太子幼。女倚柱而啸,旁人闻之,莫不为之惨者。其邻人妇从之游,谓曰:「何啸之悲也?子欲嫁耶?吾为子求偶。」漆室女曰:「嗟乎!始吾以子为有知,今无识也。吾岂为不嫁不乐而悲哉!吾忧鲁君老,太子幼。」邻妇笑曰:「此乃鲁大夫之忧,妇人何与焉!」漆室女曰:「不然,非子所知也。昔晋客舍吾家,系马园中。马佚驰走,践吾葵,使我终岁不食葵。邻人女奔随人亡,其家倩吾兄行追之。逢霖水出,溺流而死。令吾终身无兄。吾闻河润九里,渐洳三百步。今鲁君老悖,太子少愚,愚伪日起。夫鲁国有患者,君臣父子皆被其辱,祸及众庶,妇人独安所避乎!吾甚忧之。子乃曰妇人无与者,何哉!」邻妇谢曰:「子之所虑,非妾所及。」三年,鲁果乱,齐楚攻之,鲁连有寇。男子战斗,妇人转输不得休息。君子曰:「远矣!漆室女之思也。」诗云:「知我者,谓我心忧,不知我者,谓我何求。」此之谓也。

颂曰:漆室之女,计虑甚妙,维鲁且乱,倚柱而啸,君老嗣幼,愚悖奸生,鲁果扰乱,齐伐其城。

上述这个故事,可以划分为四个部分:第一部分是鲁漆室女的本事,第二部分是“君子曰”,第三部分是“诗云”,第四部分是“颂曰”。就此《鲁漆室女》一章来看,其第一部分本事无疑构成此章的最主要的内容,后面三个部分都是就此内容而发。其中,第二、第四两个部分作为赞、颂,在这一章中与鲁漆室女这一人物是黏合的,脱离第一部分,第二、第四两个部分就会顿时失去地基,变成“空中楼阁”,但与此不同的是第三部分“诗云”。从与鲁漆室女故事的关系紧密度而言,第三部分读来是最疏离的——倘若将第三部分从这一章中删去,对于阅读者而言,是并不影响理解鲁漆室女故事的。但是,重点也恰恰在这里。

《鲁漆室女》一章所引之诗见于《诗经·王风·黍离》,《毛诗序》说:

《黍离》,闵宗周也。周大夫行役,至于宗周,过故宗庙宫室,尽为禾黍。闵周室之颠覆,彷徨不忍去,而作是诗也。

可见《黍离》之诗是为“闵周室之颠覆”而作。在此诗中,作为一叹三咏出现的“知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求”二句是最能体现《黍离》一诗作者的“彷徨不忍”之情的。易言之,《黍离》之诗作为哀怜故宗庙之作,诗人的思想与情感,在“知我者”二句上得到了充分体现。

回到《鲁漆室女》这一章来,在这一章的主体部分,也就是第一部分故事中,鲁国的漆室女对于鲁国弊窦百出的政治现状充满忧虑,担心“鲁国有患”,这种忠爱母国的情感是与《黍离》之诗所陈述的情感相通的,是以鲁漆室女的故事对于理解《黍离》之诗成了一个很好的阶梯与入口。顺此重审看似“疏离”的第三部分,我们能够发现在《鲁漆室女》一章中,这种可有可无的“疏离”,正是第三部分居于这一章核心地位的体现。 易言之,我们不妨说,之所以备列故事,其根本目的是为了阐解《诗经》的语句,是为了阐解《黍离》之诗。

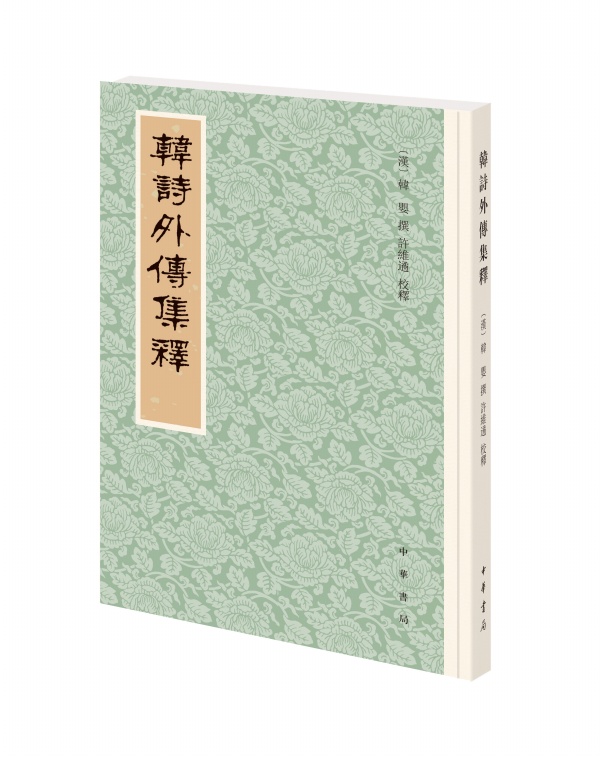

这种解释《诗经》或者说解释经义的模式,在《列女传》中触目皆是,但在今天现存其他汉代古籍中,仅能通过《韩诗外传》一书看到。甚至,在《列女传》卷六《辩通》篇出现的《阿谷处女》章,即见于《韩诗外传》卷一第三个故事。在传统认知中,《韩诗外传》被认为今日仅存的珍贵西汉三家诗说著作。其解释《诗经》的一个通例就是,先举出一个历史故事,而后继之以“诗云……”;“诗云……”在每章中处在主体的地位,而那些丰富的历史故事居于从属地位。而这正是《列女传》八篇各章的结构。从此论之,《列女传》的“传”便不是“史传”、“人物列传”之“传”,是一种史学体裁;而是“诗外传”之“传”,是一种经学体裁。(进一步,我们似可以称“列女传”为“列女故事诗传”。如清代学者将《列女传》所引诗归属于“鲁诗”的判断不错,则我们似乎还可以称呼“列女传”为“列女故事鲁诗外传”,并简称“鲁诗外传”。)

这一点,我们还可以通过对比正史列女传的书写方式看出来。现存最早的正史列女传是范晔《后汉书·列女传》,此传的第一篇为东汉名臣鲍宣的妻子桓少君之传,其文云:

勃海鲍宣妻者,桓氏之女也,字少君。宣尝就少君父学,父奇其清苦,故以女妻之,装送资贿甚盛。宣不悦,谓妻曰:“少君生富骄,习美饰,而吾实贫贱,不敢当礼。”妻曰:“大人以先生修德守约,故使贱妾侍执巾栉。既奉承君子,唯命是从。”宣笑曰:“能如是,是吾志也。”妻乃悉归侍御服饰,更著短布裳,与宣共挽鹿车归乡里。拜姑礼毕,提瓮出汲。修行妇道,乡邦称之。宣哀帝时官至司隶校尉。子永,中兴初为鲁郡太守。永子昱从容问少君曰:“太夫人宁复识挽鹿车时不?”对曰:“先姑有言:存不忘亡,安不忘危。’吾焉敢忘乎!”永、昱已见前传。

在这篇传记中,我们可以看到史家关心是这一女性的姓字、家世、籍贯,是这一女性生平特别是为女、为妻、为母三阶段中的嘉言懿行。显然,正史列女传更注重女性本身,而《列女传》则重视女性故事是否有助于理解经典大义。我们试想,倘若有一女性的故事极其精彩丰富,但是其故事与经典大义无法系联,那么这一女性的故事也是会被排斥在《列女传》之外。

要理解《列女传》这种编写方式,就不能不联系《列女传》的著述动机。据《汉书·楚元王交传》附《刘向传》记载:

向睹俗弥奢淫,而赵、卫之属起微贱,逾礼制。向以为王教由内及外,自近者始。故采取《诗》、《书》所载贤妃贞妇,兴国显家可法则,及孽嬖乱亡者,序次为《列女传》,凡八篇,以戒天子。

可见《列女传》的著述动机在于戒天子以慎后宫之事。易言之,在刘向的动机中,《列女传》的阅读对象为天子。既然奏呈天子,就必须以经书大义熏陶之,汉代大臣奏事,其奏疏中常见其引用《诗》、《书》、《论语》、《传》等,正是当时这种因本经义,高托圣贤的风气的展现。对比《列女传》,正史列女传其作为一种史学传记体裁,其预设的阅读对象已绝非限制于天子,其刻画人物形象,展现人物品德以劝化世风是主要目的,引述《诗》、《书》之类不仅显得累赘,而且与一直以来的传记体裁不合。由此而言,《列女传》一书不能简单视作或者生硬划归史部典籍,自然不是一种“奇谈怪论”。

不过,需要承认的是,《列女传》在图书分类中进入史部非常早,《隋书·经籍志二》有过一个杂传类的分类,此类之中不仅收录了《列女传》,像《海内先贤传》、《会稽先贤传》、《高士传》、《高僧传》、《孝子传》、《忠臣传》、《文士传》等从地域、社会身份、道德、职业等角度辑录的人物群传,乃至《列仙传》、《列异传》、《搜神记》、《幽明录》等谈论神鬼故事的著作也在其列。这种分类方式与从东汉晚期以来的“史学勃兴”的思想史思潮有很大的关系,而且与魏晋以来诸家争著史书所带来的史部典籍大盛的书籍史面貌有极强的关联。在一众史部典籍之中,《列女传》由于其集录列女故事的特色,从而通过被忽视掉其经学本质的方式“进入”杂传,是自然而然的过程。

“《列女传》是一部重要的经学典籍”这一本质,一直到清代提倡“汉学”之后才被学者们重新感受到。清代女学者王照圆在与其丈夫郝懿行成婚之后,积数十年之功,为《列女传》重加校注。在整理过程中,王照圆根据史书中的相关记载,提出《列女传》中的引诗是三家诗中的“鲁诗”。虽然对于这一结论在当时就有学者提出异议,但不可否认的是,经过王照圆的整理、提倡,研究经学、研究《诗经》、研究三家诗的学者再也无法对《列女传》进行忽视了。

值得一提的是,自从王照圆整理《列女传》,撰成《列女传补注》之后,清代研讨《列女传》的学者日益增加,而且出现一种女学者校勘、注解《列女传》的风气。在王照圆之后,女学者梁端撰写了《列女传校注》,萧道管撰写了《列女传集解》,此三书在《列女传》研究中既前后相承,又鼎足而立,共同构筑了清代学术史中的一道奇景。

《列女传》成书于汉代,该书以汉代经书《韩诗外传》式的体裁备录列女故事而说解经义,是为数不多的“诗外传”之书,在经学研究乃至诗经研究中是十分基础且重要的一部典籍。《列女传》旧有曹大家等三家古注,俱亡佚不传,至清代女学者王照圆,始勾稽三家,间下己意,撰成《列女传补注》一书,成为清代研读《列女传》的首选,同时也开辟、引领了清代研治《列女传》的风气。本次整理《列女传补注》,在郝氏遗书本的基础上,通校龙溪精舍丛书本、丛书集成本,是正文字,编撰索引,以期为读者提供一个文字精准、极便使用的整理本。

虞思徵,复旦大学文学博士。现为东华大学人文学院副教授。中国训诂学会会员。主要从事古典文献学、中国古代文学及汉语言文字学方面的研究,整理出版《汉学商兑》《列女传补注》《愚庵小集》等。

一、基本:《列女传》是以《韩诗外传》形式编撰一部“诗外传”体裁的列女故事集,其既为经部的基本典籍,也为女性史研究的基本典籍,对于当代人研读文史具有不可替代的参考作用。《列女传补注》是清代女学者王照圆对《列女传》一书的整理之作,在《列女传》诸多版本中具有重要地位。

二、精善:本次出版《列女传补注》,通校众本,文字精准,坚实可靠。

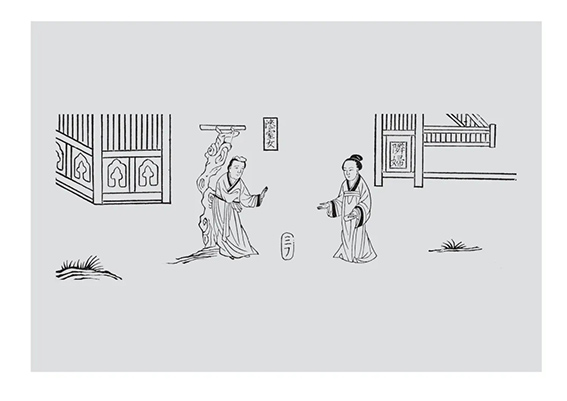

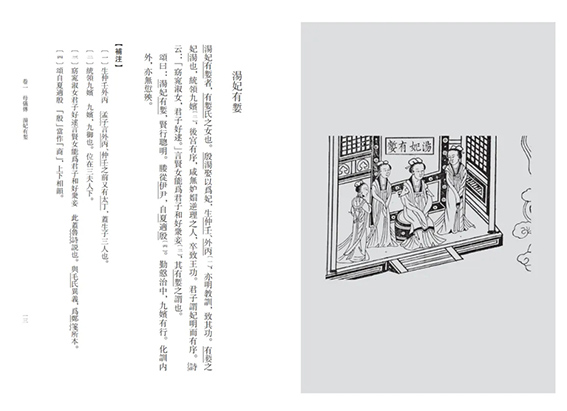

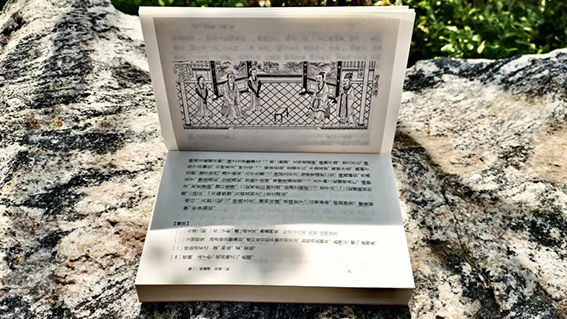

三、美观:本次出版《列女传补注》,书中的搭配覆宋传刻晋顾恺之列女传图,使列女故事有图片可以对照。左文右图,古意盎然。

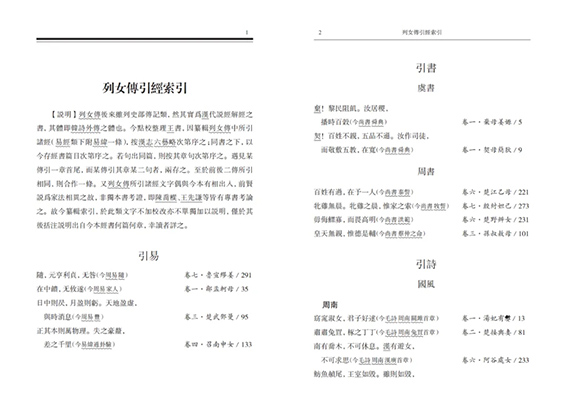

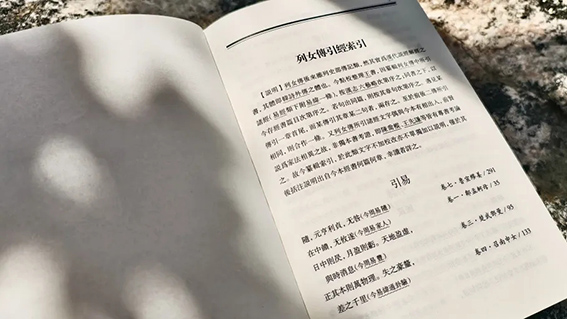

四、便用:本次出版《列女传补注》,书后有精心编制的《列女传引经索引》,不仅体现《列女传》一书的经学性质,而且便于读者检用。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073