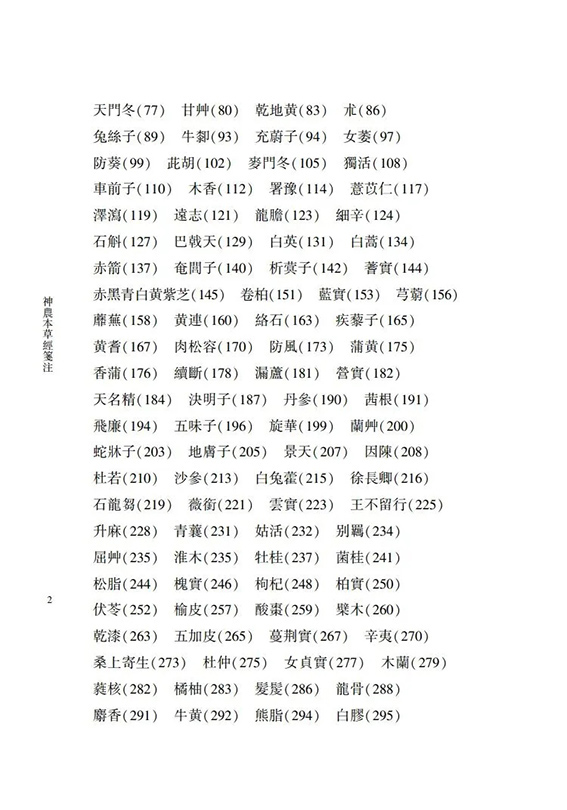

近期喜读王家葵先生本草文献典籍研究的又一力作《神农本草经笺注》(以下简称《笺注》)。与以往《神农本草经》辑注本相比,该书在文献考据的基础上,增补了大量科学考证的内容,从多个视角展现了《神农本草经》丰富的内容与思想。《笺注》主体内容包括《神农本草经》正文、笺疏与注释三个部分,笺疏以本草名实的辨析为重点,注释则以校勘与疑难字词的解释为核心。全书旁征博引,多有创见,是研读《神农本草经》不可或缺的重要注本。对中药研究、中医临床、古代文献研究、科技史研究、中国思想史研究、道教研究、民俗研究等领域的学者来说,同样是一部必备的典籍与工具书。

作者在药理学、中药材品种考证、本草文献研究、道教研究(上清派)等领域深耕二十余年,研究视野开阔,敢于质疑,学术积淀深厚,成果丰硕;对中国历代主流本草文献熟稔于心,已出版多部中国古代本草研究专著,包括《〈神农本草经〉研究》(2001)、《本草纲目图考》(2018)、《本草文献十八讲》(2020)、《证类本草》(中医古籍名家点评丛书,2021)、《本草经集注(辑复本)》(2023)、《证类本草笺释》(2024)等。其中《〈神农本草经〉研究》可视为《笺注》的“前传”,该书大量研究结论为《笺注》所采纳。同时,《笺注》在内容上与《本草经集注(辑复本)》《证类本草笺释》多有关联,可依次阅读。

下面笔者结合多年研读本草文献的经验,从中国古代主流本草文献的体例、流传以及知识体系的演变入手,聚焦于《神农本草经》地位的确立、《笺注》对辑本的选择、《笺注》一书的特点等方面,简述《笺注》的学术价值,并就如何阅读本书给予一些建议,以期读者能从中国本草典籍中洞悉古代本草世界的广博与奇妙,乐于畅游其间。

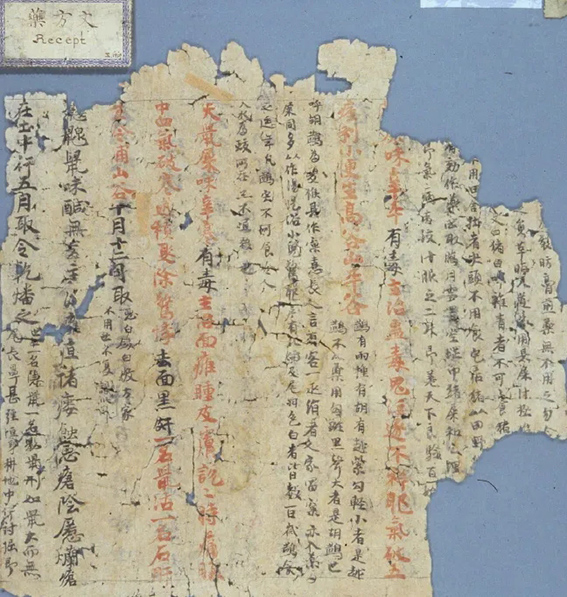

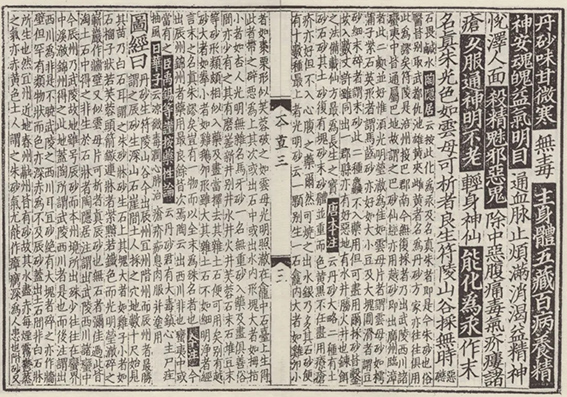

《笺注》认为经辑佚的《神农本草经》是东汉早期的作品,成书时间上限为永平十二年(69),并指出:“此书是汉代众多本草著作之一。齐梁时代流传的《本草经》版本繁多,内容芜杂,曾有多种异名。《神农本草经》之所以能脱颖而出,一方面得益于陶弘景的选择,另一方面与该书被冠以‘神农’二字以及原书体例严谨有关。”从中可见,《神农本草经》得以流传与陶弘景(456—536)的工作密不可分。陶氏在编撰《本草经集注》(成书约在梁代初年)时,选择了载药三百六十五种的《本草经》为底本(后被加冠“神农”二字),同时参酌其他传本,创造性地利用朱墨分书的方式保留了这部《本草经》的原貌。上世纪吐鲁番出土的《本草经集注》残片(图一)采用的就是此类书写方式,红字内容为《神农本草经》正文。唐代官方主持编修本草时,特选《本草经集注》为蓝本,增损旧文,撰成《新修本草》。至此,这部《本草经》在中国本草文献中的核心地位得到官方认可,其重要性无可替代。雕版印刷兴盛后,本草文献形态从写本转变为以刻本为主,《神农本草经》的地位并未下降,仍然是《证类本草》《本草纲目》等主流本草文献最内层的知识核心。

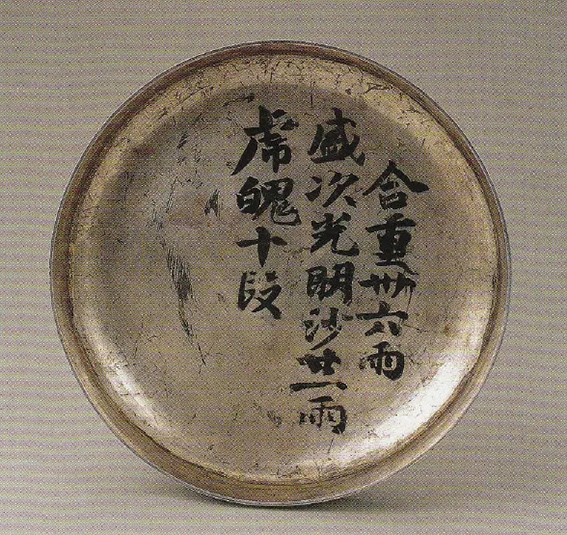

北宋初,史志书目仍载有《神农本草经》三卷,而原书大约散佚于两宋之交。幸运的是全书大部分内容通过《本草经集注》《新修本草》《证类本草》等本草文献以及唐宋类书、子史杂家著作得以保存,这是辑佚工作能够开展的基础。诚如《笺注》所云:“《本草经》是为数不多的可以通过辑佚手段基本恢复全貌的著作,究其原因,则与中国本草文献‘滚雪球’式的文献编辑体例有关。”何为“滚雪球”式的编辑体例?以下以宋代《证类本草》丹砂条为例(图二),加以说明。图中大字内容分黑底白字与黑字,前者为《本草经》正文,后者为《名医别录》文,这种处理方式最早见于《开宝本草》(974)。《笺注》对此有详述,其云:“《开宝本草》是首部采用雕刻印刷方式出版的本草古籍,将原来写本中朱书《本草经》改为阴刻白字,墨书《名医别录》改为阳刻黑字,这一规则被后来《嘉祐本草》《证类本草》所遵循。”由此可见,在刻本时代,朱墨分书的形式通过雕版印刷技术的处理得以保留,凸显出《神农本草经》《名医别录》的核心地位。《证类本草》中大字内容可视为“雪球”的内层核心,紧随其后双行小字的内容依次源于《本草经集注》《新修本草》《开宝本草》《嘉佑本草》《图经本草》等书,这种层累式的编撰就好比滚动的雪球,越滚越大。

虽然《神农本草经》的流传与保存受益于以上这种编撰体例,但在《新修本草》《证类本草》的编撰过程中对《神农本草经》原有的药物数、排序、用字、乃至条文细节等都有所调整与改动,辑佚绝非易事。自清代以来,在多位中日学者的努力下,《神农本草经》原貌基本得以重现,成为中国传统医学的重要典籍,并被翻译成多国语言【1】。目前,《神农本草经》辑本已有十余种之多,现存各辑佚本的优劣在《〈神农本草经〉研究》一书中曾有讨论。《笺注》在“本草经小史(代前言)”中进一步对《神农本草经》的流传与亡佚、《神农本草经》的辑佚思路和可用材料展开分析,此篇内容是作者二十余年研究古代主流本草文献后的回顾与总结,在方法学上具有重要价值,便于读者了解《神农本草经》辑复工作的重点与难点。

《笺注》选用了清代孙星衍、孙冯翼辑本为底本,认为二孙本校雠精良、体例完备,在辑佚方面多有贡献。如据《太平御览》引文首次将“生山谷”等字样补入《神农本草经》正文;恢复升麻的本经药地位;将《证类本草》“诸药制使篇”作为附录列入辑本;开始重视隐含在经史文献中《神农本草经》佚文等。孙氏作为清代朴学大师,精于训诂考据校勘,在辑佚经学文献方面经验丰富。其辑佚《神农本草经》有尊古、信古、存古的初衷,主张在用字上尽量恢复《说文解字》时代的用字旧貌。鉴于当时所见材料有限,孙氏难免有错改之处,《笺注》一一指出,如以“痒”为“癢”、改“礬石”为“涅石”皆不可取。对底本存在的其他一些问题,《笺注》在校勘中也有纠正,此不赘言。

“本草”一词首见于《汉书》,可惜《汉书·艺文志·方技略》(收录书籍的年代下限为西汉末至王莽年间)未收录本草专书,学者们对此有不同解释。由于南朝《七录》所载东汉魏晋的本草著作皆已亡佚,想了解汉代本草学的面貌,只能依赖于这部因陶弘景的工作而被保存下来的《神农本草经》。考虑到《神农本草经》成书年代久远,采用注、疏、笺、释等古注体式对辑佚原文加以注解必不可少。同时,鉴于本草名实考证工作的特殊性,作者主张将科学考证与传统考据的方法相结合,针对所涉本草品种、产地和功效详加引证,结论严谨。希望这一形式能成为今后本草古籍整理注释的惯例。在作者的努力下,《笺注》更像是一部展现秦汉时期医学、药物、地理、思想、宗教、制度与历史的百科辞典,不同知识背景的读者从自身兴趣与需求出发,阅读此书会有不同的收获。

(一)明晰本草体例,聚焦名实问题

如《笺注》所言,《神农本草经》体例严谨,药物分上中下三品,条目内容的编纂具有程式化风格,包括了药名、性味、毒性、主治、功效、别名、产地等项内容。并且,《神农本草经》奠定了中国本草学说体系的基石,确立了四气五味、有毒无毒、七情和合等传统药物学的核心概念,其影响直至今日。如果与同时代西方早期药学文献对照,读者对《神农本草经》的句式特征、用语特点以及用药思维都会有进一步的认识。

希腊古代药物学家迪奥斯科里德斯(Dioscorides,约40—90)所著《药物志》(De materia medica, 最初为希腊语抄本)是西方古代最重要的药学典籍,曾被翻译成拉丁语、阿拉伯语等语言。该书主要记载了地中海东部地区可供药用的自然物,尤以植物为多。在1478年印刷出版之前,曾以抄本、写本形式广为流传。《药物志》第四卷中记载了一种植物,有学者考证为茄科(Solanaceae)酸浆属植物Physalis alkekengi L. 【2】(图三)。书中先描述了叶片和茎的形态,然后指出它的果实是小圆蒴果,类似膀胱。最后认为它的药用功效与上一味药物茄科植物Solatium nigrum L.相似。用它的果实泡水喝,可以清除黄疸,并利尿【3】。《药物志》对植物形态的描述较为细致,记录了药物用法与功效,内容主要基于观察与经验所得。《神农本草经》恰巧收录了酸浆这味药物,《笺注》确定其基原为茄科Physalis alkekengi L.,与《药物志》所载为同种植物。酸浆条云:“味酸,平。主热,烦满,定志,益气,利水道。产难,吞其实立产。一名醋酱。生川泽。”此条行文风格偏程式化,先是明确药物性味,再记录药物主治与功效,最后列出别名、产地,体例与《药物志》不同。对药物功效的认识上,东西方异中有同,都认为酸浆有利尿之用,这一现象值得留意。从植物图例看,表现出宿存花萼在受精后随果实发育迅速膨大并包裹浆果,形态上与膀胱确有相似。酸浆果实因具有这种特殊的“形色”,而被东西方医家认为具有利尿作用。这或许是受“援物比类”思维的影响,取其象形以治病。

清代学者立足于文献考据之学,在辑佚《神农本草经》方面取得了较大进展。从文献入手进行考证,可以部分解决历代本草的名实问题,但这类方法仍有局限,真正将近现代动植物分类学知识应用于本草名实的考订起于晚清西方博物学家。至民国时期,国外学者开始借助科学手段系统研究和考证中国古代本草,尤以英国学者伊博恩(Bernard Emms Read,1887—1949)为代表。他对《本草纲目》《救荒本草》都曾做过非常深入的研究,确定了大量本草古籍所记载的药物品种与成分。在欧美及日本学者的影响下,中国学者也陆续开展此类研究工作,对中国经史古籍、本草古籍中的植物、矿物、动物品种展开考证,代表学者有刘慎谔、胡先骕、赵燏黄等人。新中国成立后,夏纬瑛、吴征镒、谢宗万、郑金生等植物学、中药学、文献学领域的专家学者继往开来,一直推动着这方面工作,近年出版的《〈植物名实图考〉新释》就是典范之作。《笺注》作者秉承实证研究的理念,同样将科学考证工作引入到《神农本草经》名实问题的研究中,从历代本草文献、出土文献、经史文献、近现代生药学研究入手,认真梳理药名、产地、品种的演变情况,寻找本草自然性状的描述以及相关的辅助信息,以此判断药物的真实基原、特征与主要产地。如《笺注》明确指出唐以前文献所谈与“桂”有关的物种,几乎都是樟科属(Cinnamomum)植物,因为樟属植物含有桂皮醛类物质,会产生植物排他现象,与古籍记载吻合。至于《神农本草经》记载的牡桂、菌桂,从文献记载看,汉末已不能分辨名实。这类将文献考据与科学考证相结合的笺注方式对文史研究者、中医临床工作者有着重要的参考价值,也是《笺注》的一大特点。

(二)溯源本草知识,再现用药历史

《神农本草经》的主体学说已成为现代中药学理论的基础,为大家所熟知,如药有寒热温凉四气、酸咸甘苦辛五味,药物之间关系有相须、相使、相畏、相恶、相反、相杀等,但本草知识的积累与学说体系的确立不可能一蹴而就,必然有其漫长而复杂的历史进程。《神农本草经》就是承上启下的重要一环,呈现出汉代医药文化的多个面向。《笺注》的“代前言”指出,《神农本草经》尚存巫术孑遗,神仙家服食和炼丹方术为大宗,阴阳五行理念和儒家思想贯穿其中。此言准确道出了《神农本草经》一书的特点,只有了解《神农本草经》知识的多重来源,才能回归历史,还原本草之学的发展脉络与内在演变。

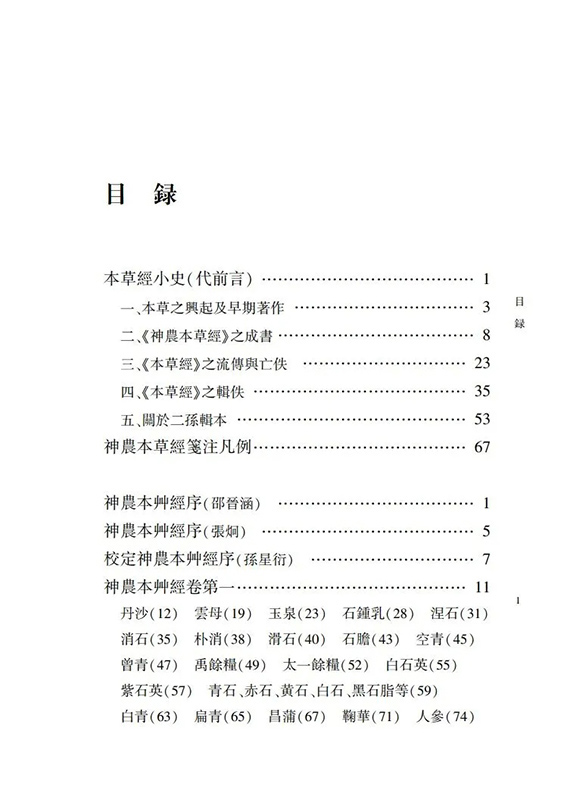

《笺注》认为1977年安徽阜阳双古堆一号汉墓出土的西汉早期《万物》简或许是本草书的早期状态,其中记录药物效用的文字较为简略,明确可归类的药物有76种。有学者指出《万物》的用语及对诸物效用的描述与《山海经》相近,如《万物》云“杀鱼者以芒草也”(W057),《山海经·中山经》云“有木焉,其状如棠而赤叶,名曰芒草,可以毒鱼”;《万物》云“服乌喙百日,令人善趋也”(W032),《山海经·西山经》云“其状如棠,黄华赤实,其味如李而无核,名曰沙棠,可以御水,食之使人不溺”。从这类内容看,秦汉早期的本草学与巫祝、神仙方术及博物学之间有着密切关系。但至东汉,医家传统与用药经验越发受到本草学家的重视,这一点在《神农本草经》中有直接体现。如书中收录有乌头一药,其云“味辛,温。主中风,恶风洗洗,出汗,除寒湿痹,欬逆上气,破积聚,寒热。其汁煎之名射罔,杀禽兽。”《笺注》考证,直至汉代乌头与乌喙基本等义,即毛茛科乌头属(Aconitum)植物的主根。此处乌头的主治完全与疗病除疾相关,未见有神仙方术类效用,只是强调了乌头的毒性。不过,《神农本草经》仍有巫术孑遗的痕迹,如桃核仁条云“味苦,平。主瘀血,血闭,瘕,邪气。桃花,杀注恶鬼,令人好颜色……”,其中瘕、邪气、杀注恶鬼最初都与巫术相关【4】,后随着疾病观念的变迁,才逐渐脱离了关系。《神农本草经》中大部分药物兼具神仙之道与疗病之效,书中收录的金石类药物都是汉代方士炼丹或服食时的常用药物。将丹砂、云母、玉泉、石钟乳等金石药物列为上品,也符合汉代方士炼丹、服散时选用药物的实际情况。在“假外固内”思想的影响下,炼丹服石之风直至唐代仍非常盛行,贵族阶层常将这些昂贵的药物放置于金银器中加以贮藏(图四)。

另外,《笺注》对本草品种沿革与功效释义着墨较多,这些内容能帮助读者了解不同历史时期药物的实际使用情况,有时还能为解开医学史中的谜团提供线索。如《三国志·华佗传》曾记载华佗为开展外科手术而制麻沸散一事,可惜华佗医书不幸失传,麻沸散也成“绝响”。那么麻沸散究竟由哪些药物组成呢?翻阅《笺注》一书,可知《神农本草经》中具有主金疮疗痹痛的药物不在少数。结合《华佗传》的记载,笔者猜测麻沸散的药物组成中,麻蕡、乌头、莨菪子为主药的可能性较大【5】,但不排除使用其他毛茛科或茄科植物的可能。在医学史上,确实有试图复原麻沸散的真实故事。日本江户时代的医家华冈青洲(Hanaoka Seishu,1760—1835)就曾受华佗创制麻沸散故事的激励,在当时汉洋折衷派医家的启发下,不断试验,最后成功确定了麻药配方(曼陀罗花、乌头、白芷、天南星、川芎、当归)和剂量,并命其为“麻沸汤”,以示对华佗的尊奉。那华冈青洲是否重现了华佗的“麻沸散”呢?答案是否定的,因为麻沸汤中的曼陀罗花【6】、天南星、川芎都未见于《神农本草经》,是魏晋之后才出现的药物。

最后,《笺注》作为《神农本草经》的新注本,对出土医药文献的整理与研究也具有重要参考价值。在研究医方、病方所载药物时,《笺注》一定会成为学者必备的工具书,有助于了解秦汉时期真实的用药历史和演变过程。反之,出土医药文献由于涉及大量药名、病名、症候、主治等内容,对推动《神农本草经》研究同样具有重要的史料价值。

《笺注》一书考证严谨、内容丰富,综合应用了多学科知识。普通读者在阅读过程中,若能善于利用数字资源进行检索辅助阅读,可以大大增加阅读《笺注》的乐趣。古人云“多识于鸟兽草木之名”,主张要亲近自然,博物多识,以获得对鸟兽草木的直观认识。由于《神农本草经》原书仅有文字,未有图像,读者在阅读过程中想要以本草实物为参照,获得对本草的直观认识,需要借助其他手段。幸运的是现在读者未必要亲赴户外考察,完全可以利用各类网络数字资源获取相应的图像资料,知晓药物基原。这些数字资源包括《中国植物志》《神农本草经中药彩色图谱》等电子版图书、各类中药及药用植物数据库、“iPlant植物智”、“多识植物百科”等专业植物百科网站。所获图像能直观呈现《神农本草经》收载药物的诸多自然特征,对理解《神农本草经》原文及《笺注》的名物考证有很大帮助,降低了阅读门槛。如《笺注》石韦条云:“味苦,平。主劳热,邪气,五癃,闭不通,利小便水道,一名石䩾。生山谷石上。”随后笺疏内容中引用了《本草图经》《本草纲目》对其植株形态和生长环境的描述,指出其原植物为蕨类植物水龙骨科石韦之类。或许有读者未见过石韦,不易理解文献层面的描述。笔者以“石韦”为搜索词,查阅了“中国植物物种信息数据库”“香港浸会大学药用植物图像库”两个数据库,了解到石韦的种属信息与生长环境。水龙骨科石韦属(Polypodiaceae,Pyrrosia)植物有100余种,主产于亚洲热带和亚热带地区,少数可达非洲及大洋洲。中国现知有37种,主要分布于长江流域、华南和西南等温暖地区。该植物生长缓慢,附生于低海拔(100—1800米)林下树干上,或稍干的岩石上。读者可以通过照片(图五)对石韦的生长环境与形态有所了解,观察到石韦附石生长的特点。在秦汉方士、医家的认知观念中,附石生长与制石破石之间存在关联,进而依据“形色法象”的原则,判断石韦具有“疗五癃(按:膀胱不利为癃,石癃为五癃之首),闭不通,利小便水道”的功效。

此外,《笺注》在考证本草品种时,会附上拉丁学名,这些拉丁学名的具体含义在专业网站也有介绍。如上文提到酸浆拉丁学名中有Physalis一词,查询“多识植物百科”网站可知,Physalis由林奈命名,源于古希腊语词φυσαλλίς,意为膀胱,可指代洋酸浆属植物宿存花萼膨大为囊状。石韦属的拉丁学名为Pyrrosia,则源于古希腊语词πυρρός,意为“火焰般颜色的”。可见,只要善于利用数字资源往往能消除阅读中存在的一些知识盲区,让读者真正成为阅读的主导者。

《笺注》最后附录有药名索引,黑体字为本经正名,宋体字为别名或《名医别录》药名,非常便于查询。除了药名、地名外,《神农本草经》还涉及大量病名及医学专名,对病名、病候及主治项内容感兴趣的读者可以留意近年来出土医药文献领域对疾病和医方的相关研究,这对阅读《笺注》将会是有益的补充。考证研究之路漫漫而未有尽头,少数存有争议的问题,《笺注》并不回避,实事求是,一一指明。最后,希望在越来越重视E考据的时代,无论是普通读者,还是专业研究者都能在该书的基础上,站得更高,看得更远,进一步推进《神农本草经》的研究。

注释

【1】英译本《神农本草经》有二种,分别为杨守忠与李照国所译。法译本《神农本草经》由安德烈·杜博礼(André DUBREUIL)、晓亚·杜博礼(Xiaoya Dubreuil)共同执笔。日译本《意釈神農本草経》(增补第三版)则由浜田善利、小曽戸丈夫翻译注释。

【2】酸浆的拉丁学名现已修订为Alkekengi officinarum,Physalis与Alkekengi则分别定为洋酸浆属与酸浆属的学名。

【3】De materia medica, transl. Lily Y Beck, introduction by John Scarborough, Altertumswissenschaftliche Texte und Studien, Band 38, Hildesheim, Olms-Weidmann, 2005:278.

【4】桃在先秦时代属于仙木,是巫术操作中常用的灵物。与桃有关的东西基本都能除杀鬼魅、厌伏邪气,如桃花、桃木、桃蠹等。使用巫术治疗瘕病的记载见于《周家台秦简》,其曰“叚者,燔劍若有方之端,卒之醇酒中。女子二七,男子七以㱃之,已。”

【5】乌头含有乌头碱,麻蕡含有大麻酚,两药都具有麻醉、镇痛的作用。茛菪子含有东茛菪碱,可作为麻醉辅助药使用。

【6】曼陀罗花之名出现于宋代,在元代《世医得效方》中有使用记载。其含有颠茄类生物碱,可使肌肉放松,具有镇静和轻微的镇痛作用。

(作者单位:上海市中医文献馆)

《神农本草经》约成书于东汉早期,是我国本草学的奠基之作。全书共收录365种药物,根据毒性与功效分为上、中、下三品,记载了药物的性状、主治功用、产地采收等信息,大多朴实有验,历用不衰。书中初步确立了四气五味、七情配伍等中药理论基础,是对我国中医药的第一次系统总结,对后世的本草文献、药物理论、临床用药有着重大贡献和深远影响。

《神农本草经》原书久佚,南宋以来多有辑复,其中以清代孙星衍、孙冯翼辑本尤为精审。本书即以孙氏问经堂校刻之辑复本为底本,以《周氏医学丛书》本、《四部备要》本、黄奭辑本为校本,对勘《政和本草》《大观本草》白字部分,先校文字,再加以笺疏和注释。笺疏部分,博引群书,考证药物名实;注释部分,则针对经文中的重点词句出注,以解决名物、词汇、医药等方面诸多疑义。

《神农本草经笺注》

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073