“本草”一词最早见于《汉书》,是我国古代药物学的专名,亦可指本草类著作。本草书里不仅涵盖药学、生物学、化学等自然科学知识,更涉及历史、哲学、文学艺术、民俗乃至社会生活的方方面面,因此在古代被视为重要的综合性知识来源,亦可作为闲时遣兴的趣味读物。张耒《食菝葜苗》诗就提到“江乡有奇蔬,本草记菝葜”,陆游则是“食必观本草,不疗病在床”,袁宏道感慨“渐老始知穷本草,多闲方喜读渊明”。

在形形色色的本草书之中,我们耳熟能详的莫过于《本草纲目》。与之相比,多数人对《神农本草经》这个书名可能稍为陌生。作为中国历史上开创性的本草著作,《神农本草经》有着不可低估的地位,这从其以“经”为名即可体现。它与《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》并称为“中医四大经典”,是中医药研习者的必读书目。

《神农本草经》这部经典的主要内容是什么?它又是如何诞生的?

从理论条件上来说,要产生这样一部总结用药经验和治疗原理的药学专著,需要药物治疗发展到一定水平。从传世文献和出土简帛的记载来看,先秦时期药物疗法并未成为临床治疗的主要手段,药物学水平还十分有限,因此不会有全面系统的药物学专著。到西汉时期,通过马王堆医方、《天回医简》、阜阳汉简《万物》等文献的记录,可以推知彼时临床用药经验已较为成熟,但《汉书·艺文志》方技类书目中却还没有一部专论性的药学文献。直至东汉,从早期的《武威医简》到建安末年的《伤寒杂病论》,药物治疗学有了长足的进步,医家开始探索药物自身的特性及治疗原理,作为临床用药经验的总结,《神农本草经》应运而生。

《神农本草经》一书共收录365种药物,以应一年三百六十五日,根据毒性与功效分为上、中、下三品,其《序例》叙划分三品之含义:

上药一百二十种为君,主养命以应天。无毒,多服、久服不伤人。欲轻身益气,不老延年者本上经。

中药一百二十种为臣,主养性以应人。无毒、有毒,斟酌其宜。欲遏病补羸者本中经。

下药一百二十五种为佐使,主治病以应地。多毒,不可久服。欲除寒热邪气,破积聚,愈疾者本下经。

《神农本草经》的正文则记载了每种药物的形、色、气、味、主治功用、产地采收等信息,大多朴实有验,历用不衰。《序例》则初步确立了四气五味、七情配伍等中药理论基础,是对我国中医药的第一次系统总结,对后世的本草文献、药物理论、临床用药有着重大贡献和深远影响。

事实上,《神农本草经》只是东汉众多本草著作之一,甚至本草书名冠以“神农”二字的,也不止此一种。魏晋以后,本草书峰出,各有乖互,《神农本草经》的版本情况更加复杂,直至梁代“山中宰相”陶弘景“苞综诸经,研括烦省,以《神农本经》三品,合三百六十五为主,又进名医副品,亦三百六十五,合七百三十种”,撰成《本草经集注》。《集注》创造性地采用朱墨分书、类似“合本子注”的方式,来区分《本草经》原文、魏晋名医添附内容和所加注释。

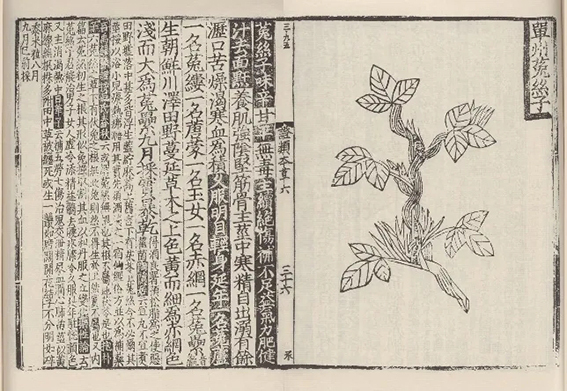

我们今天能够上窥《神农本草经》的原貌,正是得益于陶弘景所创的编纂体例。此后,唐代《新修本草》写本沿用这一体例;宋代雕版印刷广泛使用后,大型官修本草如《开宝本草》《证类本草》等将原朱书《本草经》原文作阴刻(白字),墨书《名医别录》作阳刻(黑字),依旧划然有别。因此即使《神农本草经》乃至《本草经集注》都在时间的长河中逐渐湮没不传,但其主体内容仍然保存在《证类本草》等后世本草书中。

《神农本草经》原书久佚,南宋以来,历代学者多有辑复,其中清代孙星衍、孙冯翼叔侄二人的辑本,是我国古代辑本中尤为精审者。乾嘉时期,朴学考据之风兴盛,学者将校勘、训诂、辑佚、辨伪等方法应用于医籍的研究,作为乾嘉学派的翘楚,孙星衍自不例外。孙氏有感于“今儒家拘泥耳目,未能及远,不睹医经本草之书;方家循守俗书,不察古本药性异同之说”,遂从自己所藏不同版本的《证类本草》中钩稽《本草经》文字,兼引经史文献、《太平御览》《抱朴子》等类书子书、《文选》注等古注旁校或补充,以“辅冀完经,启蒙方伎”。

孙氏的辑佚开启了重视隐含在经子文献中《本草经》佚文的风气,其创见是据《太平御览》首次将药物产地补入《本草经》正文;同时辑本用字考究,多据《说文》《尔雅》等小学专书将药名用字改为古字雅名。然而,孙氏的辑复仍存在一些不足,如部分药物的排序和改字不妥,在体例上将序录移至全书末尾,也存在缺陷。因此,尚有补充纠正的必要。

王家葵先生的《神农本草经笺注》便是对清代孙星衍、孙冯翼辑本《神农本草经》的全面校勘与注释。全书对辑本的357种药物逐一考辨,以孙氏问经堂校刻之辑复本为底本,以《周氏医学丛书》本、《四部备要》本、黄奭辑本为校本,对勘《政和本草》《大观本草》白字部分,先校文字,再加以笺疏和注释。笺疏部分博引群书,考证药物名实;注释部分则针对经文中的重点词句出注,以解决名物、词汇、医药等方面诸多疑义。

对于爱好本草学的读者来说,本书整理者王家葵先生的名字想必不会陌生。王家葵先生潜心本草学、药理学、道教文献、书法史等领域数十年,涉猎广泛且研究深入。仅本草学方面,曾出版在学界享有美誉(豆瓣评分9.9)的《神农本草经研究》(合著),其他专著还有《救荒本草校释与研究》、《中药材品种沿革及道地性》、《本草纲目图考》,古籍整理有《本草经集注》(辑复本)、《证类本草笺释》(书局即出),普及读物有《本草文献十八讲》、《〈本草纲目〉通识》、《本草博物志》等。

此次整理《神农本草经》,王家葵先生将多年深耕本草学的成果与心得融汇于笺注文字中,书前又附以洋洋三万余字的前言“本草经小史”,浓缩了《神农本草经研究》中所探讨的《本草经》之成书、学术思想、体例、辑复等议题,亦有对之前研究结论的部分修正,更为本书增添了学术分量。

在今天的学科和书籍分类中,“本草学”被归入“中药学”的范畴,属于药学学科,但当我们回看本草学史上的诸多经典,会发现传统本草学从一开始就带有博物学的特质,与历史学、文献学等人文科学有着千丝万缕的联系。在《本草文献十八讲》的前言中,王家葵先生指出传统本草学的研究范围有三:本草历史、本草文献、本草药物。《神农本草经笺注》延续这一思路,从历史学、文献学、药物学等多元视角切入,整理注释《神农本草经》,为读者呈现本草文献研究的重要成果。

《笺注》并不仅仅将药物作为平面化的实用指向的“药材”加以解释,而是考察追溯其中携带的历史信息。以药名这一小小的历史切片为例,卷一上品中的独活,《本草经》记其一名“护羌使者”,《笺注》引史书言:

汉武帝平定西羌,置“护羌校尉”,专司西羌事务。《汉书·赵充国传》云:“初,置金城属国以处降羌,诏举可护羌校尉者。”护羌使者当即护羌校尉之使者。(第110页)

一般而言,后代书中可以使用古名,但前代文献里决不会出现后世习用的名称。联系史料的记载,这一别名可作为《本草经》成书年代不早于西汉,更绝非先秦或神农时古书的一个例证。

《笺注》亦利用版本校勘和文字训诂对《本草经》经文进行校理,如卷二中提出“殺”“熬”两字的形近相讹。卷二白马茎条有“当殺用之”,《笺注》:

据《新修本草》写本作“当熬用之”,于意为长,且为夹注小字,乃知确非《本草经》文。(第520页)

此处前人鲜有论及。同卷蝟皮条有“酒煮殺之”,《笺注》又引学者之说佐证:

《本草经考注》疑“殺”为“熬”之讹,有云:“‘殺’俗作‘煞’,与‘熬’相似,因讹作‘殺’也。”其说有理,露蜂房、蜣螂条经文并有“火熬之良”,是其证也。(第533页)

对于本草相关的词汇语义,《笺注》亦有新见。如指出药名“草甘遂”之“草”有赝伪、假冒义:

陶弘景对“草甘遂”之“草”字专门解释说:“盖谓赝伪之草,非言草石之草也。”使用赝伪品的后果,《本草图经》说得非常清楚:“用之殊恶,生食一升,亦不能下。”这是“草”字的新义项,应该收入辞书者。(第652页)

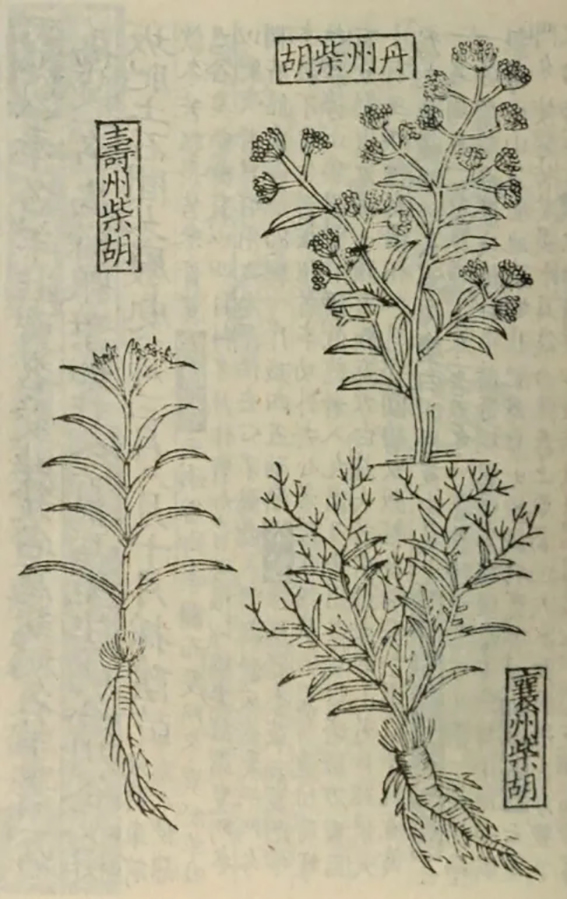

与详实的文献考证并重的,是《笺注》对于准确性、科学性的追求,这也与王家葵先生药理学的专业出身密不可分。前文提到,本书的笺疏部分以研究药物名实为主,即古今药物基原的考订。在今天以现代科学为大背景和讨论前提的环境下,书中采用科学语言和科学的态度来探究药物名实。凡考证中所涉及的动植物,基本上都给出了具体的科属拉丁名,同时综合植物形态分类、生物活性、产地等因素来进行考订。比如,常见于经方中的“柴胡”,在《神农本草经》中写作“茈胡”。《笺注》指出今天所用柴胡与《神农本草经》所载并非同一种:

原因之一,《本草经》记茈胡功效“推陈致新”,《名医别录》也谓其主“大肠停积”,此皆形容泻下通便作用,今用柴胡品种都没有近似于大黄、芒消的泻下活性。原因之二,《名医别录》说茈胡“叶一名芸蒿,辛香可食”,如二孙按语引《吕氏春秋》《夏小正》《博物志》等,皆言芸蒿是可食之物;据《博物志》说“芸蒿叶似邪蒿,春秋有白蒻”,亦不符柴胡属植物特征。(第103页)

除了药物基原考订,引进药理学等现代科学知识来“转译”《神农本草经》的传统语言,是本书独辟蹊径之处。“置水中,夏月能为冰者佳”的“凝水石”,又名寒水石,其名称和功效反映的是硝酸盐类溶解过程中吸热,使溶液温度下降的现象;菊花可以治疗“目欲脱”,这一症状是古人在描述因眼压升高而导致的眼球胀痛的现象;“麻蕡,多食令人见鬼狂走”,则刻画的是大麻酚的中枢活性,具有强烈的致幻作用。书中现代药理的介入,旨在使读者对《本草经》的记述不仅知其然,更知其所以然。

作为传统中医药学发轫时期的著作,《神农本草经》不可避免地存在局限,但它仍是后世本草发展的核心与基础。

对于中医药专业领域的学习研究者而言,《神农本草经》依然有广阔的研究空间亟待探索,包括其中记载的药物品种的考证、药物的功效与作用机制、药学理论的再阐释等等,本书的出版也必将推动相关研究的发展。

对于文史哲、科技史等人文社科领域的研究者来说,本草学作为文史之学与传统科技渗透交汇的学问,其中有丰富的材料可资利用。本书虽有涉及药理学、生物学、化学方面的论述,但王家葵先生流畅生动的文风与旁征博采的考证使本书面对文科学者也具有很好的可读性,进而可以启发学者立足自身的学科背景,发现其中有价值的问题。

对于本草学、博物学爱好者而言,本书可以带领你亲近一种古老的文化传统。从孔门的“多识于鸟兽草木之名”到宋代理学的“格物致知”,再到清代朴学的“审名实”,本草学问的精神延续了古典文化中所倡导的对一草一木的观察与涵泳,为今天的我们提供了一种与自然对话的路径。如日本学者山田庆儿所说:“本草不单是中国的药物学,同时也是以药物的视野看待人类周边所有物类的一种博物学。”(陈元朋引译)本草从自然的造物中,启掘滋养生命的力量,洞悉万物相联的真谛。中国为何能发展出这样一门独具特色的本草之学?这门包罗万象的学问能为今天带来怎样的文化资源?当我们跟随本书的指引,回到本草学发生的历史起点《神农本草经》,或许可以领会无言的草木如何跨越时间的轮回,诉说天人之际的无限奥秘。

《神农本草经》约成书于东汉早期,是我国本草学的奠基之作。全书共收录365种药物,根据毒性与功效分为上、中、下三品,记载了药物的性状、主治功用、产地采收等信息,大多朴实有验,历用不衰。书中初步确立了四气五味、七情配伍等中药理论基础,是对我国中医药的第一次系统总结,对后世的本草文献、药物理论、临床用药有着重大贡献和深远影响。

《神农本草经》原书久佚,南宋以来多有辑复,其中以清代孙星衍、孙冯翼辑本尤为精审。本书即以孙氏问经堂校刻之辑复本为底本,以《周氏医学丛书》本、《四部备要》本、黄奭辑本为校本,对勘《政和本草》《大观本草》白字部分,先校文字,再加以笺疏和注释。笺疏部分,博引群书,考证药物名实;注释部分,则针对经文中的重点词句出注,以解决名物、词汇、医药等方面诸多疑义。

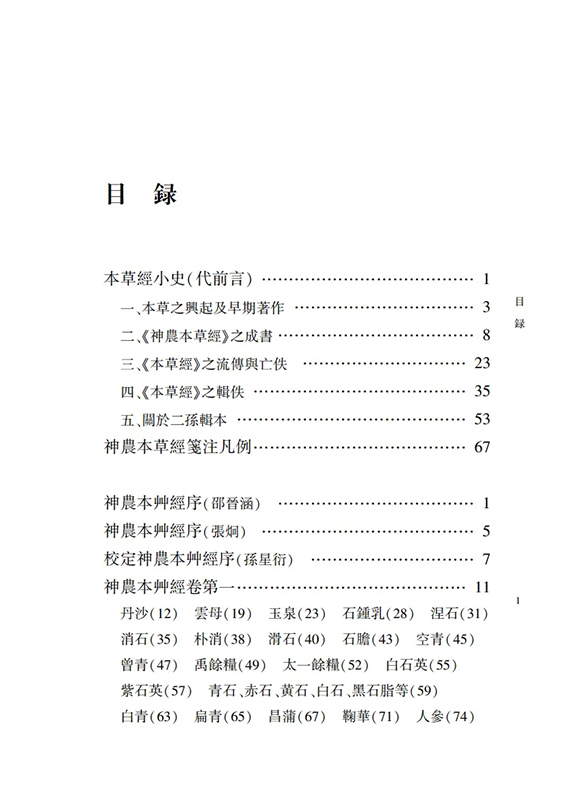

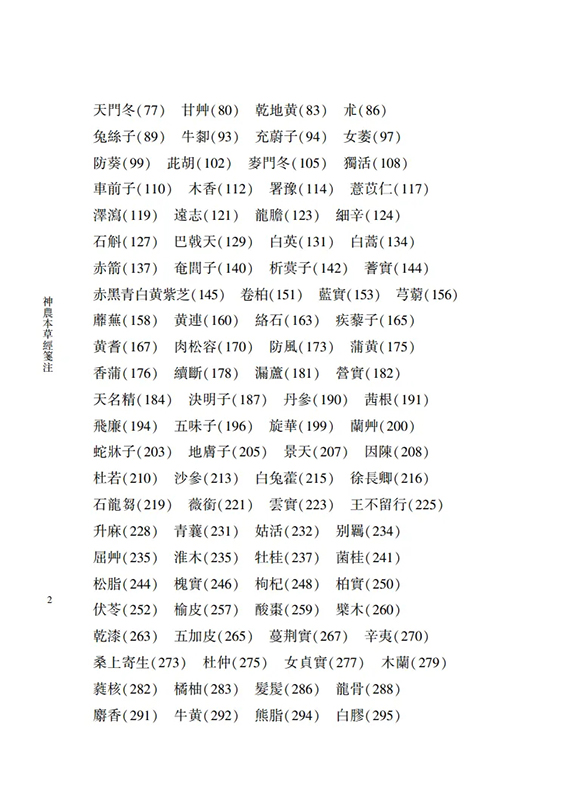

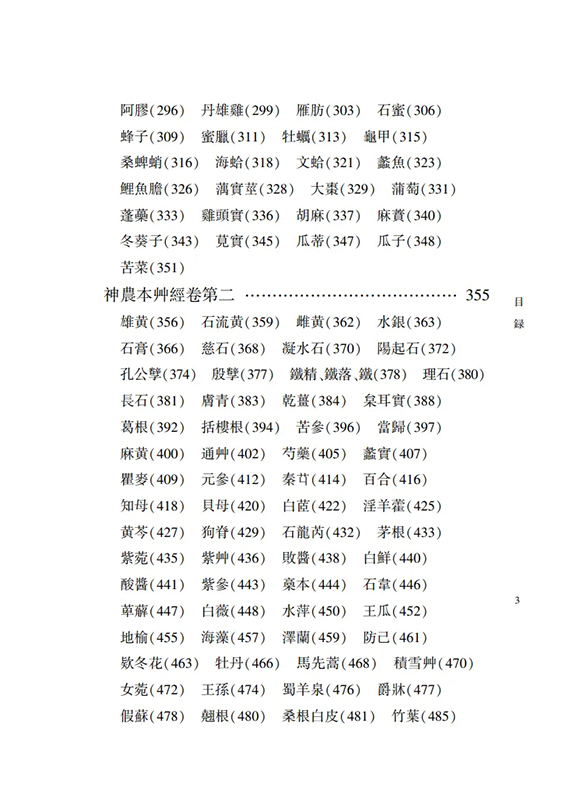

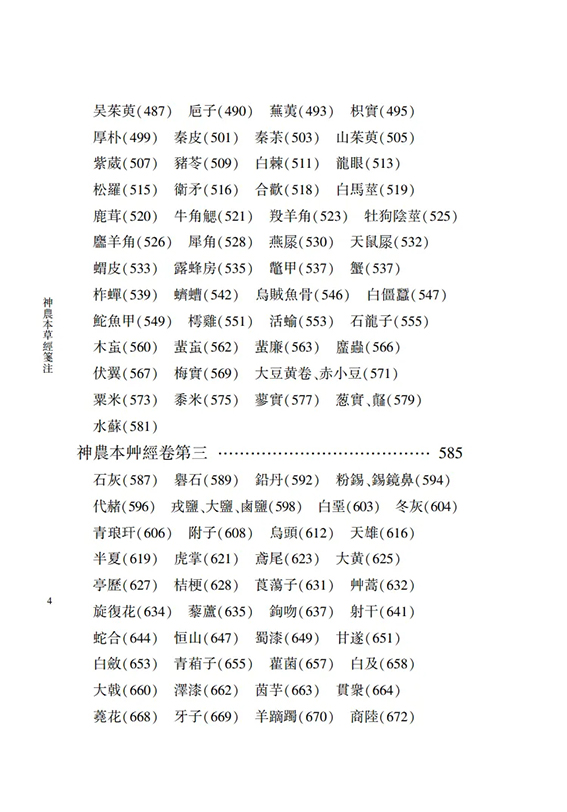

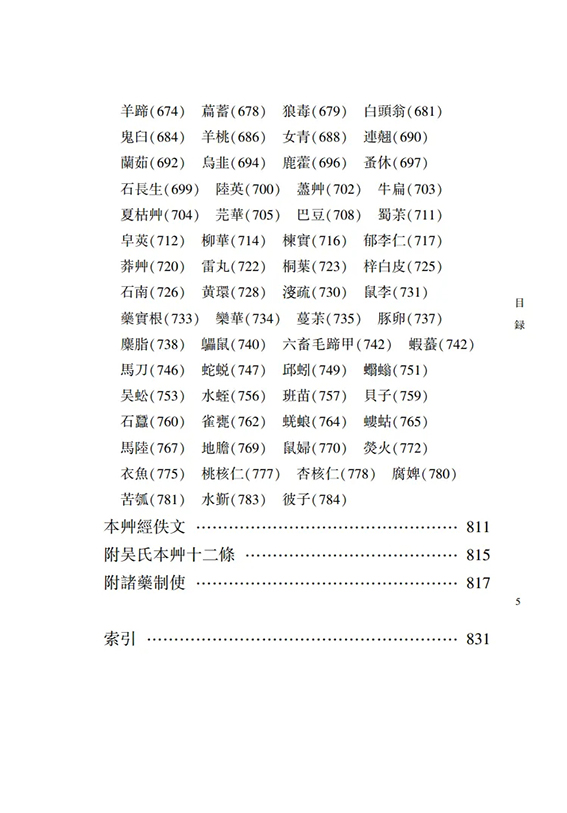

目 录

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073