明末大儒刘宗周把自己毕生倡导的“做人之方”记录于《人谱》一书。《人谱》作为刘宗周最系统的一部哲学文献,其在儒家学术思想史上的地位类似于《四书章句集注》之于朱熹、《传习录》之于王阳明、《明夷待访录》之于黄宗羲,对于明清之际儒家道德主体性的构建具有典范性意义。

《人谱》从批判袁了凡《功过格》融佛入儒的“功利”学风入手,是一部旨在捍卫儒家立场的加强道德修身、注重工夫实践之书。先是,云谷禅师著《功过格》,袁了凡从其学而有宣传因果报应的《了凡四训》;明崇祯六、七年间,陶奭龄的门人秦弘祐受袁了凡影响而有《迁改格》,陶奭龄序而刊刻后,呈送刘宗周一部。刘宗周读后,颇为不满,曰:“此害道之书也。”便于崇祯七年八月撰《证人小谱》,后易名《人谱》。对此,黄宗羲《子刘子行状》云:“袁了凡《功过册》盛行,因而有仿为《迁改格》者,‘善’与‘过’对举。先生曰:‘此意最害道。有过,非过也,过而不改,是谓过矣;有善,非善也,有意为善,亦过也。此处路头不清,未有不入于邪者。故论本体有善无恶,论工夫则先事后得,无善有恶也。’作《人谱》。”是谓《人谱》的编撰缘起。

《人谱》系刘宗周生前已经刊刻、临终之际还在修订的“遗著”,并为其子刘汋留下遗言:“做人之方,尽于《人谱》,汝作家训守之可也。”刘汋《人谱跋》云:“《人谱》作于甲戌,重订于丁丑。而是《谱》则乙酉五月之绝笔也。一句一字,皆经再三参订而成。”这是说,《人谱》三易其稿,初成于崇祯七年,重订于崇祯十年,定稿于清顺治二年。刘宗周高足张应鳌在康熙三十八年所撰《人谱跋》中说:“《人谱》一书为先师绝笔,易箦时谆嘱传习兢兢者。此乃精义熟仁之正学,天德王道之全功也……凡我同人,能以神交私淑者耳提面命,乃不负顶天立天一完人矣!”这就是《人谱》值得传世的价值。

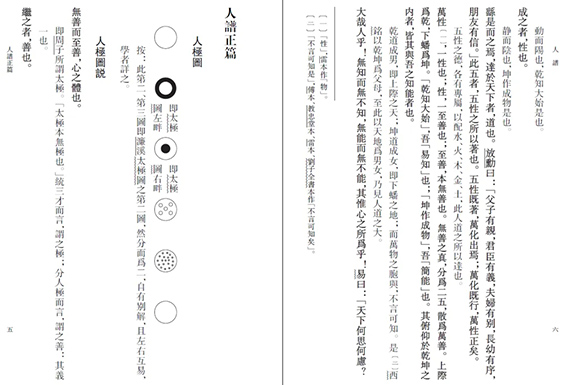

对于《人谱》要旨与主体架构,刘汋《蕺山刘子年谱》称:“《人谱》者,谱人之所以为人也。首《人极图说》,言人心之体分为二五,散为万善,极而至于天覆地载,民胞物与,不外此心之知能。乃其工夫,要之善补过,以异于不思善恶之旨。次六事功课,即发明《图说》之意,终之以《纪过格》,言过不言功,远利也。”《自序》《人极图说》《证人要旨》《纪过格》《讼过法》《改过说》,构成了《人谱》的主体架构。另有《人谱类记》通过具体的事例分类证明《人谱》,后人对于《人谱》多有注释,比如《人谱大全》《人谱诗箴》等,这些内容都收录到了中华书局点校本《人谱》中。

《人谱》的本义就是“谱人”“成人”“证人”,不是教人如何做学问,而是教人“如何成为一个人”。“学以学为人,则必证其所以为人。证其所以为人,证其所以为心而已。”《人谱》作为意在构建儒家道德主体性意识的修身之书,主要探讨了人的本性和以“慎独”“诚意”为宗旨的道德实践,是刘宗周的“谱人”心法。牟宗三《从陆象山到刘蕺山》一书就认为,刘蕺山的“慎独”恢复了“以心著性”“内在体证”的道路,《人谱》一书标志着“儒家内圣之学成德之教之道德意识亦至此而完成焉”。

《四库全书总目·人谱》云:“姚江之学多言心,宗周惩其末流,故课之以实践。”针对阳明后学王龙溪、罗近溪、周海门一系宣称的“无善无恶心之体”,刘宗周在《人极图说》开篇说:“无善而至善,心之体也。继之者善也,成之者性也。”“心即性”,“心体”本身即具有至善的道德价值。通过“慎独”“诚意”的道德实践,方可成就“至善”之“心体”与“性体”。这就是“工夫之外无本体”,从工夫中识得本体,“本体只在日用常行之中”。至于人与动物的本质区别,《人谱》以为:“积善积不善,人禽之路也。知其不善,以改于善。始于有善,终于无不善。其道至善,其要无咎。所以尽人之学也。”《证人社语录》云:“若方有一毫遮掩的心,便不是慎独。”刘宗周《中庸首章说》言:“独之外别无本体,慎独之外别无功夫。”缘此,刘宗周判定“心体”是一种“独”体,是一切道德、情感、意念尚未萌发时的精神状态;“心即性”作为一种至善的道德本体,是人之所以为人的本质所在。这也是《人谱》修身工夫的“心”本体论依据。

为校正袁了凡、秦弘祐等从行善求福、生死因果上立说“劝善改过”的功利乃至虚无倾向,《人谱》据周敦颐《太极图说》而有《人极图说》,揭示“五伦”“百行”“仁义”的“人极”之道,进而提倡“迁善改过”以“立人极”的道德实践。因此,重视生命个体的道德修身工夫,在日常行为中时刻检点“过”“恶”,改过即迁善、去恶即为善,就成为《人谱》的核心议题。

“人虽犯极恶大罪,其良心仍是不泯,依然与圣人一样,只为习染所引坏了事。”正如今人所说,刘宗周对人性的阴暗面(“过”“恶”“习染”)有着深微的观察与透视。《人谱》把人的“过”区分为微过、隐过、显过、大过、丛过、成过六种。“改过”的方法为“讼过”和“改过”。“讼过”就是“静坐”“读书”“闭阁”“反省”;“改过”则针对六种“过”而制定了“六事功课”,分别是“凛闲居以体独”“卜动念以知几”“谨威仪以定命”“敦大伦以凝道”“备百行以考旋”“迁善改过以作圣”。具体的工夫有静坐读书、省察存养、惩欲窒忿、葆任知几、变化气质、迁善改过等,《人谱杂记》中也有具体案例。“一迁一改,时迁时改,忽不觉其入于圣人之域,此证人之极则也。”在刘宗周看来,通过“知错即改”“迁善改过”的方法就可“证人”、证成“人极”,这既是《人谱》的归旨,也是儒家道德主体性意识的成就。

毫无疑问,刘宗周是一位“知行合一”“身体力行”的人。作为一位具有强烈道德主体意识的儒者,他时刻反省自己的过错,以“体验”和“体知”为范式,经由“独体”的内在超越呈现了儒家道德精神现象的世界。他本人毕生倡导的“慎独”“诚意”的修身哲学,还落实于主体自我的道德自觉行为,突出了儒家道德的正义性与民族气节的崇高性。他的绝食殉国有力地证明了这一点。

总之,《人谱》构建了一整套严谨、细密、可操作的儒家道德修身工夫谱系。在刘宗周著作单行本中,唯有《人谱》的刊刻传播最为普遍,对其弟子后学有着深远的影响,也是后辈学人案头必备的修身书。陈确在与友人通信中说:“吾辈工夫只须谨奉先生《人谱》。刻刻检点,不轻自恕,方有长进。”傅彩在康熙刻本《人谱序》中说:“蕺山著述甚富,《人谱》一编,近里著己,实自道生平所得力,向已传播海外,因尝置之案头,日自警省。”清初颜李学派受《人谱》影响,成立“省过会”“规过会”,相互监督、相互规劝,严格规范言行举止。清代湖州学者闵忠仿《人谱》,以孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻为做人之要,撰成《人道谱》。清人宋瑾重刻《证人小谱》后,又作《人谱补图》。1905年,梁启超编《德育鉴》,对《人谱》中的“静坐”“改过”工夫也有大段摘录。20世纪30年代,吴宓在清华大学讲授“文学与人生”课程,将《人谱》列为“应读书目”。

尽管在刘宗周那个时代,《人谱》修身工夫主要适用于士大夫阶层,用于指导私人空间的运作,具有历史局限性,但时至今日,在批判性扬弃中吸收《人谱》中对道德主体性的认识,对于道德自觉意识的涵养、主体性道德人格的培养仍有借鉴价值。

此次点校整理,《人谱》以中国国家图书馆藏清顺治刻本为底本,以傅彩本、洪正治教忠堂本、《刘子全书》本、雷鋐本为对校本,《人谱大全》本为参校本。《人谱类记》以日本天保十二年(1841)二书房合梓清翻刻本为底本,以傅彩本为对校本,以《刘子全书遗编》本、教忠堂本为参校本。《人谱大全》以清事天阁藏版为底本。《人谱诗箴》以清光绪重刻本为底本。

【作者】刘宗周(1578—1645),字起东,号念台,晚号克念子,学者称念台先生,亦称蕺山先生,是明末著名理学家、抗清名臣。其创立证人社,旨在通过讲学明理启迪初学、救正人心。其开创的蕺山学派对后世影响极大,清初大儒黄宗羲、陈确、张履祥等都是这一学派的传人。所著辑为《刘子全书》《刘子全书遗编》。《人谱》是其著作中非常重要的一部。

【点校者】张昭炜,北京大学哲学博士,中国社会科学院世界宗教研究所教授。主要研究方向为王阳明及阳明后学、方以智、宋代儒学等。出版著作有《方以智的哲学精神》、《阳明学发展的困境及出路》、《中国儒学缄默维度》等,古籍整理有《性故注释》、《万廷言集》、《胡直集》等,主编有“阳明学要籍选刊”、“阳明后学文献丛书”(第三编)等。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073