《人谱》是明代理学大家刘宗周的重要哲学著作,“人谱”,顾名思义,就是教人如何做人之谱,进一步而言,就是教人如何从普通人渐变为圣人的参习手册。刘宗周在《人谱》中详细探讨了人的本性、做人要旨以及如何通过自省迁善改过完善道德的具体方法,为学者提供了明确的进学阶次和具体可行的实践路径,指导意义很强。

刘宗周(1578—1645),浙江绍兴山阴人,字起东,号念台,晚号克念子,学者称念台先生,因其在绍兴蕺山讲学多年,又被称为蕺山夫子。刘宗周生活于晚明之际,其立朝之时,皇帝深居内苑,不视朝政,东林党争激烈,魏忠贤专权,其刚正敢谏,屡次上书条陈时政得失、治国良策,但多未被采用,反因弹劾权臣、忤旨等被罚俸、革职。其弟子黄宗羲曾言“先生通籍四十五年,立朝仅四年”,“讲学二十余年,历东林、首善、证人书院,从游者不下数百人”。即在朝服官之日少,在野讲学之日多。明末政局动荡,官吏腐败,人心涣散,儒学凋敝,刘宗周作为朝廷官员和儒学学者,对现实有着清醒的认识,并且日渐认识到自身应当担负的社会责任。他晚年创立证人社,撰著《人谱》,希望通过讲学来救正人心,弘扬儒学之正,改变明末日趋败坏的社会风气,以及扫除阳明后学“以禅释儒”空谈心性的流弊。据刘宗周之子刘汋所说:“《人谱》作于甲戌(1634),重订于丁丑(1637),而是编则乙酉(1645)五月之绝笔也。一句一字,皆经再三参订而成。”从目前所见定本来看,《人谱》不到七千字,但却是刘宗周一生学术思考以及实践经验的总结,反映了其晚年思想趋于成熟时的核心理念。

《人谱》之作,一方面是为了扫除阳明后学空谈心性忽视实践工夫的流弊,另一方面也是对当时民间盛行的袁了凡《功过格》进行纠偏。《功过格》是一种记录和度量功、过的小册子,如行一善准百功、五十功、三十功、十功、五功、三功、一功不等,行一恶准百过、五十过、三十过、十过、五过、三过、一过不等,有点类似积分制,这种小册子虽然一定程度上起到了劝善的作用,但正如同刘宗周所说,此书处处渗透着佛教因果报应的色彩,且在累积功德的过程中,有意为善,充满了功利主义的倾向。所以其在《人谱》自序中说:“了凡学儒者也,而笃信因果,辄以身示法,亦不必实有是事。传染至今,遂为度世津梁,则所关于道术晦明之故,有非浅鲜者。予因之有感,特本证人之意,著《人极图说》,以示学者。继之以六事工课,而《纪过格》终焉。言过不言功,以远利也。总题之曰《人谱》,以为谱人者,莫近于是。”刘宗周与袁了凡虽都言过,但二者的不同在于,刘宗周是以人心至善为基础,对各种过进行对治,进而恢复人至善本心,即通过更深层次的道德自觉来迁善改过,而非像袁了凡那样,刻意为善、改过,流于表面,忽视了个人道德意识的自觉。

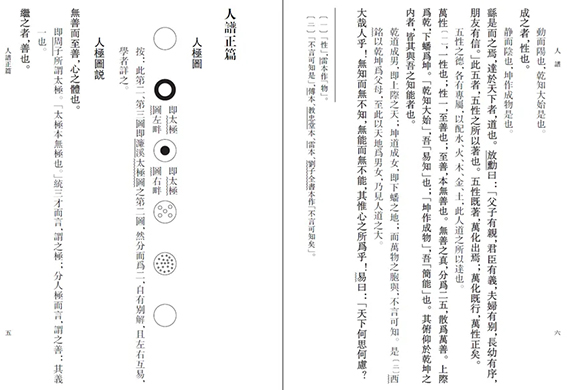

从《人谱》文本来看,其分为正篇、续篇。正篇首列《人极图》及《人极图说》。《人极图》主要参照周敦颐《太极图》而作,奠定为学“立人极”的基调。《人极图说》则提出了“无善而至善,心之体也”“积善积不善,人禽之路也”的重要理念,即认为人心本体至善,那些能够将至善之性内化于心、外化于行的人通过累积善行,不断自省补过,可渐进于圣贤之域,这也就是所谓的“人极”,而道德自觉意识比较差的人则逐渐背离至善之性,日渐堕落,累积恶行,虽有“人”之名,但其实已和禽兽没什么区别。刘宗周又说“其道至善,其要无咎,所以尽人之学也”,即认为那些能持守至善之性,在关键处避免过错的人,就可以称为真正的“人”了。

《续篇》首列《证人要旨》,次列《纪过格》《改过说》等。

《证人要旨》其目有六:一曰凛闲居以体独(无极太极);二曰卜动念以知几(动而无动);三曰谨威仪以定命(静而无静);四曰敦大伦以凝道(五行攸叙);五曰备百行以考旋(物物太极);六曰迁善改过以作圣(其要无咎)。

第一目“凛闲居以体独”,所谓“独”就是“心极”,即天命之性,至善之本心。所谓“凛闲居以体独”,即在闲居独处无人监督的情况下,仍保持道德自觉,心意端正,也就是所谓“慎独”。

第二目“卜动念以知几”,即根据念虑上的变化来洞察细微征兆。所谓“动念”,多为七情之动,见于日用伦常者,多为忿、欲二者。而要惩忿窒欲,最有效的做法是在刚动念(主要指不善之念)之时就及时察觉,于当下廓清,不使其演变为实际的过错,进而徐加保任,恢复其至善本心。而要达到这一点,“慎独”则至关重要。人只有慎独,心有所主,内心才能保持高度警觉,及时觉察到念虑的萌动,进而克治。

第三目“谨威仪以定命”,是从九容(即足容、手容、目容、口容、声容、头容、气容、立容、色容)层面去证人。如果说“卜动念以知几”是慎独之学的内在层面,那么“谨威仪以定命”就是其外在体现,二者相为表里,相辅相成。

第四目“敦大伦以凝道”,是从父子有亲、君臣有义、长幼有序、夫妇有别、朋友有信五伦层面去证人。五伦是人与人之间最基本的道德伦理关系,即《中庸》所谓“天下之达道”。

第五目“备百行以考旋”,是在第四目“敦大伦”的基础上推衍而来,即由五伦推去,“盈天地间皆吾父子、兄弟、夫妇、君臣、朋友也”。所谓仁(亲)、义、序、别、信,不只适用于五伦,而是放之四海,对万事万物皆当如此。孟子曰:“万物皆备于我矣。反身而诚,乐莫大焉;强恕而行,求仁莫近焉。”刘宗周继承孟子思想,认为我们也应当在日常中不断检视自己的各种行为,完善自我,而这种检视既可以是对应到具体的行为中,也可以是意念上的反省,即“慎独”。“百行”言多,“考旋”即反复考查、检视之义。

第六目“迁善改过以作圣”,强调人要不断地迁善改过,才能渐至于圣人之域。刘宗周说:“自古无见成的圣人,即尧、舜不废兢业。其次只一味迁善改过,便做成圣人。”其次指出迁善、改过是终身随行的一组命题,不能只满足于一时的迁改工夫,而应时迁时改,终身奉行不辍。

《纪过格》,其目亦有六:一曰微过,独知主之(物先兆);二曰隐过,七情主之(动而有动);三曰显过,九容主之(静而有静);四曰大过,五伦主之(五行不叙);五曰丛过,百行主之(物物不极);六曰成过,为众恶门,以克念终焉(迷复)。这六过中,微过(即妄)是根本,其函后来种种诸过,最为隐微可畏。其后环环相扣,一过积二过(隐过),一过积三过(显过),一过积四过(大过),一过积五过(丛过),终至众恶之门。因此要对治诸过,最根本的还是要在微过萌芽阶段进行干预,“微过,独知主之”,故而要通过慎独来克治。

我们细细看《纪过格》六目,其实是与《证人要旨》六目一一对应的,其叙述逻辑都是由内而外,由微到显,层层递进,且都从实践工夫层面展现了刘宗周的证人、成人过程。

《讼过法》,是通过一系列的仪式静坐自省来体察自身过恶,力求恢复其澄明本心,并徐加保任,以存心养性。

《改过说一》、《改过说二》、《改过说三》,是刘宗周有关改过理论的系统叙述,每篇侧重点各有不同。《改过说一》主要强调防微杜渐,即时时知过,时时改过,却妄还真。《改过说二》则指出人心明暗与过错的关系。即人心本体是明,有过必然自知,但被暗所遮蔽,则很可能有过而不自知,或有过而不能及时改正,并进而文饰,所以去除遮蔽,使本心由暗转明,归于圆满,极为重要。《改过说三》则指出“格物致知”对于改过的重要性。

从以上所呈现的《人谱》内容结构来看,我们可以看出其逻辑层次清楚且严密,环环相扣,且前后呼应,形成了一套非常完整的证人、谱人哲学体系。在刘宗周的哲学观念中,本体与工夫是体用一源、显微无间的关系,至善是心之体,实践工夫为心之用,本体与工夫互证。前面提到,《人谱》是为了纠正王学末流空谈心性忽视实践工夫的流弊而作,我们读完《人谱》,会发现其始终一贯多在讲实践工夫,由此亦可见刘宗周的良苦用心。

《人谱》一书,我们从大的层面来讲,它影响了明末清初儒学的学术风向,丰富了儒学的内涵,从小的方面来讲,他又为普通大众修身、齐家提供了明确且可操作性强的实践路径。刘宗周曾对其子刘汋说:“做人之方,尽于《人谱》,汝作家训守之可也。”放在当下来看,《人谱》其实仍有极强的普适性,其作为一部个人道德修养指南,非常值得一读。

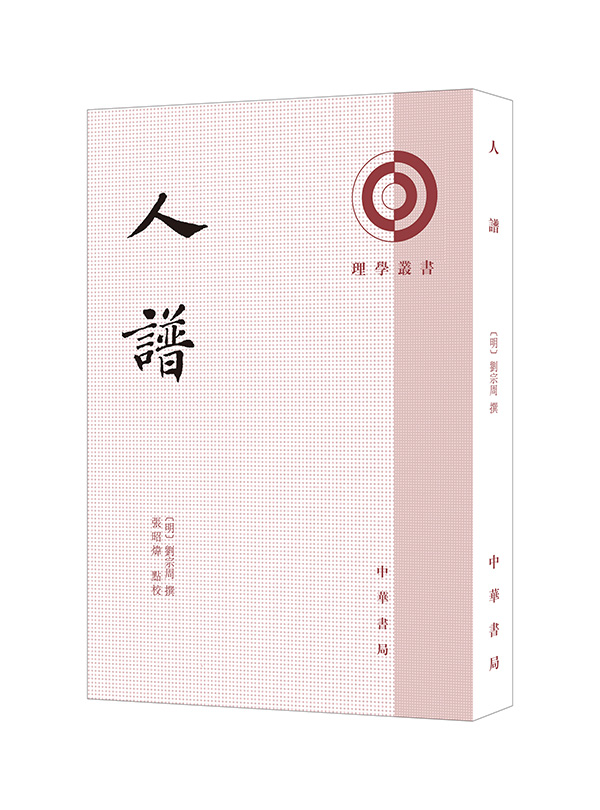

《人谱》一书自明代出版刊刻后,或单行,或附于刘宗周的全集中出版,到了现代,其标点本只见于《刘宗周全集》中,阅读不便,有鉴于此,中华书局推出了《人谱》的单行整理本。由于《人谱》本身篇幅较小,历史上又出现过很多有关此书的注释本,故我们遴选了三部有关《人谱》的重要注释本附于书后,即《人谱类记》《人谱大全》《人谱诗箴》。

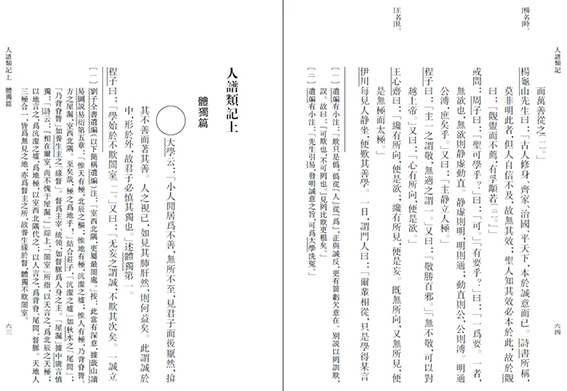

《人谱类记》,作者有多说,其中一说为刘宗周亲作,此书通过具体事例分类证明《人谱》,属于证人之实例,可读性极强。按照经史互证来看,《人谱》相当于经,《类记》相当于史。

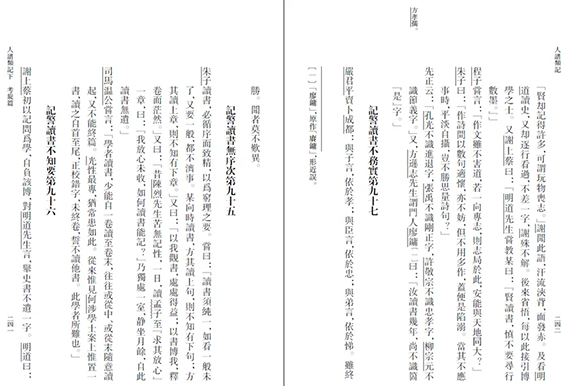

《人谱大全》,是清代叶潜夫四十余年践行《人谱》而为之注释之书,提纲挈领,注释精到。

《人谱诗箴》,是清代石广均所作,以诗歌的形式诠释《人谱》,读之朗朗上口,是《人谱》通俗诠释的佳作,利于《人谱》的广泛流传。

此次整理《人谱》以中国国家图书馆藏清顺治刻本为底本,这也是目前可见最早的版本,其次以傅彩本、洪正治教忠堂本、《刘子全书》本、雷鋐本为对校本,以《人谱大全》本为参校本。前文提及,《人谱》“一句一字,皆经再三参订而成”,在对校各版本的过程中,我们似乎抓住了其中的一丝脉络,进而窥见跨越十余年刘宗周撰著此书时学术思想上的细微变化,这或许可以为专业的研究者提供一些思路。此外,我们推行整理本,也希望能够为有意提高道德修养的普通大众提供一个更易于携带和阅读的可靠文本。当然我们也希望越来越多的人能够关注到《人谱》,进而阅读《人谱》,并由此谱写出独属于自己的一份“人谱”。

《人谱》一书是对宋明理学殿军刘宗周(1578—1654)《人谱》及其后出现的相关著作《人谱类记》《人谱大全》《人谱诗箴》四书的合并整理。

《人谱》一卷,探讨了“什么是人”和“如何为人”的问题,强调个人可通过自我反省并且迁善改过达到道德的高标准,成仁成圣,并且为学者提供了入学门径和进学阶次。本书是为对治当时民间流行的、带有强烈功利色彩的袁了凡《功过册》而作,同时也意在纠正阳明后学空谈心性而忽视实践工夫的流弊,是宋明理学史上的经典之作。

《人谱类记》二卷,是用具体的事例来分类证明《人谱》,书中多记古人嘉言善行,为学者提供了道德典范。

《人谱大全》三卷,是清代叶鉁四十余年反躬实践《人谱》而为之注释之书,提纲挈领,注释精到。

《人谱诗箴》是清代石广均所作,以诗歌的形式诠释《人谱》,读之朗朗上口,充分延续了儒家的“诗教”传统,是《人谱》通俗诠释的佳作,有助于《人谱》的广泛流传。

此次点校整理,《人谱》以中国国家图书馆藏清顺治刻本为底本,以傅彩本、洪正治教忠堂本、《刘子全书》本、雷鋐本为对校本,《人谱大全》本为参校本。《人谱类记》以日本天保十二年(1841)二书房合梓清翻刻本为底本,以傅彩本为对校本,以《刘子全书遗编》本、教忠堂本为参校本。《人谱大全》以清事天阁藏版为底本。《人谱诗箴》以清光绪重刻本为底本。

【作者】刘宗周(1578—1645),字起东,号念台,晚号克念子,学者称念台先生,亦称蕺山先生,是明末著名理学家、抗清名臣。其创立证人社,旨在通过讲学明理启迪初学、救正人心。其开创的蕺山学派对后世影响极大,清初大儒黄宗羲、陈确、张履祥等都是这一学派的传人。所著辑为《刘子全书》《刘子全书遗编》。《人谱》是其著作中非常重要的一部。

【点校者】张昭炜,北京大学哲学博士,中国社会科学院世界宗教研究所教授。主要研究方向为王阳明及阳明后学、方以智、宋代儒学等。出版著作有《方以智的哲学精神》、《阳明学发展的困境及出路》、《中国儒学缄默维度》等,古籍整理有《性故注释》、《万廷言集》、《胡直集》等,主编有“阳明学要籍选刊”、“阳明后学文献丛书”(第三编)等。

《人谱》是王阳明之后具有高度理论创见的理学家刘宗周的核心著作,有助于人们正确认识人的本性,培养道德自觉意识,并为人们提供了一套道德修养实践方案,对修身齐家具有很强的指导意义。现代新儒家牟宗三、杜维明等对《人谱》推崇备至。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073