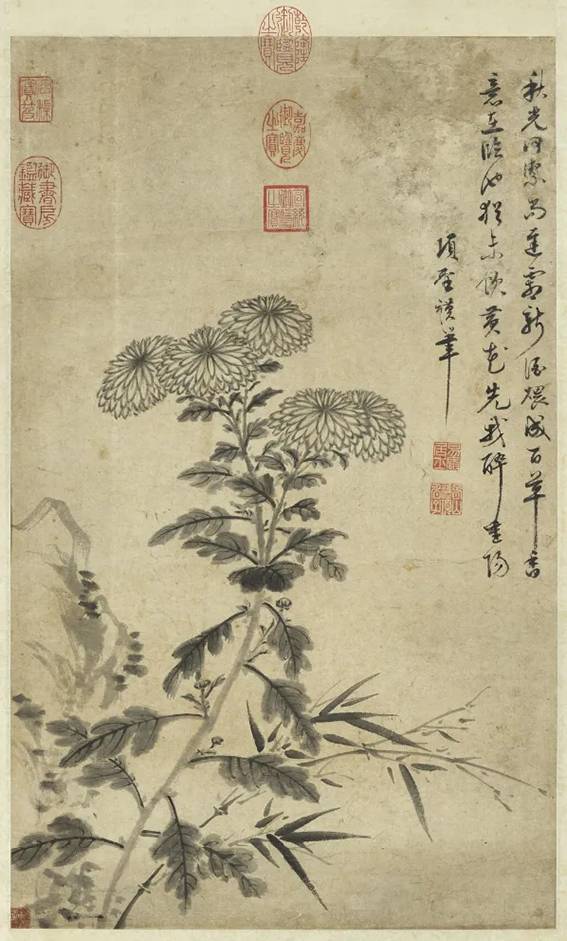

重阳节也被称作菊花节,早在西汉,我国就有重阳节登高、饮菊花酒的习俗。重阳节登高赏菊,是千百年来诗人吟咏的传统主题。品读《采桑子•重阳》,沉浸其中,如入寥廓江天。

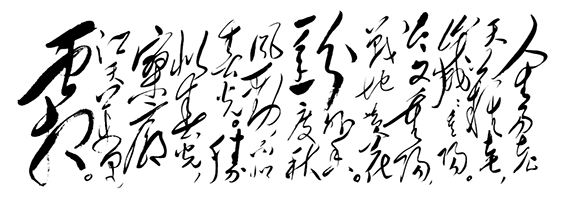

人生易老天难老,岁岁重阳。今又重阳,战地黄花分外香。 一年一度秋风劲,不似春光。胜似春光,寥廓江天万里霜。

(这首词最早发表在《人民文学》一九六二年五月号)

1929年1月,毛泽东、朱德率红四军主力离开井冈山,转战赣南、闽西。6月下旬,在龙岩召开的红四军第七次党代表大会上,红四军内部围绕建军原则和建立巩固革命根据地等问题出现意见分歧。毛泽东的正确主张未被接受,他落选前委书记。此后,他身患疾病,在闽西一边养病,一边开展地方工作。10月10日,毛泽东带病坐担架赶到上杭,住在汀江岸边的临江楼。第二天,适逢重阳节,毛泽东倚楼远眺,诗兴油然而生,吟成这首《采桑子•重阳》。

《采桑子•重阳》是毛泽东身处逆境时写的感怀之作,通过度重阳,咏菊花,赞秋色,抒发了诗人的人生感悟和革命豪情,独具神韵。毛泽东以特有的胸怀、气魄和艺术眼光,谱写了一曲革命人生的壮美颂歌。

上阕起句“人生易老天难老”,人生短暂,而自然界的发展变化则比较缓慢,不易衰老。李贺《金铜仙人辞汉歌》中有“衰兰送客咸阳道,天若有情天亦老”之句,这里反用其意,以“天难老”反衬“人生易老”。“岁岁重阳,今又重阳”,既是“天难老”的特点,也是“人生易老”的证明。每年都有重阳节,想到人生短暂,悲观者叹息“夕阳无限好,只是近黄昏”;乐观者表达“莫道桑榆晚,为霞尚满天”。1929年的毛泽东年富力强,但身处逆境,深感创业维艰。开头这几句似乎有些沉闷,略感压抑,但毛泽东终究是有伟大抱负的政治家,不会因时间无涯、人生有涯的感慨而消沉衰颓,反而更加激发起“及时当勉励”的紧迫感。

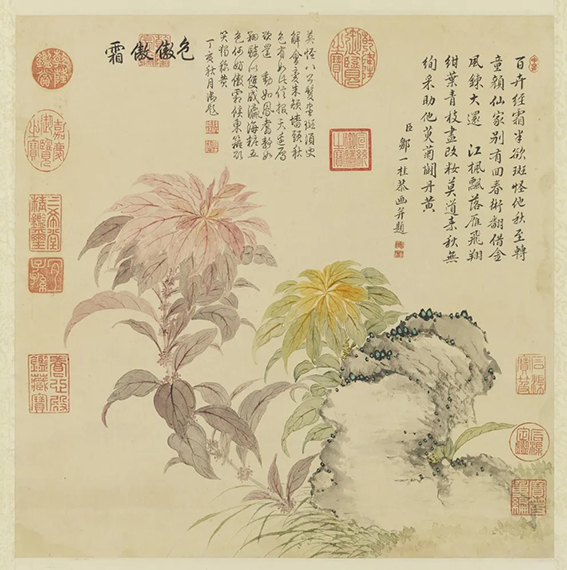

“战地黄花分外香”,作者笔锋突然一转,写出今年重阳节独特的感受和不同寻常的意义。“黄花”即菊花,典出《礼记》:“季秋之月,鞠有黄华。”重阳节也被称作菊花节,早在西汉,我国就有重阳节登高、饮菊花酒的习俗。重阳节登高赏菊,是千百年来诗人吟咏的传统主题。如:王勃《九日》:“九日重阳节,开门有菊花。不知来送酒,若个是陶家”;杜甫《复愁》:“每恨陶彭泽,无钱对菊花。如今九日至,自觉酒须赊”;苏轼《南乡子•重九涵辉楼呈徐君猷》:“佳节若为酬。但把清尊断送秋。万事到头都是梦,休休。明日黄花蝶也愁。”客观地说,本词初稿的“但看黄花不用伤”句,虽境界不如定稿句那么高,但准确反映出当年写诗时的复杂心境。而改成“战地黄花分外香”之后,给读者创造出一个色香俱佳的非凡意境,原来的感伤情绪一扫而空,显得格外开朗洒脱。

古代诗人也有把菊花和战争、战场联系在一起的。唐代岑参《行军九日思长安故园》中写道:“强欲登高去,无人送酒来。遥怜故园菊,应傍战场开。”表达了诗人浓重的思乡之情。唐末黄巢《不第后赋菊》:“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。”诗人把菊花与战争相提并论,但充满了血腥杀气。

“战地黄花分外香”,化用杨万里的“若言佳节如常日,为底寒花分外香”,与元好问“高原水出山河改,战地风来草木腥”的句意完全相反,将消沉情绪转化为激扬的格调。毛泽东笔下的战地菊花与革命战争联系在一起,经受丹心热血抚育,因而更加芳香四溢。1996年1月28日,《文汇报》所载《舒同与毛泽东》一文中写道:“1932年春漳州战役结束,毛泽东同舒同第一次会面。打扫战场时,毛泽东握着舒同的手说,早就知道你了,看过你的文章,见过你的字。毛泽东边走边从弹痕遍地的地上捡起一颗弹壳,轻轻地说:‘战地黄花呵!’舒同会心地一笑,他为毛泽东如此丰富的情感世界和如此神妙的结句所触动。”这是革命家的视角,这是思想家的气魄,这是革命乐观主义的自然流露。

词的下阕通过吟咏秋景表达对待秋天的态度。“一年一度秋风劲,不似春光”,一年一度的秋风猛烈地吹来,与春天明媚和煦的春光迥然不同。秋季不及春天那样万紫千红,嫩绿娇黄,香郁迷人,但秋风具有扫荡酷暑、荡涤尘埃的巨大威力。“劲”字写出了秋天强劲有力的个性,也隐隐透露出诗人的人生追求和价值取向。

春夏秋冬四季中,秋以萧瑟凋敝、满目苍凉等特质给人以悲伤之感。“睹落叶而悲伤,感秋风而凄怆。”绝大多数古代诗人每每将悲情愁绪与草木摇落、万物凋零的秋景联系在一起,以萧瑟的清秋意象传达人生的烦闷、生命的忧患。无论是风格婉约的柳永、李清照,还是词风豪放的苏轼、辛弃疾,在红衰翠减、万物凋零的秋天,都禁不住感伤身世,悲从中来。然而,毛泽东没有附和古代文人的悲秋情调。“胜似春光”一句,寓意非凡。在毛泽东看来,秋色比春光更加美好,更有魅力。他打破了肃杀哀婉的文人悲秋传统,高扬赞秋情愫,展现出寥廓豪迈的艺术境界,彰显了豁达激越、超凡脱俗的人格魅力。

“寥廓江天万里霜”,秋高气爽,水天相接,这是对“胜似春光”的具体诠释。虽是绘景写实,却又胸襟宽广,有“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”的壮阔之感。如果说“战地黄花分外香”是芬芳秀丽的近景,表达诗人对战斗胜利的温馨心境,那么“寥廓江天万里霜”则是辽阔壮丽的远景,寄托诗人对革命前途的美好遐思,余韵悠扬。“万里霜”之“霜”不是霜雪之霜,而是秋色的代字,是“霜叶红于二月花”的“霜”,色彩斑斓,绚丽迷人。

这首词的原稿是下阕在先,先描写秋天的壮美和江天的寥廓,再感悟人生的短暂和宇宙的无限。诗人进行修改时,将上、下两阕互易位置。采用这种“挪移法”之后,原先字里行间透出的抑郁情绪锐减,先抑后扬,境界变得更加开阔,更使人感受到生生不息、激越豁达的活力。这是毛泽东创作于逆境中的作品,有沉郁的思索,但全然不见怨天尤人、消沉郁闷的牢骚与哀叹,呈现给世人的是积极乐观、豁达昂扬的人生追求与洒脱心态。

(选自《重读毛泽东诗词》,有删改,原标题为《逆境超越:战地黄花分外香——读〈采桑子•重阳〉有感》)

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073