《南史》专题︱张金龙谈点校本《南史》修订

评论内容:

从上世纪五十年代到七十年代,陆续完成、出版的点校本“二十四史”是新中国古籍整理出版工作的代表性成果。然而,限于当时的条件,点校本仍然存在不少不足,标点也有一些值得商榷的地方。2006年,点校本“二十四史”的修订工程启动,2013年以来,新的修订本陆续推出,近期问世的《南史》修订本是这一工程的最新成果。《南史》的修订由首都师范大学张金龙教授负责,《上海书评》请他谈了《南史》和《南史》修订的相关问题。

《南史》以八十卷的体量撰写宋、齐、梁、陈一百七十年历史,就其编纂情况和内容特点,请您做一简要介绍。

张金龙:《南史》全书八十卷,分为本纪十卷、列传七十卷,是记述南朝宋、齐、梁、陈四朝一百七十年(420至589年)历史变迁中各类人物事迹的纪传体史书。《南史》只有纪、传而没有表、志,似乎显得体例不够完备。究其原因,主要还是因为表、志修撰比起纪、传困难更大。就表而论,需要更细致精确的史料,当时李延寿并不能掌握修表所具备的基本资料。再者,南北朝史书的志都已无缺,其中涉及梁、陈、北齐、北周、隋五朝的《隋书》十志(《五代史志》)的修撰,李延寿是主要参撰者,加上《宋书》《南齐书》和《魏书》的志,体量不小,他大概没有精力和时间对之进行删削,而且典志涉及范围广泛,以一人之力熟悉这么多朝代的所有典章制度几乎不大可能。如果把志也列入《南史》和《北史》的编撰计划中,工作量可能还要翻倍,在当时来说并不具备可行性。

李延寿的修史工作深受其父李大师的影响,请问这种影响主要体现在什么方面?根据李延寿的记述,李大师是希望能拟《吴越春秋》而以编年体修撰南北朝史,为什么最后李延寿没有采用其父编年体的修撰设想,而采用了纪传体?

张金龙:《南史》和《北史》虽为李延寿独撰,但其缘起则始于其父李大师,也可以说这两部史书体现了李氏父子二人的历史观。《北史·序传》载:“大师少有著述之志,常以宋、齐、梁、陈、魏、齐、周、隋南北分隔,南书谓北为‘索虏’,北书指南为‘岛夷’。又各以其本国周悉,书别国并不能备,亦往往失实。常欲改正,将拟《吴越春秋》,编年以备南北。”可知他早就萌发了修史意愿,具体何时难以确知,估计是在隋朝实现南北统一之后。李大师少时曾亲身经历了北齐、北周及南北分裂的局面,隋末的动荡纷争以及给他人生带来的苦难经历,也都会促使他生成反对分裂和战争、向往统一和安宁的社会局面的历史认知,当然主要原因还在于经过南北朝长期分裂以后到隋唐所形成的大一统局面呼唤能够体现新时代历史观的史书的出现。延寿所述大师的历史观,其实也即是他自己的历史观。“南书谓北为‘索虏’”,实指《宋书》;“北书指南为‘岛夷’”,实指《魏书》。此二书修撰于南北朝时期,几乎可以看作是当代史,既是南北朝各史中体量最大也是最能显示南北朝政权各自历史观的史书。现有南北朝史书不仅在历史观上不能适应新时代的要求,而且还由于受当年分裂和敌对局势的影响,在涉及对方历史的记述上存在失实之处,后人在阅读时很容易被各自片面的或失实的记载所误导,从而形成错误的历史认知。不仅如此,所谓“索虏”和“岛夷”的子孙后代现在就生活在同一国度,其原有的偏狭的族群认同急需改变,惟其如此,才有利于人们在一个新的大一统国家和谐有序地生活。当然,也只有这样,李唐皇朝的统治才能更加巩固。

李大师最初的计划是修撰一部像《吴越春秋》那样的编年体史书,也就是将南北朝历史融入一部书中记述,然而,最终由李延寿完成的《南史》和《北史》却是以纪传体的形式呈现出来,并且南朝和北朝各自成书,与大师当初的设想并不一致。这也表明,延寿修撰二史主要继承了其父的历史观,而对其旧稿——如果有的话——的承袭可能比较有限。之所以有这种变化,还在于当时并不存在修撰一部融会南北朝历史的编年体史书的条件,一则当时所能利用的历史记载主要还是纪传体的前代史书,二则他还无法以一己之力完成这么一部史书。

唐太宗贞观初年设立史馆,李延寿就是史馆中的史家,且先后参与《晋书》《隋书》(包括十志)的编修,请问这些修撰经验对李延寿编定南北二史有何影响?唐初修史热情高涨,与李延寿同期涌现出诸多杰出的史家,您如何评价李延寿在其中所处的地位与所作的贡献?

张金龙:唐初,在颜师古、孔颖达主持和魏徵监督下,李延寿和敬播具体负责《隋书》纪、传的修撰,贞观五年以后延寿就未参与其事,而在贞观三至五年参与《隋书》修撰时,他还将部分时间用于《南史》和《北史》资料的准备,大概在《隋书》修撰上投入的精力比较有限。利用贞观初年修《隋书》之机抄录的资料,延寿在贞观五年“内忧去职”之后可能就已开始着手二史编纂事宜,这次准备的资料远未达到完成二史之所需。更好的机会要到十年之后才出现,延寿于贞观十五年和十七年先后参与了《晋书》和《隋书》十志的修撰,当时五代史已编撰完成,虽然外人难以看到,但他在崇贤馆修史时可以自由使用,这使得他有机会进行披览抄录。在《晋书》和《隋书》十志修撰期间,他应该只是为二史编撰准备资料,恐怕没有多余的时间进行实质性的编撰工作,待到《晋书》和《隋书》完成后,他才有可能腾出时间来进行二史的编撰。当然,在抄录资料过程中也应该会思考二史如何编撰的问题,《晋书》和《隋书》十志的修撰尤其是前者肯定会对他编撰二史有所启发。在参与唐初官修史书修撰过程中,延寿的修史能力得到了充分锻炼,更主要的是他能够接触到更多可资利用的资料,并趁本职工作之暇加以抄录,这为他最终实现父亲遗愿提供了良好条件。

李延寿从贞观三年前后入仕起,到完成《南史》和《北史》的修撰已逾三十年时间,其入仕时或者说开始继承父亲遗志为修史进行准备时大概在二十五至三十岁左右,至其完成修史时当已接近花甲之年。延寿参与官修《隋书》和《晋书》,独立修撰为当朝所重的三十卷《太宗政典》,可能还参与了太宗、高宗朝国史或实录的修撰,更主要地是以一己之力编撰了一百八十卷的《南史》和《北史》,以这样的成就在著作家辈出的唐初文苑,无疑还是能够大放异彩,不仅可以说他是唐初十分杰出的史家之一,而且也可以说是整个唐代十分杰出的史家之一。

您如何看待《南史》与《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》在编撰旨趣上的差异,以及由此体现出的长处和价值?

张金龙:得以流传后世的南北朝八代正史是李延寿编撰《南史》和《北史》的主要资料来源,同时他还有机会见到八代正史之外的其他史书,这就使得二史能够提供超出八代正史的历史资料。延寿自谓在八代五百五十卷正史之外,还勘对了一千余卷杂史,似乎有较大程度的夸张,符合事实的说法应该是,其在八代正史以外所涉猎或勘对的杂史可能与正史的卷数相差不大,距一千余卷还差一半,即便是这个数字也并非可以轻易为之。

就南朝部分的卷数来看,南朝四史纪、传部分的总卷数分别为三十、一百八十卷,而《南史》纪、传部分的卷数分别为十、七十卷,删除了六成以上。这无疑是一项高难度的工作。《南史》列传记载的顺序是:首先为《后妃传》上、下卷,通记南朝四代的后妃;接着依次记载宋、齐、梁、陈四代的王公大臣,每一代先记宗室及诸王,再按时序记载将相大臣等军政人物,而有资格入传的家族人物往往附于其先祖之下;其后依次为类传、《夷貊传》和《贼臣传》,应该说在体例上比四代正史更为规整,表明李延寿在编撰体例上进行过通盘的考虑并付诸实施。

从四史的类传与《南史》的类传卷目也可看出这一点。《宋书》的类传依次为《孝义》《良吏》《隐逸》《恩倖》;《南齐书》的类传依次为《文学》《良政》《高逸》《孝义》《倖臣》;《梁书》的类传依次为《孝行》《儒林》《文学》(上、下)《处士》《止足》《良吏》;《陈书》的类传依次为《孝行》《儒林》《文学》。而《南史》的类传依次为《循吏》《儒林》《文学》《孝义》(上、下)《隐逸》(上、下)《恩倖》。应该说,无论是类传名称还是其排序,《南史》与四书都有出入,就名称而言,比《宋书》多出了《儒林》《文学》两传,比《南齐书》多出了《儒林传》,比《梁书》多出了《循吏传》;就排序而言,其《隐逸》《恩倖》两传的次序与《宋书》相同,《儒林》《文学》两传的次序与《梁书》和《陈书》相同,总的来看由于名称有出入,两者在排序上的差别也较大。李延寿所选择的类传人物大体不出四书所载范围(间有超出者),但其名称的沿袭或更改以及次序的安排,都反映了他对各类人物在南朝历史上地位和作用的认识和评判,一定程度上也体现了他的历史观和为政理念,有着观照现实的因素。

《南史》有关四夷的记述也能够看出李延寿的历史观,特别凸显了他以大一统时代的历史观来观察分裂时期南朝各代与周边民族、域外政权之间关系的认知。《宋书》卷九五至九八分别为:《索虏传》并附芮芮等传,《夷蛮传》(南夷、西南夷、东夷、荆雍州蛮、豫州蛮),《氐胡传》;《南齐书》卷五七至五九分别为:《魏虏传》《蛮传》《西南夷传》《芮芮虏传》等;《梁书》卷五四《诸夷传》包括《海南诸国传》《东夷传》《西北诸戎传》。比较来看,若作为《四夷传》来说,以《梁书》的记载最有章法,《宋书》和《南齐书》所记除了四夷,还包括了国内蛮族以及南北朝交界地带的鲜卑和氐、羌政权,两书都将北魏作为各传之首,体现了对其劲敌的高度重视。《梁书》已将北魏从《诸夷传》中剔除出去,一则北魏在梁中叶就已不复存在,二则作为唐初所修正史,其统治集体成员的祖先大多来自北魏及其后继政权,若将北魏归入诸夷传显然不符合当下的历史认知。而修成于南朝的《宋书》和《南齐书》则是对其国内史观的如实表达,北魏由“索虏”到“魏虏”的变化,反映了刘宋和南齐对北魏在认知上的改变,也是南北朝关系由完全敌对的战争关系转变为相对缓和的战和关系的反映。《南史》卷七八、七九为《夷貊传》上、下,其中上卷包括《海南诸国传》《西南夷传》,下卷包括《东夷传》《西戎传》《诸蛮传》(荆雍州蛮、豫州蛮),其后《西域诸国传》载高昌国、滑国并附呵跋檀等国,最后载《北狄蠕蠕传》。可以看出,《南史》的《夷貊传》主要是在承袭并缩减《梁书·诸夷传》基础上又加入了《宋书》的《荆雍州蛮、豫州蛮传》,对柔然的称谓则沿袭了北魏以来的“蠕蠕”,而未用南朝的“芮芮”,同时也弃用《宋书》之“芮芮虏”和《南齐书》之“芮芮国”,而以“族”目之。之所以主要承袭《梁书》之《诸夷传》,是因为南朝的对外关系到梁朝已达到极盛期,更能代表南朝与域外政权的关系,关键是因为《梁书》修成于唐初,与李延寿所秉持的历史观是一致的。

李延寿自述其增删南朝四史的原则是“鸠聚遗逸,以广异闻”,“除其冗长,聚其菁华”,您认为他的增删工作做得如何?您如何评价此中得失?

张金龙:关于《南史》删节四书的问题。四库馆臣和清代考据学的几位泰斗都有专文指摘,的确,相对于八代正史,《南史》和《北史》删繁就简是一大特色,也是最为后世史家评述时所称道者。在赵翼看来,既有“南史删节之得当者”,“亦有不当删而删”者。对于通盘地了解和认识南北朝历史来说,“简净”可收易读之效,更易于读者把握历史的整体脉络,但对于现代的研究者来说,“简净”却不利于全面准确地认识历史的真实性和复杂性。总的来说,古人了解南北朝历史多通过二史,而今人研究南北朝史则主要依靠记载更详实的八代正史。总的来说,二史的成功主要在于删繁就简,而二史为人诟病则在于删而不当,可见进行删改并非易事,必须慎之又慎。

关于《南史》增补史事的问题。李延寿自述其对八书进行删节的同时又补充了不少“小说短书”的内容,而这些“小说短书”大多在后世湮没无闻,这使得《南史》和《北史》在史料价值上有可能超越八书。以今天的眼光来看,这应该是二史最具价值之处。在赵翼看来,《南史》不仅有对四书的删节,也有在四书之外新的增加,不过,有利难免有弊,钱大昕所做的考订显示,这种情况大多属于弊多利少。

关于《南史》不合史例史法的问题。《南史》中存在不合史例、史法或者说体例不纯的问题,这在增删过程中实际上多有体现,对此,赵翼和钱大昕都有专文论述。赵翼认为李延寿在对《宋书》体例进行改变的同时未能根据具体情况做出相应的调整。这可以说是《南史》《北史》史法的一个主要特色,当然也是其不合史法的表现。而二史中的子孙附传之例更是“非史法”的典型表现。钱大昕则指出好几条《南史》有乖史例史法的事例。当然,一部史书要做到在体例和方法上的完全一致或纯而又纯,事实上也是不可能的,何况对于涉及千百人物的大部头著述就更是难以做到。

关于李延寿不谙官制的问题。钱大昕对《南史》的不少批评,其实多与官制有涉,亦即对于被记述者的官职如何表述或怎样删改才能算是适当合理的问题。钱氏指出的“《南史》于刺史、军号什去其七八,或并不书都督”的现象,不仅是关乎体例的问题,也是《南史》修撰时删节最多且因此导致大量错误的原因,虽然这种处理方式可以使《南史》的文字在四书基础上大量简化,但极易导致错误且使得史书的史料价值大大降低,对于一部供后人了解历史真相的史书来说,这种问题可以说是致命的。二史中此类因删节而出现的自相矛盾及史实乖谬之处,可谓俯拾即是,不胜枚举。李延寿在撰史时对这类记载似乎未做通盘考虑,而是在前史基础上仅就对应的纪、传文字进行删削,从而出现了诸多本不该有的错谬。除了因删节所致错谬外,《南史》中还有因删改而致原本比较清晰的记载因过于简略而致“语义不明”者。当然对于纷繁复杂的南北朝历史,李延寿不可能全都有充分的研究和准确的认识,这也是导致二史疏失较多的原因。

李延寿所修《南史》和《北史》直接打破了此前南朝和北朝各自修史的局面,司马光说李延寿所修南北二史“堪称近世之佳作”,您如何理解这一评价?您认为李延寿在消弭南北分隔的努力上做得如何?王鸣盛在《十七史商榷》中认为李延寿在二史的修撰中明显是以北为正统的,钱大昕也认为他有“内北而外南”的倾向,对此您如何评价?

张金龙:司马光对南北二史的评价,实际上也是他自己历史观或《资治通鉴》编撰旨趣的体现,两者的共通之处在于:《南史》《北史》和《通鉴》都是通史,只不过前者是较短时段几个朝代的历史,而后者则是很长时段众多朝代的历史;两者的编撰方法都是对旧史的删繁就简,只不过前者是承袭了旧史的纪传体体例,而后者则是将旧史的纪传体改造为编年体;两者的目的都是通过编撰新史剔除旧史中与新时代不合拍的历史观念,更容易为当代的读者特别是统治者所接受,从而更好地发挥历史有用于世或资古以鉴今的作用。两者的不同之处在于,《通鉴》资治的目的十分突出,故而司马光对于与资治无关的“讥祥诙嘲小事”是排斥的,而二史的资治倾向不甚强烈,李延寿的主要目的在于编撰一部符合大一统时代历史认知的反映南北朝历史全貌的著作,故而愿意采纳“讥祥诙嘲小事”之类的记载。

李延寿明确指出《南史》和《北史》“凡八代,合为二书,一百八十卷,以拟司马迁《史记》”。之所以专门指明以《史记》为蓝本,就是因为二史与《史记》一样皆属通史性质的纪传体史书,而两《汉书》及《三国志》则是断代史。赵翼认为《南史》和《北史》有效仿《三国志》的情况,从纪传体的角度的确可以这样看,但另一方面两者却有很大不同,《三国志》由于将三国政权放入同一部史书而作的正闰之别,在《南史》和《北史》中则因南北朝政权分属两部史书而得以化解,反映了李延寿和陈寿在历史观上的根本区别,一定程度上也可以说是西晋和唐朝这两个时代不同历史观的体现。

关于《南史》“内北而外南”的问题。李延寿继承先父遗志,意欲改变已有南北朝史书中互相敌视和攻讦的现象,总的来看这一目标基本上达成了。《南史》与《北史》分别成书而不是合为一书,有助于解决这一问题。如果将二史合为一书,作为纪传体史书势必要面对在本纪中以哪一方为正统的问题,而将南北朝历史分别成书,可以说极为巧妙地解决了这一难题。尽管如此,唐朝的都城和政治重心都在关中地区,可以看作是北朝尤其是隋朝的继承者,故而不排除官方史观存在“内北而外南”的倾向,尤其是在遇到需要做出非此即彼的选择的场合。尽管钱大昕指出其有“自乱其例”之嫌,但与在整本书的体例上明确区分正闰相比,毕竟有着实质性的不同。《南史》经过令狐德棻和当朝宰相的审定,钱氏所指出的情形有没有可能不是延寿原本的表述,而是德棻或其他宰相所改呢?

事实上,《南史》和《北史》在成书后的一千多年时间里广为流传,其影响力甚至超过了八代正史,您认为造成这一现象的原因是什么?

张金龙:应该说,《南史》和《北史》广为流传的主要原因还在于:一方面,其历史观符合唐代以后的政治需要;另一方面,其所受到的评价远高于八代正史。《新唐书·李延寿传》云:“其书颇有条理,删落酿辞,过本书远甚。”谓二史远超八代正史,只能就其简洁而论,而不能作为对两者的全面比较。曾校勘过二史的北宋史家宋祁修撰《新唐书》纪、传的旨趣与李延寿修撰二史的旨趣相去不远,这是其对二史高度评价的出发点。二史在后世颇受好评,的确与其简洁有关。毫无疑问,唐宋时期二史的传播和影响力远比八代正史为大,大多数士子了解南北朝历史是通过二史而不是八代正史,无论是唐代《举人条例》,还是南宋朱熹的科举私议,八代正史完全被二史所取代而作为了解南北朝历史的基本文献来看待。明清时期这种情况应该也没有根本改变。

可否简单介绍现存的《南史》版本、刊刻及收藏情况?

张金龙:现存《南史》宋代版本,有如下两种:一、南宋前期浙刻本。本次修订中利用了今存于中国国家图书馆的四卷残本。二、南宋中期建刊本。该版本实际文字错讹不少,修订中利用了今分别藏于国家图书馆(中有清人补抄的数卷)四十六卷本(再造善本)和辽宁省图书馆所藏一卷(卷七〇)宋本。

《南史》和《北史》在元代又有重刻。现存元刊本《南史》为元成宗大德十年刻本(简称大德本)。现存被标注为大德本的多种《南史》,分别藏于中国国家图书馆、上海图书馆、四川省图书馆、湖北省图书馆、南京图书馆、北京师范大学图书馆及日本静嘉堂文库、东洋文库等机构,几乎都经明代重修补配(甚至很有晚于民国时期补配的情况),没有一部是元代刻印之足本。这次修订利用了几种参与国图及中国台湾相关藏书机构的几种大德本残卷。

明嘉靖七年(1528),南京国子监奉命对所藏旧版进行修补并印行。此后南监本历经修补、刷印,直到清代嘉庆十年板毁于火。南监本虽曾多次刊行,流传较广,但完本之嘉靖或万历刊本今已难得一见。稍晚于万历重刊南监本,北京国子监也刊刻了二十一史,其中《南史》刻于万历三十、三十一年。康熙年间对北监本作过一次全面修补。明末崇祯年间,海虞毛晋汲古阁刊刻十七史,其中有今存汲古阁本《南史》。清乾隆四年(1739),武英殿开雕二十一史,至十一年完成,其中《南史》据明北监本校刊,每卷末附载考证若干条。

1935年,作为百衲本二十四史系列之一,百衲本《南史》由上海商务印书馆影印出版。百衲本《南史》由多种大德本补配而成,据张元济《跋》,该书乃借影北平图书馆所藏大德本并补以涵芬楼藏本,漫漶处则用常熟瞿氏铁琴铜剑楼、江安傅氏藏园所藏之本加以抽换,仍有残缺者则用他本挖补,故其不尽为大德本之原本。百衲本二十四史影印时多有描润修补,兼具影印本和校本双重性质。

您如何认识1975年版点校本《南史》?此次修订本相较此前点校本解决了哪些问题?弥补了哪些不足?

张金龙:1975年中华书局出版的点校本《南史》,由卢振华点校,王仲荦覆阅,魏连科、赵守俨参加编辑整理。点校本《南史》不仅作了比较准确的断句、标点和分段,而且参考数种版本及众多相关文献,对旧刊本中存在的问题进行了全面校勘,取得了令人瞩目的成果。尽管如此,点校本《南史》在校、点两方面仍存在不少可以改进之处和需要进一步明确的问题。本次修订工作在原点校本基础上,对《南史》文本及标点、段落等方面作适度修订。按修订工作的相关规定和总体要求,对《南史》文本作全面的文本校勘,力求整理出一个既在一定程度上更符合《南史》原貌又便于读者使用的错讹较少的新的文本。

原点校本是以百衲本作为工作本“择善而从”,本次修订经过慎重考虑还是决定以百衲本作为底本。原点校本的通校本为汲古阁本和武英殿本,参校本为南、北监本和金陵书局本。局本实为汲本的覆刊本。鉴于汲本舛误较多,不大适宜作通校本,本次修订遂改为参校本。南、北监本和殿本虽然有可能同出一个系统,但毕竟又是所仅见的三个皇家刻本,其校对都是由高水平的学者所承担,能够反映当时的最高水平。因此,本次修订将这三个版本都列入通校本。四库全书本与殿本相似度极高,可以看作是同一个版本的刻本和抄本之别,但库本也作了新的校勘,在对校中发现的确存在极个别实质性的差异,且存在库本优于殿本的情况,故本次修订亦曾作了必要的参校。虽然残存宋本——尤其是国图再造善本所影印的建本《南史》——也存在明显的舛误错讹之处,但毕竟属于最早的《南史》版本之一,且保存卷数较多,故理所当然应该列入通校本。原点校本出版说明中虽然提及曾查对北图所藏宋本残卷,但在校勘记中未见体现,查对到什么程度无从得知。此外,通校本中还有几种明确为元大德本的《南史》残卷。本次修订以日本静嘉堂文库藏元大德本及汲本作为参校本,参校的原则是在所有出现通校本版本异文的地方都进行核校,以作为是非定夺的辅助。

清代以来学界在校勘、校读《南史》时对隋唐以后各类文献多有利用,原点校本也有比较充分的吸收且有若干新的发现。清人的校勘成果如王懋竑、钱大昕、王鸣盛等人的著述及殿本考证,以及张元济《南史校勘记》在原点校本中也都有所利用。点校本出现以后最值得关注的是马宗霍《南史校证》。本次修订中对包括原点校本校勘记在内的相关成果也都在全面复核基础上进行充分的参考吸收,力求不放过任何有价值的意见。遗憾的是,限于修订体例而未能一一加以引证。此外,本次修订在吸收以往他校成果的同时,还把以往所未曾利用的不少文献也纳入他校范围。

这次修订工作所取得的成果,或者说在原点校本基础上的推进,可用一组数字来表示:原点校本校勘记为一千九百五十七条,修订本校勘记为两千九百零三条,净增近千条。具体来看,原点校本校勘记有三百三十三条被删除,保留者为一千六百三十六条,则修订本新增校勘记为一千三百二十一条,超过全部校勘记的百分之四十五。而在保留的原校勘记中,三百八十余条文字沿用旧校,约占全部校勘记的百分之十三;一千二百五十余条则根据新的校勘情况加以修订,并重新撰写了校勘记,约占全部校勘记的百分之四十三。修订本之所以能够在原点校本基础上有较多创获,除了通校本和参校本的扩展,还与他校文献的扩展有很大关系。从《南史》史“源”角度来看,修订本校勘记比原点校本校勘记征引《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》分别多五百零七、二百零七、四百二十三、一百七十九次,合计多引一千三百一十六次;从他书引《南史》角度来看,修订本校勘记征引文献九十九种,比原点校本校勘记所引六十八种多出三十一种,若算上修订长编所征引的文献,则修订本所利用的文献超出原点校本一半左右。需要说明的是,以上数字可能会有一定误差,但应该不会太大。

可否具体谈论一下您的修订原则、计划、过程及修订经验。您认为在处理《南史》校勘和修订问题时相比其他南朝四史更应该注意哪些方面?

张金龙:开始修订之前,我们首先对原点校本《南史》所做的工作进行了调查和分析,对《南史》版本的收藏情况做了细致地调查和了解,并到数家图书馆查阅了若干善本(包括利用访日机会专门到东洋文库查看了所藏大德本《南史》),选择数卷进行对校,从而为确定底本和通校本、参校本提供了依据,还对与他校和理校相关文献进行了摸排和抽样分析。在此基础上提出修订方案、凡例及两卷样稿,经审定通过之后即开始具体的修订工作。修订工作前后延续十余年之久,实在是始料未及,而工作量之大也是远超当初想象。虽则希望以最高标准完成这一工作,但限于各种主客观条件,最终未必能够达成所愿。

以百衲本为底本可以兼顾与原点校本之间的连续性,但百衲本复杂的来源也给后续以“底本校”为原则进行工作带来了一定困扰(特别是某些字词用字不统一)。随着修订工作的深入和认识的提高,后来对最初的修订方案和工作流程也都作了若干调整,这也符合实践出真知和具体问题具体分析的工作方法。我们的想法是将现存具有代表性的《南史》版本都纳入到校勘范围之内,再从“源”和“流”两个方面把相关文献纳入他校范围,以竭泽而渔的办法进行广泛比较,力求使问题点或校勘点不致遗漏。文献的校勘当然要以文本的对校为出发点,而是非的判断也不能不考虑具体的史事和时代因素,同时也要结合常理来作出论断,如在考虑异体字、通假字的使用时,不能说先秦或汉代可以通假,就必定意味着南朝或唐代也能通假。无论是本校还是他校,都需要进行仔细对读核校,而理校则需更加全面深入地分析具体问题。虽然限于体例理校环节未必能够体现出来,但实际上都是做了充分认真的工作的。

与南朝四史只有“流”而没有“源”不同,《南史》是既有“源”又有“流”,故而在《南史》校勘中必须兼顾这两个方面。如果只关注本校,是很难做出超越古代文本的新的精校本的。鉴于《南史》的这种特殊性,他校在《南史》校勘中便具有相当的重要性。当然,在与南朝四史对校时需注意辨别属于《南史》原本错误还是版本流传所致错讹,否则很容易出现校改过度的情况,其结果是虽然有可能越来越接近史实,但又会离李延寿所撰《南史》的原貌越来越远。《南史》《北史》修成后,的确成为后世读书人了解南北朝历史的最主要来源,在类书等各类书籍编撰中也常被摘抄引用,也有专门摘录或改编二史以成书者。唐代后期许嵩所撰《建康实录》,其刘宋部分主要摘自梁朝裴子野《宋略》,而齐、梁、陈部分主要节引自《南史》。北宋初年编撰《太平御览》《册府元龟》等大型类书,亦曾部分征引《南史》。《册府》皆不注引自何书,就南朝而言,引四史多而引《南史》少。《御览》会标注引用文献之名,但亦存在个别混乱不确者,如标出引自四史,而实际引自《南史》,标出引自《南史》,而实际引自四史。这两部书引用的《南史》内容虽然比较零星分散,也有个别错讹,但毕竟是出自北宋初年内府所藏写本《南史》,早于目前残存的南宋刊本《南史》,因而在《南史》校勘中具有无可替代的价值。南宋郑樵《通志》的纪、传部分,南朝的内容十之八九出自《南史》,就《南史》的校勘而言,《通志》的南朝部分几乎可以当作一部宋本《南史》来看待,在宋本《南史》残存只有一半左右卷数的情况下,与《通志》文本的对校显得尤为重要。南宋吕祖谦《十七史详节》中的《南史详节》,是对《南史》的节录,可以部分地显示其所看到的《南史》文本,此次修订时亦曾通校一过。不仅宋刊本《南史》未能全部流传至今,而且元刊本《南史》也都没有一部属于完璧,因而宋元时期文献对《南史》的引用在《南史》校勘上便不能忽视,因为引用者所据《南史》版本未必相同(也未必流传至今),所以对各种不同文献所引用的《南史》进行对校实际上就意味着可能是对多种不同的宋元版本的相关内容的校勘。

当然不可否认,这些文献在引用《南史》时都有可能出现由于抄写或刻印造成的疏误,而其在流传过程中也可能会由于同样的原因出现新的讹谬,但这几乎是所有文献在印行和流传中都难以完全避免的问题,若就此而断定其不具有校勘价值,则无异于因噎废食。事实上,即便不是直接引用,而是经过改编的文献,也有其校勘价值,如《资治通鉴》的编撰,南朝部分必定是参考了包括《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》四书和《南史》在内的北宋写本,因而在《南史》的校勘中也具有不容忽视的价值。这次《南史》的修订,十分重视对唐代以来特别是宋元文献的参校,便是基于这样的考虑。遗憾的是,由于体例所限,相关的工作在修订本中未必能够真正体现出来。

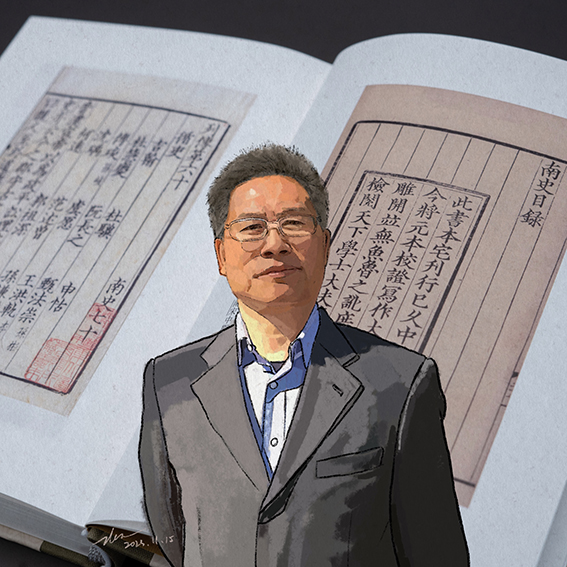

张金龙(章静 绘)

从上世纪五十年代到七十年代,陆续完成、出版的点校本“二十四史”是新中国古籍整理出版工作的代表性成果。然而,限于当时的条件,点校本仍然存在不少不足,标点也有一些值得商榷的地方。2006年,点校本“二十四史”的修订工程启动,2013年以来,新的修订本陆续推出,近期问世的《南史》修订本是这一工程的最新成果。《南史》的修订由首都师范大学张金龙教授负责,《上海书评》请他谈了《南史》和《南史》修订的相关问题。

《南史》以八十卷的体量撰写宋、齐、梁、陈一百七十年历史,就其编纂情况和内容特点,请您做一简要介绍。

张金龙:《南史》全书八十卷,分为本纪十卷、列传七十卷,是记述南朝宋、齐、梁、陈四朝一百七十年(420至589年)历史变迁中各类人物事迹的纪传体史书。《南史》只有纪、传而没有表、志,似乎显得体例不够完备。究其原因,主要还是因为表、志修撰比起纪、传困难更大。就表而论,需要更细致精确的史料,当时李延寿并不能掌握修表所具备的基本资料。再者,南北朝史书的志都已无缺,其中涉及梁、陈、北齐、北周、隋五朝的《隋书》十志(《五代史志》)的修撰,李延寿是主要参撰者,加上《宋书》《南齐书》和《魏书》的志,体量不小,他大概没有精力和时间对之进行删削,而且典志涉及范围广泛,以一人之力熟悉这么多朝代的所有典章制度几乎不大可能。如果把志也列入《南史》和《北史》的编撰计划中,工作量可能还要翻倍,在当时来说并不具备可行性。

李延寿的修史工作深受其父李大师的影响,请问这种影响主要体现在什么方面?根据李延寿的记述,李大师是希望能拟《吴越春秋》而以编年体修撰南北朝史,为什么最后李延寿没有采用其父编年体的修撰设想,而采用了纪传体?

张金龙:《南史》和《北史》虽为李延寿独撰,但其缘起则始于其父李大师,也可以说这两部史书体现了李氏父子二人的历史观。《北史·序传》载:“大师少有著述之志,常以宋、齐、梁、陈、魏、齐、周、隋南北分隔,南书谓北为‘索虏’,北书指南为‘岛夷’。又各以其本国周悉,书别国并不能备,亦往往失实。常欲改正,将拟《吴越春秋》,编年以备南北。”可知他早就萌发了修史意愿,具体何时难以确知,估计是在隋朝实现南北统一之后。李大师少时曾亲身经历了北齐、北周及南北分裂的局面,隋末的动荡纷争以及给他人生带来的苦难经历,也都会促使他生成反对分裂和战争、向往统一和安宁的社会局面的历史认知,当然主要原因还在于经过南北朝长期分裂以后到隋唐所形成的大一统局面呼唤能够体现新时代历史观的史书的出现。延寿所述大师的历史观,其实也即是他自己的历史观。“南书谓北为‘索虏’”,实指《宋书》;“北书指南为‘岛夷’”,实指《魏书》。此二书修撰于南北朝时期,几乎可以看作是当代史,既是南北朝各史中体量最大也是最能显示南北朝政权各自历史观的史书。现有南北朝史书不仅在历史观上不能适应新时代的要求,而且还由于受当年分裂和敌对局势的影响,在涉及对方历史的记述上存在失实之处,后人在阅读时很容易被各自片面的或失实的记载所误导,从而形成错误的历史认知。不仅如此,所谓“索虏”和“岛夷”的子孙后代现在就生活在同一国度,其原有的偏狭的族群认同急需改变,惟其如此,才有利于人们在一个新的大一统国家和谐有序地生活。当然,也只有这样,李唐皇朝的统治才能更加巩固。

李大师最初的计划是修撰一部像《吴越春秋》那样的编年体史书,也就是将南北朝历史融入一部书中记述,然而,最终由李延寿完成的《南史》和《北史》却是以纪传体的形式呈现出来,并且南朝和北朝各自成书,与大师当初的设想并不一致。这也表明,延寿修撰二史主要继承了其父的历史观,而对其旧稿——如果有的话——的承袭可能比较有限。之所以有这种变化,还在于当时并不存在修撰一部融会南北朝历史的编年体史书的条件,一则当时所能利用的历史记载主要还是纪传体的前代史书,二则他还无法以一己之力完成这么一部史书。

唐太宗贞观初年设立史馆,李延寿就是史馆中的史家,且先后参与《晋书》《隋书》(包括十志)的编修,请问这些修撰经验对李延寿编定南北二史有何影响?唐初修史热情高涨,与李延寿同期涌现出诸多杰出的史家,您如何评价李延寿在其中所处的地位与所作的贡献?

张金龙:唐初,在颜师古、孔颖达主持和魏徵监督下,李延寿和敬播具体负责《隋书》纪、传的修撰,贞观五年以后延寿就未参与其事,而在贞观三至五年参与《隋书》修撰时,他还将部分时间用于《南史》和《北史》资料的准备,大概在《隋书》修撰上投入的精力比较有限。利用贞观初年修《隋书》之机抄录的资料,延寿在贞观五年“内忧去职”之后可能就已开始着手二史编纂事宜,这次准备的资料远未达到完成二史之所需。更好的机会要到十年之后才出现,延寿于贞观十五年和十七年先后参与了《晋书》和《隋书》十志的修撰,当时五代史已编撰完成,虽然外人难以看到,但他在崇贤馆修史时可以自由使用,这使得他有机会进行披览抄录。在《晋书》和《隋书》十志修撰期间,他应该只是为二史编撰准备资料,恐怕没有多余的时间进行实质性的编撰工作,待到《晋书》和《隋书》完成后,他才有可能腾出时间来进行二史的编撰。当然,在抄录资料过程中也应该会思考二史如何编撰的问题,《晋书》和《隋书》十志的修撰尤其是前者肯定会对他编撰二史有所启发。在参与唐初官修史书修撰过程中,延寿的修史能力得到了充分锻炼,更主要的是他能够接触到更多可资利用的资料,并趁本职工作之暇加以抄录,这为他最终实现父亲遗愿提供了良好条件。

李延寿从贞观三年前后入仕起,到完成《南史》和《北史》的修撰已逾三十年时间,其入仕时或者说开始继承父亲遗志为修史进行准备时大概在二十五至三十岁左右,至其完成修史时当已接近花甲之年。延寿参与官修《隋书》和《晋书》,独立修撰为当朝所重的三十卷《太宗政典》,可能还参与了太宗、高宗朝国史或实录的修撰,更主要地是以一己之力编撰了一百八十卷的《南史》和《北史》,以这样的成就在著作家辈出的唐初文苑,无疑还是能够大放异彩,不仅可以说他是唐初十分杰出的史家之一,而且也可以说是整个唐代十分杰出的史家之一。

您如何看待《南史》与《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》在编撰旨趣上的差异,以及由此体现出的长处和价值?

张金龙:得以流传后世的南北朝八代正史是李延寿编撰《南史》和《北史》的主要资料来源,同时他还有机会见到八代正史之外的其他史书,这就使得二史能够提供超出八代正史的历史资料。延寿自谓在八代五百五十卷正史之外,还勘对了一千余卷杂史,似乎有较大程度的夸张,符合事实的说法应该是,其在八代正史以外所涉猎或勘对的杂史可能与正史的卷数相差不大,距一千余卷还差一半,即便是这个数字也并非可以轻易为之。

就南朝部分的卷数来看,南朝四史纪、传部分的总卷数分别为三十、一百八十卷,而《南史》纪、传部分的卷数分别为十、七十卷,删除了六成以上。这无疑是一项高难度的工作。《南史》列传记载的顺序是:首先为《后妃传》上、下卷,通记南朝四代的后妃;接着依次记载宋、齐、梁、陈四代的王公大臣,每一代先记宗室及诸王,再按时序记载将相大臣等军政人物,而有资格入传的家族人物往往附于其先祖之下;其后依次为类传、《夷貊传》和《贼臣传》,应该说在体例上比四代正史更为规整,表明李延寿在编撰体例上进行过通盘的考虑并付诸实施。

从四史的类传与《南史》的类传卷目也可看出这一点。《宋书》的类传依次为《孝义》《良吏》《隐逸》《恩倖》;《南齐书》的类传依次为《文学》《良政》《高逸》《孝义》《倖臣》;《梁书》的类传依次为《孝行》《儒林》《文学》(上、下)《处士》《止足》《良吏》;《陈书》的类传依次为《孝行》《儒林》《文学》。而《南史》的类传依次为《循吏》《儒林》《文学》《孝义》(上、下)《隐逸》(上、下)《恩倖》。应该说,无论是类传名称还是其排序,《南史》与四书都有出入,就名称而言,比《宋书》多出了《儒林》《文学》两传,比《南齐书》多出了《儒林传》,比《梁书》多出了《循吏传》;就排序而言,其《隐逸》《恩倖》两传的次序与《宋书》相同,《儒林》《文学》两传的次序与《梁书》和《陈书》相同,总的来看由于名称有出入,两者在排序上的差别也较大。李延寿所选择的类传人物大体不出四书所载范围(间有超出者),但其名称的沿袭或更改以及次序的安排,都反映了他对各类人物在南朝历史上地位和作用的认识和评判,一定程度上也体现了他的历史观和为政理念,有着观照现实的因素。

《南史》有关四夷的记述也能够看出李延寿的历史观,特别凸显了他以大一统时代的历史观来观察分裂时期南朝各代与周边民族、域外政权之间关系的认知。《宋书》卷九五至九八分别为:《索虏传》并附芮芮等传,《夷蛮传》(南夷、西南夷、东夷、荆雍州蛮、豫州蛮),《氐胡传》;《南齐书》卷五七至五九分别为:《魏虏传》《蛮传》《西南夷传》《芮芮虏传》等;《梁书》卷五四《诸夷传》包括《海南诸国传》《东夷传》《西北诸戎传》。比较来看,若作为《四夷传》来说,以《梁书》的记载最有章法,《宋书》和《南齐书》所记除了四夷,还包括了国内蛮族以及南北朝交界地带的鲜卑和氐、羌政权,两书都将北魏作为各传之首,体现了对其劲敌的高度重视。《梁书》已将北魏从《诸夷传》中剔除出去,一则北魏在梁中叶就已不复存在,二则作为唐初所修正史,其统治集体成员的祖先大多来自北魏及其后继政权,若将北魏归入诸夷传显然不符合当下的历史认知。而修成于南朝的《宋书》和《南齐书》则是对其国内史观的如实表达,北魏由“索虏”到“魏虏”的变化,反映了刘宋和南齐对北魏在认知上的改变,也是南北朝关系由完全敌对的战争关系转变为相对缓和的战和关系的反映。《南史》卷七八、七九为《夷貊传》上、下,其中上卷包括《海南诸国传》《西南夷传》,下卷包括《东夷传》《西戎传》《诸蛮传》(荆雍州蛮、豫州蛮),其后《西域诸国传》载高昌国、滑国并附呵跋檀等国,最后载《北狄蠕蠕传》。可以看出,《南史》的《夷貊传》主要是在承袭并缩减《梁书·诸夷传》基础上又加入了《宋书》的《荆雍州蛮、豫州蛮传》,对柔然的称谓则沿袭了北魏以来的“蠕蠕”,而未用南朝的“芮芮”,同时也弃用《宋书》之“芮芮虏”和《南齐书》之“芮芮国”,而以“族”目之。之所以主要承袭《梁书》之《诸夷传》,是因为南朝的对外关系到梁朝已达到极盛期,更能代表南朝与域外政权的关系,关键是因为《梁书》修成于唐初,与李延寿所秉持的历史观是一致的。

李延寿自述其增删南朝四史的原则是“鸠聚遗逸,以广异闻”,“除其冗长,聚其菁华”,您认为他的增删工作做得如何?您如何评价此中得失?

张金龙:关于《南史》删节四书的问题。四库馆臣和清代考据学的几位泰斗都有专文指摘,的确,相对于八代正史,《南史》和《北史》删繁就简是一大特色,也是最为后世史家评述时所称道者。在赵翼看来,既有“南史删节之得当者”,“亦有不当删而删”者。对于通盘地了解和认识南北朝历史来说,“简净”可收易读之效,更易于读者把握历史的整体脉络,但对于现代的研究者来说,“简净”却不利于全面准确地认识历史的真实性和复杂性。总的来说,古人了解南北朝历史多通过二史,而今人研究南北朝史则主要依靠记载更详实的八代正史。总的来说,二史的成功主要在于删繁就简,而二史为人诟病则在于删而不当,可见进行删改并非易事,必须慎之又慎。

关于《南史》增补史事的问题。李延寿自述其对八书进行删节的同时又补充了不少“小说短书”的内容,而这些“小说短书”大多在后世湮没无闻,这使得《南史》和《北史》在史料价值上有可能超越八书。以今天的眼光来看,这应该是二史最具价值之处。在赵翼看来,《南史》不仅有对四书的删节,也有在四书之外新的增加,不过,有利难免有弊,钱大昕所做的考订显示,这种情况大多属于弊多利少。

关于《南史》不合史例史法的问题。《南史》中存在不合史例、史法或者说体例不纯的问题,这在增删过程中实际上多有体现,对此,赵翼和钱大昕都有专文论述。赵翼认为李延寿在对《宋书》体例进行改变的同时未能根据具体情况做出相应的调整。这可以说是《南史》《北史》史法的一个主要特色,当然也是其不合史法的表现。而二史中的子孙附传之例更是“非史法”的典型表现。钱大昕则指出好几条《南史》有乖史例史法的事例。当然,一部史书要做到在体例和方法上的完全一致或纯而又纯,事实上也是不可能的,何况对于涉及千百人物的大部头著述就更是难以做到。

关于李延寿不谙官制的问题。钱大昕对《南史》的不少批评,其实多与官制有涉,亦即对于被记述者的官职如何表述或怎样删改才能算是适当合理的问题。钱氏指出的“《南史》于刺史、军号什去其七八,或并不书都督”的现象,不仅是关乎体例的问题,也是《南史》修撰时删节最多且因此导致大量错误的原因,虽然这种处理方式可以使《南史》的文字在四书基础上大量简化,但极易导致错误且使得史书的史料价值大大降低,对于一部供后人了解历史真相的史书来说,这种问题可以说是致命的。二史中此类因删节而出现的自相矛盾及史实乖谬之处,可谓俯拾即是,不胜枚举。李延寿在撰史时对这类记载似乎未做通盘考虑,而是在前史基础上仅就对应的纪、传文字进行删削,从而出现了诸多本不该有的错谬。除了因删节所致错谬外,《南史》中还有因删改而致原本比较清晰的记载因过于简略而致“语义不明”者。当然对于纷繁复杂的南北朝历史,李延寿不可能全都有充分的研究和准确的认识,这也是导致二史疏失较多的原因。

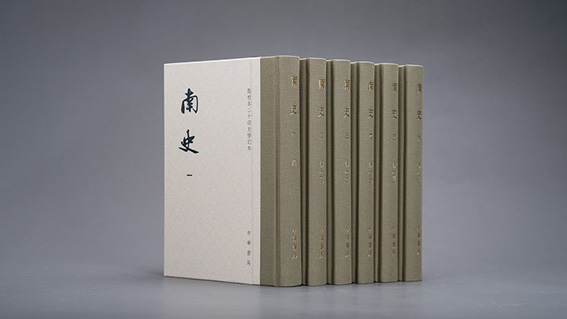

新出版的《南史》修订本

李延寿所修《南史》和《北史》直接打破了此前南朝和北朝各自修史的局面,司马光说李延寿所修南北二史“堪称近世之佳作”,您如何理解这一评价?您认为李延寿在消弭南北分隔的努力上做得如何?王鸣盛在《十七史商榷》中认为李延寿在二史的修撰中明显是以北为正统的,钱大昕也认为他有“内北而外南”的倾向,对此您如何评价?

张金龙:司马光对南北二史的评价,实际上也是他自己历史观或《资治通鉴》编撰旨趣的体现,两者的共通之处在于:《南史》《北史》和《通鉴》都是通史,只不过前者是较短时段几个朝代的历史,而后者则是很长时段众多朝代的历史;两者的编撰方法都是对旧史的删繁就简,只不过前者是承袭了旧史的纪传体体例,而后者则是将旧史的纪传体改造为编年体;两者的目的都是通过编撰新史剔除旧史中与新时代不合拍的历史观念,更容易为当代的读者特别是统治者所接受,从而更好地发挥历史有用于世或资古以鉴今的作用。两者的不同之处在于,《通鉴》资治的目的十分突出,故而司马光对于与资治无关的“讥祥诙嘲小事”是排斥的,而二史的资治倾向不甚强烈,李延寿的主要目的在于编撰一部符合大一统时代历史认知的反映南北朝历史全貌的著作,故而愿意采纳“讥祥诙嘲小事”之类的记载。

李延寿明确指出《南史》和《北史》“凡八代,合为二书,一百八十卷,以拟司马迁《史记》”。之所以专门指明以《史记》为蓝本,就是因为二史与《史记》一样皆属通史性质的纪传体史书,而两《汉书》及《三国志》则是断代史。赵翼认为《南史》和《北史》有效仿《三国志》的情况,从纪传体的角度的确可以这样看,但另一方面两者却有很大不同,《三国志》由于将三国政权放入同一部史书而作的正闰之别,在《南史》和《北史》中则因南北朝政权分属两部史书而得以化解,反映了李延寿和陈寿在历史观上的根本区别,一定程度上也可以说是西晋和唐朝这两个时代不同历史观的体现。

关于《南史》“内北而外南”的问题。李延寿继承先父遗志,意欲改变已有南北朝史书中互相敌视和攻讦的现象,总的来看这一目标基本上达成了。《南史》与《北史》分别成书而不是合为一书,有助于解决这一问题。如果将二史合为一书,作为纪传体史书势必要面对在本纪中以哪一方为正统的问题,而将南北朝历史分别成书,可以说极为巧妙地解决了这一难题。尽管如此,唐朝的都城和政治重心都在关中地区,可以看作是北朝尤其是隋朝的继承者,故而不排除官方史观存在“内北而外南”的倾向,尤其是在遇到需要做出非此即彼的选择的场合。尽管钱大昕指出其有“自乱其例”之嫌,但与在整本书的体例上明确区分正闰相比,毕竟有着实质性的不同。《南史》经过令狐德棻和当朝宰相的审定,钱氏所指出的情形有没有可能不是延寿原本的表述,而是德棻或其他宰相所改呢?

事实上,《南史》和《北史》在成书后的一千多年时间里广为流传,其影响力甚至超过了八代正史,您认为造成这一现象的原因是什么?

张金龙:应该说,《南史》和《北史》广为流传的主要原因还在于:一方面,其历史观符合唐代以后的政治需要;另一方面,其所受到的评价远高于八代正史。《新唐书·李延寿传》云:“其书颇有条理,删落酿辞,过本书远甚。”谓二史远超八代正史,只能就其简洁而论,而不能作为对两者的全面比较。曾校勘过二史的北宋史家宋祁修撰《新唐书》纪、传的旨趣与李延寿修撰二史的旨趣相去不远,这是其对二史高度评价的出发点。二史在后世颇受好评,的确与其简洁有关。毫无疑问,唐宋时期二史的传播和影响力远比八代正史为大,大多数士子了解南北朝历史是通过二史而不是八代正史,无论是唐代《举人条例》,还是南宋朱熹的科举私议,八代正史完全被二史所取代而作为了解南北朝历史的基本文献来看待。明清时期这种情况应该也没有根本改变。

可否简单介绍现存的《南史》版本、刊刻及收藏情况?

张金龙:现存《南史》宋代版本,有如下两种:一、南宋前期浙刻本。本次修订中利用了今存于中国国家图书馆的四卷残本。二、南宋中期建刊本。该版本实际文字错讹不少,修订中利用了今分别藏于国家图书馆(中有清人补抄的数卷)四十六卷本(再造善本)和辽宁省图书馆所藏一卷(卷七〇)宋本。

《南史》和《北史》在元代又有重刻。现存元刊本《南史》为元成宗大德十年刻本(简称大德本)。现存被标注为大德本的多种《南史》,分别藏于中国国家图书馆、上海图书馆、四川省图书馆、湖北省图书馆、南京图书馆、北京师范大学图书馆及日本静嘉堂文库、东洋文库等机构,几乎都经明代重修补配(甚至很有晚于民国时期补配的情况),没有一部是元代刻印之足本。这次修订利用了几种参与国图及中国台湾相关藏书机构的几种大德本残卷。

明嘉靖七年(1528),南京国子监奉命对所藏旧版进行修补并印行。此后南监本历经修补、刷印,直到清代嘉庆十年板毁于火。南监本虽曾多次刊行,流传较广,但完本之嘉靖或万历刊本今已难得一见。稍晚于万历重刊南监本,北京国子监也刊刻了二十一史,其中《南史》刻于万历三十、三十一年。康熙年间对北监本作过一次全面修补。明末崇祯年间,海虞毛晋汲古阁刊刻十七史,其中有今存汲古阁本《南史》。清乾隆四年(1739),武英殿开雕二十一史,至十一年完成,其中《南史》据明北监本校刊,每卷末附载考证若干条。

1935年,作为百衲本二十四史系列之一,百衲本《南史》由上海商务印书馆影印出版。百衲本《南史》由多种大德本补配而成,据张元济《跋》,该书乃借影北平图书馆所藏大德本并补以涵芬楼藏本,漫漶处则用常熟瞿氏铁琴铜剑楼、江安傅氏藏园所藏之本加以抽换,仍有残缺者则用他本挖补,故其不尽为大德本之原本。百衲本二十四史影印时多有描润修补,兼具影印本和校本双重性质。

您如何认识1975年版点校本《南史》?此次修订本相较此前点校本解决了哪些问题?弥补了哪些不足?

张金龙:1975年中华书局出版的点校本《南史》,由卢振华点校,王仲荦覆阅,魏连科、赵守俨参加编辑整理。点校本《南史》不仅作了比较准确的断句、标点和分段,而且参考数种版本及众多相关文献,对旧刊本中存在的问题进行了全面校勘,取得了令人瞩目的成果。尽管如此,点校本《南史》在校、点两方面仍存在不少可以改进之处和需要进一步明确的问题。本次修订工作在原点校本基础上,对《南史》文本及标点、段落等方面作适度修订。按修订工作的相关规定和总体要求,对《南史》文本作全面的文本校勘,力求整理出一个既在一定程度上更符合《南史》原貌又便于读者使用的错讹较少的新的文本。

原点校本是以百衲本作为工作本“择善而从”,本次修订经过慎重考虑还是决定以百衲本作为底本。原点校本的通校本为汲古阁本和武英殿本,参校本为南、北监本和金陵书局本。局本实为汲本的覆刊本。鉴于汲本舛误较多,不大适宜作通校本,本次修订遂改为参校本。南、北监本和殿本虽然有可能同出一个系统,但毕竟又是所仅见的三个皇家刻本,其校对都是由高水平的学者所承担,能够反映当时的最高水平。因此,本次修订将这三个版本都列入通校本。四库全书本与殿本相似度极高,可以看作是同一个版本的刻本和抄本之别,但库本也作了新的校勘,在对校中发现的确存在极个别实质性的差异,且存在库本优于殿本的情况,故本次修订亦曾作了必要的参校。虽然残存宋本——尤其是国图再造善本所影印的建本《南史》——也存在明显的舛误错讹之处,但毕竟属于最早的《南史》版本之一,且保存卷数较多,故理所当然应该列入通校本。原点校本出版说明中虽然提及曾查对北图所藏宋本残卷,但在校勘记中未见体现,查对到什么程度无从得知。此外,通校本中还有几种明确为元大德本的《南史》残卷。本次修订以日本静嘉堂文库藏元大德本及汲本作为参校本,参校的原则是在所有出现通校本版本异文的地方都进行核校,以作为是非定夺的辅助。

清代以来学界在校勘、校读《南史》时对隋唐以后各类文献多有利用,原点校本也有比较充分的吸收且有若干新的发现。清人的校勘成果如王懋竑、钱大昕、王鸣盛等人的著述及殿本考证,以及张元济《南史校勘记》在原点校本中也都有所利用。点校本出现以后最值得关注的是马宗霍《南史校证》。本次修订中对包括原点校本校勘记在内的相关成果也都在全面复核基础上进行充分的参考吸收,力求不放过任何有价值的意见。遗憾的是,限于修订体例而未能一一加以引证。此外,本次修订在吸收以往他校成果的同时,还把以往所未曾利用的不少文献也纳入他校范围。

这次修订工作所取得的成果,或者说在原点校本基础上的推进,可用一组数字来表示:原点校本校勘记为一千九百五十七条,修订本校勘记为两千九百零三条,净增近千条。具体来看,原点校本校勘记有三百三十三条被删除,保留者为一千六百三十六条,则修订本新增校勘记为一千三百二十一条,超过全部校勘记的百分之四十五。而在保留的原校勘记中,三百八十余条文字沿用旧校,约占全部校勘记的百分之十三;一千二百五十余条则根据新的校勘情况加以修订,并重新撰写了校勘记,约占全部校勘记的百分之四十三。修订本之所以能够在原点校本基础上有较多创获,除了通校本和参校本的扩展,还与他校文献的扩展有很大关系。从《南史》史“源”角度来看,修订本校勘记比原点校本校勘记征引《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》分别多五百零七、二百零七、四百二十三、一百七十九次,合计多引一千三百一十六次;从他书引《南史》角度来看,修订本校勘记征引文献九十九种,比原点校本校勘记所引六十八种多出三十一种,若算上修订长编所征引的文献,则修订本所利用的文献超出原点校本一半左右。需要说明的是,以上数字可能会有一定误差,但应该不会太大。

可否具体谈论一下您的修订原则、计划、过程及修订经验。您认为在处理《南史》校勘和修订问题时相比其他南朝四史更应该注意哪些方面?

张金龙:开始修订之前,我们首先对原点校本《南史》所做的工作进行了调查和分析,对《南史》版本的收藏情况做了细致地调查和了解,并到数家图书馆查阅了若干善本(包括利用访日机会专门到东洋文库查看了所藏大德本《南史》),选择数卷进行对校,从而为确定底本和通校本、参校本提供了依据,还对与他校和理校相关文献进行了摸排和抽样分析。在此基础上提出修订方案、凡例及两卷样稿,经审定通过之后即开始具体的修订工作。修订工作前后延续十余年之久,实在是始料未及,而工作量之大也是远超当初想象。虽则希望以最高标准完成这一工作,但限于各种主客观条件,最终未必能够达成所愿。

以百衲本为底本可以兼顾与原点校本之间的连续性,但百衲本复杂的来源也给后续以“底本校”为原则进行工作带来了一定困扰(特别是某些字词用字不统一)。随着修订工作的深入和认识的提高,后来对最初的修订方案和工作流程也都作了若干调整,这也符合实践出真知和具体问题具体分析的工作方法。我们的想法是将现存具有代表性的《南史》版本都纳入到校勘范围之内,再从“源”和“流”两个方面把相关文献纳入他校范围,以竭泽而渔的办法进行广泛比较,力求使问题点或校勘点不致遗漏。文献的校勘当然要以文本的对校为出发点,而是非的判断也不能不考虑具体的史事和时代因素,同时也要结合常理来作出论断,如在考虑异体字、通假字的使用时,不能说先秦或汉代可以通假,就必定意味着南朝或唐代也能通假。无论是本校还是他校,都需要进行仔细对读核校,而理校则需更加全面深入地分析具体问题。虽然限于体例理校环节未必能够体现出来,但实际上都是做了充分认真的工作的。

与南朝四史只有“流”而没有“源”不同,《南史》是既有“源”又有“流”,故而在《南史》校勘中必须兼顾这两个方面。如果只关注本校,是很难做出超越古代文本的新的精校本的。鉴于《南史》的这种特殊性,他校在《南史》校勘中便具有相当的重要性。当然,在与南朝四史对校时需注意辨别属于《南史》原本错误还是版本流传所致错讹,否则很容易出现校改过度的情况,其结果是虽然有可能越来越接近史实,但又会离李延寿所撰《南史》的原貌越来越远。《南史》《北史》修成后,的确成为后世读书人了解南北朝历史的最主要来源,在类书等各类书籍编撰中也常被摘抄引用,也有专门摘录或改编二史以成书者。唐代后期许嵩所撰《建康实录》,其刘宋部分主要摘自梁朝裴子野《宋略》,而齐、梁、陈部分主要节引自《南史》。北宋初年编撰《太平御览》《册府元龟》等大型类书,亦曾部分征引《南史》。《册府》皆不注引自何书,就南朝而言,引四史多而引《南史》少。《御览》会标注引用文献之名,但亦存在个别混乱不确者,如标出引自四史,而实际引自《南史》,标出引自《南史》,而实际引自四史。这两部书引用的《南史》内容虽然比较零星分散,也有个别错讹,但毕竟是出自北宋初年内府所藏写本《南史》,早于目前残存的南宋刊本《南史》,因而在《南史》校勘中具有无可替代的价值。南宋郑樵《通志》的纪、传部分,南朝的内容十之八九出自《南史》,就《南史》的校勘而言,《通志》的南朝部分几乎可以当作一部宋本《南史》来看待,在宋本《南史》残存只有一半左右卷数的情况下,与《通志》文本的对校显得尤为重要。南宋吕祖谦《十七史详节》中的《南史详节》,是对《南史》的节录,可以部分地显示其所看到的《南史》文本,此次修订时亦曾通校一过。不仅宋刊本《南史》未能全部流传至今,而且元刊本《南史》也都没有一部属于完璧,因而宋元时期文献对《南史》的引用在《南史》校勘上便不能忽视,因为引用者所据《南史》版本未必相同(也未必流传至今),所以对各种不同文献所引用的《南史》进行对校实际上就意味着可能是对多种不同的宋元版本的相关内容的校勘。

当然不可否认,这些文献在引用《南史》时都有可能出现由于抄写或刻印造成的疏误,而其在流传过程中也可能会由于同样的原因出现新的讹谬,但这几乎是所有文献在印行和流传中都难以完全避免的问题,若就此而断定其不具有校勘价值,则无异于因噎废食。事实上,即便不是直接引用,而是经过改编的文献,也有其校勘价值,如《资治通鉴》的编撰,南朝部分必定是参考了包括《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》四书和《南史》在内的北宋写本,因而在《南史》的校勘中也具有不容忽视的价值。这次《南史》的修订,十分重视对唐代以来特别是宋元文献的参校,便是基于这样的考虑。遗憾的是,由于体例所限,相关的工作在修订本中未必能够真正体现出来。

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073