大家对庄子的看法各种各样,有人认为庄子是一个利己主义者,是一个混世主义者,甚至有人认为庄子思想是阿Q精神的代名词,今天流行一个词叫“躺平”,有人认为庄子是古人“躺平”的祖师爷。以上都是对庄子思想的误解,在此我想跟大家分享一下我心目中的庄子。

德国哲学家雅斯贝尔斯提出人类文明的“轴心时代”这一概念,他认为在公元前500年左右,中国出现了孔孟老庄等先秦诸子,古希腊出现了柏拉图、亚里士多德等,古印度出现了释迦牟尼,这些历史名人对世界文明都产生了重大影响。历史上有很多人对庄子极为崇拜。著名诗人、学者闻一多曾说:“一到魏晋之间,庄子的声势忽然浩大起来,……像魔术似的,庄子忽然占据了那全时代的身心,他们的生活、思想、文艺——整个文明的核心是庄子。……从此以后,中国人的文化上永远留着庄子的烙印。他的书成了经典。他屡次荣膺帝王的尊封。至于历代文人学者对他的崇拜,更不用提。别的圣哲,我们也崇拜,但那像对庄子那样倾倒、醉心、发狂?……古来谈哲学以老、庄并称,谈文学以庄、屈并称。……他的思想的本身便是一首绝妙的诗。”闻一多用了“倾倒、醉心、发狂”三个词表示对庄子的崇敬之情,这种崇敬之情,代表了历史上很多文人对庄子的感情。因为闻一多既是诗人又是学者,所以他用诗人的笔墨称颂庄子思想是一首绝妙的诗,这样就打通了哲学和诗的界限。

今天我要跟大家分享的,主要是三个方面的内容:第一个是庄子的道论,其中也包括体道之士和体道之法;第二个是庄子的德论;最后是庄子的道和德在《庄子》文本里的投射。

一提到道家,我们可能首先会想到老子,然后会想到庄子。如同孔孟经常并称一样,道家的老庄也经常连读。老子思想的核心是道,他的书我们称之为《道德经》,道和德是《道德经》里的两个核心概念,对于庄子来说,道和德也是同样重要的。道本来的意思是道路,当一个日常生活中的词上升到哲学高度的时候,这个概念往往是难以准确界定的。《老子》(王弼本)第一章说:“道可道,非常道;名可名,非常名。”在老子看来,道和名都是说不明白、道不清楚的。

到了庄子的时候,他尝试对道加以界定,《大宗师》曰:“夫道,有情有信,无为无形;可传而不可受,可得而不可见;自本自根,未有天地,自古以固存;神鬼神帝,生天生地;在太极之先而不为高,在六极之下而不为深,先天地生而不为久,长于上古而不为老。” “有情有信”说的是,道是真实存在的,不是虚构出来的,但是它又是“无为无形”的,老子的“无为”完整地说应该是“无为而无不为”。第一句是从有什么说的,第二句是从无什么说的。“可传而不可受,可得而不可见”,是对前两句的升华,因为可传、可得都是针对有情有信说的,可传可受的时候是可以心传、可以心受,同时又不可受不可见,就是针对无为无形而言的,这是说道的特点。

接下来的是,道“自本自根”,它自己产生自己,在世界上独一无二,没有什么东西能够超越它。“神鬼神帝”这个“神”也跟后面“生天生地”的“生”意思大体一样,这个帝应该是天帝,鬼和天帝都是因为有了道才能产生,才能活起来,才能有神气,这是庄子的看法。老庄的思想里虽然也承认有鬼神的存在,但是他们把鬼神放到了一个次要的位置,他们感觉到道比鬼神更重要,即使有鬼神也在道之后。“在太极之先而不为高”,太极是产生阴阳的,所谓的太极是在阴阳之前的那个东西,太极这个词也非常抽象,在现代科学里有一个大家熟悉的宇宙大爆炸理论,按照宇宙大爆炸的理论,宇宙在大爆炸之前有一个“奇点”,这个“奇点”就相当于太极。“在六极之下而不为深”,这里的“六极”指的是东南西北四个方向再加上下,庄子说的是道无处不在,处处都有道的存在。道是非常久远的,但是又是永远都不会过时的,它永远都是进行式,它永远都不会是终结式。

有没有人能够真正体验道呢?庄子认为,有四种人属于体道之士,分别是至人、神人、圣人和真人。

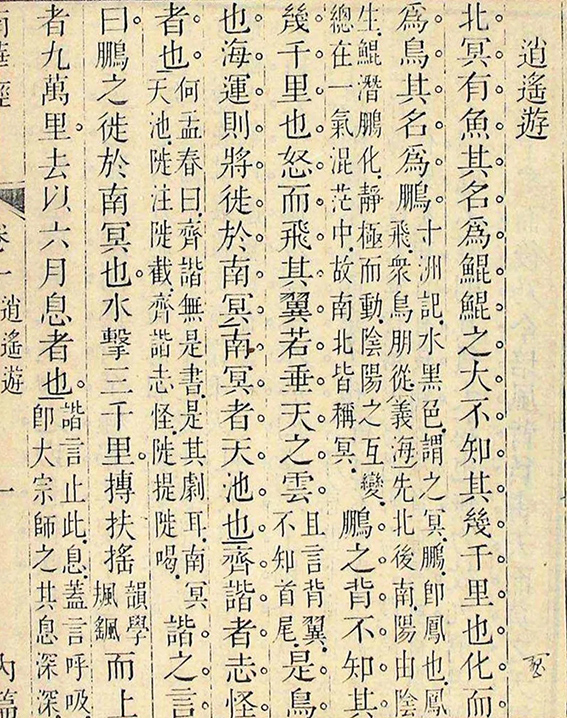

前三种人集中出现在《逍遥游》里,《逍遥游》曰:“若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉!故曰,至人无己,神人无功,圣人无名。”这几句话是《逍遥游》的核心思想。一开始写鲲鹏展翅九万里,它一直飞到南冥去,这样一只庞大的动物,虽然跟那些蜩与学鸠比起来是了不起的,但是在庄子的心目当中,鲲鹏是有待的,它是乘风而起的,假如没有风,鲲鹏也不可能飞那么高、飞那么远,蜩与学鸠这样一些类似麻雀的小动物,它们飞两三丈高,以为就是飞之至也,而对于鲲鹏、蜩与学鸠这样两种境界,庄子到底是肯定鲲鹏、否定蜩与学鸠呢,还是认为蜩与学鸠跟鲲鹏都一样?在学术史上对此有不同的见解。

我想要强调的是,不管是蜩与学鸠,还是鲲鹏,它们都是有待的。庄子列举了两个人,一个叫宋荣子,另外一个是列子。列子可以御风而行,他御风而行旬有五日而后返回。列子虽然可以御风而行,也是有所待的,因为他是御风而行,没有风的时候他就飞不起来,而庄子所要表达的思想是无所凭借的,所以我们看到的是“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉”,到了这个时候就无所待了,庄子想要讲的是无待的境界,无待的境界是一种逍遥的境界,是一种精神自在的境界,而这样的一种逍遥境界,庄子认为有三种人可以进入,或者说这三种人可以体现这样一种逍遥境界,庄子分别把他们称为至人、神人和圣人。

对这三种人,有些人认为,虽然名称有异,但说的都是同一类人,这是一种说法。另外一种说法则认为,进入逍遥游境界的体道者也有高下之别,至人处在第一层,至高无上,没有人比他更高。至人是无己的,他已经忘记自己了;然后就是神人,神人在第二层,神人是不是就是我们日常所说的神仙呢?神人是无功的;最后是圣人,圣人在第三层,圣人是不讲究、不追求世间名誉的人。这三种人地位高低不同,至人最高,神人次之,圣人最低。圣人这个词比较复杂一点,因为不仅老庄在说圣人,儒家也在说圣人,世俗之士认为尧舜就是儒家的圣人。在孔子生活的时代,大家认为孔子就是当代圣人,但是孔子不承认自己是圣人,孔子在《论语·述而》中说:“圣人,吾不得而见之矣;得见君子者,斯可矣。”这句是说,孔子从来没有见过圣人,他只要能看见君子就很不错了。由此来看,孔子所追求的理想人格应该说是一种君子人格,跟老庄的自然人格并不一样。《逍遥游》曰:“藐姑射之山,有神人居焉,肌肤若冰雪,淖约若处子。不食五谷,吸风饮露。乘云气,御飞龙,而游乎四海之外。”庄子说神人不用吃饭,他靠吸风饮露就可以生存,他乘云气,御飞龙,而游乎四海之外,这是庄子对神人的定义。在《齐物论》里,庄子又有一个对至人的说明,他说“至人神矣”,“乘云气,骑日月,而游乎四海之外”。除了“骑日月”三个字不一样,前后的两句都是一样的,这样看起来,庄子视野中的神人跟至人没有多少区别。

第四个是真人。在庄子的内七篇里面,只有《大宗师》一篇写到真人,其他篇目没有出现过真人,所以有人怀疑,《大宗师》是不是不属于《内篇》——既然已经有了至人、神人、圣人了,为什么还要再创造一个真人,这不是多此一举吗?所以,对真人的来历,有人表示怀疑。我赞成这样一种看法,即在真人的前面基本上都加了两个字,做了一个限定,这个限定就是“古之真人”。真人跟至人、神人那样的神仙是不一样的,真人本来也是人,经过后天的习练以后,他们的本领接近于神仙了,这些人可能是庄子对上古时代原始部落里得道者的称呼。《天下》篇说:“关尹、老聃乎!古之博大真人哉!”也就是认为关尹和老聃这样两个生活在现实当中的人就可以称为真人。

以上介绍的,主要是庄子的理想人格。庄子的四种理想人格到底在说什么?不同的读者会有不同理解。道教徒认为,庄子在《南华真经》里面已经为我们写出了古代的神仙,所以神仙对于道教来说是他们的标配,他们认为神仙是实有的,神仙是客观存在的。作为唯物主义者,我们认为世界上根本就没有神仙存在,庄子所写的至人、神人等,就是庄子所写的体道之士,这些体道之士所表现的是庄子的理想人格。对于一个哲学家来说,有没有这样一种理想人格是不同的,所以他们在庄子的哲学体系当中是必不可少的,这样一些理想人格虽然大家都达不到,不可能羽化而登仙,但是有了这样一些理想人格,我们也可以视他们为楷模,向他们学习如何去做人,这是庄子想要告诉我们的。而从文学的角度来看,这样一些神人的描写就是对上古神话传说的继承和改造。

我们再来说体道之法。体道之法有什么作用呢?逍遥游的境界是一种理想的境界。在《庄子》这本书里,庄子告诉我们一些方法,虽然这些方法的名称不一样,但是意思基本一样,就是告诉我们如何进入那个逍遥的境界。这样一种进入逍遥境界的方法,庄子在《齐物论》里多次给我们以提示。“齐物论”有两种理解,一种是齐物之论,一种是平齐物论,我认为齐物是一个词组,只是要平齐物论的话有点太小了,因为这篇文章所谈的不仅仅是关于物论的问题,应该说主要还是齐物的问题。如何齐物呢?“天地与我并生,而万物与我为一”这样就可以齐物,在《齐物论》开始的时候,庄子提出过一个概念,这个概念叫作“吾丧我”,在“吾丧我”之后紧接着又有一个概念叫“天籁”,在最后还有一个庄周梦蝶的故事,最后一句话说“此之谓物化”。这些“吾丧我”“天籁”“物化”等名词,意思其实都是相通的,都是教我们如何通过这些方法进入逍遥的境界,让我们可以窥探一下逍遥的境界是一个怎样的境界。

《齐物论》曰:“南郭子綦隐机而坐,仰天而嘘。”南郭子綦是一个人的名字,他靠着茶几坐着,抬起头来仰天长嘘。“荅焉似丧其耦”,“耦”就是精神,一个人丧掉了他的精神,这样的一种状况就是“荅焉”的样子,就是他的精神现在看起来是涣散的。他有一位学生叫颜成子游,站在老师的旁边,对老师说:“何居乎?形固可使如槁木,而心固可使如死灰乎?今之隐机者,非昔之隐机者也。”老师啊,我觉得非常奇怪,您现在到底是怎么回事?因为我看到您现在形如槁木,您的形体在那一动不动的,好像一节干枯的木头一样。而您的心我推断是不是如同死灰一样,今天我看到的老师您让我有点害怕,为什么跟往日的您是不一样的呢?子綦说:“偃,不亦善乎,而问之也!今者吾丧我,汝知之乎?”子綦就说:子游啊,你的问题问得太好了!今天的我跟昨天的我确实是不一样的,我今天进入了一种新的境界,这样一种新的境界我把它叫作“吾丧我”的境界。这里的吾就是我,我也是吾,“吾丧我”是不是在玩一种概念、玩一种名词的游戏呢?其实不是,庄子所说的“吾丧我”三个字非常重要,“吾丧我”中所丧的这个我,是一个小我、是一个世俗的我,丧失了这样一个小我,这样一个斤斤计较的我之后,剩下的我才是真正的吾,就像我们前面所看到的“至人无己”,他就可以体悟到逍遥自在的境界了。

另外,我们看到还有“心斋”之说。颜回问孔子说,请问什么叫作心斋呢?仲尼曰:“若一志,无听之以耳而听之以心,无听之以心而听之以气!听止于耳,心止于符。气也者,虚而待物者也。唯道集虚。虚者,心斋也。”(《人间世》)这里利用孔子之口对“心斋”做了一个解释,首先要“若一志”,让你的意志力、精神集中起来,你的精神不能涣散。你不要用你的耳朵去听,要用你的心去听。你不要用你的心去听,你要用你的气去听。让你的耳朵停止在你所听到的地方,听到了就到此为止,就停下来,然后心止于符;我们的心中总是有很多符号,有很多图像,这些图像让它沉淀下来、静下来,这样我们就会用气来虚而待物;“唯道集虚”,当你用气来听,你的气一开始可能是激昂的、激荡的,但是慢慢让你的气镇定下来,到了最后你就气定神闲,你的心中就会虚空;当你的心中虚空的时候,道已经进入了你的身体内,这就是心斋的方法。

还有一种方法叫做“坐忘”,《大宗师》曰“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐忘”,与心斋之法基本上是一样的。你要忘记你的形体,要离开你的智慧,让你的心同于大道,这就是所谓的坐忘。庄子认为,通过这样几种方式就可以进入道的境界。

道与德是并列的,道是非常抽象的,德就是道在现实生活当中的落实。在庄子的德论中有一句话非常重要:“知不可奈何而安之若命,唯有德者能之。”(《德充符》)只有有德的人才能做到知不可奈何而安之若命,所以命又是庄子德论中极为重要的一个词。什么是命呢?《庄子》中所涉及的命,具有不同含义。有时候命具有一种偶然性。比如后羿射日的故事,上古时代天空有十个太阳,后羿射掉了九个,剩下一个。《德充符》曰:“游于羿之彀中。中央者,中地也;然而不中者,命也。”这是说假如有一个人在后羿的射程之内,后羿要射中他是不费吹灰之力的,但是也可能后羿没有射中他,这一次没有射中就叫命,这个命在今天的我们看来,说的就是偶然性。而庄子认为有时候命又代表了一种必然性。《德充符》曰:“死生存亡,穷达贫富,贤与不肖毁誉,饥渴寒暑,是事之变、命之行也。日夜相代乎前,而知不能规乎其始者也。”庄子在这里说到了古人认知中的很多事情,比如生和死是大家不能决定的,比如存和亡是一个部落不能把握的。一个人的穷和达、贫与富、贤与不肖,社会对这个人的毁与誉,个人通常是无可奈何的。个体的饥渴,四季的轮回,这样一些事情都是事之变、命之行,是个体没有办法更改的。庄子把这样一些东西统称之为命。

对于如何才能做到安之若命,用庄子自己的话说,第一是用心若镜,第二是与物为春。关于用心若镜,《应帝王》曰:“至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏,故能胜物而不伤。”至人可以做到用心若镜。如果我们的心是一面镜子,有人离开时,镜子不会挽留,也不会送他。有人走近时,镜子也不会特意迎接他。所有走到镜子前的人和物,镜子都应而不藏,只是真实反映对方。如果做到了用心若镜,就能“胜物而不伤”,“胜物”即可以反映物体,“不伤”即不伤害我们的内心。内心世界在《庄子》中也称之为灵府。《德充符》曰:“不足以滑和,不可入于灵府。”同时,我们也看到《德充符》说:“人莫鉴于流水而鉴于止水,唯止能止众止。”镜子在古代不是一般人家里能够有的。所以普通人想要照镜子时,往往就在水坑旁照一下,这个水一定要是止水,只有止水才能反映出人的容貌来,照止水跟照镜子的目的是一样的。第二方面是与物为春,《德充符》里说:“使之和豫,通而不失于兑;使日夜无郤而与物为春,是接而生时于心者也。”这里说的是,我们的内心要平和、愉快,我们的内心要畅通而不失于兑。“兑”是六十四卦里的第五十八卦——兑卦,表达的也是愉悦的意思。庄子认为,在日夜流淌的过程当中,内心要始终保持着“与物为春”的生活态度。只有当保持这样一种态度来应对万物时,才能实现庄子所说的安之若命。

“用心若镜”说的是,外在事物由外入内的时候,外在事物对人的内心不要产生影响。人的内心世界好像一面镜子,如果任何外在的东西在人的内心中都引不起波澜,人的内心就受不到伤害;“与物为春”也包括与人为善,当我们的情感由内向外关注时,我们带着善意、带着春天一般的温暖去对待外在的世界。

最后我们简单谈谈道德的体现、投射。道德可以投射在不同的方方面面,我们在这里举几个例子。

关于庄子的养生观。我们知道道家和道教一直重视养生,但是庄子的养生思想是比较独特的。《养生主》用庖丁解牛这样一个寓言故事告诉我们,如何才能做到缘督以为经呢?庖丁曰:“彼节者有间,而刀刃者无厚;以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣。”还有“为善无近名,为恶无近刑。缘督以为经,可以保身,可以全生,可以养亲,可以尽年”一句也值得重视,“尽年”就是终其天年,可以尽年的思想也在庄子养生思想中占有一定位置。在庄子的养生思想里,觉得一个人迟早要终其天年,并不像道教所宣扬的那样可以活八百岁、上千岁,或者直接羽化而登仙。

关于庄子的天人观,天人观说的是天和人的关系。天和人应该是一种什么样的关系呢?庄子想要告诉我们的天人思想就是“天与人不相胜也”(《大宗师》),人和自然应该保持一种和谐状态。

庄子的处世观主要表现在《庄子》的《人间世》里。在《人间世》的后半部分,庄子通过一些树等意象来表现自己如何处世。他一生只做过小小的漆园吏,为了糊口不得不去承担这样一个职务。他自己是不愿意进入官场的,但是他在《人间世》前半部分主要是针对那些进入官场的人物。

关于庄子的生死观。庄子感觉到人生如梦,有些人只要一看到人生如梦四个字,就感觉到庄子的这个观点太消极了,人生不都是真实的吗,我对你的爱、我对你的恨,所有这些都是实实在在的,为什么说人生如梦呢?我认为,人生如梦是庄子对人生的一种认识,庄周梦蝶的故事对于后世中国文学的影响非常大。在人生如梦的前提下,一个人如何走好自己的人生,才是判断这个人的人生态度是积极还是消极的标准。而庄子在认识到人生如梦后,他是如何看待人生的呢?《大宗师》说:“大块载我以形,劳我以生,佚我以老,息我以死。”他感觉到大地给了人形体,人劳作是为了生存,到了一定的年龄“佚我以老”,人开始退休养老,最后人死亡的时候他说“息我以死”,死亡让人安息,人又回到了大地的怀抱,所以庄子认为,人的内心对于天地始终都怀有感恩之情。

关于庄子的政治观。庄子通过《应帝王》表现了他的政治态度,概括来说就是“游心于淡,合气于漠,顺物自然而无容私焉,而天下治矣”。庄子认为,只要在从事政治活动时,能够游心于淡,顺物自然,不要把自己的私心杂念夹杂进去,天下就会得到大治。

最后,我用一首小诗来概括我心目当中的庄子:“婆娑泪目透微笑,若镜之心物尽春。自古文人多敬拜,双栖诗哲显威神。”我认为,庄子对这个世界的苦难看得很深很透,他在看得深透之后,并没有拂袖而去,依然深深地挚爱着这个世界。他用“用心若镜”和“与物为春”的处世态度来面对这个世界。庄子是一位伟大的诗人哲学家,他的思想在我们这个时代并没有过时。在正视其历史局限性的前提下,庄子思想对于现代人而言也包含一些积极因素,它能够让我们某些时候躁动的、焦虑的心逐渐平静下来,它并不是让我们自暴自弃式地“躺平”,而是教我们认清自己、教我们善待别人。

(本文选自《庄子思想及其影响》一书)

庄子既是一位伟大的哲学家,又是一位伟大的文学家。千百年来,《庄子》一书以其深邃的思想跨越时代,影响了后世无数文士精神世界的构建。本书是作者近年来,在教学基础上整理的一份读《庄》心得,主体内容分上下两篇:上篇为庄子思想研究,主要探讨了《庄子》的齐物思想、全德境界、畸人人格、“不得已”思想等,解析了《秋水》中的天人之思、《渔父》中的“法天贵真”说及《至乐》中的髑髅寓言之意旨等,探究了《庄子》中的老子、孔子、庄子、惠子和大树等形象;下篇为庄子思想对后世的影响研究,主要从文学的角度,讨论了曹植、竹林名士、陶渊明、李白、李商隐、苏东坡等文士对庄子思想的接受。

孙明君,男,1962年生,甘肃静宁人。清华大学人文学院中文系教授,博士生导师。北京市高等学校教学名师(2015年)。讲授的课程《中国古典诗歌研究与赏析》被评为北京市精品课(2009年)。专著《两晋士族文学研究》(中华书局2010年)《南北朝贵族文学研究》(商务印书馆2018年)获北京市第十二届、第十五届哲学社会科学优秀成果奖二等奖。发表学术文章百余篇。研究领域为老庄思想、魏晋南北朝文学。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073