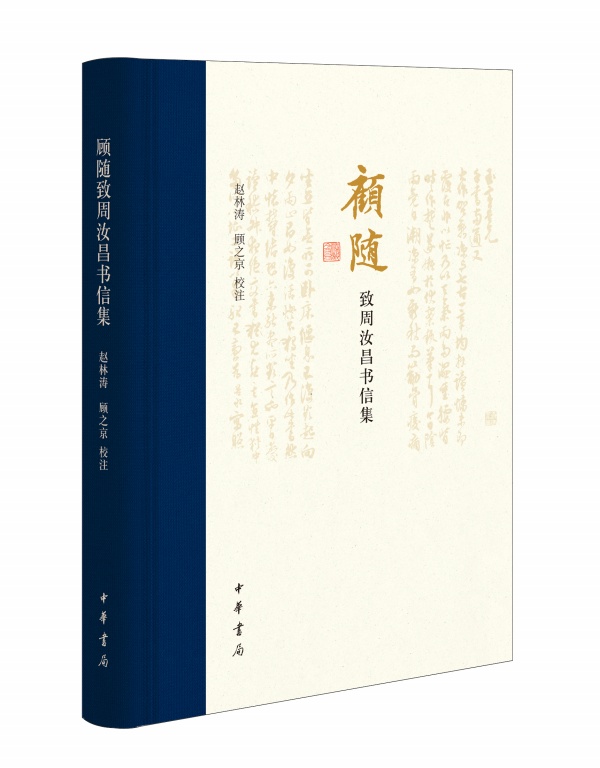

中华书局刚出版的《顾随致周汝昌书信集》,收录顾随先生(1897—1960)自1942年至1960年写给弟子周汝昌(1918—2012)的书信126通,系据周汝昌先生和家人长期妥善保存的珍贵手稿整理,是师弟二人留给后人的一笔宝贵财富。兹从书中辑录顾随先生语录二十六则(本篇推送为前十五则),涉及治学得失、创作甘苦、人生感悟、心路历程乃至学林掌故等等,咳珠唾玉,至为精彩,特分享于此。(文中“苦水”、“糟堂”、“述堂”是顾随自称。“巽父”、“巽甫”、“禹言”、“玉言”、“老鱼”指周汝昌。“默老”、“默师”指沈尹默。“因公”指郑骞,字因百。)

一

兄论《读词偶得》与余见多合。余与平伯先生有同学之谊,又相识已久,然总觉彼此不能融洽。“吾友之一”云云者,乃是沈启无之言,而非苦水之言也。(1942年5月26日)

二

老僧廿年来登台说法,呵佛骂祖,年将五十乃得玉言,其发扬逴跞乃复过我,可畏哉,可畏哉!然而老僧却不免嫌玉言落入法障,从今以后,试将诗话词话之类一齐放下,只一味吟咏玩味赏心会意之古作,养得此心活泼泼地如水上葫芦子相似,推着便动,拶着便转,自然别有一番田地,不知玉言然我言否?(1942年6月某日)

三

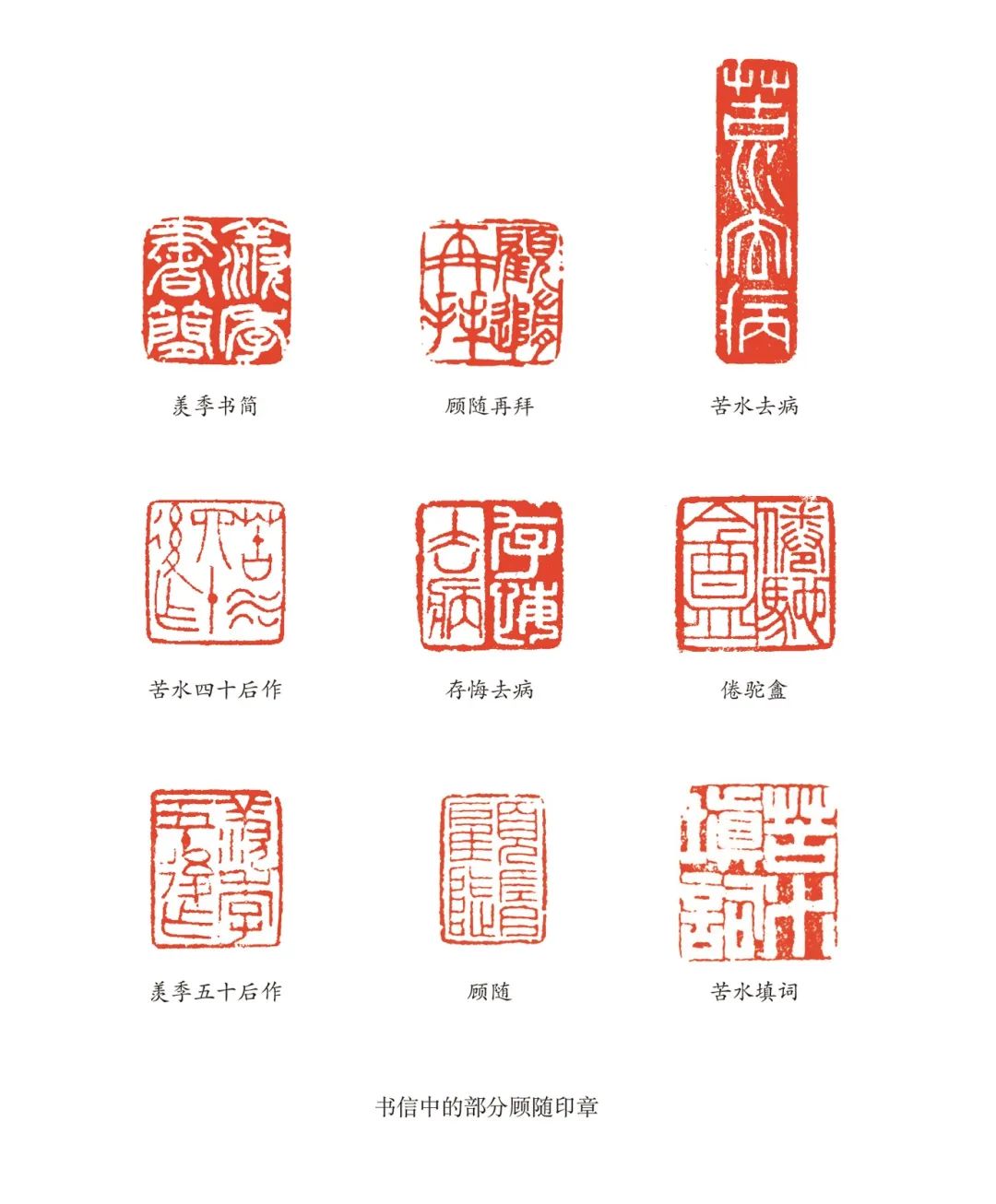

窃谓天地之大,穷人甚多,而诗人则极少。常人之穷,苦其身家而已;惟诗人则能言之,故遂易为世人所知耳,岂其穷竟有加乎他人之上者哉?(1942年7月27日)

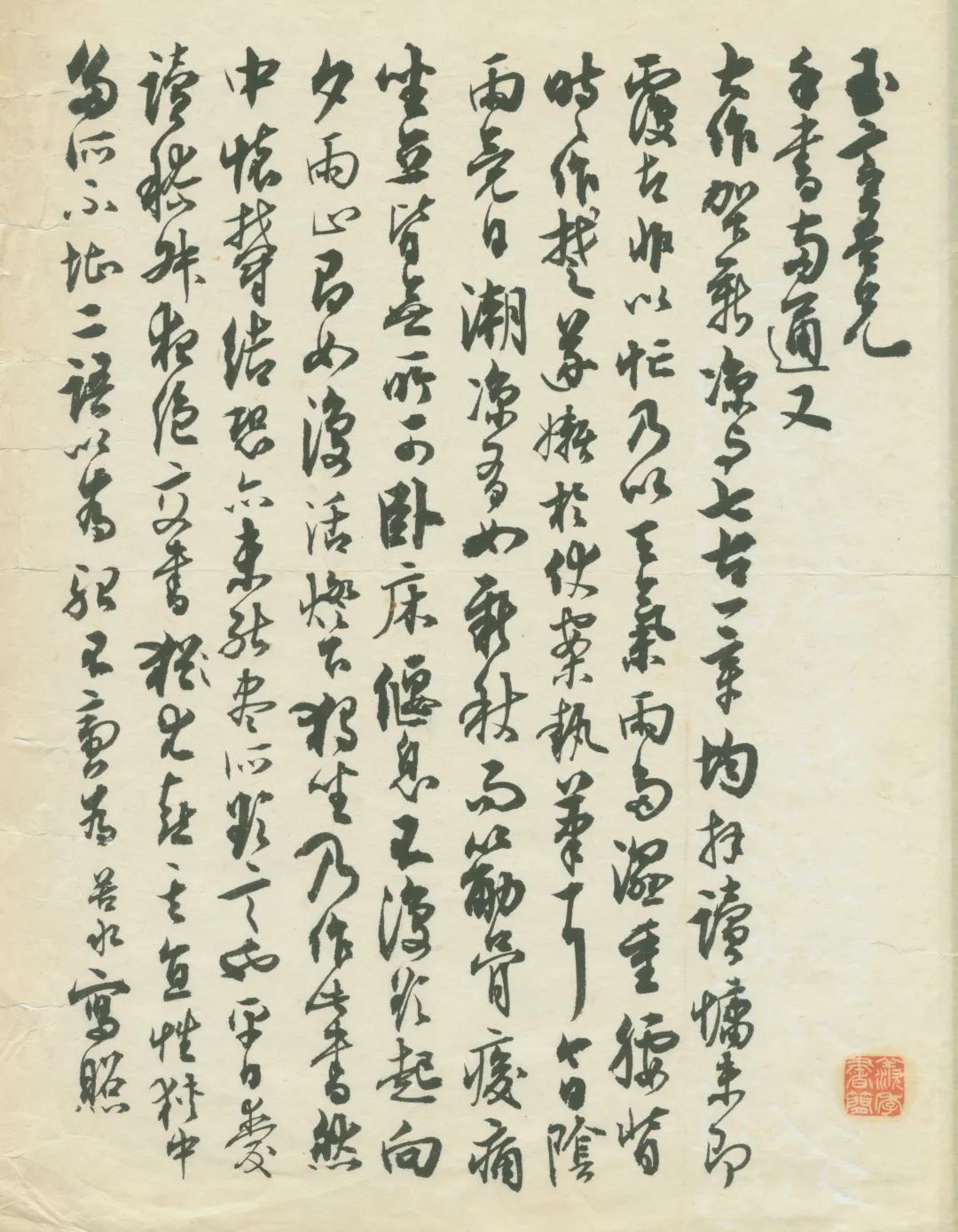

顾随致周汝昌1942年7月27日函

四

吾于清真、梦窗,二十年前俱曾下过苦工,惟所喜则为珠玉、六一、东坡、稼轩耳。何时能将周、吴说之一如说辛说苏乎?力短心长,如何,如何!十年以还,不复为长调,因吾兄之问,勉力作《风流子》一章,初意是学清真,写出自看一过,全不相类。三处隔句对,即不似稼轩,亦近梦窗矣,然否?不过此等词伤元气损神明,与苦水甚不合势。作文写字要于古人中发现自己,旁人只可赞助印可,即无他山之攻,仍可自悟自证,此义非数语可了,然吾巽父必能自得之。(1943年10月3日)

五

日前来札云拟译《世说新语》,此真胜业,复何待言。惟私意以为,短文之有远韵高致者莫过于此书,西国文字虽富弹性,亦未必能表而出之耳。至于玉言蟹行功夫如何,苦水素所未悉,于此更不能有所云云也。然天下之事,作是一问题,若其成否,可不必计校;至于传与不传,更难逆睹,玉言此际亦只有作之而已,他可不问也。有感于来书之下问,遂拟披诚告语,然说来亦何类于老生之常谈耶!虽然,玉言亦有罪焉:问道于盲,盲者乱说,顾不能尽怪盲者之乱说;问者之不察,亦有分于此责云尔。(1944年2月2日)

六

窃以谓吾邦韵文,虽时代不同,体制各异,揆其内容,多数陈陈相因,间有一二杰出,真等于凤毛麟角,或几于龟毛兔角矣。佛教东来,作风一变,文字之组织与作品之内含皆与往昔有殊;又千馀年而至于今日,接触既多,范围亦广,有心之士,可以深长思矣。吾比所读,多为说部,亦有一部腹稿时时往来胸中,惟酿酝未成熟,精力不充足,未敢率尔操觚而已。(1944年2月10日)

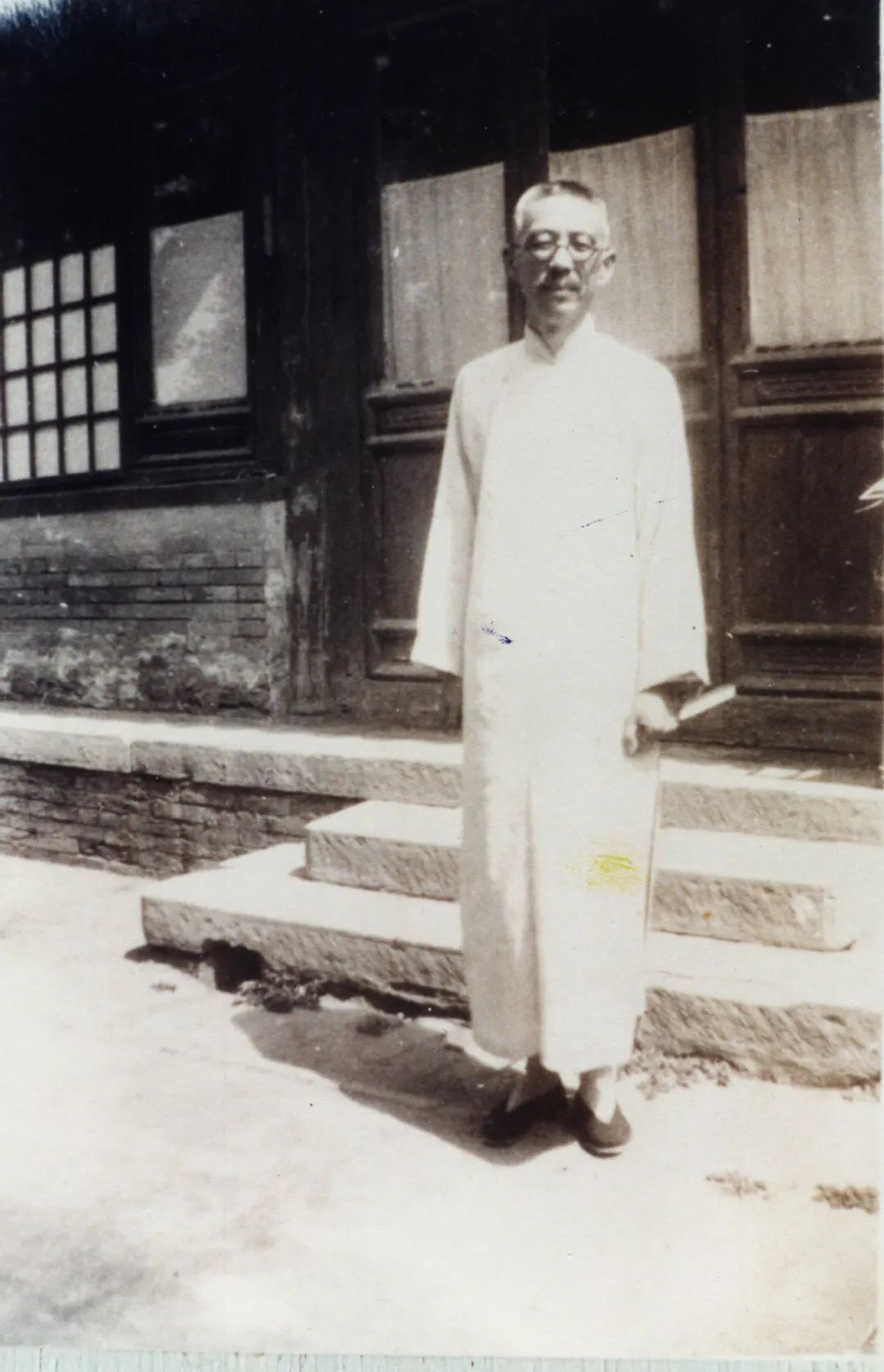

顾随1943夏在南官坊口寓所

青年周汝昌

七

春初来书曾问读禅宗语录从何入手,迄未作答,兹特举三书,其实有一书即得,亦不必全备也。《传灯录》《五灯会元》《古尊宿语录》,系统分明,《五灯会元》较为佳善;若出语之石破天惊,振聩发聋,当推《古尊宿语录》。读释典,窃意宜首先看《心经》《金刚经》,此后则是《楞严》《法华》,若《维摩诘》《华严》,则山僧亦有志而未逮者矣。又,初看佛书,时苦望洋,有注者较为易于领略,但亦难得佳注耳。《心经》及《金刚经》,佛学书局丁氏注本尚不至贻误后学,馀不敢妄行推荐也。(1944年7月15日)

八

昔王静安先生曾有诗曰:“江上痴云犹易散,胸中妄念苦难除。”苦水一见此语即爱之而时时诵之,近年学道,更深有味乎此语也。吾于老庄,取其自然;于释家,取其自性圆明;于儒家,取其正心诚意:吾意亦只在除此妄念而已。四十岁前任性自恣,我识过盛,意气方刚,名心为祟,以迄于今,仍受此累。又嗜欲陷溺,未能自拔。比来学道,虽自戒勉,仍苦不净。然吾亦尝思之,此譬如荒地一大段,多年不曾垦治,苇茅荆棘弥望皆是,正是当然之事,若不如此,反是可怪也。忽然主人一旦发觉此一大段地不应如此废弃,发心整治,然荒芜已久,开发维艰;而此事又必不能假手他人,只好凭自己一手一足之烈,作得一分是一分,行得一寸是一寸;况乎旧的尚未尽芟,而新的又复萌芽,所以当年孔圣曾说:“加我数年,卒(注:“五十”字或谓当作“卒”)以学《易》,可以无大过矣。”莫当他是谦辞好,朽索驭六马,正是大圣人不自欺不欺人处也。巽甫能会吾意,今暂止于此,亦不复喋喋也。(1944年8月1日)

九

手书问作文当云何取题,私意吾辈为文,虽不必走明末小品路子,却亦不妨借镜。不佞之意乃在即兴,譬如日来什刹海畔时时有制服阶级砍伐老树,其已被风吹倒者,固应伐去,即其心空枝萎而未倒,似亦宜芟除,以免行人之危险,然老者已伐而新者未种,又使人不免有荒凉寂寞之感。只此一感,便可写得一篇小文矣。禹言住在郊外,秋来所感必然更多,信手挥洒,取之不尽,用之不竭,何须更向穷邻乞醯耶?又其次则为读书札记,批评亦好,考据亦好,感想亦好,但能独出手眼、不落恒蹊,自能使读者悦目而赏心也。(1947年10月31日)

顾随1947年夏与家人于南官坊口寓所

十

当今之世,吾辈书生只合抱残编,老牖下,伴蠹鱼,枯死而已,勿论飞黄腾达,即饱食暖衣已属分外。古圣先贤动言“知命”,岂无因而致然哉!写至此处忽然想到,即著述成一家之言,及身享名,已殁不朽,亦属不可必之事也,不审玉言以为尔不?(1948年4月22日)

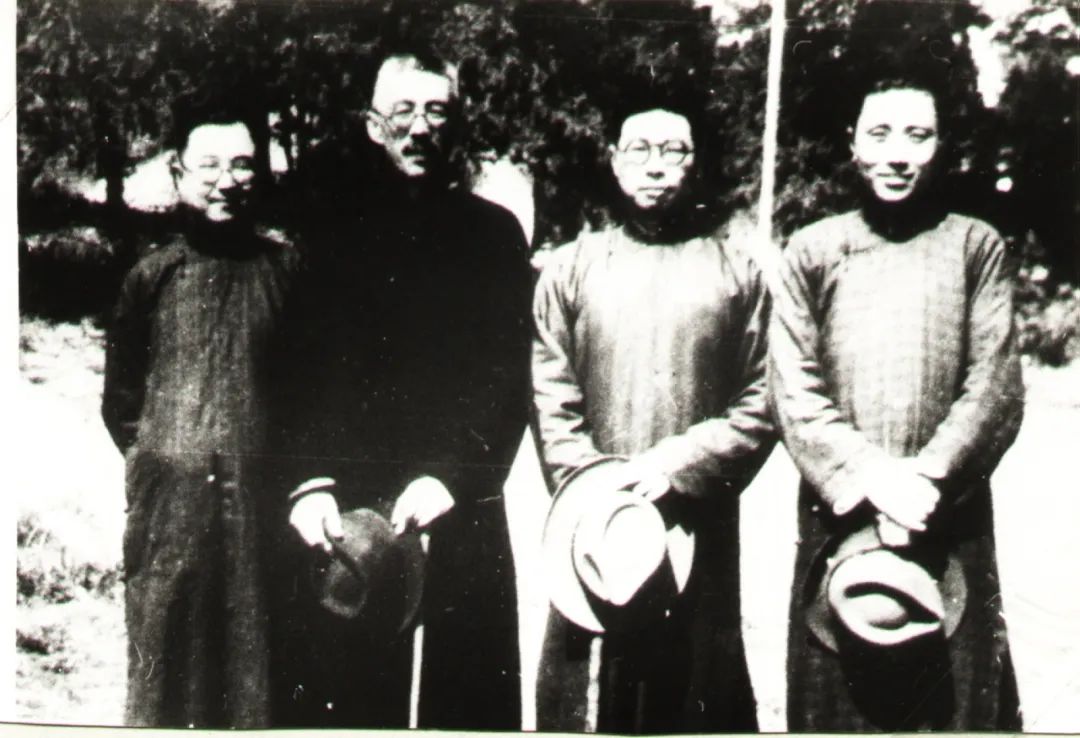

1948年4月于辅仁大学校园内,左起:启功、顾随、柴德赓、葛信益

十一

邓广铭字恭三,山东人,北大史学系毕业,刻任北大教授兼校长室秘书,与因公亦相识。至其偶致不满于郑谱,则文人好胜与夫相轻之积习耳,不足取,亦不必遂以为病也。(1948年6月7日)

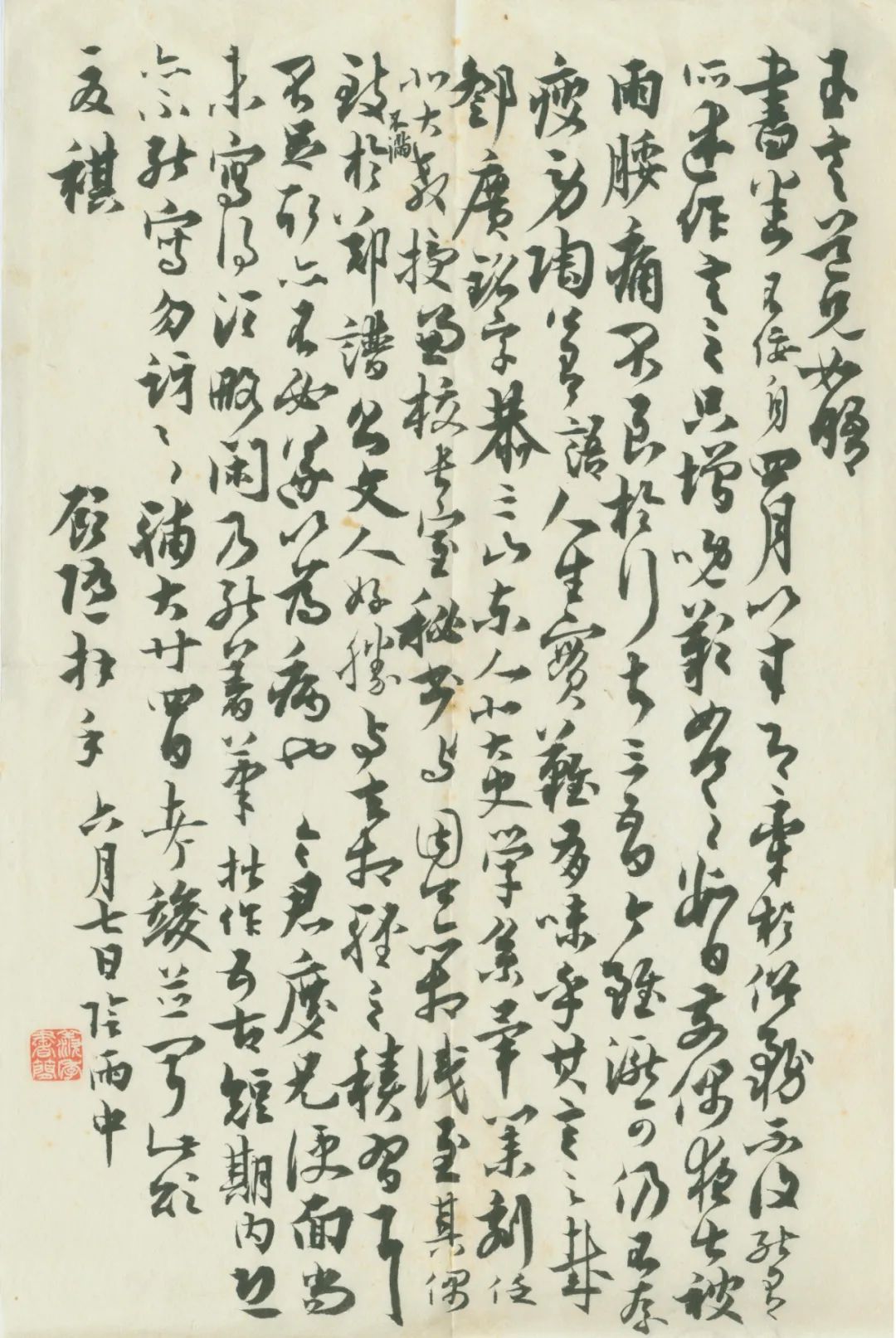

顾随致周汝昌1948年6月7日函

十二

默老之字下笔镇纸,此固由于得天独厚,亦其数十年工力所积,非可以等闲企及也。苦水之字所用诸法或多于默师,顾以天赋薄、工力浅,他不必说,即此“镇纸”两字,已有颜渊之学圣人,瞠乎其后之感矣。退之之言曰:“是有命焉,不可以幸而致也。”玉言知我者,必能知此意,幸勿以语人,即语人,人亦不能解。(1948年6月7日)

十三

儿时从先君子受唐诗,记诵而已。一日先君子为举放翁“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”,触磕之下,始有作诗意。又生小不喜苏公诗,三十岁后从默师学,始细读江西派诸家之作,于山谷、简斋两家尤多。所得启发,诗格于是一变,然犹未能自立门户。一病三载,此事都废。今岁小愈,医嘱万勿作诗,自亦力警。九月间以《章草急就篇斠字》草创稿写竟,得二小诗,自尔破戒。建国节后,几于逐日有作,亦复可厌。兹拟暂时断手,别修胜业。更为二绝句,略述渊源,聊当总结。(1952年10月17日)

十四

吴老雨僧,人好而心昏。其《诗集》后附评拙词一文,草草看去,似是恭维;细细寻绎,微词实多。其最初登在《大公报》(时在我到燕大教书以前,当是公元廿七八年)副刊上之稿,初不作如是云云。今日述堂以小人之心度君子之腹:吴老当时正主持《学衡》杂志,思以文言抗语体,而大势所趋,独木难支,或欲储不佞为药笼中物。不久不佞即到燕大,与清华相去咫尺,此[公]闻知,首先枉驾,是为二九年秋间。嗣后亦时相往还,且蒙招邀饮宴。不过不佞乃鲁迅之信徒,此公则大师之死敌,其格格不入,可想而知。卅一年移居京市,遂不相知闻。及其《诗集》出版,见赠一册,由友转交。(1953年11月19日)

十五

旧社会中凡居高位掌大权者,(即校头子系头子亦胥然已。)无不有其豢养之特务与夫密探。帝王之信用阉寺,家长之纵容婢仆,坐使残害忠良、离间骨肉、混淆黑白、挑拨是非,始也视为腹心,继而尾大不掉,终焉国破家亡。前者不佞只见之载籍,后者即耳闻目睹且身历之。廿岁后怕看《红楼》,此其一因。书至此有馀痛焉。(1953年11月22日)

根据珍贵手稿整理,

生动展现古典学问的魅力,

还原一代学术大师心路历程。

点书影进入京东购买本书

赵林涛、顾之京 校注

简体横排

32开 精装

978-7-101-15516-7

78.00元

内容简介

这是现代学者、书法家顾随(1897—1960)在1942至1960年间写给弟子周汝昌(1918—2012)的书信集,共126通(另附致他人信两通)。

顾随,字羡季,笔名苦水,别号驼庵,河北清河人,曾执教于燕京大学、辅仁大学、天津师范学院等高校,精研诗词、书法、佛学。他曾在信中对友人说:“有周玉言者,燕大外文系毕业,于中文亦极有根柢,诗词散文俱好,是我最得意学生。”(1952年8月28日致卢季韶书)著名红学家周汝昌(1918—2012)则不无自豪地称:“我是与先生‘通讯受业’历史最久的一个特例。”(《怀念先师顾随先生——在顾随先生逝世30周年纪念会上的报告》

作者简介

【上款预售】《顾随致周汝昌书信集》(精)(校注者题写上款+签名)

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073