全球化视野下的瘟疫与治疗 ——从《疾病如何改变我们的历史》说起

评论内容:

于赓哲教授的新书《疾病如何改变我们的历史》面世了,书的封面上一棵古树遒劲有力,枝丫伸向寰宇,探入云天,历史的深邃感、疾病的复杂感,以及思考态度的严肃庄重、思考面向的纵深交错,不言自明。图案上大字突显的“疾病”“改变”“历史”三个词语,既是书名,也是该书撰写的关键词。

在新冠疫情肆虐全球的当下,作者说:“疾病可以改变历史,以往这个话题只是一个遥远的历史回音,如今却让全球人感同身受。”的确,在疾病的流动背后,有太多值得探寻的历史。

天花与种痘

即如天花,作为人类最古老的瘟疫之一,天花不仅在我国早有记载,古埃及、古印度等都有过流行。在古埃及法老拉美西斯五世(前1160—前1156年在位)的木乃伊脸上,人们发现了天花的“麻坑”。古印度人认为女神西塔拉(Sitala)操控着天花。亚述巴尼拔(前668—前627年)皇宫考古发掘的泥版文献,显示早期的西亚曾对天花实施隔离。而1520年,西班牙侵略者把天花带到了美洲。据统计,天花的病死率达20%,甚至更高。

《疾病如何改变我们的历史》中追溯中国历史上天花的源头,大约是魏晋南北朝时期进入中国。晋人葛洪《肘后备急方》载:“以建武中南阳击虏所得,仍呼为虏疮。”疾病名称揭示疾病来源,在对外战争中将异域疾病带入我国。虏疮,因患者体表所生皰疮如豆,又称豌豆疮、豆疮,后作痘疮;宋代医籍始称痘疹,俗称天花。

东晋以来,应多次流行过天花。隋代以前的中医学已确认天花为烈性传染病,对其症状的描述细致入微,发病极快,头面和身体生皰状如火烧,内含白浆,并已将“色紫黑”的出血性天花归为毒烈者,实属真知灼见。天花毒烈,常致人死,即便痊愈,多致毁容,北齐才俊崔瞻就因天花而变成了“麻脸”。

至于明清,天花愈演愈烈,为害尤厉,不仅屡被医籍书写,也被写入文学作品。明清时期,从朝廷到民间供奉多位痘神。《封神演义》中撒痘布毒的潼关主将余化龙被封为主痘之神碧霞元君,《镜花缘》中又出现了女性的痘疹娘娘。《红楼梦》里曾写巧姐患痘:

凤姐之女大姐病了,乱着请大夫来诊脉。大夫说:“姐儿发热是见喜了”,原来是患天花。王夫人凤姐听了,忙遣人问,医生回道:“病虽险,却顺,倒还不妨。预备桑虫、猪尾要紧。”于是,款留两个医生留在凤姐处,十二日不放家去。贾琏只得搬出外书房来斋戒,凤姐与平儿都随着王夫人日日供奉娘娘。

于赓哲教授在书中总结:“天花依旧是十分严重的传染病……社会恐慌心理严重。”上述文字印证了这一观点。首先,医生讳言“天花”,而说“见喜”,并说“症虽险”,透露出当时人们对于天花的恐惧和无奈。其次,桑虫、猪尾是清代治疗痘症的要药,用来诱使皰痘顺畅透发。然而,又同时“供奉痘疹娘娘”,治痘方药的疗效也便可想而知。这样的“药、神两乞”反映了天花的毒烈,恰如《临证指南医案》所谈:种痘以前,“即使一村之中,有百儿出天花……损伤几及一半者,不闻其归咎于医生,惟有委命于天而已”。也正是因此,当顺治皇帝去世,在选择继承人时,玄烨已出过天花、具有免疫力这一点成为巨大的优势。

不过,灾祸如此深重,中国并没有问责于天花的“传入之地”,而是将如何消灭天花作为医疗的首要课题,终于在乾隆年间的《医宗金鉴》中归纳出种痘四法。中国种痘术疗效显著,经欧亚大陆西传,才有了1796年英国医生詹纳发明更安全有效的牛痘术,才有了后来的牛痘术东传,才有了在世界卫生组织的呼吁和督促下的全球天花病毒的消灭。正如该书所言,种痘是“中国医学对世界的贡献之一”。这在疫情流行的当下,尤其发人深省。确然,疾病会跨越国界,而新的病种也将推动医疗技术的进步,应对疾病、消灭瘟疫才是各国共同面临的首要课题。

疟疾、金鸡纳霜与青蒿素

说到各国共同抗疫,作者写道:“全球化还能带来更有效、更全面的对抗瘟疫的手段。”除了上述种痘法的传播之外,疟疾的治疗,也是世界范围内药物与医疗技术交流交通的一个亮点。清代时金鸡纳霜由欧洲传教士带入中国,治愈了康熙的疟疾;21世纪的今天,我国学者屠呦呦团队提取的青蒿素成为遏制非洲疟疾的中国神药。

疟疾,俗称“打摆子”,是世界上最古老的瘟疫之一。殷墟甲骨文已载“瘧”字;意大利的诗人但丁在《神曲·地域》中曾借疟疾描绘恐怖情绪:“犹如患三日疟疾的人将近寒颤发作,指甲已经发白,只要一看阴凉儿就浑身打战。”

《疾病如何改变我们的历史》中提到曹雪芹的祖父曹寅患疟疾的事,这里不妨把这个故事补充得更具体些:

1712年夏,曹寅于扬州染病,由感冒风寒转为疟疾,其诗言“卧病经旬初出户,战余寒热体差强”。康熙得知,心急如焚,随即命人快马加鞭星夜赶去,将一封书信和金鸡纳霜送与曹寅。这位帝王十分挂念自己的发小、曾经的侍读、侍卫。他在书信中说:“但疟疾若未转泄痢,还无妨;若转了病,此药用不得……金鸡纳霜专治疟疾。用二钱末酒调服。若轻了些,再吃一服,必要住的。住后或一钱,或八分,连吃二服,可以出根。若不是疟疾,此药用不得,须要认真。”信中一连用了数个“万嘱”,让曹寅注意身体。然而,药还没有送到,曹寅就去世了。

康熙赐药的书信透露出他十分谙熟服用金鸡纳霜的注意事项,康熙是不是服用过这种药物呢?确实,康熙服用过金鸡纳霜。1693年,康熙患了三日疟,痛苦万分。同年稍后,法王路易十四派了五位传教士来中国,其中洪若翰(1643—1710)和刘应(1656—1737)懂得医学。他们奉上了从南美刚刚传入欧洲的金鸡纳霜,四位辅政大臣找来三位疟疾患者试药,三人均一剂而愈。四位健康无病的辅政大臣又亲自尝药,大臣们也都平安无虞。当晚,康熙就服下金鸡纳霜,疟疾如失。圣心大悦,盛赞金鸡纳霜,金鸡纳霜遂成宫廷圣药。

其实,金鸡纳霜原产美洲。15世纪哥伦布发现新大陆后,欧洲国家迅速殖民美洲。难道他们并不垂涎近在咫尺的非洲?事实是,因为当时进入非洲探险的人多死于疟疾,非洲一度被视为“白人的地狱”。

欧洲人进入美洲后,也带来了疟疾。厄瓜多尔的印第安人秘密流传着一种可以治疗疟疾的树皮,一位印第安人酋长向传教士胡安洛佩斯透露了这种树皮的功效,并送给他一块树皮。洛佩斯用它治愈了西班牙驻秘鲁总督夫人的疟疾,1639年这个消息由这位夫人的侍臣在西班牙大力宣传,并以总督夫人的名字辛可那(Cinchona)命名这种药物,很快金鸡纳树皮在西班牙变得家喻户晓。后来这种树皮被带回欧洲,并迅速成为欧洲著名的解热药物,成了欧洲远征非洲和亚洲大部分地区的工具之一。因此,近代医学史家王吉民说:“记得从前有一本书说过:如果世界上没有金鸡纳的话,白种人在热带地方的称霸,是永远不会成功的。又一说:英国若不全靠金鸡纳的话,是永远不能维持统治印度的。”1820年法国科学家从金鸡纳树皮中成功提取出了有效成分奎宁,成为治疗疟疾的首选药物。

尽管如此,疟疾并没有像天花一样几乎被完全消灭,尤其在非洲等地仍时有流行,这与当地的卫生经济条件等有密切关联,也与耐药疟原虫产生有关。20世纪60年代,初代抗药性疟原虫出现,奎宁类药物疗效大不如前,疟疾在全球范围内死灰复燃,特别是在非洲和东南亚国家疫情尤为严重,美越交战中就有万千士兵死于疟疾。

越南希望中国政府协助解决疟疾的困扰。1967年,中国国务院特设523办公室,调动全国力量研发抗疟新药。然而前期工作并不顺利,1969年屠呦呦等中医研究院的科学家应邀参加抗疟药物研发。此时,国内多个省份的科研人员已经筛选4万多种抗疟的化合物和中草药,但并没有让人满意的结果。屠呦呦从《肘后备急方》记载的“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”中得到启示,意识到可能是实验中的高温破坏了青蒿的有效成分。于是,她改用沸点较低的乙醚实验,在60摄氏度下制取青蒿提取物。1971年10月4日,在第191次实验中,终于观察到青蒿提取物对疟原虫具有100%的抑制效果。后来青蒿素成为世界卫生组织推荐用药,疗效显著,被誉为“来自中国的神药”,它能显著降低疟疾病人的死亡率,挽救了数百万人的性命。2015年,屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖。

疾病与“读史”

天花、疟疾以及其他传染病,其传布固然与人类的交流交通有关,但种痘法的发明与演进,奎宁、青蒿素的提取与合成,药物与医学技术同样从东至西、从西至东交流传播,带来治愈的希望,也推动世界医学与文明的进步。正如书中所说:“文明因交流而强大,强大的文明和现代化的卫生体系反过来克制传染病的传播。”在新冠肺炎疫情全球流行的当下,“应对疾病需要更密切的国际合作”。

当然,瘟疫只是《疾病如何改变我们的历史》书中的一部分,中国古代医院和女医、中医外科术和华佗传说、当皇帝遇见疾病和追求长生、瘴气与蛊毒、割股疗亲……凡此种种中国古代的疾病以及人们面对疾病的心理状态,都是作者解读中国古代史的凭借与窗口,正如该书引言所说:“本书所提供的,不是‘中国医学史’,或者‘中国疾病史’,而是将疾病与应对疾病的手段作为‘读史’的窗口。”该书引发我们思考疾病和医疗之于文明演进的作用与意义,启示我们“读史”的多重视角,提示我们历史学是关于“人”的,历史研究最后的落点是让我们更好地认识人,合理地理解现实世界,也为未来警醒,并提供一条更好的路径。

《疾病如何改变我们的历史》,于赓哲著,中华书局出版

于赓哲教授的新书《疾病如何改变我们的历史》面世了,书的封面上一棵古树遒劲有力,枝丫伸向寰宇,探入云天,历史的深邃感、疾病的复杂感,以及思考态度的严肃庄重、思考面向的纵深交错,不言自明。图案上大字突显的“疾病”“改变”“历史”三个词语,既是书名,也是该书撰写的关键词。

在新冠疫情肆虐全球的当下,作者说:“疾病可以改变历史,以往这个话题只是一个遥远的历史回音,如今却让全球人感同身受。”的确,在疾病的流动背后,有太多值得探寻的历史。

天花与种痘

即如天花,作为人类最古老的瘟疫之一,天花不仅在我国早有记载,古埃及、古印度等都有过流行。在古埃及法老拉美西斯五世(前1160—前1156年在位)的木乃伊脸上,人们发现了天花的“麻坑”。古印度人认为女神西塔拉(Sitala)操控着天花。亚述巴尼拔(前668—前627年)皇宫考古发掘的泥版文献,显示早期的西亚曾对天花实施隔离。而1520年,西班牙侵略者把天花带到了美洲。据统计,天花的病死率达20%,甚至更高。

《疾病如何改变我们的历史》中追溯中国历史上天花的源头,大约是魏晋南北朝时期进入中国。晋人葛洪《肘后备急方》载:“以建武中南阳击虏所得,仍呼为虏疮。”疾病名称揭示疾病来源,在对外战争中将异域疾病带入我国。虏疮,因患者体表所生皰疮如豆,又称豌豆疮、豆疮,后作痘疮;宋代医籍始称痘疹,俗称天花。

东晋以来,应多次流行过天花。隋代以前的中医学已确认天花为烈性传染病,对其症状的描述细致入微,发病极快,头面和身体生皰状如火烧,内含白浆,并已将“色紫黑”的出血性天花归为毒烈者,实属真知灼见。天花毒烈,常致人死,即便痊愈,多致毁容,北齐才俊崔瞻就因天花而变成了“麻脸”。

至于明清,天花愈演愈烈,为害尤厉,不仅屡被医籍书写,也被写入文学作品。明清时期,从朝廷到民间供奉多位痘神。《封神演义》中撒痘布毒的潼关主将余化龙被封为主痘之神碧霞元君,《镜花缘》中又出现了女性的痘疹娘娘。《红楼梦》里曾写巧姐患痘:

凤姐之女大姐病了,乱着请大夫来诊脉。大夫说:“姐儿发热是见喜了”,原来是患天花。王夫人凤姐听了,忙遣人问,医生回道:“病虽险,却顺,倒还不妨。预备桑虫、猪尾要紧。”于是,款留两个医生留在凤姐处,十二日不放家去。贾琏只得搬出外书房来斋戒,凤姐与平儿都随着王夫人日日供奉娘娘。

于赓哲教授在书中总结:“天花依旧是十分严重的传染病……社会恐慌心理严重。”上述文字印证了这一观点。首先,医生讳言“天花”,而说“见喜”,并说“症虽险”,透露出当时人们对于天花的恐惧和无奈。其次,桑虫、猪尾是清代治疗痘症的要药,用来诱使皰痘顺畅透发。然而,又同时“供奉痘疹娘娘”,治痘方药的疗效也便可想而知。这样的“药、神两乞”反映了天花的毒烈,恰如《临证指南医案》所谈:种痘以前,“即使一村之中,有百儿出天花……损伤几及一半者,不闻其归咎于医生,惟有委命于天而已”。也正是因此,当顺治皇帝去世,在选择继承人时,玄烨已出过天花、具有免疫力这一点成为巨大的优势。

不过,灾祸如此深重,中国并没有问责于天花的“传入之地”,而是将如何消灭天花作为医疗的首要课题,终于在乾隆年间的《医宗金鉴》中归纳出种痘四法。中国种痘术疗效显著,经欧亚大陆西传,才有了1796年英国医生詹纳发明更安全有效的牛痘术,才有了后来的牛痘术东传,才有了在世界卫生组织的呼吁和督促下的全球天花病毒的消灭。正如该书所言,种痘是“中国医学对世界的贡献之一”。这在疫情流行的当下,尤其发人深省。确然,疾病会跨越国界,而新的病种也将推动医疗技术的进步,应对疾病、消灭瘟疫才是各国共同面临的首要课题。

疟疾、金鸡纳霜与青蒿素

说到各国共同抗疫,作者写道:“全球化还能带来更有效、更全面的对抗瘟疫的手段。”除了上述种痘法的传播之外,疟疾的治疗,也是世界范围内药物与医疗技术交流交通的一个亮点。清代时金鸡纳霜由欧洲传教士带入中国,治愈了康熙的疟疾;21世纪的今天,我国学者屠呦呦团队提取的青蒿素成为遏制非洲疟疾的中国神药。

疟疾,俗称“打摆子”,是世界上最古老的瘟疫之一。殷墟甲骨文已载“瘧”字;意大利的诗人但丁在《神曲·地域》中曾借疟疾描绘恐怖情绪:“犹如患三日疟疾的人将近寒颤发作,指甲已经发白,只要一看阴凉儿就浑身打战。”

《疾病如何改变我们的历史》中提到曹雪芹的祖父曹寅患疟疾的事,这里不妨把这个故事补充得更具体些:

1712年夏,曹寅于扬州染病,由感冒风寒转为疟疾,其诗言“卧病经旬初出户,战余寒热体差强”。康熙得知,心急如焚,随即命人快马加鞭星夜赶去,将一封书信和金鸡纳霜送与曹寅。这位帝王十分挂念自己的发小、曾经的侍读、侍卫。他在书信中说:“但疟疾若未转泄痢,还无妨;若转了病,此药用不得……金鸡纳霜专治疟疾。用二钱末酒调服。若轻了些,再吃一服,必要住的。住后或一钱,或八分,连吃二服,可以出根。若不是疟疾,此药用不得,须要认真。”信中一连用了数个“万嘱”,让曹寅注意身体。然而,药还没有送到,曹寅就去世了。

康熙赐药的书信透露出他十分谙熟服用金鸡纳霜的注意事项,康熙是不是服用过这种药物呢?确实,康熙服用过金鸡纳霜。1693年,康熙患了三日疟,痛苦万分。同年稍后,法王路易十四派了五位传教士来中国,其中洪若翰(1643—1710)和刘应(1656—1737)懂得医学。他们奉上了从南美刚刚传入欧洲的金鸡纳霜,四位辅政大臣找来三位疟疾患者试药,三人均一剂而愈。四位健康无病的辅政大臣又亲自尝药,大臣们也都平安无虞。当晚,康熙就服下金鸡纳霜,疟疾如失。圣心大悦,盛赞金鸡纳霜,金鸡纳霜遂成宫廷圣药。

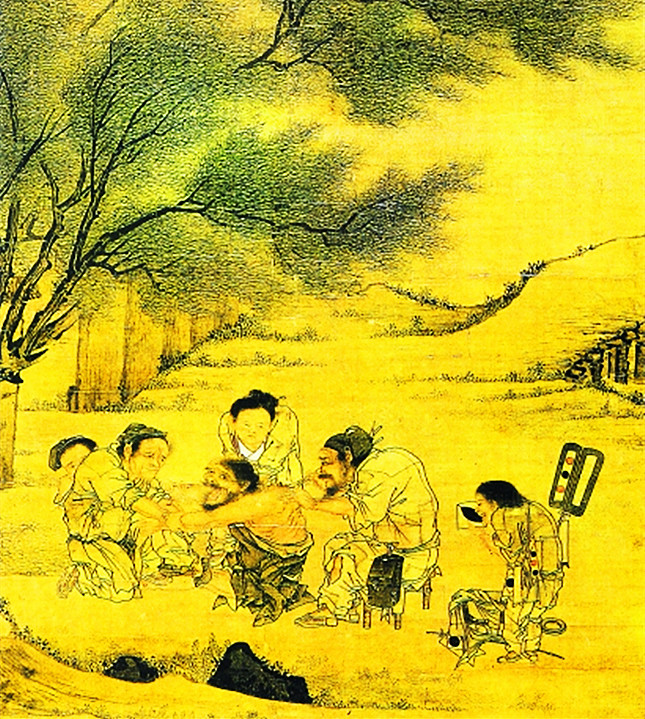

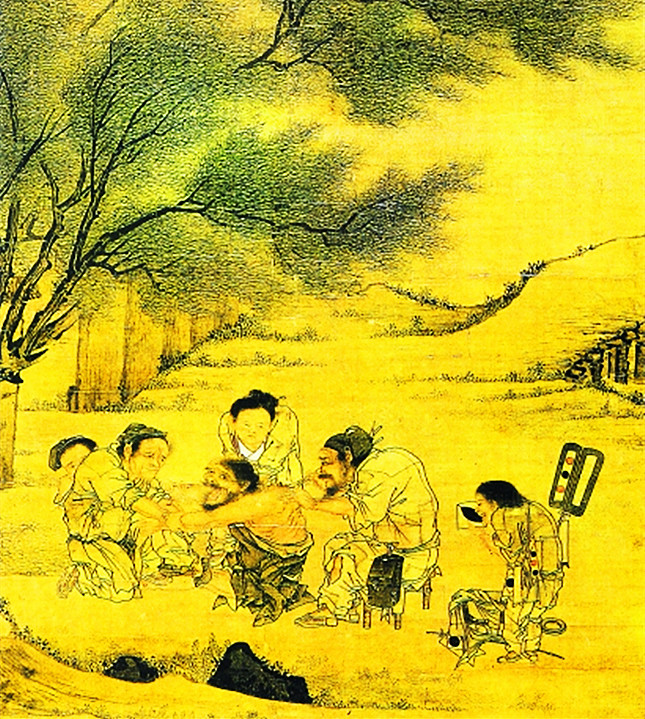

▲(宋)李唐绘村医图(局部),台北故宫博物院藏,图源:视觉中国

其实,金鸡纳霜原产美洲。15世纪哥伦布发现新大陆后,欧洲国家迅速殖民美洲。难道他们并不垂涎近在咫尺的非洲?事实是,因为当时进入非洲探险的人多死于疟疾,非洲一度被视为“白人的地狱”。

欧洲人进入美洲后,也带来了疟疾。厄瓜多尔的印第安人秘密流传着一种可以治疗疟疾的树皮,一位印第安人酋长向传教士胡安洛佩斯透露了这种树皮的功效,并送给他一块树皮。洛佩斯用它治愈了西班牙驻秘鲁总督夫人的疟疾,1639年这个消息由这位夫人的侍臣在西班牙大力宣传,并以总督夫人的名字辛可那(Cinchona)命名这种药物,很快金鸡纳树皮在西班牙变得家喻户晓。后来这种树皮被带回欧洲,并迅速成为欧洲著名的解热药物,成了欧洲远征非洲和亚洲大部分地区的工具之一。因此,近代医学史家王吉民说:“记得从前有一本书说过:如果世界上没有金鸡纳的话,白种人在热带地方的称霸,是永远不会成功的。又一说:英国若不全靠金鸡纳的话,是永远不能维持统治印度的。”1820年法国科学家从金鸡纳树皮中成功提取出了有效成分奎宁,成为治疗疟疾的首选药物。

尽管如此,疟疾并没有像天花一样几乎被完全消灭,尤其在非洲等地仍时有流行,这与当地的卫生经济条件等有密切关联,也与耐药疟原虫产生有关。20世纪60年代,初代抗药性疟原虫出现,奎宁类药物疗效大不如前,疟疾在全球范围内死灰复燃,特别是在非洲和东南亚国家疫情尤为严重,美越交战中就有万千士兵死于疟疾。

越南希望中国政府协助解决疟疾的困扰。1967年,中国国务院特设523办公室,调动全国力量研发抗疟新药。然而前期工作并不顺利,1969年屠呦呦等中医研究院的科学家应邀参加抗疟药物研发。此时,国内多个省份的科研人员已经筛选4万多种抗疟的化合物和中草药,但并没有让人满意的结果。屠呦呦从《肘后备急方》记载的“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”中得到启示,意识到可能是实验中的高温破坏了青蒿的有效成分。于是,她改用沸点较低的乙醚实验,在60摄氏度下制取青蒿提取物。1971年10月4日,在第191次实验中,终于观察到青蒿提取物对疟原虫具有100%的抑制效果。后来青蒿素成为世界卫生组织推荐用药,疗效显著,被誉为“来自中国的神药”,它能显著降低疟疾病人的死亡率,挽救了数百万人的性命。2015年,屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖。

疾病与“读史”

天花、疟疾以及其他传染病,其传布固然与人类的交流交通有关,但种痘法的发明与演进,奎宁、青蒿素的提取与合成,药物与医学技术同样从东至西、从西至东交流传播,带来治愈的希望,也推动世界医学与文明的进步。正如书中所说:“文明因交流而强大,强大的文明和现代化的卫生体系反过来克制传染病的传播。”在新冠肺炎疫情全球流行的当下,“应对疾病需要更密切的国际合作”。

当然,瘟疫只是《疾病如何改变我们的历史》书中的一部分,中国古代医院和女医、中医外科术和华佗传说、当皇帝遇见疾病和追求长生、瘴气与蛊毒、割股疗亲……凡此种种中国古代的疾病以及人们面对疾病的心理状态,都是作者解读中国古代史的凭借与窗口,正如该书引言所说:“本书所提供的,不是‘中国医学史’,或者‘中国疾病史’,而是将疾病与应对疾病的手段作为‘读史’的窗口。”该书引发我们思考疾病和医疗之于文明演进的作用与意义,启示我们“读史”的多重视角,提示我们历史学是关于“人”的,历史研究最后的落点是让我们更好地认识人,合理地理解现实世界,也为未来警醒,并提供一条更好的路径。

(作者为上海中医药大学科技人文研究院医古文教研室副教授)

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073