宋初隐逸诗人林逋有《夏日寺居和酬叶次公》一首,诗云:“午日猛如焚,清凉爱寺轩。鹤毛横藓阵,蚁穴入莎根。社信题茶角,楼衣笐酒痕。中餐不劳问,笋菊净盘尊。”又南宋徐照《谢徐玑惠茶》:“建山惟上赏,采撷极艰辛。不拟分奇品,遥将寄野人。角开秋月满,香入井泉新。静室无来客,碑黏陆羽真。” 【1】徐诗说到的茶是建茶,出建州北苑,自北宋太平兴国二年起为御茶园,官焙所出,专为供御,即诗之所谓“上赏”。“角开秋月满”,乃从五代齐己《咏茶十二韵》“角开香满室”化出。林诗的“社信题茶角”,或注云:“茶角,茶帖子。即封装茶饼之纸帖。”【2】而《汉语大词典》“角”条义项之一云:“贮茶器。”书证即引齐己诗与林逋诗。然则所谓“贮茶器”因何呼之为“角”,并且名称里又包含了怎样的意义呢,此中牵扯的头绪似乎不止一端。

角之古义有很多,唐宋时代,角又有捆束、包裹之义,蒋礼鸿《敦煌变文字义通释》“角束”条,又艾俊川《水饺与茶角》一文对它在这一意义上的使用均考校甚详【3】,艾文并指出“角的包裹之义通行了很长时间,也形成很多词汇”,“茶角”便是其中之一。“角开秋月满”之“角”,则茶角也。

“角”也是宋代邮递制度中最为常见的用语,即“递角”之“角”。《夷坚乙志》卷十四“赵清宪”条:“赵清宪丞相(挺之)侍父官北京时,病利,逾月而死,沐浴更衣,将就木,忽有京师递角至,发之,无文书,但得侯家利药一帖,以为神助,即扶口灌之,少顷复苏。遽遣人入京,扣奏邸吏,盖其家一子苦泄利,买药欲服,误以入邮筒中也。”此“北京”,指大名府。“利”,痢疾。前曰“递角”,后曰“邮筒”,在这里递角与邮筒是通用的。刘挚《九日病起寄文莹》“春城别去已秋穷,犹喜音书继递筒”【4】;韩驹《送子飞弟归荆南》“一年两附书,皮筒到家少”【5】,诗之“递筒”、“皮筒”,均是递角。吕陶《净德集》卷五《乞别给致仕状》中说到,“缘都进奏院自正月二十八日以后至二月二十五日发来马递皮角计十七件,并已先次到州,惟是臣致仕敕牒未到。臣屡差人自本州以去至凤翔府沿路根究,前件今正月二十七日达字号递角委是未见”,想必它是“在路沉失”,因请别给一件。这里的皮角与递角,也是同义。又李纲《梁谿集》卷一一八《与秦相公第九书别副》“昨日因金字牌递角回于申省状,皮筒内尝附手简”,此则递角与皮筒为一物之证。所谓“金字牌递角”,乃是加急紧要文书。李心传《建炎以来朝野杂记·乙集》卷九“金字牌”条:“近岁邮置之最速者,莫若金字牌递,凡赦书及军机要务则用之,仍自内侍省遣拨,自行在至成都率十八日而至,盖日行四百馀里。”即此。

递筒或曰邮筒,多用筒来封装。筒有皮筒,也有竹筒、漆木筒【6】。筒表则有系,又有封头【7】。此外,封装邮件所用尚有木匣。《宋会要·方域一一》,淳熙八年七月四日,刑部侍郎贾逵言:“乞自今刑寺驳勘取会狱案文字,令进奏院置绿匣,排列字号、月日、地里,当官发放,所至铺分即时抽摘单传,承受官司亦令遵依条限,具所会并施行,因依实书到发日时,用元发匣回报。”【8】而邮筒其实也常常作为邮件的一个通称。《墨客挥犀》卷八:“杜德,俗呼为杜麻胡,送铺中卒也。附邮筒物至重者,他卒莫当之,德即荷而去,曾不倦怠。”此“邮筒”,应即泛指邮件,故有分量极重者,杜德力大,任劳,因每每可以“荷而去”。

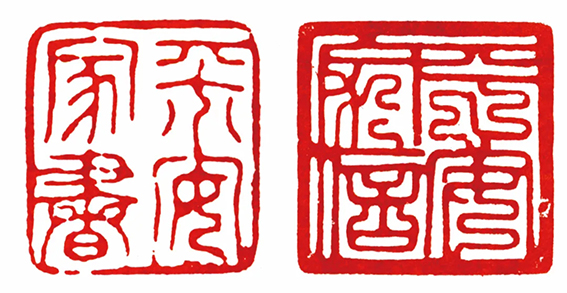

公文的传递,有实封与通封之别,亦即机密与非机密之别【9】。通封在封皮上贴以内件的提要,实封则依常式封缄之外,尚须更用纸折角重封,然后在封皮上写明内件的编号,而不揭明内容【10】,前引吕陶《状》,所谓“达字号递角”,即此。存世有宋代的“实封朱记”印,尺寸比通常的印信大了很多【11】。又“通封”印以及省略为“通”者也有不少遗存,与“实封”印不同,此均为反书【12】。实封在传递过程中不允许拆阅,因不免有人希求快速与妥帖而把常程文字乃至私书也作成实封的形式,军书丛集之际,在用于递送探报文字的斥堠便造成积压,以致当朝要为此发布禁令【13】。

前引刘挚诗“犹喜音书继递筒”,韩驹诗“一年两附书,皮筒到家少”,诗中说到的“书”,均是私书,臣僚家书,宋初特有诏允许附递。《宋会要·职官二》:太宗雍熙二年十月,有诏:“自今的亲实封家书,许令附递,自余亲识只令通封附去”【14】。又王栐《燕翼诒谋录》卷五记宋仁宗时事云:“景祐三年五月,诏中外臣僚许以家书附递。明告中外,下进奏院依应施行。盖臣子远宦,熟(孰)无坟墓宗族亲戚之念,其能专人驰书,必达官贵人而后可。此制一颁,则小官下位受赐者多。今所在士大夫私书多入递者,循旧制也。”所谓家书以及私书的“入递”,此递,均指官递。

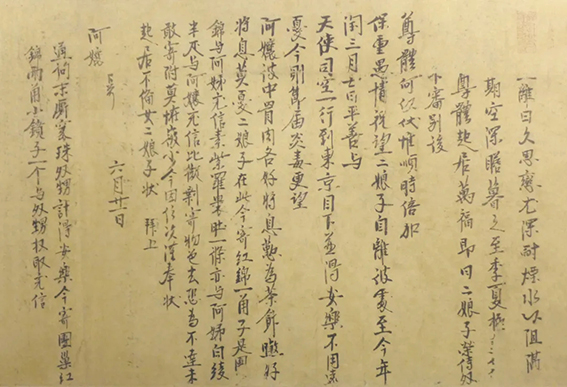

私书属常行文字之类,而也有重封之式,即封皮之上再另外加封。私书的封皮也有标志,存世宋代印章中多有此类,其中以“谨封”最为常见,而它在当时正属于通用的一种【15】。他如“平安家书”、“平安家信”、“望风怀想”、“千里共明月”、“鱼雁往来”、“云间千里雁,足下一行书”、“鸿雁归时好寄书”、“中有尺素”,等等。梅尧臣“丹砂篆印发题封”【16】,陆游“庭中下乾鹊,门外传远书。小印红屈蟠,两端黄蜡涂”【17】,都是对书信形式的描绘。家书中,所谓“小印”似以“平安家书”为常用。司马光《书仪》卷一“上祖父母父母”题下列书札范文,又封皮文字格式,又重封文字格式。其重封格式为:“平安家书附上,某州某县某官。”下并注云:“凡人得家书,喜惧相半,故平安字不可缺,使见之则喜。后家书重封准此。”后,即指此项以下条列的各式家书。

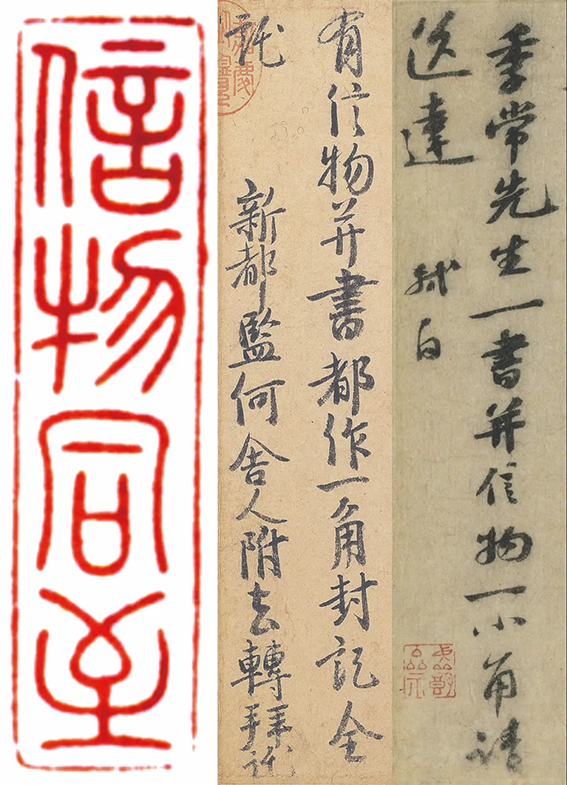

公文与私书之外,递角也包括物的传递。而遣书馈物,便是唐宋时期习称之“书信”。皮日休《鲁望以轮钩相示缅怀高致因作三篇》,其二云“明朝有物充君信,㰂酒三瓶寄夜航”【18】;宋黄伯思《东观馀论·法帖刊误上》“帝王书”条曰:魏晋南北朝以还,所谓“信”者,皆谓使人也,“今之流俗遂以遣书馈物为信,故谓之书信”【19】。传近年宜兴郊区南宋墓出土的一组木印,中有“信物同至”一枚。徐铉与人书云:“今有信物并书都作一角封讫,全托新都监何舍人附去转拜托稳便者。”苏轼与人书云:“季常先生一书并信物一小角请送达。”此两例均是转托便人递送,而非交付官递,但作为一般往来的“书信”,二者封缄形式当无不同。另有一例叙述得更为明白,宋王巩《随手杂录》云,苏轼在杭时,“一日中使至,既行,送之望湖楼上”,待诸人散去,中使乃密语子瞻曰:“某出京师,辞官家,官家曰:‘辞了娘娘了来。’某辞太后殿,复到官家处,引某至一柜子旁,出此一角,密语曰:‘赐与苏轼,不得令人知。’”中使“遂出所赐,乃茶一斤,封题皆御笔”【20】。

遣书馈物,即所谓“书信”以角为称,并非始自宋代。安徽省博物馆藏一件唐懿宗咸通七年的“二娘子家书”,书中说道:“今寄红锦一角子,是团锦,与阿姊充信。”又附言云:“今寄团巢(窠)红锦两角,小镜子一个,与外甥权取充信。”【21】前引五代齐己《咏茶十二韵》“角开香满室”,此角也是来自邮递,因为前面先已说道“封题从泽国”。

检点两宋诗词以及各类官私文书,可以发现当时人际交往中互相馈赠的诸般物品,以茶为最。至为名贵者,自然是北苑龙凤团茶,此外则顾渚、日注、双井、蒙顶,等等。茶的馈赠虽很经常,但却并不平常,此间传递的感情多很郑重,因此也常常是一种特别的温暖。而赠与者和接受者以及二者之间往往有着地位、遭际、环境等等的不同,这里自然多存故事。同为永嘉四灵的徐玑有《赠徐照》一首,句云“诗情都为饮茶多”,似乎也可以用来普赠宋人。

且举与茶角有关的例子。叶梦得《石林燕语》卷八:“熙宁中,贾青为福建转运使,又取小团之精者为‘密云龙’,以二十饼为斤而双袋,谓之‘双角团茶’。大小团皆用绯,通以为赐也。‘密云龙’独用黄,盖专以奉玉食。”此节记事显示出“袋”与“角”是同义词,即二十饼为一斤的密云龙,十饼一袋成一双,而冠以“双角”之名,那么是意在显示其中的递送过程。

如前所说,递角或皮筒,或竹筒,或木筒,又或漆木匣,形制与大小均无一定,茶在付邮时也每分作几裹,如此,所谓“茶一角”,其数量并不确定。苏轼《与佛印禅师》:“赐茶五角,聊以将意。”【22】《答宝月大师》:“黄州无一物可充信,建茶一角子,勿讶尘浼。”【23】黄庭坚与人书云:“双井一角,漫将远意。”【24】又:“茶三角漫送,可便碾,犹得新味。”【25】宋金通好之际,茶是很重要的一项礼品,而也常常以角为单位。金人辑录的宋金往来国书中宋人的礼单载有“兴国茶场拣芽小龙团一大角”,又“建国壑源夸茶二千夸(共二百角,每角十夸)”【26】。小龙团乃团茶,夸茶即茶。夸茶形方而小,北宋晁冲之《简江子之求茶》“政和密云不作团,小夸寸许苍龙蟠”【27】,所云即此。礼单之前项未言“大角”中究竟实以小龙团多少饼,后者则明确记载了每一角的数量。稍微详细一点的又有《新编居家必用事类全集·己集》“诸品茶”条:拣茶“以四十饼为角,小龙凤以二十饼为角,大龙凤以八饼为角,每角圈以箬叶,束以红搂(缕),包以红纸,缄以旧绫,惟拣芽俱以黄焉”。这里说到龙凤团茶的缄封方法,多见于宋人诗作。所谓“玉斧裁云片,形如阿井胶。春谿斗新色,寒箨见重包”【28】;“虬臂左回分绝格,蒻衣十袭护新香”【29】;“舶舟初出建溪春,红笺品题苞蒻叶”【30】,又毛滂《谢人分寄密云大小团》“黄绫袋子天上来,本是闽山早春色”【31】,等等,可知所咏均为封装建茶的茶角。

再看开篇所引林逋诗“社信题茶角,楼衣笐酒痕”。“题”,封题也,“红笺品题”也,“茶角”二字引出的是友情的传递,“社信”则标明时间,那么该是友人寄来春茶,而封题犹在,可慰幽怀也。“酒痕”句见孤清,“茶角”句则孤清而不孤独也,正如其《深居六首》之二的“花月病怀看酒谱,云萝幽信寄茶经”。

总之,宋代邮递制度中的“角”简单说就是一封邮件,不过以它形式的多样以及包含的丰富内容而引出各种故事,比如为文人所艳称的“诗筒”,也是由此而来。所谓“裹角笺花密,封题篆字斜”【32】,相互递送作为宋代茶事之一而特别予人一个寄顿诗思、寄寓亲情和友情的创作空间,则茶角虽细务,却因此而有包容也。

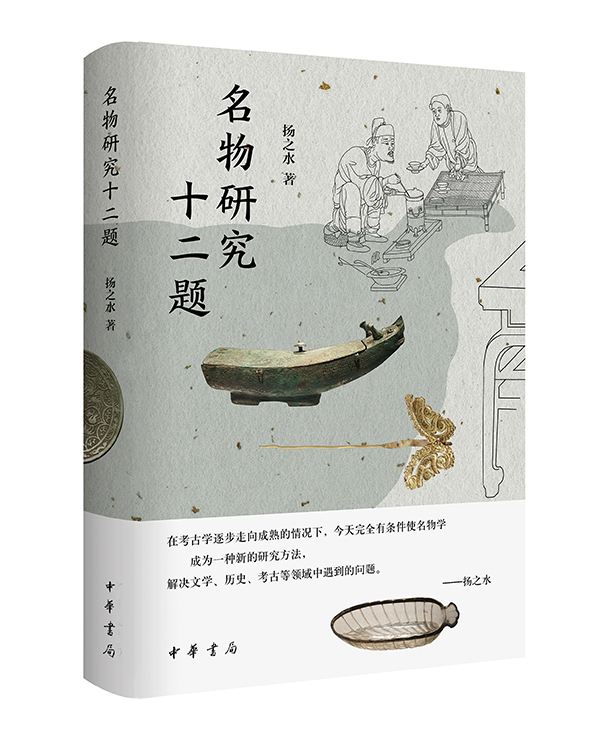

(选自《名物研究十二题》,原题《关于茶角:兼及宋代邮递二三事》,为《两宋茶事》一文的第三节)

注释

【1】《全宋诗》,册五〇,页31361。

【2】沈幼征校注《林和靖诗集》,页28,浙江古籍出版社一九八六年。

【3】《敦煌变文字义通释》(第四次增订本),页278~280,上海古籍出版社一九八八年;《南方都市报》,二〇一四年三月十八日。

【4】《全宋诗》,册一二,页7986。

【5】《全宋诗》,册二五,页16586。

【6】《宋会要·方域一一》载绍兴六年吕祉言,“沿路斥堠铺递角壅并,皮筒、竹筒并封角文字,每番多至三五十件,少者亦不下十数件”。徐松《宋会要辑稿》,册八,页7503,中华书局一九五七年。

【7】《宋会要·方域一〇》载,入递的“应字号奏状一筒”,“递角撮系松慢,封头磨擦破损”。同上,页7499。

【8】《宋会要辑稿》,册八,页7514。又《宋文鉴》卷七十一载陈瓘《台州羁管谢表》:“政和元年六月五日,准通州牒,编修政典局牒:奉旨取索臣所撰《尊尧集》,请速为检取,封角付差去人。”“今匣内黄帕文字等,并题作臣瓘谨封,伏望本局特为进入,于御前开拆。”这一种封角的木匣便也可以称作递角。

【9】《宋会要·职官二》,英宗治平三年李柬之等上言,曰“有外处臣僚言时政得失利害者,往往只作通封,致有传布于外,缘素无明白约束。乞今后中外臣僚投进文字,但干机密及言时政得失利害并体量官员等事,并须遍捺,用全张小纸斜侧折角实封”。《宋会要辑稿》,册三,页2385。按《汉语大词典》“通封”条释义曰“严密封缄”,不确。

【10】《宋会要·方域一一》载乾道九年十月十九日枢密言:“诸路州军应申奏朝廷机密切要文字,其文引内既有排定字号,又于文引内开说事目入递,致承受开拆之处多传播漏露,深属不便。”因有诏“兵部遍牒诸路州军,将申奏入递机密要切文字并实封于皮筒内,外及文引止排字号,不得显露事目。如有违戾,取旨重作施行”。《宋会要辑稿》,册八,页7513。

【11】孙慰祖《唐宋元私印押记集存》,页163,上海书店出版社二〇〇一年。

【12】《唐宋元私印押记集存》,页162。按“通”字著录者原未曾识认,因疑它是“通”字,遂驰书求教于曹锦炎先生,承答复如下:页162所录印文,“通封”五,“通”一,“从宋代流行之九叠篆构形上看,均无甚问题。因宋人篆书(尤其是九叠篆印文)省简甚多,不合六书者亦多,反而难识也。‘通’字的“辶”已简化,‘甬’只是上部增添了‘回’(饰笔)。此种印文奇怪的是均为反书。而另一方面一般印文的字序均为自右而左,反之很少,‘通封’印却均是自左而右,但若将印文面反之作正书,则字序和其他就一致了”。

【13】《宋会要·方域一〇》载宣和二年梁忻奏云,自京至淮南往来递角,“急脚递所传文字名色冗并,角数浩瀚,铺兵唯知承送,难为区别”,“兼实封文字不能窥测,积习滋久,寝以成弊,究其本源,往往多是因公及私,欲其速达,更不契勘条令即入急递前去”。《宋会要辑稿》,册八,页7491。又前引建炎六年吕祉言递角在斥堠积压之状,下并云“日数既多,类皆积压,作一番传送。盖缘诸处申发文字利于速到,往往将常行文字或书问之类入斥堠”,因“乞朝廷详酌,除探报文字许入斥堠,外处并常行不系探报文字不得入斥堠”。同上,页7503。

【14】《宋会要辑稿》,册三,页2393。

【15】见司马光《书仪》。两宋书启格式元代也多沿用,“谨封”式,亦见(德山毛利家藏)《新編事文類要啓札青錢·前集》卷八“啓剳封皮诸式”,古典研究会一九六三年(影印本)。按此为元泰定元年刊本。相应的实例见李逸友《黑城出土文书》,图版三一:2,科学出版社一九九一年。

【16】《依韵和睢阳杜相公答蔡君谟新体飞草书》,《全宋诗》,册五,页3086。

【17】《寄酬曾学士学宛陵先生体比得书云所寓广教僧舍有陆子泉每对之辄奉怀》,《全宋诗》,册三九,页24253。

【18】《全唐诗》册一八,页7080。

【19】《宋本东观馀论》,页32,中华书局一九八八年影印本。

【20】《说郛》宛委山堂本㢧五十。

【21】此原系清末翰林许承尧从敦煌唐人写经褙纸上揭下。《艺苑掇英》第五十六期,页30,上海人民美术出版社一九九六年。

【22】《东坡全集》卷八十三。

【23】《东坡全集》卷八十一。

【24】《山谷集·山谷简尺》卷上。

【25】《山谷集·山谷简尺》卷下。

【26】金少英等《大金吊伐录校补》,页156,中华书局二〇〇一年。

【27】《全宋诗》,册二一,页13877。

【28】梅尧臣《刘成伯遗建州小片的乳茶十枚因以为答》,《全宋诗》,册五,页2815。

【29】李昭玘《子常生日无以为寿偶得团茶一饼因书拙诗一首藕之以献》,《全宋诗》,册二二,页14642。按“虬臂”云云,指茶,虬龙是团茶上面的图案,沈辽《德相惠新茶复次前韵奉谢》“其上为虬龙,蜿蜒奋鳞鬣”(《全宋诗》,册一二,页8304),亦此。

【30】葛胜仲《试建溪新茶次元述韵》,《全宋诗》,册二四,页15622。

【31】《全宋诗》,册二一,页14096。

【32】苏轼《送茶》。按此诗《全宋诗》失收,见李更等《分门类纂唐宋时贤千家诗选校正》卷八,人民文学出版社二〇〇二年。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073