当前位置 > 媒体报道详细页

研究《明史》,为何他的集子不可不读

评论内容:

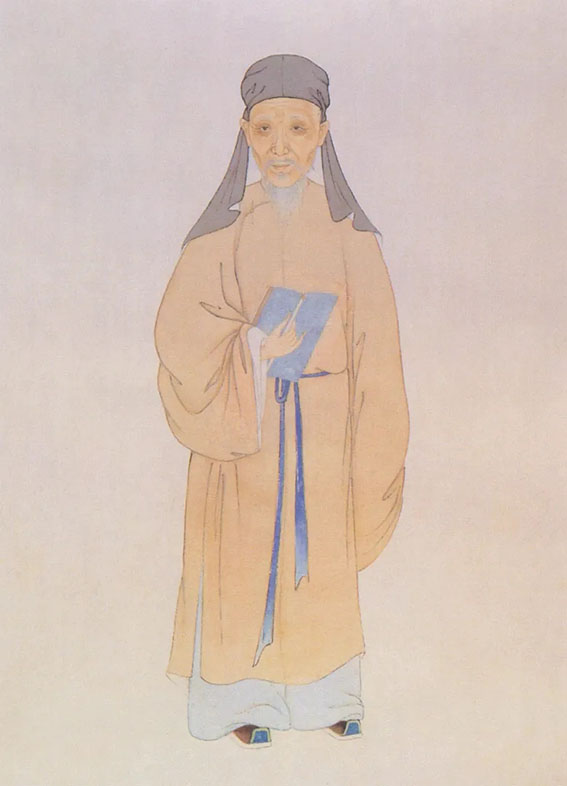

万斯同字季野,号石园,生于明崇祯十一年(1638),卒于清康熙四十一年(1702),浙江鄞县(今属浙江宁波)人。他出身于浙东望族,祖父万邦孚袭指挥使,后累迁左军都督府佥事、福建总兵官,虽为将家子却好吟咏。父亲万泰从学于刘宗周,后入复社,与黄宗羲交厚。明亡之际,万泰携家避乱,年幼的万斯同亲历了王朝覆灭、家庭离散的惨痛。

据全祖望《万贞文先生传》记载,万斯同少时性格顽劣,“所过多残灭”,但对经史之学的兴趣尤为浓厚。他被父亲关在屋子里时,“窃视架上有明史料数十册,读之甚喜,数日而毕;又见有经学诸书,皆尽之”。稍长后,他拜入黄宗羲门下,成为“浙东学派”的弟子。黄宗羲提倡经世致用,主张“学者必先穷经。然拘执经术,不适于用,欲免迂儒,必兼读史”。这种治学理念也影响了万斯同,使他确立了以史学经世的志向,他对经学、史学的熟稔程度,达到了“自两汉以来数千年之制度沿革、人物出处,洞然腹笥”“于有明十五朝实录几能成诵,其外邸报、野史、家乘无不遍览熟悉。随举一人一事问之,即详述其曲折始终,听若悬河之泻”的地步。

康熙十七年(1678),朝廷开博学鸿词科,征召天下名士,浙江巡道许鸿勋举荐万斯同,却被拒绝。次年,朝廷开设史馆修撰《明史》,徐元文力邀万斯同入馆修史。当时被征召的士人,均被授予七品官职,称“翰林院纂修官”,万斯同却要求“以布衣参史局,不署衔,不受俸”。他在京协助徐元文、徐乾学等人修史,发凡起例、删改审定,历时二十年,直至病逝,为官修《明史》贡献了毕生精力。

清代修《明史》,历时九十余年,参与学者人数众多,而万斯同被认为是其中的关键人物。梁启超在《中国近三百年学术史》中称:“《明史》虽亦属官局分修,然实际上全靠万季野。钱竹汀说:‘乾隆初,大学士张公廷玉等奉诏刊定《明史》,以王公鸿绪史稿为本而增损之。王氏稿大半出先生手。’盖实录也。关于这件事,我们不能不替万季野不平,而且还替学界痛惜。”

万斯同在康熙朝《明史》编纂过程中用力最多,虽无总裁之名,却行总裁之实。在体例和编排上,他尤为重视史表的作用,增设《七卿表》以补前代史书之阙。又针对明代社会历史的特殊性,进行变通和创新,如《艺文志》仅著录有明一代典籍;列传中专设《土司传》《阉党传》《流贼传》,体现明代政治特点与民族关系;人物立传亦不因循守旧,以“类叙”为主,“追叙”为补,保存大量史料。在史料的搜求和辨别上,则广搜博采、明辨是非。明代实录虽为官方史料,但多有曲笔,甚至失实。在修史过程中,万斯同详细考证历朝实录,广泛参酌野史、方志、文集、碑传等材料。凡史馆纂修的稿件,皆由其复审改定。据全祖望记载:“纂修官以稿至,皆送先生覆审,先生阅毕,谓侍者曰‘取某书某卷某叶有某事,当补入’‘取某书某卷某叶某事,当参校’。侍者如言而至,无爽者。”《明史》能够成为“二十四史”中质量较高的一部,有赖背后万斯同的笔削之功。

相较于其经史著作,万斯同的诗文集流传并不广泛。但就现存诗文和前人的评价看来,其创作独具风格、内涵丰富。其中《新乐府》和《鄮西竹枝词》等组诗,被视为“以诗佐史”“史之前驱”。以《新乐府》为例,这组乐府诗仿照白居易《古铙歌》体例写成,以明朝史事参证民间传说、稗官野乘,不但关涉有明一代大事,而且也不乏以史为鉴、议论开阔之作。更重要的是,它创作于万斯同入京修史之前,定稿于他在京捉刀修史之后,正如李邺嗣序中所言:“诵其诗者,即可知季野之史学矣。”对于研究万斯同史学观点和《明史》修纂诸多问题,具有重要的参考价值。

靖难之役有关建文帝的下落,是明史一大疑案。如何书写靖难之役,即朱棣是否“篡弑”,建文是焚死宫中还是逊国出亡,清初学者各持其说,争论不休。进入史馆之前,万斯同力主建文逊国出亡之说,谴责朱棣之“篡”。他对朱棣等人多有贬词,《新乐府·姚少师》讥讽助其起兵的姚广孝“一生学佛惟嗜杀”“逆臣领袖忠臣仇”“千载徒为汗简羞”。在《新乐府·火烧头》中,他写道:

燕王称兵犯阙,既入京,宫中火起,帝已潜身逸去。王问帝所在,或指灰中他骨曰:“烧死矣。”王抚尸而哭,曰:“火烧头,何至是也!”

……金川门开兵才入,乾清宫闭火已焚。火烧头,真还假?当年火里尸若真,异日逊荒胡为者?乃知天心终有存,虽亡天下不亡身。……

进入史馆后,万斯同的看法发生了明显转变,从早先对建文帝逊国出亡之说深信不疑,到后来在史馆同人、在野师友的影响下,走向了一种折中的态度。这种转变体现在修史实践中,便是由他主要参与制定的《修史条例》第二十三条规定:“建文出亡之事,野史有之,恐未足据……史贵阙疑,姑著其说。”而徐时栋在《新乐府附记》中提到,其家藏本《新乐府》较同治刻本而言缺少《火烧头》一诗,应是万斯同改变观点后亲自删汰。可见,万斯同史学观念的转变也主导着他对诗文的删存,诗文的取舍又体现着他审慎、阙疑的治史理念和动态变化的对于史事的认知。

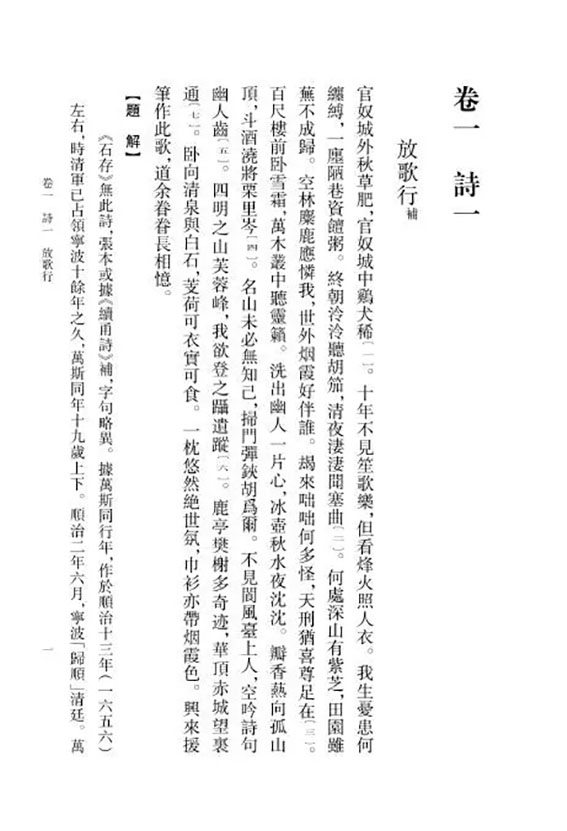

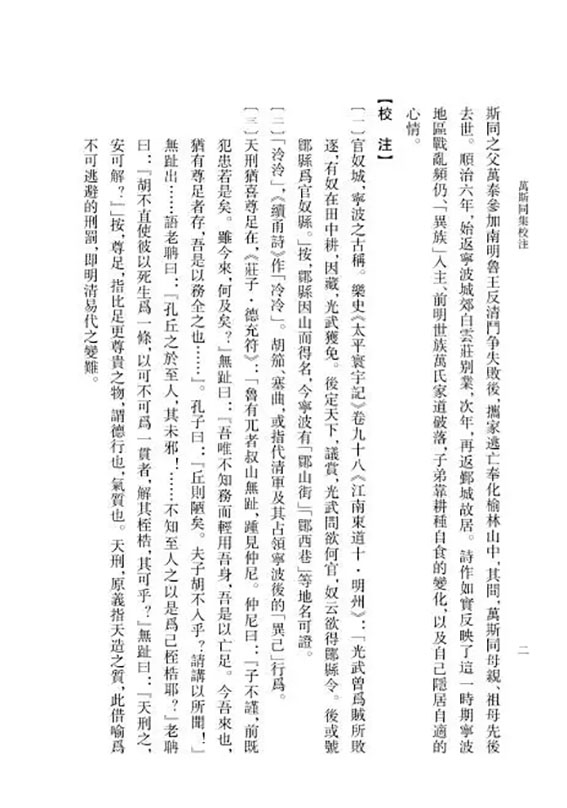

万斯同的诗文虽不以文学性见长,却因其亲历性与纪实性,成为研究明末清初社会历史的重要资料。以《放歌行》为例,该诗作于顺治十三年(1656)前后,此时清军占领宁波已逾十载。万斯同以家国剧变的亲历者视角,描述了明末清初政权更替之际江南地区荒芜萧条、战乱频仍的社会图景以及万氏家族颠沛流离的命运。诗作开篇用“官奴城外秋草肥,官奴城中鸡犬稀”描写宁波城乡的荒寂景象和被清军占领后的社会萧条。“十年不见笙歌乐,但看烽火照人衣”展现了虽已过去十年,地方仍遭兵燹之苦的境况。“终朝泠泠听胡笳,清夜凄凄闻塞曲”,选用 “胡笳”“塞曲”等意象,或是指代清军的“异己”行为,隐晦表达前明士人的心理排斥。“一廛陋巷资饘粥”“田园虽芜不成归”,则道出前明世族万氏家道破落、离散流亡的经历。

作为浙东学派的重要学人,万斯同交游广泛。他与友人的书信往还和酬唱诗作,不仅构建出一个较为清晰的社交网络,更隐现着时局的暗流涌动和政治生态的变迁。入馆修史十余年后,万斯同写下《将返四明留别憺园诸友》一诗,他将短暂离京返回故里。与此同时,徐元文特聘史官、万斯同之侄万言被逐出京,黄宗羲之子黄百家、明遗民故家子王源亦先后离京。万斯同此行,郑梁、徐乾学、徐元文、黄宗羲等人均作诗送别。郑梁《送万季野南归》有诗句:“书生去住身何碍,国是元黄事可知。”自注称:“时因昆山罢相同归。”康熙二十八年(1689),昆山徐元文任文华殿大学士,次年,两江总督傅拉塔上疏弹劾徐元文与其兄徐乾学“纵子弟招权罔利”,徐元文致仕回籍。万斯同等人修史中途离京返乡,正与徐元文被劾免官,卷入党争之中有关。万斯同诗《送徐纯公还玉峰》、文《书徐相国述归赋后》等,亦有涉此事。

万斯同身前并未汇刻过自己的诗文集。死后其图书、文稿散佚严重,民国以前一直无人系统地收集和整理过他的诗文作品,仅以不同钞本流传于万氏家族和公私藏书之所。民国以后,虽有两种内容略重的刊本稍稍行世,但并非完帙。目前行世的诗文刊本和钞本,主要有《四明丛书》本《石园文集》八卷、《百爵斋丛书》本《万季野先生遗稿》不分卷、清钞本《石园存稿》不分卷、钞本《石园藏稿》不分卷、钞本《石园残稿》不分卷,以及同治己巳刻本、《又满楼丛书》本《新乐府》六十八首。

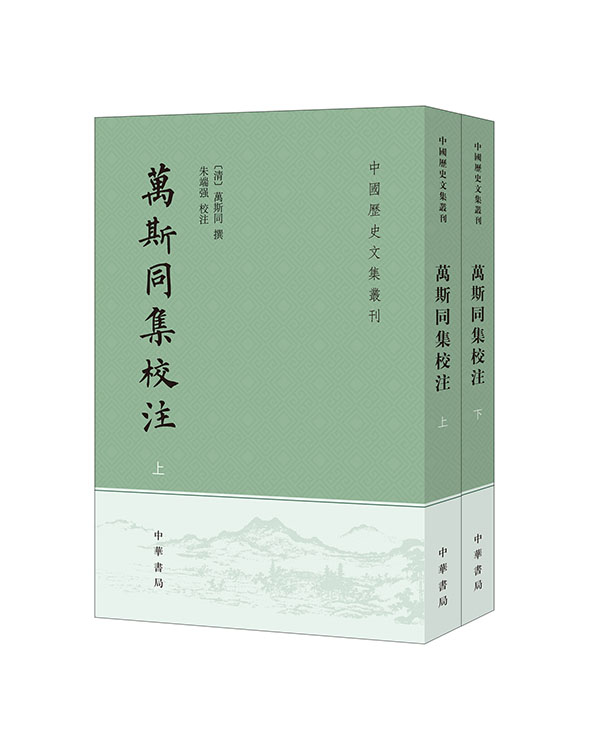

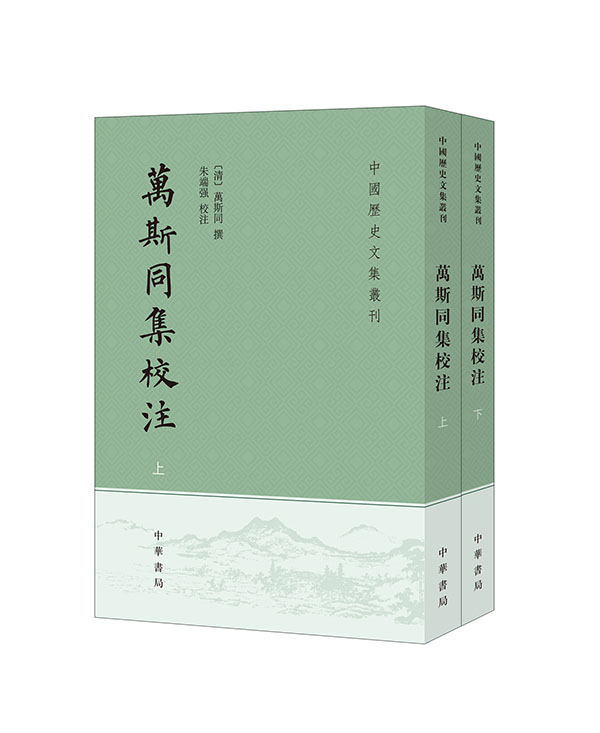

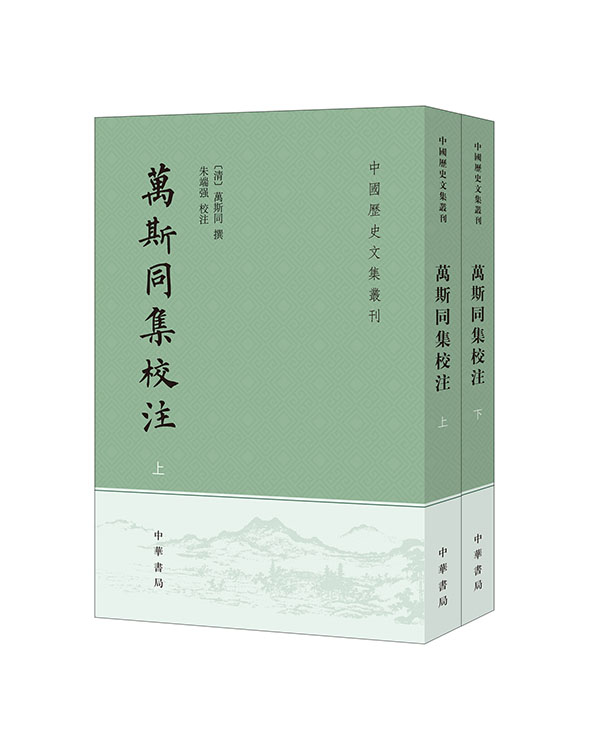

万斯同所作诗文,对于研究明末清初社会历史、文风世会、学术状况、名人交往等,皆具有典型意义和重要参考价值。云南师范大学历史系朱端强教授致力万斯同研究数十年,将搜集到的万斯同诗文作品,按不同体裁重新分类编排,析为诗作二卷、文章十卷、《(明史)新乐府》上下二卷,总十四卷,整理成《万斯同集校注》一书。此次整理,诗文校注主要以汇刊较早的张寿镛等所辑《四明丛书》本《石园文集》为底本,以所收诗文较为完备的清钞本《石园存稿》为通校本,以全祖望《续甬上耆旧诗》、罗振玉辑刊《万季野先生遗稿》等其他本子为参校本。《新乐府》以同治刻本为底本,以《又满楼丛书》本为通校本,以日本国会图书馆藏全祖望手校本和《续甬诗》等为参校本。

从体例与内容来看,《万斯同集校注》对万斯同现存诗文进行了全面汇辑,不仅填补了学界对这位史学大家诗文集整理的空白,更为深入研究万斯同的生平、思想与学术提供了详实的文献支撑,同时也为深化明清之际历史研究,尤其是《明史》修纂事件的考察提供了重要资料。全书诗文大体依照写作时序或万斯同的行年进行系年编次,力求实现诗史互证,兼顾文学与历史研究者使用参考。借助诗文系年,读者能够清晰梳理万斯同与黄宗羲兄弟、徐元文徐乾学兄弟等学人的交往轨迹,把握其生平经历与学术思想的发展脉络。在具体整理体例上,本书分为题解、校注、附录三部分。题解部分着重考释诗文的写作时间、创作背景及主题;校注则校勘各版本的文字异同与正误,重点注释诗文中的人名、地名、本事典故及生僻语词;每篇诗文之后还附录直接相关的唱和之作,以供读者进一步研究。《万斯同集校注》兼具学术价值与整理特色,是一部真正可读可用的万斯同诗文集整理本。

万斯同(1638—1702),字季野,号石园,清浙江鄞县人,黄宗羲的及门弟子,清初浙东学派重要学人之一。精于史学,尤熟明代掌故,曾以布衣被聘入京纂修《明史》。万斯同经学和史学成就很高,其诗文也独具风格、内容广博,对于研究明末清初社会历史、文风世会、学术状况、名人交往等,具有重要参考价值。然其诗文集散佚严重。本次整理,全力搜集其诗文作品,按不同体裁重新分类编排,析为诗作二卷、文章十卷、《(明史)新乐府》上下二卷,总十四卷。诗文校注主要以汇刊较早的张寿镛等所辑《四明丛书》本《石园文集》为底本,以所收诗文较为完备的清钞本《石园存稿》为通校本,以全祖望《续甬上耆旧诗》、罗振玉辑刊《万季野先生遗稿》等为参校本。《(明史)新乐府》以同治刻本为底本,以《又满楼丛书》本为通校本,以日本国会图书馆藏全祖望手校本和《续甬诗》等为参校本。全书诗文大体按其写作时序或万斯同行年重新编次,撰写题解、校注,相关唱和之作则列为附录。书后附录重要序跋、传记资料等。

万斯同(1638—1702),字季野,号石园,清浙江鄞县人。万斯大弟,黄宗羲弟子。精史学。南明鲁王监国,授户部主事。康熙十七年(1678)拒应博学鸿儒科,次年以布衣与修《明史》,不受俸、不署衔,成《明史稿》。万斯同贯通汉以下政制沿革,人物得失,尤通明史,谙熟郡志、邸报、野史、家乘。所著另有《历代史表》《儒林宗派》等。

朱端强,1987年毕业于南开大学历史系,云南师范大学历史系教授。自上世纪80年代初开始研究万斯同与《明史》修纂问题。曾出版专著《万斯同与〈明史〉修纂纪年》(中华书局,2004年),该书又选入“当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书”,2012年由云南人民出版社再版;《布衣史官——万斯同传》(浙江人民出版社,2006年)。发表相关学术论文若干。

一

万斯同字季野,号石园,生于明崇祯十一年(1638),卒于清康熙四十一年(1702),浙江鄞县(今属浙江宁波)人。他出身于浙东望族,祖父万邦孚袭指挥使,后累迁左军都督府佥事、福建总兵官,虽为将家子却好吟咏。父亲万泰从学于刘宗周,后入复社,与黄宗羲交厚。明亡之际,万泰携家避乱,年幼的万斯同亲历了王朝覆灭、家庭离散的惨痛。

据全祖望《万贞文先生传》记载,万斯同少时性格顽劣,“所过多残灭”,但对经史之学的兴趣尤为浓厚。他被父亲关在屋子里时,“窃视架上有明史料数十册,读之甚喜,数日而毕;又见有经学诸书,皆尽之”。稍长后,他拜入黄宗羲门下,成为“浙东学派”的弟子。黄宗羲提倡经世致用,主张“学者必先穷经。然拘执经术,不适于用,欲免迂儒,必兼读史”。这种治学理念也影响了万斯同,使他确立了以史学经世的志向,他对经学、史学的熟稔程度,达到了“自两汉以来数千年之制度沿革、人物出处,洞然腹笥”“于有明十五朝实录几能成诵,其外邸报、野史、家乘无不遍览熟悉。随举一人一事问之,即详述其曲折始终,听若悬河之泻”的地步。

万斯同像

二

康熙十七年(1678),朝廷开博学鸿词科,征召天下名士,浙江巡道许鸿勋举荐万斯同,却被拒绝。次年,朝廷开设史馆修撰《明史》,徐元文力邀万斯同入馆修史。当时被征召的士人,均被授予七品官职,称“翰林院纂修官”,万斯同却要求“以布衣参史局,不署衔,不受俸”。他在京协助徐元文、徐乾学等人修史,发凡起例、删改审定,历时二十年,直至病逝,为官修《明史》贡献了毕生精力。

清代修《明史》,历时九十余年,参与学者人数众多,而万斯同被认为是其中的关键人物。梁启超在《中国近三百年学术史》中称:“《明史》虽亦属官局分修,然实际上全靠万季野。钱竹汀说:‘乾隆初,大学士张公廷玉等奉诏刊定《明史》,以王公鸿绪史稿为本而增损之。王氏稿大半出先生手。’盖实录也。关于这件事,我们不能不替万季野不平,而且还替学界痛惜。”

万斯同在康熙朝《明史》编纂过程中用力最多,虽无总裁之名,却行总裁之实。在体例和编排上,他尤为重视史表的作用,增设《七卿表》以补前代史书之阙。又针对明代社会历史的特殊性,进行变通和创新,如《艺文志》仅著录有明一代典籍;列传中专设《土司传》《阉党传》《流贼传》,体现明代政治特点与民族关系;人物立传亦不因循守旧,以“类叙”为主,“追叙”为补,保存大量史料。在史料的搜求和辨别上,则广搜博采、明辨是非。明代实录虽为官方史料,但多有曲笔,甚至失实。在修史过程中,万斯同详细考证历朝实录,广泛参酌野史、方志、文集、碑传等材料。凡史馆纂修的稿件,皆由其复审改定。据全祖望记载:“纂修官以稿至,皆送先生覆审,先生阅毕,谓侍者曰‘取某书某卷某叶有某事,当补入’‘取某书某卷某叶某事,当参校’。侍者如言而至,无爽者。”《明史》能够成为“二十四史”中质量较高的一部,有赖背后万斯同的笔削之功。

三

相较于其经史著作,万斯同的诗文集流传并不广泛。但就现存诗文和前人的评价看来,其创作独具风格、内涵丰富。其中《新乐府》和《鄮西竹枝词》等组诗,被视为“以诗佐史”“史之前驱”。以《新乐府》为例,这组乐府诗仿照白居易《古铙歌》体例写成,以明朝史事参证民间传说、稗官野乘,不但关涉有明一代大事,而且也不乏以史为鉴、议论开阔之作。更重要的是,它创作于万斯同入京修史之前,定稿于他在京捉刀修史之后,正如李邺嗣序中所言:“诵其诗者,即可知季野之史学矣。”对于研究万斯同史学观点和《明史》修纂诸多问题,具有重要的参考价值。

靖难之役有关建文帝的下落,是明史一大疑案。如何书写靖难之役,即朱棣是否“篡弑”,建文是焚死宫中还是逊国出亡,清初学者各持其说,争论不休。进入史馆之前,万斯同力主建文逊国出亡之说,谴责朱棣之“篡”。他对朱棣等人多有贬词,《新乐府·姚少师》讥讽助其起兵的姚广孝“一生学佛惟嗜杀”“逆臣领袖忠臣仇”“千载徒为汗简羞”。在《新乐府·火烧头》中,他写道:

燕王称兵犯阙,既入京,宫中火起,帝已潜身逸去。王问帝所在,或指灰中他骨曰:“烧死矣。”王抚尸而哭,曰:“火烧头,何至是也!”

……金川门开兵才入,乾清宫闭火已焚。火烧头,真还假?当年火里尸若真,异日逊荒胡为者?乃知天心终有存,虽亡天下不亡身。……

进入史馆后,万斯同的看法发生了明显转变,从早先对建文帝逊国出亡之说深信不疑,到后来在史馆同人、在野师友的影响下,走向了一种折中的态度。这种转变体现在修史实践中,便是由他主要参与制定的《修史条例》第二十三条规定:“建文出亡之事,野史有之,恐未足据……史贵阙疑,姑著其说。”而徐时栋在《新乐府附记》中提到,其家藏本《新乐府》较同治刻本而言缺少《火烧头》一诗,应是万斯同改变观点后亲自删汰。可见,万斯同史学观念的转变也主导着他对诗文的删存,诗文的取舍又体现着他审慎、阙疑的治史理念和动态变化的对于史事的认知。

《万斯同集校注》(中国历史文集丛刊),[清]万斯同 撰 朱端强 校注

万斯同的诗文虽不以文学性见长,却因其亲历性与纪实性,成为研究明末清初社会历史的重要资料。以《放歌行》为例,该诗作于顺治十三年(1656)前后,此时清军占领宁波已逾十载。万斯同以家国剧变的亲历者视角,描述了明末清初政权更替之际江南地区荒芜萧条、战乱频仍的社会图景以及万氏家族颠沛流离的命运。诗作开篇用“官奴城外秋草肥,官奴城中鸡犬稀”描写宁波城乡的荒寂景象和被清军占领后的社会萧条。“十年不见笙歌乐,但看烽火照人衣”展现了虽已过去十年,地方仍遭兵燹之苦的境况。“终朝泠泠听胡笳,清夜凄凄闻塞曲”,选用 “胡笳”“塞曲”等意象,或是指代清军的“异己”行为,隐晦表达前明士人的心理排斥。“一廛陋巷资饘粥”“田园虽芜不成归”,则道出前明世族万氏家道破落、离散流亡的经历。

作为浙东学派的重要学人,万斯同交游广泛。他与友人的书信往还和酬唱诗作,不仅构建出一个较为清晰的社交网络,更隐现着时局的暗流涌动和政治生态的变迁。入馆修史十余年后,万斯同写下《将返四明留别憺园诸友》一诗,他将短暂离京返回故里。与此同时,徐元文特聘史官、万斯同之侄万言被逐出京,黄宗羲之子黄百家、明遗民故家子王源亦先后离京。万斯同此行,郑梁、徐乾学、徐元文、黄宗羲等人均作诗送别。郑梁《送万季野南归》有诗句:“书生去住身何碍,国是元黄事可知。”自注称:“时因昆山罢相同归。”康熙二十八年(1689),昆山徐元文任文华殿大学士,次年,两江总督傅拉塔上疏弹劾徐元文与其兄徐乾学“纵子弟招权罔利”,徐元文致仕回籍。万斯同等人修史中途离京返乡,正与徐元文被劾免官,卷入党争之中有关。万斯同诗《送徐纯公还玉峰》、文《书徐相国述归赋后》等,亦有涉此事。

黄宗羲

四

万斯同身前并未汇刻过自己的诗文集。死后其图书、文稿散佚严重,民国以前一直无人系统地收集和整理过他的诗文作品,仅以不同钞本流传于万氏家族和公私藏书之所。民国以后,虽有两种内容略重的刊本稍稍行世,但并非完帙。目前行世的诗文刊本和钞本,主要有《四明丛书》本《石园文集》八卷、《百爵斋丛书》本《万季野先生遗稿》不分卷、清钞本《石园存稿》不分卷、钞本《石园藏稿》不分卷、钞本《石园残稿》不分卷,以及同治己巳刻本、《又满楼丛书》本《新乐府》六十八首。

万斯同所作诗文,对于研究明末清初社会历史、文风世会、学术状况、名人交往等,皆具有典型意义和重要参考价值。云南师范大学历史系朱端强教授致力万斯同研究数十年,将搜集到的万斯同诗文作品,按不同体裁重新分类编排,析为诗作二卷、文章十卷、《(明史)新乐府》上下二卷,总十四卷,整理成《万斯同集校注》一书。此次整理,诗文校注主要以汇刊较早的张寿镛等所辑《四明丛书》本《石园文集》为底本,以所收诗文较为完备的清钞本《石园存稿》为通校本,以全祖望《续甬上耆旧诗》、罗振玉辑刊《万季野先生遗稿》等其他本子为参校本。《新乐府》以同治刻本为底本,以《又满楼丛书》本为通校本,以日本国会图书馆藏全祖望手校本和《续甬诗》等为参校本。

从体例与内容来看,《万斯同集校注》对万斯同现存诗文进行了全面汇辑,不仅填补了学界对这位史学大家诗文集整理的空白,更为深入研究万斯同的生平、思想与学术提供了详实的文献支撑,同时也为深化明清之际历史研究,尤其是《明史》修纂事件的考察提供了重要资料。全书诗文大体依照写作时序或万斯同的行年进行系年编次,力求实现诗史互证,兼顾文学与历史研究者使用参考。借助诗文系年,读者能够清晰梳理万斯同与黄宗羲兄弟、徐元文徐乾学兄弟等学人的交往轨迹,把握其生平经历与学术思想的发展脉络。在具体整理体例上,本书分为题解、校注、附录三部分。题解部分着重考释诗文的写作时间、创作背景及主题;校注则校勘各版本的文字异同与正误,重点注释诗文中的人名、地名、本事典故及生僻语词;每篇诗文之后还附录直接相关的唱和之作,以供读者进一步研究。《万斯同集校注》兼具学术价值与整理特色,是一部真正可读可用的万斯同诗文集整理本。

黄宗羲弟子、“浙东学派”著名学人、清初史学大家万斯同诗文的全面整理

明清之际社会历史,尤其是《明史》纂修事件的重要研究资料

[清]万斯同 撰 朱端强 校注

繁体竖排

32开 平装

978-7-101-15575-4

158.00元

内容简介

万斯同(1638—1702),字季野,号石园,清浙江鄞县人,黄宗羲的及门弟子,清初浙东学派重要学人之一。精于史学,尤熟明代掌故,曾以布衣被聘入京纂修《明史》。万斯同经学和史学成就很高,其诗文也独具风格、内容广博,对于研究明末清初社会历史、文风世会、学术状况、名人交往等,具有重要参考价值。然其诗文集散佚严重。本次整理,全力搜集其诗文作品,按不同体裁重新分类编排,析为诗作二卷、文章十卷、《(明史)新乐府》上下二卷,总十四卷。诗文校注主要以汇刊较早的张寿镛等所辑《四明丛书》本《石园文集》为底本,以所收诗文较为完备的清钞本《石园存稿》为通校本,以全祖望《续甬上耆旧诗》、罗振玉辑刊《万季野先生遗稿》等为参校本。《(明史)新乐府》以同治刻本为底本,以《又满楼丛书》本为通校本,以日本国会图书馆藏全祖望手校本和《续甬诗》等为参校本。全书诗文大体按其写作时序或万斯同行年重新编次,撰写题解、校注,相关唱和之作则列为附录。书后附录重要序跋、传记资料等。

作者简介

万斯同(1638—1702),字季野,号石园,清浙江鄞县人。万斯大弟,黄宗羲弟子。精史学。南明鲁王监国,授户部主事。康熙十七年(1678)拒应博学鸿儒科,次年以布衣与修《明史》,不受俸、不署衔,成《明史稿》。万斯同贯通汉以下政制沿革,人物得失,尤通明史,谙熟郡志、邸报、野史、家乘。所著另有《历代史表》《儒林宗派》等。

朱端强,1987年毕业于南开大学历史系,云南师范大学历史系教授。自上世纪80年代初开始研究万斯同与《明史》修纂问题。曾出版专著《万斯同与〈明史〉修纂纪年》(中华书局,2004年),该书又选入“当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书”,2012年由云南人民出版社再版;《布衣史官——万斯同传》(浙江人民出版社,2006年)。发表相关学术论文若干。

内页欣赏

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073