律诗作者惜字如金,尽可能多用实字、少用虚字。李商隐的《隋宫》却一口气用了七个虚字,搭建出被誉为“百宝流苏,千丝铁网”(范大士《历代诗发》)的结构。清初黄生在《诗麈》中谈道:“诗必有线索,虚字呼应是也。线索在诗外者胜,在诗内者劣。今人多用虚字,线索毕露,使人一览无余味,皆由不知古人诗法故耳。”他观点是“多用虚字”会“线索毕露”,这样的诗读起来会毫无味道。

首先,我们得先搞清楚什么叫作“诗内线索”。其实它是指用虚词将一首诗中的句子勾连起来。大家知道,律诗的字数很少,因此在盛唐,诗人大都惜字如金、字字斟酌,很少会使用虚词。在这种情况下,诗歌结构就是隐形的,通常藏在意象之中,犹如草蛇灰线,就像杜甫《咏怀古迹》其三那样。然而,晚唐诗人李商隐则十分叛逆,一改盛唐诗风,在这首《隋宫》中诗意的推进和想象空间的塑造都是依赖虚词建立的。用筋骨毕露的结构来咏史,这是对黄生观点的有力驳斥。

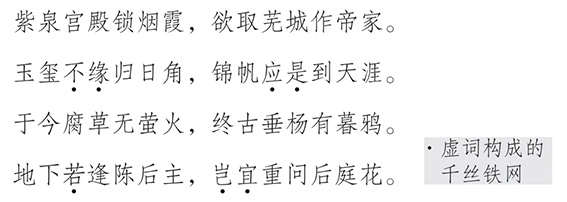

下面标出的诗中的这些虚词,我们一目了然了。带着对虚词的关注,我们来逐联细读《隋宫》。

此诗中的虚词不仅不是累赘,还是四联诗词紧密连成一个整体的关键之处,可以说我们所有的想象都是由虚词所激发的。首联,“紫泉”和“芜城”两个地名十分有讽刺意味。“紫泉”实际上应是“紫渊”,是长安的一条河,唐代为避李渊的名讳,故改称“紫泉”。“紫泉宫殿锁烟霞”意思是长安的宫殿上方笼罩着烟霞,而隋炀帝去了哪儿呢?原来他还打算在芜城(今扬州)建立更繁华的宫殿。南朝诗人鲍照曾写过关于广陵历史的《芜城赋》,通常被解读为对南朝一位王子的含蓄批评,那位王子曾在广陵发动了一场失败的叛乱。如此,说隋炀帝“欲取芜城作帝家”等于是在含蓄地批评他没能吸取历史教训。

颔联“玉玺不缘归日角,锦帆应是到天涯”,“玉玺”是帝国的象征,而“锦帆”是指隋炀帝南巡时张着锦帆的船队,沿着新开通的航道,连绵不绝,十分奢侈。“日角”是相面的术语,意即在前额有似角状的凸起,表明一个人命中注定会成为皇帝,这里指的是李渊。如果仅陈述这个史实,这句诗可以简化成“玉玺归日角,锦帆到天涯”,意思就是李渊当皇帝,隋炀帝的船队一直到天边。这样读来十分平淡,且不具有文学性。加上虚词“不缘”“应是”后,这句诗就活了起来,产生了两种理解的可能性:

一是从第三人称的口吻去评价此事,如果玉玺不归李渊所有,隋炀帝的巡游船队应该会直抵天涯海角,而隋朝仍旧被这位昏庸奢靡的皇帝统治。

二是以隋炀帝的口吻作猜测:“如果不是李渊抢了我的皇帝位置,那么我应该可以四处游览,一直到天边呢!”此种理解无疑更显得隋炀帝执迷不悟、愚蠢昏庸,也更具尖刻讽刺的意味。

颈联,“于今腐草无萤火,终古垂杨有暮鸦”,据说隋炀帝曾经在南游期间向民众收集萤火虫,仅仅是为了释放它们,以便在夜间游览时提供照明。“垂杨”实际上就是垂柳,据说运河两岸种植垂柳,全是为了给隋炀帝的游船遮阴。如今运河边的萤火虫已经灭迹,暗指是隋炀帝当年灭绝性捕捉的恶果。同样,当年的垂柳已经枯老,黄昏时分栖满乌鸦。有的诗论家认为,运河畔今昔景色的对比,影射了隋炀帝前半生穷奢极欲,到晚年孤独凄凉的境遇。

尾联提到了亡国之君陈后主。隋文帝杨坚在589年灭掉陈朝,陈后主最宠爱的妃子演唱的《玉树后庭花》便成为亡国之音,而歌名也成为陈后主奢靡淫乐的代名词,一提到《后庭花》就令人联想到陈代覆亡。而传说中隋炀帝杨广曾在梦中与陈后主相遇,并说也想听一听《后庭花》这首歌。此诗的尾联“地下若逢陈后主,岂宜重问后庭花”就是以这个传说为依托的,但诗人加上“若逢”“岂宜”两个有假设意思的虚词,这句就由实变虚。诗人似乎是在与我们对话,以第三人称的视角说:“你看这位隋炀帝,若是在地下遇到陈后主,他怎么还能要求听《后庭花》这首曲子呢?”言外之意是,隋炀帝到了阴间仍念念不忘寻欢作乐,完全不知悔改。鞭辟入里的讽刺在这种虚设的诘问中到达了极致,虚词在这首诗中的重要性昭然若揭。

好的七律是不能减少两个字变成五律的,这首诗中的虚词这样多,是不是可以删掉虚词变成五律呢?答案是否定的。如果将此诗的虚词删掉,那么整首诗便是“七宝楼台碎拆下来不成片段”。诗歌的艺术手法在于虚构,这些历史材料要往虚处做功夫才有文学性,否则就只是一堆零散的史料而已。《唐诗三百首》中除了杜甫五绝《八阵图》,所有的咏史诗都是七言,这就说明,五言的诗体空间不足以让诗人将历史化实为虚,表达出对历史的反思。

《隋宫》是十分典型的咏史诗,李商隐塑造了一个比较丰满的隋炀帝形象,讽刺了他荒淫无度、穷奢极欲的愚蠢,但这与李商隐本身的生活与情感可能没有直接的关联,他只是就这个历史事件发表自己的看法,这就叫咏史诗。与宋代说理诗相比,此诗不是直接将大道理灌输给我们,而是通过使用虚词、问句的方式,来引导我们自己去发现这个道理。比如杜牧七绝《赤壁》的“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”一句,就进行了大胆的假设,说如果周瑜打了败仗,那么吴国就灭亡了。但他没有直接说出来,而是说“锁二乔”,我们自然明白,如果周瑜和孙策的夫人都被锁起来了,那吴国不就是灭亡了吗?本是充满硝烟的战事,却被杜牧说得这么曲折委婉,将想象的空间留给读者,引人深思。

《隋宫》的成功之处,正是在于李商隐对虚词的巧用。这首诗充分说明,线索在诗内的咏史诗同样能够化实为虚,其艺术手法真是别具一格。古代诗论家将李商隐诗《隋宫》咏史法比为华贵炫目的流苏,而杜甫诗《咏怀古迹》怀古写法比作肉眼难见的草蛇灰线,极为生动贴切,可以更形象地让我们牢牢记住两首名诗的形式和审美特征。

(摘自《唐诗所以然》,原标题为《李商隐〈隋宫〉:别人怕用的虚字,我用》)

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073