医药治病、印刷出版和学校教育向来是近代中西交流中的三个重要面向。近代西方医学来华已有两百多年,传教医生是在华传播近代西方医学人数最多、作用也最大的群体。面对他们带来的西式医学卫生知识、诊疗手段、医院诊所与西医教育,华人的真实反应如何,接受程度如何,则是近代医学史上学者最为关心的一个问题。

档案中的西医来华

从1990年代开始,苏精教授陆续抄录了伦敦会(LMS)档案中260余万字伦敦会传教士书信手稿,美国长老会外国传教部(BFMPC)档案中45万字美国长老会传教士书信手稿,以及美部会(ABCFM)档案、圣公会(CMS)档案、英国东印度公司(EIC)档案、英国国家档案馆档案(NA)中的相关史料。例如伦敦会档案中大量的仁济医院的史料,按照伦敦会的组织结构和仁济医院有关的档案,分为候选传教士文件(Candidates Papers)、 华中来件(Central China Incoming Letters)、中国去件(China/General/Outging Letters)、理事会纪录(Board Minutes)、委员会纪录(Committee Minutes)等五部分。这些档案主要包括传教士当年撰写或印制的与医药治病相关的书信、日志、各种报告和统计等文献,显示了传教士的观念、做法、面临的困难、解决的方式与获得的成果,以及传教士记载的来自华人的种种反应与双方互动的体验等内容。

来自中国人的捐款与赠匾

从接受免费治疗到参与医学传播

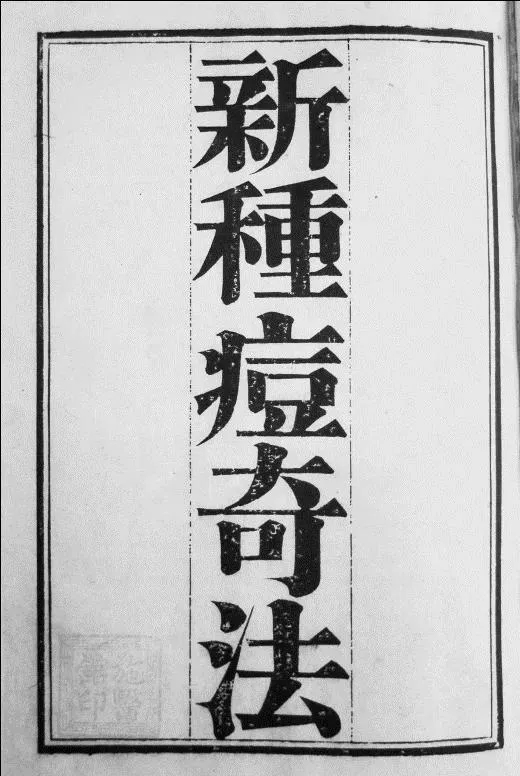

雒颉刻印《新种痘奇法》(1845—1846)

伴随着西方教士活动的越发深入和洋务运动、维新思想的影响,西医学说真正触动了传统医学的“中枢神经”。晚清士人郑观应在《盛世危言》中从研究生理结构、探明病因病理、以脑为人体中枢、医疗器具精细、用药精当等五个方面比较中西医的优劣,认为西医“制药精良,用器灵妙,事有考核,医无妄人,实暗合中国古意,而远胜于时医”。1879年2月,郭嵩焘在韩雅各陪同下参观仁济医院,看到医院使用的治疗疮毒的新式药水“布斯垒”具有奇效,大加赞叹“实为外科第一圣药”。晚清上海滩著名的《点石斋画报》中亦有“西国扁卢”“瞽目复明”“妙手割瘤”“西医治病”等多幅描绘西医诊治的图画,可见生病看西医亦是寻常之事。熊月之教授认为19世纪六七十年代,在中国通商口岸,西医已经普遍被接受。到了九十年代,尽管在内地某些地方,西医仍然受到抵制,但从总体上说,西医已经在中国确立了稳固的地位。林美玫教授曾经做过统计,20世纪初,基督教新教各团体在华的医疗事业规模相当可观,例如在1905年,在华共有医院160所、诊疗所236所,住院病人33396人,门诊病人1026880人。商务印书馆出版的《上海指南》(1914年第8版)中登记有笪达文、葛彬(Culpin)等近40位在上海行医的西人医生的姓名、分科、国籍、行医地址,再加上登记的同等数量的华人西医,此时上海西医的数量相当可观。随着西医在中国的传播,不论是普通华人还是与来华医生共事的华人医生、护士、护工,都切身感受到了西医的巨大功效,对来华医生的医术、人品都有较高的评价。

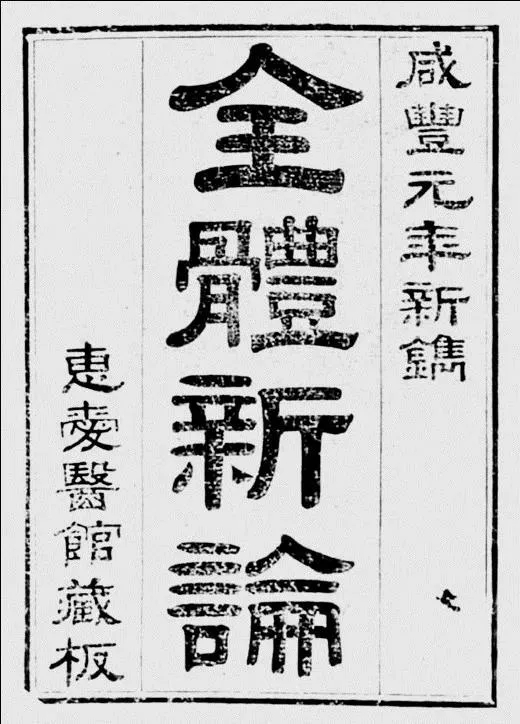

合信《全体新论》封面(1851)

内容介绍

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073