当前位置 > 媒体报道详细页

19世纪,当华人遇到西医 |《西医来华十记》

评论内容:

西医初传之际,华人对西医的接受有一个怎样的过程?社会底层无力求医问药的穷苦人和经中医久治不愈的病人成为接受西医治疗的先行者。传教医生伯驾在新加坡为华人治疗的真实案例为我们了解19世纪华人接受西医治疗的历程提供了一个窗口。

1834年12月24日下午,伯驾抵达新加坡,面见先到五个月的美部会弟兄帝礼士(Ira Tracy)和本地的美国领事巴列斯特(Joseph Balestier)。翌晨参加圣公会牧师主持的圣诞礼拜,第三天由帝礼士和新加坡学院义塾校长穆尔(J. H. Moor)陪同,走访一些华人,目的在觅雇语文教师,并传播自己将在本地免费治病的消息。结果雇用了一名教闽南口语却不识中文的吴先生(Go Seen Seng),从12月27日起教学,而看诊则从1835年1月1日开始,地点在新加坡河南岸华人区的“马礼逊之家”(The Morrison House)。这是1823年马礼逊访问新加坡期间购地建造的一栋两层楼房产,准备开办学校作为教室,或作为书局售卖基督教书刊之用,不过建好后并未实行,只委托穆尔代为管理。帝礼士到新加坡后不久租下,却和位于河北岸的美部会布道站有一段距离。伯驾来后住在此地,开设眼科诊所与药局,还接受一些病患住院。此外,他也在此举行主日礼拜,设布道站供华人义学之用。伯驾描述,马礼逊之家位于牛车水市场之北一个街口的距离,包含约四分之三英亩的空地、厨房和马厩。伯驾说自己相当佩服马礼逊的智慧和前瞻,因马礼逊选购了这处邻近海边、有益健康而又位居众多华人之中的房地产。

伯驾免费治病的消息传开以后,求诊的华人开始逐日增加,1月16日为止的人数,合计只有30至40人,到2月10日则已大幅增加至200余人,死亡者3人;又过了三个多月,帝礼士于5月19日报导,平均一天诊治45人次,合计则已超过600人;再到8月12日伯驾离开新加坡的一星期前,已为总共大约1,000名华人治疗过疾病,其中死亡者不到6人;等到他在8月20日离开时,诊治过的病人合计已超过1,000人。当时(1834)新加坡人口26,329人,其中华人10,767人,他们大部分居住于城区,1835年至1836年时城区华人有8,233人。因此曾经伯驾诊治的病患,约占全部华人的十分之一或八分之一左右,若再加上这些病患的家人、亲友、邻居等,则受过或知道有伯驾治病的人数比例当更数倍于此。难怪伯驾到达新加坡才只一个月,他的闽南语教师就认为,伯驾的大名在新加坡华人族群中已是家喻户晓,他也经常成为人们谈话时的主题。

伯驾能在短期内招徕大量病人上门的原因如下:

第一自然是他免费治病的缘故。当他初到新加坡向华人表示将如此做时,自己已经感到华人对此颇为高兴;随后病人接踵而来,而且经常是日出前就已在医院门前等候就诊,他也忙得很难在中午十二时用餐,有时候连晚上大部分时间也用于照顾病人。一开始伯驾不仅不取分文,连病人感谢的礼物也不收。一名病人由父母陪同送来两只鸡,他还请对方深切体认,他是出于对华人的真情友谊而不收任何酬劳;他同时在日志中说明,华人医生惯于接受病人礼物作为酬劳,他不愿意在华人的心目中,自己和华人医生的形象混为一谈,因而不愿收受礼物。不过,后来可能是拗不过病人的心意,还是接受了各样的土产、食品、水果。例如和帝礼士在访问一艘潮州来的贸易船时,他因先已为船上一名病人诊治多日,受到船长与船工的热情接待,还不得不依对方要求收下橘子等物。

第二是伯驾的医术。新加坡另有西人医生,却和华人没有什么关系,而伯驾专以华人为诊治对象,诊治的病症又不限于眼科,还包括刀枪伤害、口腔、皮肤、肿瘤、鸦片烟瘾等不一而足,等于是华人和近代西方医药之间较为广泛的初期接触。伯驾在日志中记载华人对于西方医学的初步反应,很少有人会拒绝内服药物,但他们却相当恐惧较为陌生的外科手术,连简单的抽血也视为非常严重的事。一名眼睛长翼状胬肉的病人,在伯驾为他动手术前两度吓得昏厥过去,有些病人则担忧拔牙后如何能够止血,至于害怕在眼前晃动的钳子和手术刀更是常见。伯驾以医术一一克服病人的恐惧感。一名叫希武(Hee Boo)的华人,三年前在福建一场战争中遭到枪伤,子弹留在手臂,伤口还有脓肿,遍请华人医生都束手无策,伯驾在数分钟内即取出子弹。伯驾为一名商人的牙槽突起进行手术时,还请几名华人在场观看他动刀的经过,让华人对他的医术大为惊服,反复惊叹没有华人医生能有如此高明的医术。像这些经伯驾治愈或亲眼目睹他展现西方近代医术的华人,他们对于西医的新鲜经验便成为伯驾医术最好的口碑。

第三是伯驾的态度。他总是以“视病如亲”的态度对待就诊的华人。例如有艘潮州贸易船的一名船工染患严重的肺炎,伯驾将他接到家中就近照料,十天后不幸死亡,临终前夕伯驾陪在他身旁连续看顾达数小时,其间伯驾还不禁想起自己九年前过世的父亲;船工死后,伯驾更帮忙料理丧葬事宜,还提议由自己写信,请船长带回慰问死者在中国的妻子、儿女;船工临终之际,伯驾还有些担心船长等人会怪罪于他,结果对方满口称他为“功德之人”(meritorious man),说即使是死者的父亲也不会比伯驾做得更好。另一个例子是曾受雇于新加坡创建者莱佛士(Thomas S. Raffles)的一名华人画工,伯驾见到他时他已经浑身是病,有白内障,双肘肿瘤,两膝无法直立,两手也因风湿而难以伸展,已有三年不能行走,结果伯驾以马车载他到医院诊治,路旁就有华人称赞伯驾“至好心”。第三个例子是有天晚上伯驾前往一名华人家中为其男孩治病,离开后他自己也因不适呕吐,累倒在帝礼士家中,稍后男孩家人慌张前来报信,说是男孩情况危急,家长已急得大哭,伯驾马上一跃而起,顾不得等候轿子,即尽速步行赶往一英里外的男孩家中探视。以上三者并非仅有的例子,这些都能赢得华人对他的好感与信任。

前来求伯驾医治的华人遍及各个阶层。如有一位伯驾认为聪明可敬的和尚,双眼已丧失部分视力,左眼还长了翼状胬肉;伯驾决定立即为他手术,和尚也欣然接受。手术后伯驾问他痛否,和尚带有哲意地回答说,如果你切到自身会不痛吗?接着又说只是一点痛而已。伯驾送和尚一些书,包含《使徒行传》和米怜(William Milne)的《圣书节解》《进小门走窄路》等书,并说自己将乐于阅读和尚的书,但伯驾没有记载是否收到对方的赠书。有一名穷困至极的华人住在长仅容身、宽则为长度一半的水边木板隔间中,潮水涨时几乎满至地板,由于长时间暴露于潮湿不洁的环境中,而且衣不蔽体,导致多处皮肤溃烂,并已发烧达四星期之久。伯驾不忍心见他断送生命,便带他回医院治疗,一个月后恢复至可以四下走动,还生平第一次参加了主日礼拜。

1830年代新加坡水域的马来海盗烧杀掳掠,极为猖獗,美国浸信传教会的粦为仁(William Dean)与钟斯(J. T. Jones)都曾受到严重伤害。而伯驾从新加坡到马六甲途中,也遭遇过有惊无险的骚扰。他曾几度为受海盗之害的华人治疗,最严重的一次在1835年7月底,有五名华人同时受到枪伤,其中两人伤势严重到伯驾必须请西人医生会诊咨商。分别到第二、三天伯驾才找到两人体内的子弹,并开刀手术取出,不到十天病人已可下床走动,病人及其亲友也不停地感谢伯驾的救命之恩。这次海盗事件受害者较多,到医院探视伤者的亲友也超过五十人,可能因而传播较广。一位华人富商沧浪(Chong Long)听说此事后,特地前来拜访伯驾,问他是否就是传闻剖开受害人腹腔取出子弹,多方照护而又不收任何报酬的那位“英国”医生。

伯驾从1834年12月24日抵达新加坡,到1835年8月20日离开前往中国的八个月期间,除了4月底至6 月初前往马六甲的一个半月外,都在为新加坡华人免费治病。

伯驾(Peter Parker,1804-1888)

1834年12月24日下午,伯驾抵达新加坡,面见先到五个月的美部会弟兄帝礼士(Ira Tracy)和本地的美国领事巴列斯特(Joseph Balestier)。翌晨参加圣公会牧师主持的圣诞礼拜,第三天由帝礼士和新加坡学院义塾校长穆尔(J. H. Moor)陪同,走访一些华人,目的在觅雇语文教师,并传播自己将在本地免费治病的消息。结果雇用了一名教闽南口语却不识中文的吴先生(Go Seen Seng),从12月27日起教学,而看诊则从1835年1月1日开始,地点在新加坡河南岸华人区的“马礼逊之家”(The Morrison House)。这是1823年马礼逊访问新加坡期间购地建造的一栋两层楼房产,准备开办学校作为教室,或作为书局售卖基督教书刊之用,不过建好后并未实行,只委托穆尔代为管理。帝礼士到新加坡后不久租下,却和位于河北岸的美部会布道站有一段距离。伯驾来后住在此地,开设眼科诊所与药局,还接受一些病患住院。此外,他也在此举行主日礼拜,设布道站供华人义学之用。伯驾描述,马礼逊之家位于牛车水市场之北一个街口的距离,包含约四分之三英亩的空地、厨房和马厩。伯驾说自己相当佩服马礼逊的智慧和前瞻,因马礼逊选购了这处邻近海边、有益健康而又位居众多华人之中的房地产。

伯驾免费治病的消息传开以后,求诊的华人开始逐日增加,1月16日为止的人数,合计只有30至40人,到2月10日则已大幅增加至200余人,死亡者3人;又过了三个多月,帝礼士于5月19日报导,平均一天诊治45人次,合计则已超过600人;再到8月12日伯驾离开新加坡的一星期前,已为总共大约1,000名华人治疗过疾病,其中死亡者不到6人;等到他在8月20日离开时,诊治过的病人合计已超过1,000人。当时(1834)新加坡人口26,329人,其中华人10,767人,他们大部分居住于城区,1835年至1836年时城区华人有8,233人。因此曾经伯驾诊治的病患,约占全部华人的十分之一或八分之一左右,若再加上这些病患的家人、亲友、邻居等,则受过或知道有伯驾治病的人数比例当更数倍于此。难怪伯驾到达新加坡才只一个月,他的闽南语教师就认为,伯驾的大名在新加坡华人族群中已是家喻户晓,他也经常成为人们谈话时的主题。

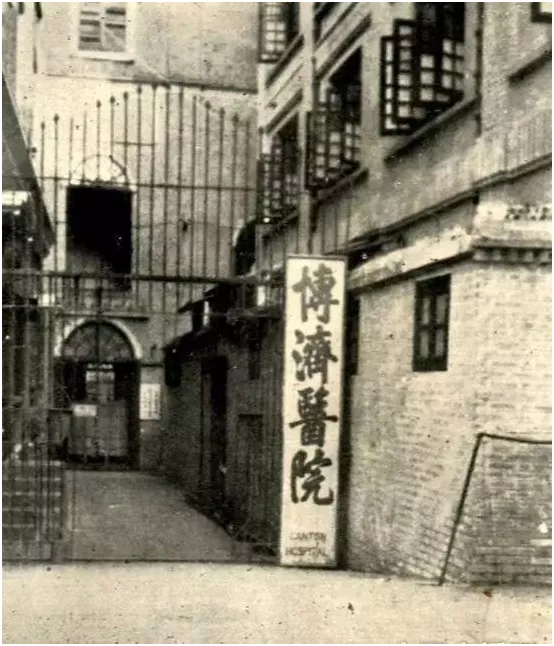

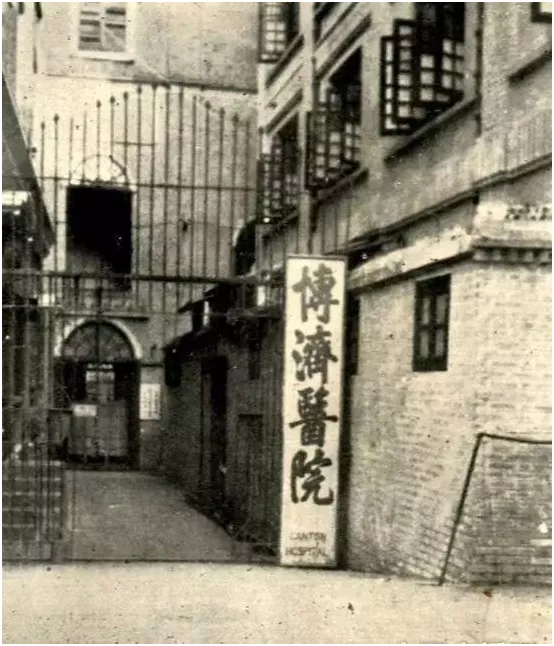

伯驾创办中国最早的西医医院——博济医院

伯驾能在短期内招徕大量病人上门的原因如下:

第一自然是他免费治病的缘故。当他初到新加坡向华人表示将如此做时,自己已经感到华人对此颇为高兴;随后病人接踵而来,而且经常是日出前就已在医院门前等候就诊,他也忙得很难在中午十二时用餐,有时候连晚上大部分时间也用于照顾病人。一开始伯驾不仅不取分文,连病人感谢的礼物也不收。一名病人由父母陪同送来两只鸡,他还请对方深切体认,他是出于对华人的真情友谊而不收任何酬劳;他同时在日志中说明,华人医生惯于接受病人礼物作为酬劳,他不愿意在华人的心目中,自己和华人医生的形象混为一谈,因而不愿收受礼物。不过,后来可能是拗不过病人的心意,还是接受了各样的土产、食品、水果。例如和帝礼士在访问一艘潮州来的贸易船时,他因先已为船上一名病人诊治多日,受到船长与船工的热情接待,还不得不依对方要求收下橘子等物。

第二是伯驾的医术。新加坡另有西人医生,却和华人没有什么关系,而伯驾专以华人为诊治对象,诊治的病症又不限于眼科,还包括刀枪伤害、口腔、皮肤、肿瘤、鸦片烟瘾等不一而足,等于是华人和近代西方医药之间较为广泛的初期接触。伯驾在日志中记载华人对于西方医学的初步反应,很少有人会拒绝内服药物,但他们却相当恐惧较为陌生的外科手术,连简单的抽血也视为非常严重的事。一名眼睛长翼状胬肉的病人,在伯驾为他动手术前两度吓得昏厥过去,有些病人则担忧拔牙后如何能够止血,至于害怕在眼前晃动的钳子和手术刀更是常见。伯驾以医术一一克服病人的恐惧感。一名叫希武(Hee Boo)的华人,三年前在福建一场战争中遭到枪伤,子弹留在手臂,伤口还有脓肿,遍请华人医生都束手无策,伯驾在数分钟内即取出子弹。伯驾为一名商人的牙槽突起进行手术时,还请几名华人在场观看他动刀的经过,让华人对他的医术大为惊服,反复惊叹没有华人医生能有如此高明的医术。像这些经伯驾治愈或亲眼目睹他展现西方近代医术的华人,他们对于西医的新鲜经验便成为伯驾医术最好的口碑。

第三是伯驾的态度。他总是以“视病如亲”的态度对待就诊的华人。例如有艘潮州贸易船的一名船工染患严重的肺炎,伯驾将他接到家中就近照料,十天后不幸死亡,临终前夕伯驾陪在他身旁连续看顾达数小时,其间伯驾还不禁想起自己九年前过世的父亲;船工死后,伯驾更帮忙料理丧葬事宜,还提议由自己写信,请船长带回慰问死者在中国的妻子、儿女;船工临终之际,伯驾还有些担心船长等人会怪罪于他,结果对方满口称他为“功德之人”(meritorious man),说即使是死者的父亲也不会比伯驾做得更好。另一个例子是曾受雇于新加坡创建者莱佛士(Thomas S. Raffles)的一名华人画工,伯驾见到他时他已经浑身是病,有白内障,双肘肿瘤,两膝无法直立,两手也因风湿而难以伸展,已有三年不能行走,结果伯驾以马车载他到医院诊治,路旁就有华人称赞伯驾“至好心”。第三个例子是有天晚上伯驾前往一名华人家中为其男孩治病,离开后他自己也因不适呕吐,累倒在帝礼士家中,稍后男孩家人慌张前来报信,说是男孩情况危急,家长已急得大哭,伯驾马上一跃而起,顾不得等候轿子,即尽速步行赶往一英里外的男孩家中探视。以上三者并非仅有的例子,这些都能赢得华人对他的好感与信任。

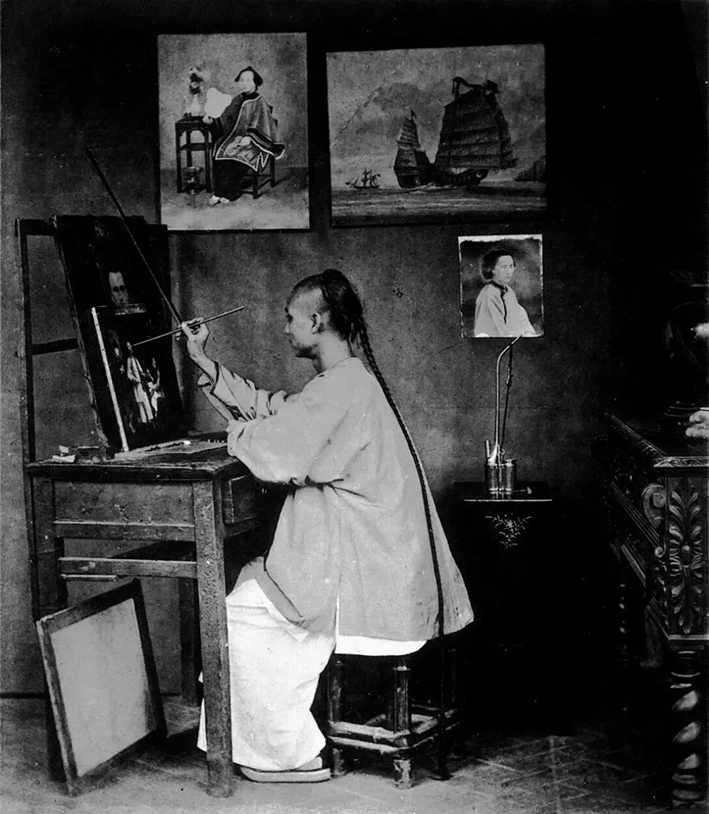

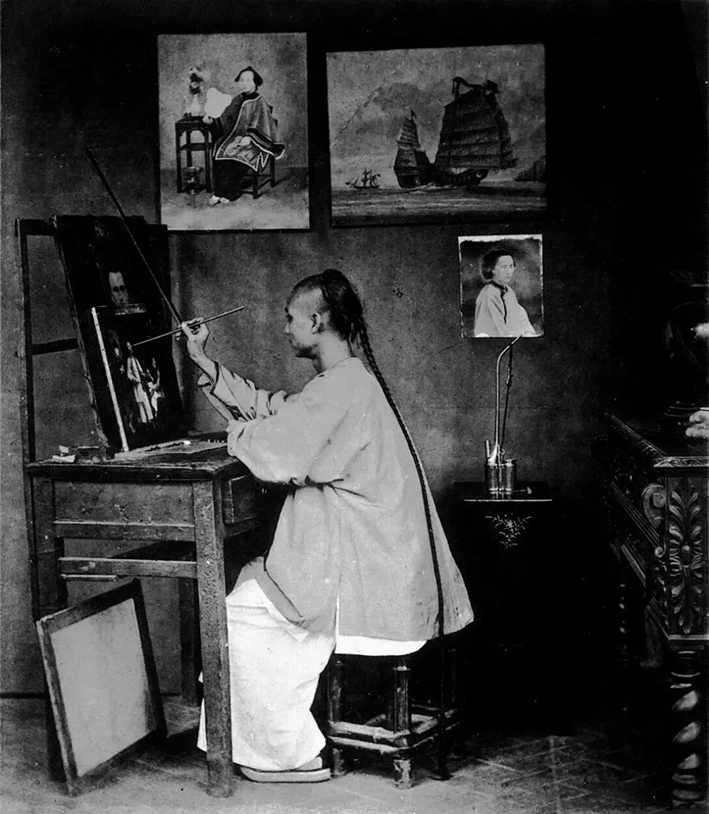

清代画家关乔昌为伯驾画下病人的各种病状

前来求伯驾医治的华人遍及各个阶层。如有一位伯驾认为聪明可敬的和尚,双眼已丧失部分视力,左眼还长了翼状胬肉;伯驾决定立即为他手术,和尚也欣然接受。手术后伯驾问他痛否,和尚带有哲意地回答说,如果你切到自身会不痛吗?接着又说只是一点痛而已。伯驾送和尚一些书,包含《使徒行传》和米怜(William Milne)的《圣书节解》《进小门走窄路》等书,并说自己将乐于阅读和尚的书,但伯驾没有记载是否收到对方的赠书。有一名穷困至极的华人住在长仅容身、宽则为长度一半的水边木板隔间中,潮水涨时几乎满至地板,由于长时间暴露于潮湿不洁的环境中,而且衣不蔽体,导致多处皮肤溃烂,并已发烧达四星期之久。伯驾不忍心见他断送生命,便带他回医院治疗,一个月后恢复至可以四下走动,还生平第一次参加了主日礼拜。

1830年代新加坡水域的马来海盗烧杀掳掠,极为猖獗,美国浸信传教会的粦为仁(William Dean)与钟斯(J. T. Jones)都曾受到严重伤害。而伯驾从新加坡到马六甲途中,也遭遇过有惊无险的骚扰。他曾几度为受海盗之害的华人治疗,最严重的一次在1835年7月底,有五名华人同时受到枪伤,其中两人伤势严重到伯驾必须请西人医生会诊咨商。分别到第二、三天伯驾才找到两人体内的子弹,并开刀手术取出,不到十天病人已可下床走动,病人及其亲友也不停地感谢伯驾的救命之恩。这次海盗事件受害者较多,到医院探视伤者的亲友也超过五十人,可能因而传播较广。一位华人富商沧浪(Chong Long)听说此事后,特地前来拜访伯驾,问他是否就是传闻剖开受害人腹腔取出子弹,多方照护而又不收任何报酬的那位“英国”医生。

伯驾从1834年12月24日抵达新加坡,到1835年8月20日离开前往中国的八个月期间,除了4月底至6 月初前往马六甲的一个半月外,都在为新加坡华人免费治病。

(摘自苏精著《西医来华十记》,中华书局2020年3月出版,略有改动,标题为编辑所拟)

(部分图片源自网络,如有侵权,请私信删除)

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073