-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

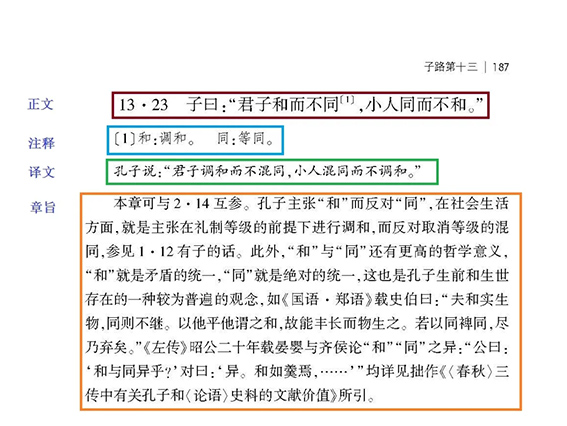

《论语》是记录孔子及其主要弟子言行的一部书,为儒家的原始文献,是反映我国传统文化的重要经典,具有思想价值、语言价值、文学价值和史料价值,在海内外产生过深远的历史影响,并存在积极的现实意义。

《论语》是一部思想著作,此书在古文献中看似语言平实,但含义深奥,各条语录的具体语境又多不明确,必须对语言文字、思想内容,乃至历史背景作全面注释、考述,才能有助于真正读懂。古往今来,解释《论语》的书很多,有不少积极的成果,但科学性、准确性又不尽如人意。古代的《论语》注释之作多如牛毛,具有广泛的参考价值,但又存在历史局限性。今人的《论语》注释、翻译之作也不少,也具有重要的参考价值,但仍有缺陷:或偏重于语言文字的解释,缺乏思想内容的阐释;或在进行思想内容阐释时,不以语言文字的准确解释为基础,不以时代背景具体考述为依据,难免主观臆断,随意发挥。本书之所以名为“本解”,旨在参考前人的积极成果,在个人独立研究的基础上,力求做到语言文字的解释与思想义理的辨析相结合,思想义理的辨析与时代背景的考述相结合,尽量对《论语》做出符合原意的解释,进而对孔子和《论语》作出实事求是的分析评价,以避免由于主观附会而“诬古人,惑来者”(清代朴学家关于古文献校释的诫语)。

为贯彻上述宗旨,本书分“注译”和“附论”两部分:

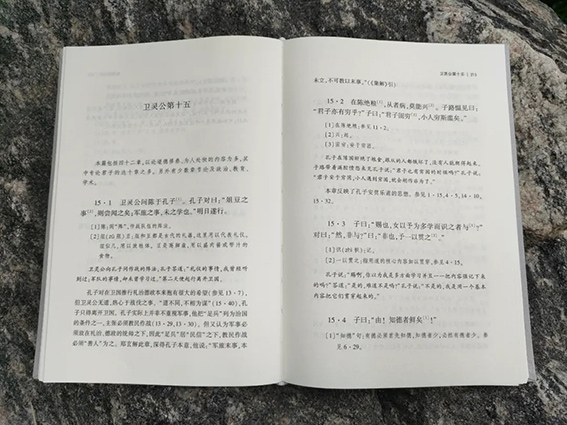

“注译”部分,逐篇逐章对《论语》进行注解、今译,此为理解《论语》的基础。《论语》正文以清嘉庆二十年江西南昌府学所刻邢昺《论语注疏》(即阮元校《十三经注疏》本)所据《论语集解》本为底本(有的分章及个别文字参校他本而定)。每章仿杨伯峻《论语译注》的做法,标以篇章序号(圆点前一数字表示篇次,圆点后一数字表示章次,如2·5,2表示第二篇《为政》,5表示第二篇《为政》的第五章),以便查检(按,此法实始于哈佛燕京学社引得编纂处所编《论语引得》)。对古文献的解释,应该是紧扣原文,而不可游离于原文,故只能以随文所作之注为主,以相对独立的翻译为辅,也就是说,只能在注释的基础上进行今译,阅读原文时应主要借助注释;译文也是阅读原文的辅助工具,宜用直译方式表达,配合注释,起到串解原文的作用。这里之所以称为“注译”而不称“译注”,正是为了体现古文献的这种解释规律,而不是故意颠倒其字以标新立异。

注解除了注明生僻字词及人物、史实、典制、名物等具体内容之外,还多方取证,据以分析思想内容,力求做到训诂、考证和义理辨析相结合,尤其注意运用材料互证,特别是以《论语》前后互证的方法,以求准确阐明孔子话语和思想的本意。

对于分歧的异说,首先,力求辨明是非以存其是。如2·16“子曰:‘攻乎异端,斯害也已。’”这里的“攻”字有两种解释,一是治,一是攻击;“异端”也有两种解释,一是异端邪说,一是事物的两端;“已”字也有两种解释,一是实词“止”,终了之意,一是语气虚词。由于几个字词的不同解释,相互搭配,又使整句可以有几种不同的理解:一是“攻治杂学邪说,这是祸害啊”,一是“攻击异端邪说,则祸害就会终止”,一是“攻治事物有两端的学说,则祸害就会终止”,一是“攻击事物有两端的学说,这是祸害啊”。以上几种解释,都符合孔子的思想,究竟哪一种符合孔子这句话的本意?关键在于对“已”字意义的确定。通观《论语》,凡“也已”二字连称,均为语气词连用,如1·14“君子食无求饱,居无求安,……可谓好学也已”;6·30“能近取譬,可谓仁之方也已”;8·1“泰伯,其可谓至德也已矣”;8·20“周之德,其可谓至德也已矣”;9·11“虽欲从之,末由也已”;9·24“说而不绎,从而不改,吾末如之何也已矣”;12·6“可谓明也已矣”,“可谓远也已矣”;19·5“可谓好学也已矣”。只有一处似为例外,即17·5“公山弗扰以费畔,召,子欲往。子路不说,曰:‘末之也已,何必公山氏之之也?’”这里“末之也已”,似乎是说“没有地方去就算了”,“已”解释为“止”;但是“已”字作语气词解,与前面所举9·11“末由也已”句型结构相同,是说“没有去处了啊”,则为穷途末路之叹,亦通。如此看来,对上面孔子话的四种解释,只有第一、第四两种可以成立,而在这两种中,又以第一种为优,因为孔子对是否承认两端学说,还没有放到势不两立的地位,故不至于说出第四种那样严厉的话。又如9·1“子罕言利与命与仁”。一般把两个“与”字解作连词,意思是说孔子很少谈利、命和仁。(杨伯峻《论语译注》同此。)但是,孔子很少谈利是事实,很少谈命则不符合孔子的天命思想,很少谈仁更不符合孔子的思想,孔子的思想核心是仁,《论语》讲仁的地方随处可见,因此这里的“与”字不是连词。关于这一点,还可以从句法上得到内证,《论语》中连词在几个并列成分之间的用法,跟现代汉语一样,没有在几个成分之间连用的情况,总是用一个连词放在最后两个成分之间,如9·10“子见齐衰者、冕衣裳者与瞽者”,2·20“使民敬、忠以(连词,同“与”)劝”,均可证。实际上这里“与命与仁”的“与”字是一个实词,义为赞同,则整句应断作:“子罕言利,与命,与仁。”“与”字作“赞同”解,《论语》亦有内证,如7·29“与其进也,不与其退也”,“人洁己以进,与其洁也,不保其往也”,如11·24“吾与点也”,皆是。其次,对于于义两通而尚难定其是非的异说,则不强行取舍,并存以供参考。

译文力求做到“信、达、雅”。坚持准确的直译,避免添枝加叶的解释或拖泥带水加括号说明的做法。在准确、通达的基础上进一步锤炼,以求译文语言的典雅。

“附论”属于宏观专题分析论述的部分,以达到与注译部分密切配合、互相参照的目的。内容包括五方面:为知人论时、知人论世(身世),撰写“孔子的时代和生平”一节;为介绍《论语》的成书、传承源流和历代主要的版本、整理成果,撰写“《论语》的成书流传和整理”一节;为以《论语》为主并结合其他史料论述孔子的思想及其影响和评价,撰写“《论语》和孔子的思想内涵及其历史影响、现实意义”一节;为探讨《论语》的语言价值和文学价值,揭示《论语》中孔子及其弟子活生生的人物群像,撰写“《论语》的语言价值和文学价值”一节;《春秋》及《左传》、《公羊传》、《穀梁传》中含有大量可靠的孔子身世及生活时代背景的材料,为发掘有关材料并印证《论语》的史料价值,使孔子和《论语》在历史时空背景中鲜活起来,撰写“《春秋》三传中有关孔子史料的文献价值”一节。

本书初版及修订版原由北京三联书店出版,他们为书籍面世做了大量工作,谨表示衷心感谢!现趁《孟子本解》出版之机,对《论语本解》修订版作了新的修订,一并转由中华书局出版。这次新的修订,主要对引文作了核对、订正和补充;在章节结构上作了微调,根据全章内容辨析其主旨,并将所有章旨的归结移至每章注译之后;把出修订版时为省篇幅而删除的初版附论中的《〈春秋〉三传中有关孔子史料的文献价值》一文予以恢复。在本次新修订过程中,责任编辑徐真真女士认真、细致、严谨,付出艰辛劳作,笔者深表谢忱!

本书内容,参考、吸收前人的成果,并多有本人研究所得,如有不当甚或错误之处,欢迎批评、指正。

本书对《论语》原文既有逐字逐句的注释和今译,又有在此基础上所作的思想内容阐释;既参考、吸收了前人的成果,更有其个人的独立研究所得,力求做到语言文字的解释与思想义理的辨析相结合,思想义理的辨析与时代背景的考述相结合,尽量对《论语》做出符合原意的解释,进而对孔子和《论语》作出实事求是的分析评价,故书名为《论语本解》。所谓“本解”,即求其本义而解说之的意思,揭示了本书的要旨。本书对于希望了解《论语》的人来说,是一本合适的入门书;对于《论语》研究者,也有相当的参考价值。

孙钦善,1934年生,山东乳山人。历任北京大学中文系教授、博士生导师,北京大学古文献研究所所长。经学校返聘,现任北大哲学系教授、博士生导师、《儒藏》总编纂。兼任国家古籍领导小组顾问。著有《高适集校注》《龚自珍诗文选》《论语注译》《正平版论语集解校点》《定州汉墓竹简论语校点》《论语新注》《中国古文献学史》《中国古文献学》《中国古文献学文选》《清代考据学》《全宋诗》(合作主编)、《儒藏》精华编(合作总编纂)等。

一、运用“互证法”注释,还原经典本义。通过《论语》内部语词互解互证,避免孤立解读,精准把握孔子思想原意。

二、权威作者与扎实文献功底。孙钦善为原北大古文献研究所所长,深耕文献学数十年,著有《中国古文献学史》等权威著作,注释考据严谨。

三、兼顾学术与普及,定位多元读者。白话译文简洁典雅,附论系统梳理孔子生平、《论语》成书等背景,降低理解门槛。互证法为专业研究者提供了分析框架。

四、版本优化与装帧实用。本次全新版,不但对引文作了核对、订正和补充;并对章节结构作了微调,重新提炼每章主旨,并将其统一移至每章注译之后,方便读者定位;在“附论”中恢复《〈春秋〉三传中有关孔子史料的文献价值》一文,便于读者与正文注释对照阅读。装帧为纸面布脊精装,采用“圆脊锁线”工艺,美观耐用。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073