-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

编者按

中国著名元代文史研究专家、北京师范大学教授李修生先生,于2025年9月26日在北京逝世,享年92岁。

李先生生于1933年7月17日,山东德平县人。1950年起,先后在北京辅仁大学国文系、北京师范大学中文系就读。1959年回北京师范大学中文系工作,曾任中文系主任、古籍研究所所长。学术兼职有国家古籍出版规划领导小组成员、全国高等院校古籍整理研究工作委员会委员、中国元代文学学会(筹)会长等。

作为著名的文学史家和教育家,李先生毕生致力于中国古代文学、古典文献学的教学和研究工作,培养了海内外大批元代文学与文献研究专家,在元代文学研究与元代文献整理领域成就卓著。

李先生非常关注关心《文史知识》,自1994年第9期,先生在本刊撰文《读谭丕模先生<中国文学思想史合璧>》,此后,先生陆续在本刊发表文章数篇。今天发送李先生1998年刊登在《文史知识》的一篇文章,以此纪念先生。

李修生先生千古!

在文学史上,唐宋八大家的说法起源于明代茅坤的《唐宋八大家文钞》,然而,元人就曾多次把除小苏外的七位作家并提,元末明初就已有“八先生”的提法。作为“一代文学”的元曲,拥有大批以“浪子”自许的作家,也有市民层形成后的文化需求做土壤。由此,以戏曲小说为代表的元代俗文学的兴盛,才成为“登峰造极”的“文学革命”。因而包括诗词等在内的元代文学,应该得到重视并重新审视。

二十世纪以来,中国古典文学研究处于传统学科向近代人文学科转化的过程中。近二十年,更是其深入发展的时期。观念的转化要求研究者对中国古代各历史阶段文学和作家重新审视,并作出新的阐释和评价,对研究对象的再认识本是十分自然的事情,何以特别提出对元代文学再认识的问题呢?这是因为元代文学研究与其它时期比较更为薄弱,存在的偏见和差误也更多,迫切需要再认识。由于民族偏见等方面的影响,不少元代作家没有放在应当放置的历史位置,因而不能正确认识其历史面貌。元灭南宋至明建国为八十九年,但蒙古攻下金中都(今北京)占有黄河以北地区是在灭南宋前六十四年,灭金占有淮河以北地区是在灭南宋前四十五年,而许多重要的文学作家是在这一时期从事创作活动的,不少重要的文学作品是在这一时期产生的。这些都应引起人们的注意。但我们提出“再认识”,不仅是要恢复某些史实的真实面貌,而是因为对元代文学的总体面貌、特征、在中国文学史上的地位,对明清乃至近代文学的重大影响等,都尚未给予充分的注意。

我们说起元代文学,自然会想到元曲。唐诗、宋词、元曲,一代有一代的文学。元曲,一般指北曲杂剧和散曲。关于元曲的研究,自王国维以后,有相当多的论著面世,可以称为“显学”。但元曲以外的文学形式,则较少有人注意。对中国古代文学史的长河要有一个全面的认识,就不能割断历史,就需要对元代文学有一个整体的认识。就“曲”而言,元代还有南戏,南戏与杂剧是并行的,但南戏的兴盛期在元末,高则诚的《琵琶记》是这一变化的标志;小说方面,文言小说《娇红记》已逐渐被人们认识其价值,集成于明洪武十一年的《剪灯新话》,也反映了元末文言小说的成绩。在讲史平话的基础上,《三国志通俗演义》、《水浒传》的出现,在中国文学史上的重大意义自不待论。

散文方面,金首都南迁汴梁的二十年里,文风便发生很大变化,改变了由于应科举而只重词赋的状况。赵秉文成为金末文坛领袖,“士人多为古学,以著文作诗相高”(刘祁《归潜志》)。唐宋古文运动的传统得以继续;元初元好问成为文坛盟主,此后姚燧、吴澄、虞集等大家继出,道统与文统并重,形成“道从伊洛”、“文擅韩欧”的特点,对明清前后七子、唐宋派、桐城派等有着明显的影响。唐宋八大家的名字是因茅坤的《唐宋八大家文钞》而盛传,但元末明初已有朱右《八先生文集》,而朱右的老师吴澄就多次把小苏之外的七位作家并提。由此可以寻出这一文学观念形成的渊源。

元代以赋取士,所以赋的创作也颇盛。元诗“宗唐得古”,古体宗汉魏两晋,近体宗唐,是明清诗歌复古潮流的源头。元词与清初词是宋以后成就最显著者。元好问推崇苏辛词,张炎继姜夔倡言格律,追蹈清空骚雅,形成姜张词派。张炎生于宋淳祐八年(1248),临安攻破时不足三十岁,入元后生活了四十年左右,大约卒于元延祐二年(1315)之后,至治三年(1321)以前。其现存作品主要写于元代,所交游亦非尽逃名遁世的人。不少史著将他列入宋遗民,就不能反映元词面貌。元代文学众体兼备,是小说、戏曲、诗歌、散文都得到发展的时代,而且与明清各体文学有着密不可分的关系。研究各类文学体裁的演化,都不能割断历史。因之,不能不给予应有的位置。

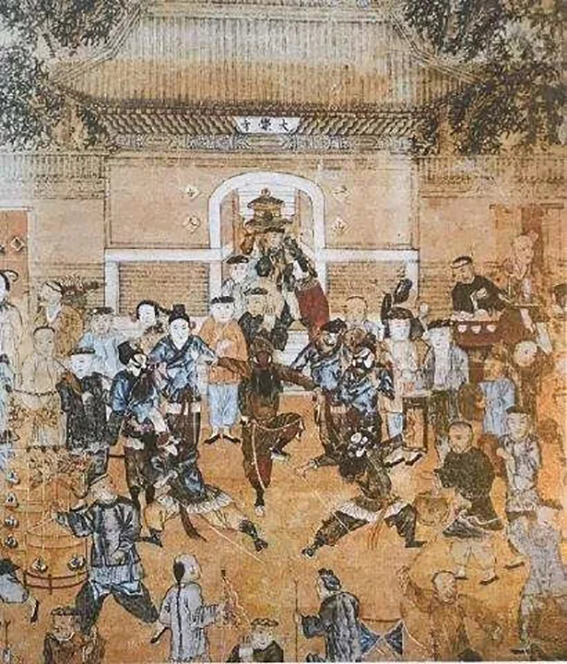

元代戏曲小说取代传统的文学形式,占有文坛主席,形成新的格局。胡适在《吾国历史上的文学革命》中说:“文学革命,至元代而登峰造极。其时,词也,曲也,剧本也,小说也,皆第一流之文学,而皆以俚语为之。其时吾国真可谓有一种‘活文学’出世。”郑振铎在《宋金元诸宫调考》中说:“歌唱诸宫调的人们也成了一种专一的职业,与演剧的团体、说书的先生们,有鼎足而三分当时的文坛之势。”将北宋以后出现的俗文化、俗文学作为学术研究对象和文学史研究对象,这是近代中国新文化思潮的推动下出现的新面貌。但对这些问题的深入研究似乎还只是开始。元曲是新的文学形式,出现了关汉卿、白仁甫、马致远、王实甫、郑光祖、乔吉、张可久、贯云石等杂剧、散曲大家;《琵琶记》是“传奇之祖”,它与元末明初的“荆、刘、拜、杀”四大传奇,开创了南戏的新局面。话本小说,从文学角度来看,有文学价值的刊本出现不会早于南宋末期。现存刊本最早的年代为明代。世代累积型的长篇小说《三国志通俗演义》、《水浒传》更是巨制。这许多的文学成就,举出其中一项就应当受到特别的重视,然而这种群星璀璨的时期却还没有被注意。何况这些作家作品所代表的俗文学潮流,标志着中国文学史阶段性的变化。俗文学的发展源远流长,但考察伴随中世纪城市兴起的俗文学,则始于唐五代,宋代有了明显的发展,至元代蔚为大观,成为文坛主流。俗文学的兴起,带来了文学内容和形式的新变化。这一现象也是中国历史上近代化过程的重要表现,并直接关系到明清乃至近代的文化发展。因之,理应加深研究,重新认识。

文学作品与它的作者有着密切的关系,文学型态是文人型态的文学表现。元代占有文坛主位的俗文学作者不仅与唐宋诗文作者有着明显的型态差异,就是与同时期的诗文作者也是不同的。我这里是指自称“浪子”的作者的出现。元曲大家关汉卿在其[南吕·一枝花]套《不伏老》中说:

[梁州]我是个普天下郎君领袖,盖世界浪子班头。……

[尾]我是个蒸不烂、煮不熟、捶不匾、炒不爆、响珰珰一粒铜豌豆,恁子弟每谁教你钻入他锄不断、斫不下、解不开、顿不脱、慢腾腾千层锦套头。我玩的是梁园月,饮的是东京酒,赏的是洛阳花,攀的是章台柳。我也会围棋、会蹴鞠、会打围、会插科,会歌舞、会吹弹、会咽作、会吟诗、会双陆。你便是落了我牙、歪了我嘴、瘸了我腿、折了我手,天赐我这几般歹症候,尚兀自不肯休。则除是阎王亲自唤,神鬼自来勾,三魂归地府,七魄丧冥幽,天哪,那其间才不向烟花路上走。

“浪子”这一称号,在宋代似已指风流子弟,但并不为世人称许。宋罗烨《醉翁谈录》中说:“生平良自珍,羞为浪子负”。元代不仅曲作家自称浪子,而且社会上也以此为美誉,似为风流英俊、豪放不羁的代称。曲家自称浪子最早见于金末董解元。《西厢记诸宫调》篇首有几段自述性曲辞:

[整金冠]携一壶酒,戴一枝花。醉时歌,狂时舞,醒时罢。每日价疏散不曾着家,放二四不拘束,尽人团剥。

[尾]穷缀作,腌对付,怕曲儿捻到风流处,教普天下颠不刺的浪儿们许。

“浪儿”,即浪子。由此看来,浪子作家似活跃于金末至元中叶。我们曾经将元代曲作家“玩世”的态度,和这些作家在元代的处境联系起来寻求答案,这当然是必要的。但从纵向考察,就会发现它的历史渊源。从“奉旨填词”的柳永到董解元,再到关汉卿这位浪子班头的出现,是否可以找到这些作家型态变异的轨迹呢?这些作家既有正统文人的教养,又居于下层书会才人的地位,如么书仪在《元代文人心态》中所说:“这种‘双重身份’又使他们常有观察生活的两种视角——书生的和市民的视角。”这些具有两种视角的作家,自然不同于不具备市民视角的作家。从关汉卿到乔吉、张可久,再到明代才子型作家,也有一条作家型态变异的轨迹,这是与俗文学雅化的演变相适应的。这些俗文学作家型态的变异,这时期作品的特质,都是很值得研究认识的。

继宋代经济中心南移,元代东南沿海成为中国经济文化中心。这一中心区域主要指元代江浙行省的江南浙西道(包括杭州、湖州、嘉兴、平江、常州、镇江、建德等七路和松江府),以及集庆路。这一地区的总人口,在元代处于平稳上升之中,而人口的重心,则逐渐转移到沿海地区。东南沿海的农业有所发展,农田数量有所增加,更重要的是耕地的品质有颇大改善。东南沿海由于商业,特别是对外贸易的发达,海运、漕运的开辟,不仅原有的一些城市得到很大发展,如苏州等地;还出现了一些新兴城市,如昆山、上海等。中国在上古时期曾出现过城市发达的状况,但那时绝非中世纪性质的城市,中世纪性质的城市从唐五代开始,宋代商业市区的形成,坊市制度的崩溃,标志着商品经济发展的新变化;宋代城郭户的单独列籍,将全国普通居民分为城市居民和乡村居民,是市民层出现的标志。元代东南沿海城市的发展,城市上层和市民层的文化需求,对社会文化生活发生了重要影响。随着元朝尊儒重学、优待士人政策的实施,元代文士的思想和政治态度发生明显的转变,元代中期已趋于认同元朝的统治。但江南文士盛行隐逸之风,不少文士隐于市,混迹市井之中,因此有条件产生新的社会意识。中国文化以内陆为主,滨海文化的发展,有别于内陆文化。由于商人的社会地位的改变,与文人关系的密切,似乎已有新的因素产生。陈建华《元末东南沿海城市文化特征初探》一文,就提出“元末沿海城市所展现的文化精神与十四世纪意大利‘文艺复兴’的文化精神属同一类型”,中国社会内部变动的“主要征兆在元末东南沿海地区已显示端倪”(《复旦学报》1988年第1期)。元末小说、戏曲产生了《三国志通俗演义》、《水浒传》、《琵琶记》等重要作品;杨维桢为代表的吴中作家群,注重表达作家个人性情意兴和追求艺术形式美;明初文坛人物大都是由元入明的作家。这时期文学是非常繁盛的,而且蕴含着新的因素。明初朱元璋在政治上、经济上、文化上采取的政策,有利于全国统一政权的建立,但对东南沿海地区的经济文化发展却起了压抑和限制作用。直到明中叶以后,东南沿海地区的经济文化才再度得到发展。对元末文学的成绩和是否有新的因素产生,似应重新认识,并给予新的评价。

附:

2014年,李先生自己曾做过一点阶段性总结:

“ 从20世纪90年代初,我从中国文学发展史的角度,思考过元代文学的历史问题;从多种文体发展的角度,思考过元代文学的成绩;从13、14世纪社会发展的角度,思考过元代文学发展的趋势。我觉得今天应该进入新的历史阶段,应该进行文化重建,元代文学史也应该重建。”

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073