中华文化教师素养读本

-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

文化史知识丨王毅:巉崄巍峨 孤高独立——说先秦时的“台”

1

先秦时“台”的形制

提起建筑中的“台”,人们可能马上会想到园林名胜中大大小小用土石堆砌而成、略高于地面的那些点景或纪念性建筑,以为先秦时的台大概也都不过如此。其实,与先秦的台比较起来,我们现在看到的种种以“台”为名的建筑,不论在体积、高度或是在功用上都有着绝大的差别,仅仅根据后者的模样是根本无法想象前者形貌的。先秦时的台是什么样的呢?对此,梁思成先生曾根据敦煌二一七窟的唐代壁画作出过大致的推测:“壁画中有一种高耸的建筑类型,下部或以砖石砌成极高的台基,如一个孤立的城楼;或者在普通台基之上,立木柱为高基,上作平坐,平坐上建殿堂。因未能确定它的名称,姑暂称之曰台。……古代的台也许就是这样。”(《敦煌壁画中所见到的中国古代建筑》)梁先生把台的基本特征概括为“孤立”和“高耸”,这在典籍中可以找到充分的证明。《说文》曰:“台观,四方而高者也。”又曰:“高,崇也,象台观之形。”值得注意的是,与敦煌壁画中的台不同,先秦时的台没有用木头做台基的,所以直到汉人为先秦典籍作注时仍然是说:“积土四方而高曰台。”(《吕氏春秋·仲夏》高诱注)《释名·释宫室》亦云:“台,持也。筑土坚高,能自胜持也。”可见,先秦时台的基本形制就是高耸的筑土台基。在台基之上,人们往往建一些类似房屋的木结构建筑,这些建筑称为“榭”,于是“台榭”成了经常被联在一起的词。

台的规模在最初可能并不很大,从《诗·灵台》“庶民攻之,不日成之”的话推断,这座灵台的体量和高度都是很有限的,这大概是由于周在灭商以前生产力水平的限制。但同一时期商纣王所建的台却高大得惊人,据《新序·刺奢》中说:“纣为鹿台,七年而成,其大三里,高千尺,临望云雨。”这个形容当然可能有所夸张,但“鹿台”很高大则是无疑的,不然“临望云雨”就不大可能。先秦时的台均尚高大,其佐证很多,《老子》中“九层之台,起于累土”的话是很熟悉的例子。另如《墨子·非攻》记载:吴王夫差“筑姑苏之台,七年不成。”其工程之浩大可以想见。《吴越春秋·勾践阴谋外传》中说:“吴王起姑苏之台,三年聚材,五年而成,高见二百里。”这话可以看作《墨子》上文的注脚。在西晋孙楚的《韩王故台赋序》中还有这样的记载:“酸枣寺门外,夹道左右,有两故台。访之故老,云韩王听讼观也。台高十五仞,虽楼榭泯灭,然广基似于山岳。”很明显,这里所说的“台高十五仞”,“广基似于山岳”是实际的估测而非文学的夸张。晋时的一尺约是公制0.24米,十五仞土台的高度总在二、三十米以上。何况到孙楚写赋序时,此台已废圮近五百年,不难想象,在落成伊始的时候,它一定是更加令人瞠目的庞然大物。

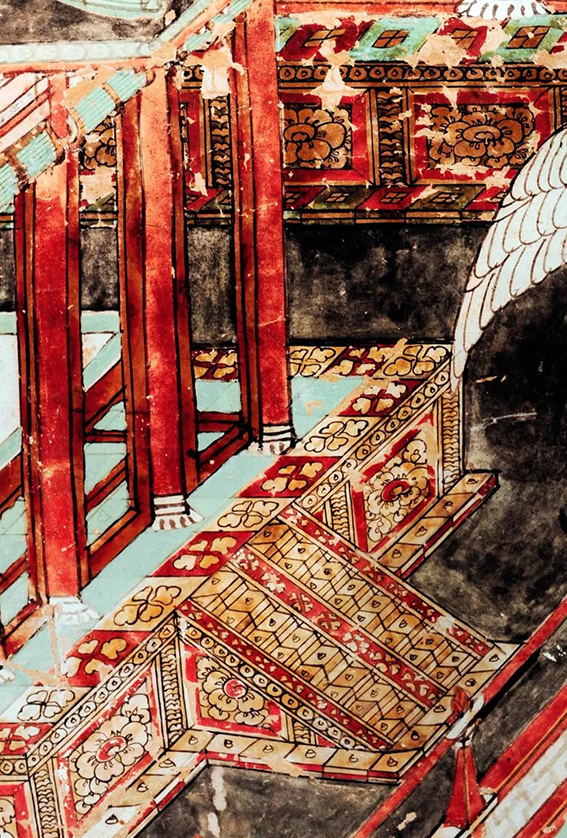

▲ 榆林窟25窟南壁 台基与台阶

2

先秦时台的功用和它所体现的审美观念

在生产力尚不发达的先秦时期,统治者为什么要花费巨大的人力物力去营造许许多多孤直高耸的台呢?他们为什么不惮上下的不便,一定要把台建得那样高呢?

我们知道,在生产力很低的上古时代,人们对许多自然事物都怀着敬畏的心理,这导致了他们对自然物的崇拜。在古人看来,山以其巨大的形体、无比的重量以及简单而强烈的线条显示着不可抗拒的力量。所以对山岳的崇拜是一种非常久远而普遍的心理。由于古人常以器物模仿他们崇拜的自然物,所以山岳崇拜曾使世界许多古代民族都建造过模仿山岳的建筑,并以之象征人间某些不可企及的权势和力量,例如古埃及和古墨西哥人都曾建造过山形的金字塔。我国古代的人们对山岳也怀着类似的崇拜,《诗》中所云:“高山仰止,景行行止”就是常用的成语。更重要的是,在他们看来,山是天神在人间居住的地方,只因为有了山,尘世与天国才得以联系。《山海经·海内西经》云:“昆仑之虚,在西北,帝之下都,昆仑之虚方八百里,高万仞,……百神之所在。”我国古代的台最初就是在这种观念支配下,以建筑形式对山岳的模仿。例如《海外南经》中说:“昆仑虚在其东,虚四方。”(郭注:“虚,山下基也。”)而《海外北经》对“共工之台”的描述也正是“台四方”。在古人看来,这些人造的山同样可以作为神的居所,《海内北经》中就说:“帝尧台、帝喾台、帝丹朱台、帝舜台,各二台。”所以人们对台也同山一样的神化和崇拜。如《海外西经》中说轩辕国人“不敢西射,畏轩辕之丘。”(郭注:“言敬畏黄帝威灵,故不敢向西而射也。”)而《大荒西经》就说:“有轩辕之台,射者不敢西向射,畏轩辕之台。”《山海经》中类似的例子很多,这足以说明上古时的台是人们以建筑的形式对想象中神山的模仿。直到秦时,仍留有模山建台的遗风,如《艺文类聚》六十二引伏琛《齐地记》曰:“秦始皇二十八年,至琅琊,……作琅琊台,台亦孤山也。”而春秋、战国时流行的“九重之台”、“九层之台”显然是对传说中昆仑山上“增城九重”(《天问》)的模仿。有趣的是,古印地安人的太阳神庙和月亮神庙也是建在台型的金字塔之上的。(见陈志华《外国建筑史》)当然,模山建台是当时统治者独有的权力,因为那时的人们认为,只有这些统治者才代表了天神的意志,甚至他们本来就是神,例如禹就是黄帝的后裔。(见《山海经·海内经》)所以也只有他们才能通过台而往来于天地之间,《山海经》所述之台均为诸帝、神所据即是明证。

▲ 北京平谷轩辕庙

台被视为天神居住的地方,所以世间的统治者只有建台而登之,才可以亲承其意旨。《左传·昭公四年》说:“夏启有钧台之享。”《水经·颍水注》云:“启享神于大陵之上,即钧台也。”台成了连通天神与人王的纽带,所以统治者许多自认是秉承天意的行为也都与台有了不解之缘。《天问》曰:“……璜台十成,谁所极焉?登立为帝,孰道尚之;女娲有体,孰制近之?”闻一多《天问疏证》释此为:“言女娲登璜台而立为帝,其台高如此,女娲何由上之也。”《史记》中也有类似的记载,《五帝本纪》云:尧“令舜摄行天子之政,荐之于天。”《夏本纪》记此事为:“舜登用,摄行天子之政。”这里的“登用”就是《天问》中的“登立”。又如高车族在关于自己先民的传说中有这样的故事:“俗云:匈奴单于生二女,姿容甚美,国人皆以为神。单于曰:‘吾有此女,安可配人?将以与天。’乃于国北无人之地筑高台,置二女其上曰:‘请天自迎之。’”(《北史·高车传》)可见在古人看来只有登台才能“荐之于天”。以上例子都说明,台是一种具有原始宗教意味而又为统治者所独据的建筑,由于它是为了上通天意而模山建造的,所以人们也就尽量把它建得高大。

中国古代社会进入商周时期以后,物质和军事力量在社会生活中的作用日益显著。随着这种进化,台有了许多新的功用,其中最基本的已不是宗教性而是军事性的了。《史记·周本纪》中说武王伐纣时,纣兵败逃还后登于鹿台之上而死。《汉书·诸侯年表》说:“有逃责之台”;师古注引服虔曰:“周赧王负债无以归之,主迫责,乃逃于此台。”由此可知,台是商周天子御敌存身的最后所在,那时的台一定要修建得孤直高耸,这也是出于军事的需要。

春秋以前,台只是天子和诸侯的禁脔,但到了陪臣执国的时代,卿大夫们为了政治的目的和自己的安全,也纷纷在家中建起了台。《左传·定公十二年》曰:“(鲁)公与三子入于季氏之宫,登武子之台,费人攻之,弗克。”《水经·泗水注》:“阜上有季氏宅,宅有武子台,今虽崩夷,犹高数丈。”可见卿大夫家中的台体量也十分高大。《左传·襄公二十五年》也记载了齐庄公到崔杼家与姜氏私通,杼闭门起兵而攻之,庄公“登台而请”的事件。足见当时台是以御敌存身为主要目的的建筑。但正因为台有良好的防御作用,它也就自然成了统治者聚贮钱财和保存珍贵东西的地方,《史记·殷本纪》所说纣王“厚赋税以实鹿台之钱”就是有名的例子。又如《后汉书·五行志》中说:“夫云台者,乃周家之所造也。图书、术籍、珍玩、宝怪皆所藏在也。”

由于台在宫廷中地位的显要,故先秦时许多重大的外交和政治活动也都要在台上举行。如在完璧归赵的外交斗争中,秦王就是在“章华台”上接见蔺相如的。(见《史记·廉颇蔺相如列传》)又如前引《韩王故台赋序》中也提到,此台是韩王听讼的所在。我们知道,对于商周统治者来说,观测天文是一件与政治直接相关的重大事情。由于台的高大,它也就成了观察天象的地方。如《左传·僖公五年》称:“公既视欮,遂登观台以望。”《诗·灵台》郑笺亦云:“天子有灵台者,所以观祲象,察气之妖祥也。”实际上,这也都是上古登台以承天意的遗风。

▲ 桥山黄帝陵

总之,台的功用虽然很多,但无一不是与统治者的重大政治活动直接相关,因此在先秦,台也就成了最能象征帝王权力和尊严的建筑。孔颖达《毛诗正义》卷十六引《易·乾凿度》云:周文王“伐崇作灵台”。从《史记·周本纪》中可知,伐崇一役是周王朝开国的奠基礼,所以文王伐崇而作灵台就说明台这种建筑在当时具有非同一般的象征意义。又如春秋时的楚灵王在军事力量以外借以宣扬国威的资本就是以巍峨巨大著称的“章华台”。(见《国语·楚语上》)吴君夫差也是在攻越败齐之后,“自恃其力,伐其功,誉其志,怠于教,遂筑姑苏之台。”(《墨子·非攻》)正因为在先秦,台是巨大权势和崇高地位的象征,所以当时各诸侯国建台之风极盛,例如齐景公时,齐国建遄台(《左传·昭公二十年》);卫侯也曾“为灵台于藉圃”(《左传·哀公二十五年》);鲁庄公甚至在一年之中筑三台(《春秋·庄公三十一年》)等等。

台的功用也同时决定了它的美学风格。不论是从台对山岳的模仿、从它的军事作用或是它对君王权力的象征作用来说,先秦时台的基本美学风格都只能是迥立孤直,巉崄巍峨,都只能是一种以表现强烈体积感和力量感为特点的“团块美”,而不可能是以后的中国古代建筑中占主导地位的那种“结构美”。台的轮廓也不可能是后世中国木结构建筑特有的那种柔美、丰富的曲线,而只能是一些简单、强烈的直线和斜线。因为只有这种风格才能使建筑最充分地表现出商周统治者对巨大权力的亲自占有,最直观地表现出他们对世间一切生灵重如山岳的压迫感。而木结构建筑由于材料的性能、质感等限制,无法在功用和艺术风格上达到上述要求,这就象商周铜器的凝重、狞厉之美是以后的仿铜器具,如汉代漆器、清代磁鼎彝等所根本不可能具有的一样。

▲ 河北安平圣姑庙,庙的建筑结构堪称奇观

秦汉之际中国社会形态的变化给我们整个民族文化的发展以重大的影响,建筑文化当然也不例外。所以曾经因代表了分散和独自的权力而盛极一时的台在秦汉以后渐渐衰落,代之而起的是以巨大平面空间的延伸为基本特征,结构日益严整的宫苑群,它体现了统一的集权制度对建筑特有的要求。两汉时期,木结构的楼得到了空前的发展,台的功用和形制也日益楼阁化(除了在观天文等极少的方面),并最终融入了中国木结构建筑体系之中。中国建筑的发展与社会形态的这种联系是文化史研究中十分有意义的题目。

——本文刊于《文史知识》1987年第3期

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073