-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前,经过14年艰苦卓绝的浴血奋战,中国人民终于赢得了抗日战争的伟大胜利,彻底粉碎了日本军国主义殖民奴役中国的图谋,迈出了中华民族伟大复兴的关键一步。

在这个特殊的时刻,中华书局带着深深的敬意,回溯那段战火纷飞的岁月,重温历史的记忆。

——陆费逵:《中华书局二十年之回顾》

1931年,民国元年以“共和教科书”奠定基业的中华书局,历经多年发展经营,除了赖以起家的教科书外,已在多个领域打响招牌、占有一席之地:期刊有《中华教育界》和《小朋友》等;古籍有聚珍仿宋版《四部备要》和影印《古今图书集成》等;辞书有《辞海》与《中华大字典》等。除此之外,中华书局还在上海静安寺路拥有技术和规模均达亚洲前列的印刷厂,握有独家的聚珍仿宋字体。设在海内外的近40家分局更是形成了一个庞大的分销发行网络。彼时的中华书局,已成为与商务印书馆、世界书局等齐名的民国出版业重镇。

中华书局即将与中华民国一道迎来20周年生日,但此时国内外的严峻局势,已压倒了“两重廿周(即指书局与民国双20周岁)”本该带来的喜悦。是年夏季,江淮流域连月梅雨,引发了规模空前的洪水,共有18个省份、1亿人口受灾。7月,对东北蠢蠢欲动的日本帝国主义又在吉林挑起了万宝山事件,借机向南满铁路增派军队并在朝鲜煽动排华浪潮。内外交困之下,国民政府发布了《为赈济水灾告全国同胞书》,号召在“天灾人祸相迫而来”之时,全民“精诚团结、共赴大难”。作为中国的工商业中心,上海商界人士组织成立了筹募各省水灾急赈会、华洋义赈会等组织,开展各种形式的赈灾筹募活动,中华书局亦捐出2500元。8月,中华书局开始策划成立20周年纪念活动,准备在静安路总厂召开纪念大会,并按照书业惯例开展为期两月的促销。然而,纪念大会结束后仅仅6天,九一八事变爆发,14年抗日战争就此打响。面对此情此景,中华书局毅然决定停止庆祝活动,并将原有的活动经费另2500元全数捐予赈灾。诚如创始人陆费逵所言,“中华书局之命运,几为中华民国之雏形”,生于民国元年元旦的中华书局,由此在20周岁之时,投入到了抗日救亡、共赴国难的时代浪潮中。

言有尽而意无穷。我诵几句古语:“七年之病,求三年之艾,苟为不蓄,则不得也。”“凡事豫则立,不豫则废。”“有备无患。”“殷忧启圣,多难兴邦。”“平时不烧香,临时抱佛脚。”再述两句时髦话:“一致对外。”“长期抵抗。”

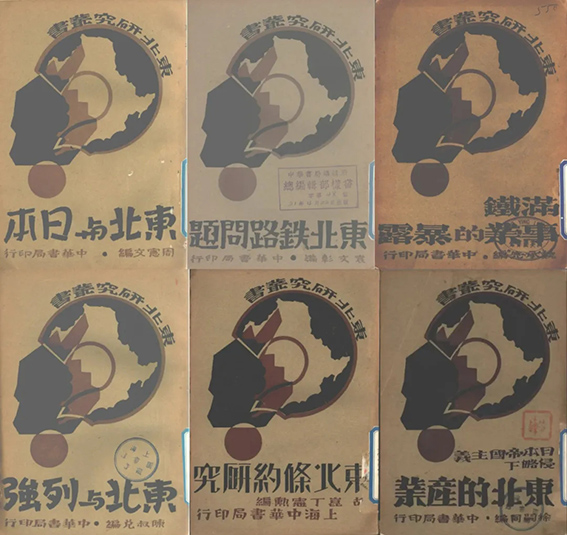

九一八事变爆发后月余,中华书局就在双十国庆日出版的《中华书局图书月刊》第3期中,以“毋忘国耻”为题,推出一份关于东三省问题的书单。由于时间紧迫,新书尚未编写完成。中华书局只能先举出部分旧书,再将3年前由上海交通大学图书馆主任杜定友编定的《对日问题研究书目》补充数种后附上一篇“补序”加以刊登。杜定友在“补序”中痛陈:“前者有研究书目之发行,以期唤起国人之注意,不图研究之工作未完,日人之暴行又作。”与此同时,由时任编辑所所长舒新城策划、编辑周宪文主持,中华书局开始组织编写《东北研究丛书》,以“使国人了解东北的真相”“使国人知道日本侵掠东北的情形”“使国人速作应有的准备”。

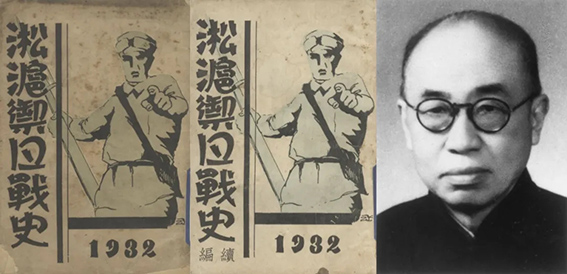

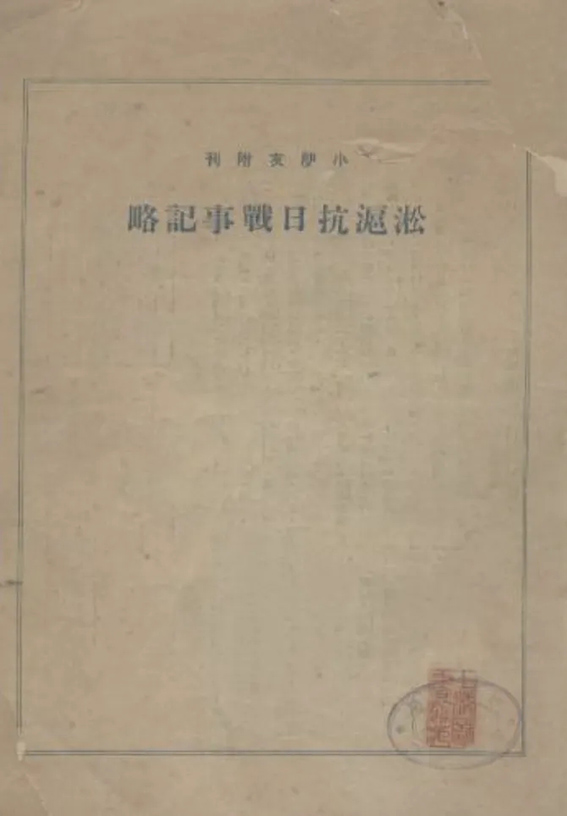

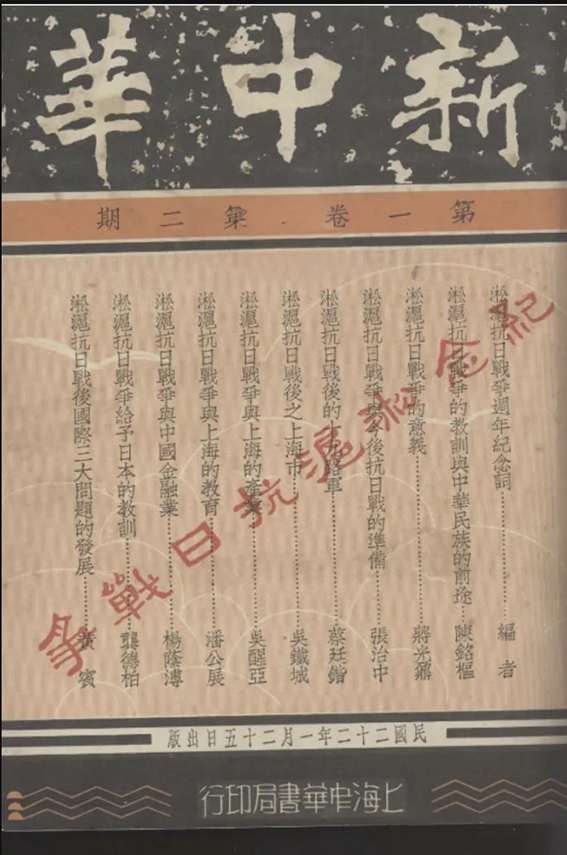

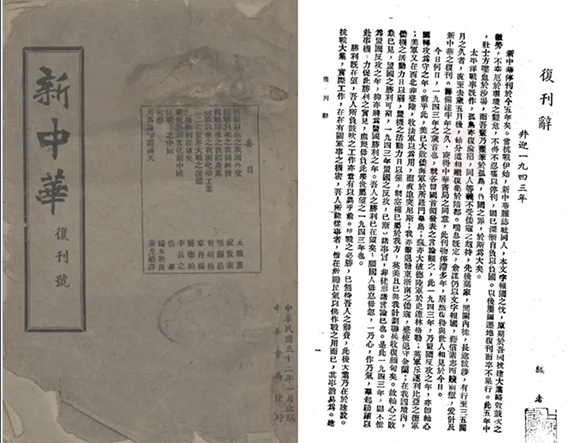

1932年1月,《东北研究丛书》最初数种刚刚问世,一·二八淞沪抗战又骤然爆发,十九路军奋起抗战,在闸北与日军展开激战。其间日军战机肆虐上海上空狂轰滥炸,商务印书馆遭受重创,总厂、编辑所及附属建筑被炮火夷为平地,东方图书馆及其五十余万册藏书被烧为灰烬。在此次浩劫中,中华书局因产业多位于公共租界而侥幸得免。一·二八事变更加坚定了中华书局同人宣传抗战的决心,陆费逵称:“‘一二八’之日军暴行,予我国印刷业出版业一个大打击。他们是有意摧残我国文化,我们要努力恢复进展!”围绕淞沪抗战,中华书局立即编写出版了数种新书。舒新城及妻子刘舫化名“徐怡”“刘异”,编写了《淞沪御日战史》及《淞沪御日战史续编》,详细分析了淞沪抗战的起因、过程、国际反映及影响等,提出“我民族如欲求得光明之出路,唯有发动一次广大的革命的自卫战争。”《小朋友》杂志推出附刊《淞沪抗日战事记略》,喊出口号“我们要供献我们的铁血,为国家作牺牲”“我们要保持人类的正义,为世界求和平”。1933年1月,承接民初《大中华》杂志之名的《新中华》杂志创刊,其宗旨为“以国难日亟,民困日深,对国家建设、民族生存诸问题,思欲有所贡献”。陆费逵在创刊号发文《备战》,号召全力为即将到来的第二次世界大战做准备,与日本侵略者作长期的斗争。

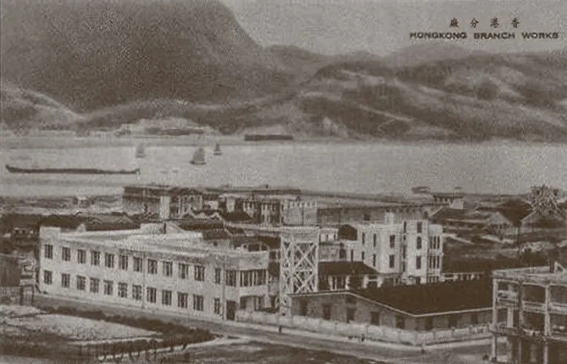

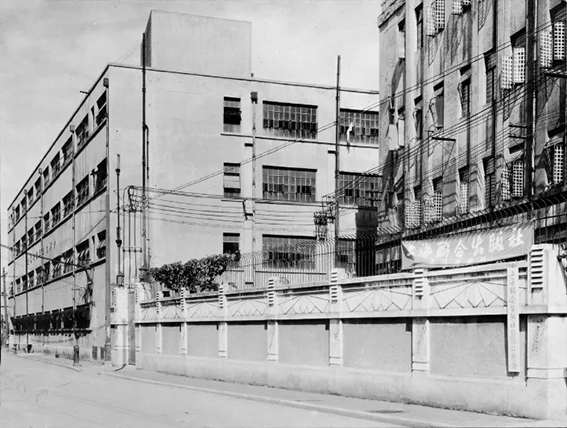

淞沪抗战的爆发,也使国人意识到了日本帝国主义对上海的觊觎。一旦侵略者再起战端,集聚在上海的出版业就必将遭受催折。未雨绸缪,中华书局董事会在1932年底决定“酌设印刷分所于沪、港、津、汉”,以减少风险“谋本公司之安全”。1933年初,陆费逵多次前往香港考察,最终在九龙码头角购得17亩地皮,于次年修建了中华书局香港分厂,并在之后陆续添置转移先进机器、承接印刷业务,至1937年前,中华书局已发展成为东亚最先进的大型印刷工厂。港厂也成为了抗日战争全面爆发后中华书局的一大业务中心和避难所,同时担负着向内地供应印刷品、支援抗战的重要任务。

回忆抗战时期,本公司遭遇之艰危、营业之困难,幸赖全体同人努力,共同奋斗,勉渡难关,深引为慰。本公司自民元创办,即以发扬文化教育为职志,丁兹战后复兴之际,更宜一本初衷,继续努力,庶几于国家文化前途有所贡献。

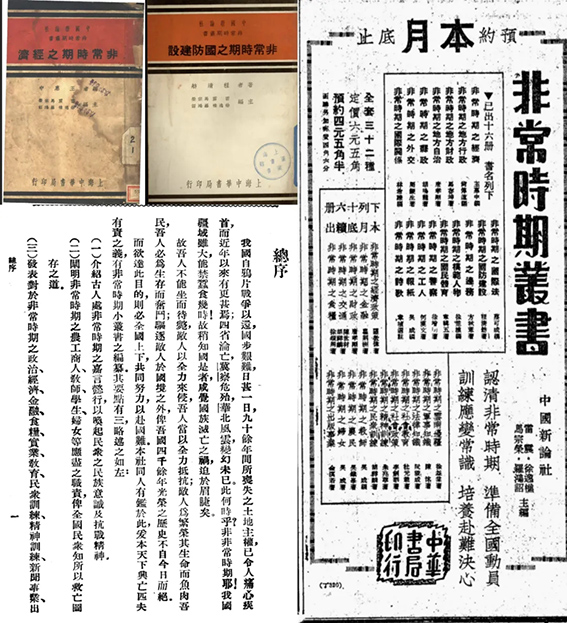

1937年7月7日,抗日战争全面爆发。中华书局从未忘记出版业肩负的救亡使命。七七事变爆发前4个月,中华书局还出版了由中国新论社主编的32册《非常时期丛书》,这个“非常时期”,指的是中国自鸦片战争以来直至华北事变不断沦丧国土主权,现在已经到了奋起救亡的“非常时期”。丛书在总序中称其编纂要点有三:介绍古人处非常时期之嘉言懿行以唤起抗战精神;阐明非常时期之农工商人等各界人士之职责以示救亡图存之道;发布对于非常时期之政治经济金融实业等各领域之意见以供当局参考。淞沪会战爆发前3天,停刊前的最后一期《新中华》杂志仍在密切关注抗战局势,积极报道“民族存亡战之伟大序幕”——华北抗战的情势,向大众发出“保卫我们的故都、保卫我们的文化城”的呼吁。此外,中华书局还通过更加直接的方式参与保家卫国,陆费逵等发起组织保安实业公司,利用中华教育用具制造厂的机器生产防毒面具、药品、桅灯等军需用品,后将该厂转移至香港。同时,中华书局还在淞沪会战爆发的重要关头,从已紧缺的经费中拿出5万元作为救国捐款。

淞沪会战开始后,上海形势已岌岌可危。鉴于此,陆费逵等当即作出决定,迅速将设备、人员及存货迁走疏散。乘日军还未彻底占领上海,中华书局赶印赶制了大量的教科书、参考书及文具仪器,经水陆两途分运后方各省,以备战时需要。当年11月,中华书局上海总办事处被改为“驻沪办事处”,由舒新城代为主持,总办事处暂时移往昆明,陆费逵本人则赴港组织香港办事处。由此,战时的中华书局形成了上海、香港及大后方总办事处三个中心,开始了“分庭守业”的艰难岁月。

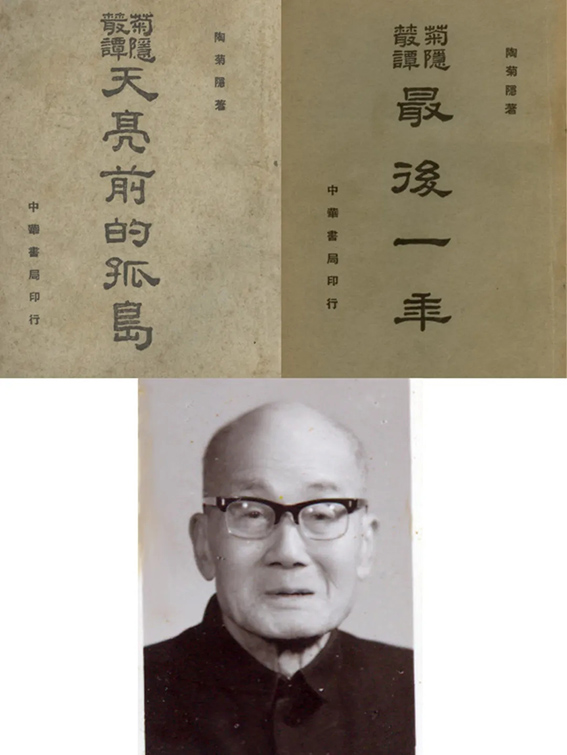

上海作为中国近代出版业的中心和中华书局的创建成长之地,其意义不需多言。但此时留在“老家”,则意味着直面日军侵扰的危险,需要在日伪势力的挤压下艰难求生。但这份坚守亦有特殊意义:既是守护品牌根基,也是在敌占区为文化存续保留一抹微光。上海沦陷后,中华书局将留守员工百余人撤入位于澳门路公共租界的印刷厂中,开始了为期4年的“孤岛”岁月。为避免日伪胁迫破坏,陆费逵与美国恒丰洋行经理沃特生商议,由后者出面向美国政府注册“美商永宁公司”,澳门路印刷厂就在这副招牌的掩护下继续开工。由于已处于敌人的环伺之下,上海中华书局不能再大张旗鼓地出版抗日救亡书籍,此时的出版重点又放到了文学史地类图书上,先后出版了周谷城《中国政治史》、周振甫《严复思想述评》、24册《中国医药汇海》、12册戏曲剧本集《缀白裘》等。值得一提的是,同样迫于日伪淫威,著名爱国记者、国际时评作家陶菊隐也不得不暂且封笔,于是他在1940年与中华书局合作,将其历年来发表在报纸上的国际时评文章集结出版为《菊隐丛谭》丛书,成为这一时期上海中华书局的一大特色产品。抗战胜利后,终于摆脱桎梏的陶菊隐和中华书局继续合作,为《菊隐丛谭》新添了展示沦陷区情形的《天亮前的孤岛》《最后一年》等书,从这个角度来看,《菊隐丛谭》确实是中华书局坚守孤岛、等待黎明的一个见证。

太平洋战争爆发后,“孤岛”的暂时平静终被打破,日军攻入租界,躲藏其中的中华书局和其他出版社遭遇浩劫。1941年12月19日,日军宪兵冲入商务、中华、世界、大东等书局的店面,以“有宣传抗日及共产嫌疑”为由查没书籍。22日,澳门路印刷厂被日军列为敌产没收,交由日本控制下的“华中印刷公司”使用,厂内设备和存货被日本肆意占用掠夺,发行所和办事处也被日军查封。次年3月,日本“兴亚院”两次召集上海各书局负责人开会,要求商务、中华、世界、大东、开明五家书局发起上海书业联合,与日本人合作建立一个所谓的“中国出版配给会社”,以配合日本控制沦陷区出版业。幸而在中国书业同人的巧妙周旋与拖延下未能实际得逞。直至1943年4月,已遭洗劫破坏的厂房及设备才被日军解除“军管理”,交还中华书局。“损失之惨重,诚非笔墨所能尽述”,只得将部分幸存的书籍及纸板、文具等秘密运往后方售卖。经此浩劫,中华书局在上海几乎丧失了经营能力,只得“暂以文具、仪器、古书、工具书等营业,胜利后始复原状。”

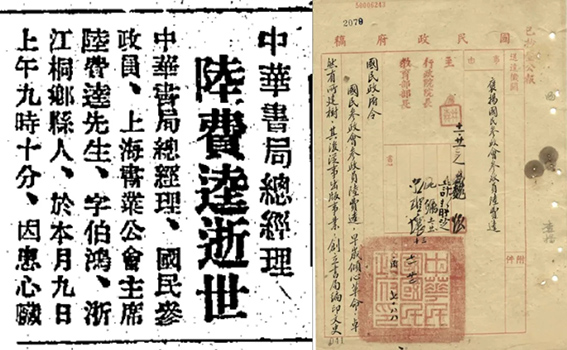

香港分厂,作为中华书局在抗战全面爆发前已经营多年的主要分厂,在全面抗战初期对中华书局得以转移和维持营业起到了关键的作用。自1937年6月开始,中华书局又陆续将印钞设备转移至香港。港厂由此迎来了一个全盛时期,印书、印钞两部合计有近2000名员工。开足马力生产的港厂大量印制“各级教科书及参考图书”供应后方,“以为抗战胜利后复兴全国教育之需”。但由于战事紧急和通货膨胀的急剧上升,港厂逐渐难以为继,被迫开始大量裁撤人员。1941年7月9日,中华书局创始人陆费逵在香港病逝。董事会紧急任命李叔明为总经理并赴港主持业务。但还未等局势稍稳,12月8日,太平洋战争爆发当天,港厂遭遇日本空军轰炸,下午厂房便被敌兵占领,所有机器材料和账册文件都落入敌手。港厂至此完全停业,只有少量的工人及职员后来辗转来到重庆。

中华书局总管理处,自抗战爆发后经历了多次转移,最终在1942年正式于重庆长驻。由于上海、香港两处印刷厂都已被日寇破坏,还有为数众多的从沪、港逃难而来的书局职工,中华书局亟需在重庆恢复生产,首要的就是建起一个新的印厂,由此开始了一段艰难的创业过程。总经理李叔明最终选定在重庆李子坝正街租用厂房及机器,由于物资匮乏,一切不得不因陋就简,此前拥有全东亚最先进印刷设备的中华书局,此时不得不以木条替代铅条、重复使用排版铅字、采用损耗率极高的粗糙纸张。在艰难困苦中,中华书局在重庆站稳脚跟,复刊了《新中华》《小朋友》和其他杂志。之后又响应国民政府的国定本教科书政策,与商务、正中等同业参与国定本教科书的联合供应,终于得以获取稳定的收益。抗战胜利后,中华书局召开董事会时曾回忆这段艰苦时期:“四年多来公司在后方支持业务实已艰苦备尝。赖李总经理苦心支撑,同人努力,公司地位能维持不坠,可说是几年来辛劳的收获。”

1945年8月15日,裕仁发表《终战诏书》,宣布接受《波茨坦公告》。9月2日,日本正式签署投降书,向同盟国家无条件投降。苦苦支撑8年、在烽火中坚守文化使命的中华书局,终于迎来归乡时刻——踏上返回创始地上海的路途,着手重启复业,重新点燃在战火中飘摇的出版火种。9月8日,重庆总管理处派编审部主任吴廉铭乘机飞沪,与留守上海的书局董事们一同着手收复旧产、清点损失。此后又陆续派人前往香港、广州、澳门、新加坡等地,逐步展开复业工作。重庆总管理处及重庆印厂也开始准备动身,并于1946年6月1日正式迁回上海。经过清点,中华书局在8年全面抗战中共损失价值3.3亿元的物资、设备及产业,而在躲避战火中造成的物资损耗与货物丢失,更是无从统计,近40个各地分局中仅6个未受战火影响停业。但在千难万险之中,中华书局仍坚持出版了1997册、总共1亿2683万字的各类图书。诚如时人所言,中华书局“自民元创办,即以发扬文化教育为职志,丁兹战后复兴之际,更宜一本初衷,继续努力,庶几于国家文化前途有所贡献。”这份在战火中不曾熄灭的出版坚守、这份以笔墨为刃的文化担当,足以印证中华书局正是抗战时期扛起抗日救亡文化重任、以实际行动践行救国报国使命的出版企业。

从抗战烽火中以铅字为戈投身文化救亡,再到数十年后的今天,中华书局始终秉承初心,深耕抗日战争研究领域的出版事业。无论是系统整理编纂抗战史料,让散佚的文献得以集结传世;还是精心策划出版兼具深度与广度的学术专著,为学界研究提供扎实支撑;抑或是推出面向大众的普及读物,让抗战历史以更鲜活的方式走进当下——中华书局以一部部厚重的出版物,持续为铭记抗战历史、传承民族精神注入力量。关于中华书局在抗日战争研究领域的出版成果,请移目下方的推荐阅读,在书页间感受中华书局跨越时空的文化坚守,一同铭记中华民族那段不屈的抗战历程。

(目前已出版第一至三编)

《复兴文库》按历史进程分为五编,其中第一编集中选编1840—1921年,体现民族觉醒意识、探索救亡之道、传播进步思想的重要文献,重在展现中华民族伟大复兴的历史起点和逻辑起点;第二编集中选编1921—1949年,记述中国共产党携手各阶层各党派进步力量、团结带领中国人民,为推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山,实现民族独立、人民解放,完成新民主主义革命、建立中华人民共和国而不懈奋斗的重要文献;第三编集中选编1949—1978年,记载中国共产党团结带领全国各族人民进行社会主义革命、确立社会主义基本制度、推进社会主义建设,完成中华民族有史以来最为广泛而深刻的社会变革的重要文献。《复兴文库》第一至三编先行出版发行。

铭记历史,珍爱和平

(目前已出版123种)

该项目是国家重点档案专项资金支持项目,预计规模不少于1000册,既收录国共两党的抗日档案,如抗战宣传、征兵、征粮、抚恤、兵工厂、公路和机场修建、红十字活动、锄奸抗日、人口伤亡和财产损失等,又收录汪伪、伪满、伪蒙政权等伪政权档案如溥仪私藏的伪满档案,还收录日本方面侵华档案如满铁档案,此外还收录与同盟国援军相关档案如飞虎队、远征军档案等,可谓涉及与抗日战争有关的政治、经济、文化、教育等方方面面的内容。其中绝大多数档案系第一次公布面世。

《抗日战争档案汇编》的出版,将为学界提供大量与抗日战争有关的全方位、多维度的第一手史料,必将推动抗日战争研究的进一步深入而又全面的展开。

《中央档案馆藏日本侵华战犯笔供选编》共选收1950年至1956年期间,由中华人民共和国最高人民检察署(院)、最高人民法院特别军事法庭对842名日本侵华战犯的审讯笔供。采用影印方式,对侵华战犯的亲笔供述做了无删节、修改的全面呈现。每份笔供内容,涵盖笔供及其补充、更正、附言等,除个别直接以中文书写以外,均包括当时的日文原文及当时的中文译文。为方便读者阅读了解,每份战犯笔供前均设内容提要,并附有英译文。

系统公布日本帝国主义侵华罪行

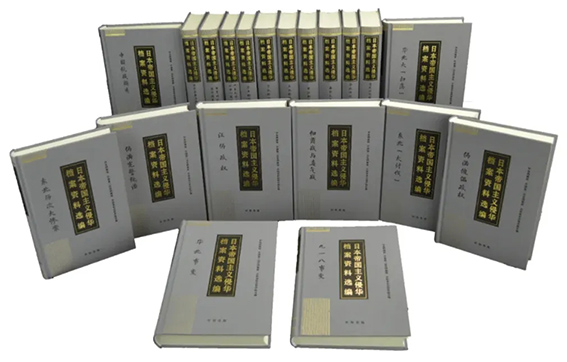

《日本帝国主义侵华档案资料选编》,共20卷,1200余万字,编纂过程前后历经37年,是一部系统公布日本帝国主义侵华的档案资料集。严格筛选、鉴别、整理中央档案馆、中国第二历史档案馆和其他有关部门的关于抗战时期日本帝国主义侵华的文件、协议、情报、电稿、信函,中日交涉的函件及战犯供词和审判档案等资料。从多个侧面,全方位、系统地展现了整个抗日战争时期,日本帝国主义侵略对中华民族造成的巨大损失和伤害。

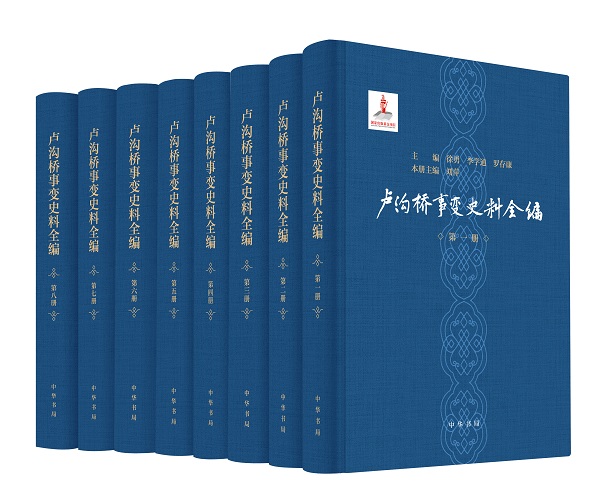

本书全面梳理研究界动态,发掘与整理中日两方史料,力求最大限度地还原基本史实。中文史料以全面反映事变过程为原则,以搜录事变核心、关键性史料为目标,以官方原始档案,当事人日记、回忆录,以及有代表性的新闻报道为选编主体,重点搜集整理了台北“国史馆”部分重要档案、民国时期出版的相关史料集、事变时期国内主要报刊的相关报道和言论,并补充了部分私人日记等。日方史料多出自日本防卫厅战史部、外交史料馆、国立公文书馆及国会图书馆、国际日本文化研究中心、各大学图书馆、各相关研究机构收藏,以及亚洲历史资料研究中心网站资料,各类非卖品文献、旧报刊资料、人物专辑等。包含军政高层对各部队的作战指导与行动规划,各部队具体行动、训练月报、宣传大纲、阵中日志与战斗详报,这些资料在当时极为机密,也是战败之际日本各级军政机构与战场部队全力销毁的对象,其发现与收集多有不易。其中日文资料均影印出版。

历史不容忘却,正义终不缺席

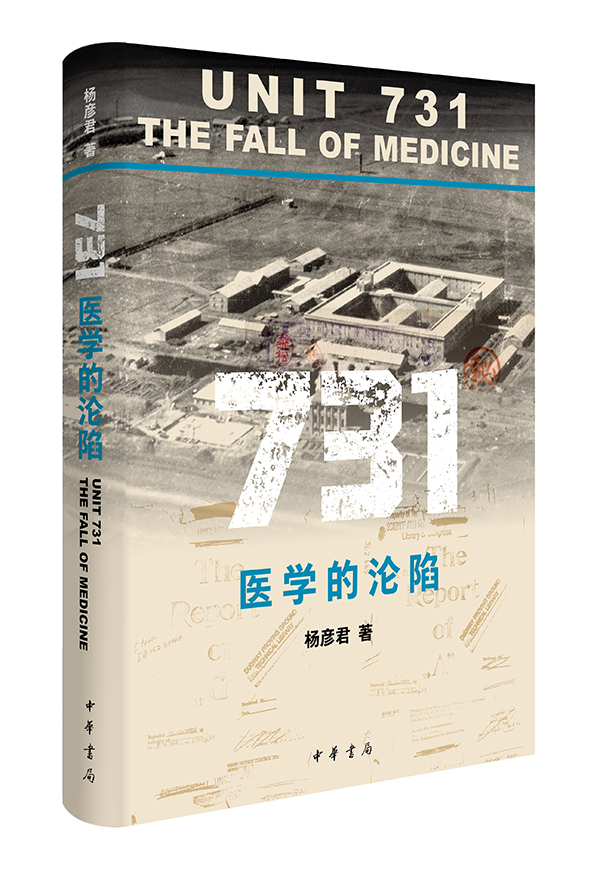

本书以战时日本医学伦理全面崩塌为主线,全景再现侵华日军731部队的创建、扩张与覆亡历程,揭露特别移送制度下惨绝人寰的人体实验暴行,还原细菌战从阴谋策划到战场实施的完整证据链条及其对中国军民造成的旷世劫难。尤为珍贵的是,作者依托美方档案,揭开了战后美国为冷战利益包庇战犯、掩盖罪证的黑暗交易——正是这桩交易,令731部队绝大多数战犯逃脱正义审判。在叩问战后追责困境中,作者呈现了受害者家属延续数代的锥心创伤,更透过这部历史负遗产,探讨了历史真相传承的时代命题。全书勾连20世纪医学犯罪的血色教训与21世纪的伦理守望,在痛切反思中警示:当科学精神背离人道主义底线,实验室终将沦为戕害人类的暴力熔炉。

本书以扎实的史料钩沉、鲜活的影像记录和缜密的学术考证,深度剖解战时日本人体实验暴行背后的国家政治逻辑、社会制度症结与医学体制癌变,撕开“医学进步”光环下潜藏的暴力本质,堪称一部融贯历史洞见与现实警示的思想力作。

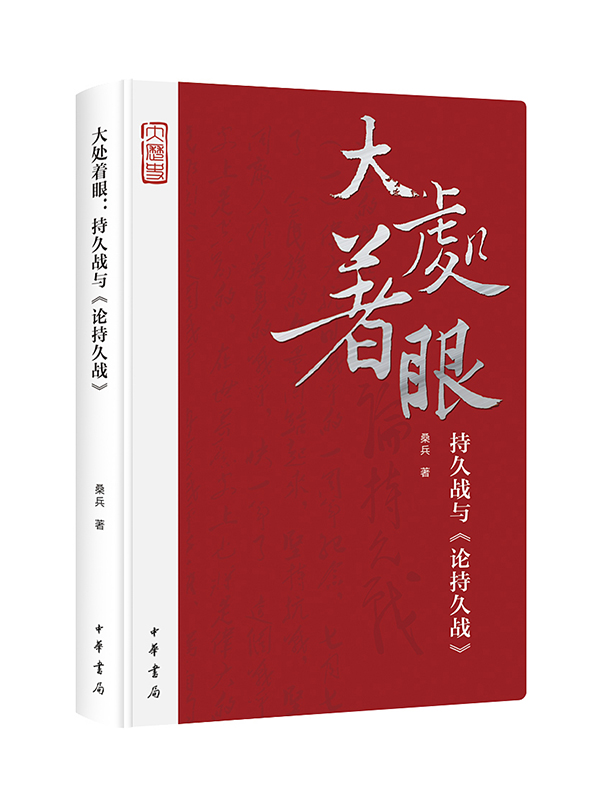

深度探究抗日持久战的大历史、大战略

978-7-101-16720-7

传承红色基因,厚植家国情怀,弘扬优良家风

2021年度“中国好书”。本书由中共中央宣传部宣传教育局编写,精心编辑中国国家博物馆、中国人民革命军事博物馆等二十余家单位收藏的100封革命英烈家书、遗书而成。时间跨度从1921年至2018年。家书作者均为新民主主义革命以来牺牲的英烈。这些家书生动展现了革命先烈和优秀中国共产党人坚定的理想信念和浓厚的家国情怀,反映中国共产党100年来带领全国各族人民争取民族独立、人民解放和国家富强的艰苦奋斗历程。

英烈事迹励强国之志

本书收录45位英烈的家书,时间从中国共产党成立到中华人民共和国建立初期。家书的45位作者,均为中国共产党成立以来的英烈:夏明翰、何叔衡、冼星海、彭雪枫、毛岸英……他们中既有党的领导干部,也有来自各条战线上的普通党员。这些家书,不少是革命壮士英勇赴死前的遗言,饱含了对家人的挂牵思念,对子女的殷殷期盼,对革命伴侣的深情告白。赤子之心,显露无遗。

党员干部的理想信念读本

本书由中共中央宣传部宣传教育局组织,编辑整理中国国家博物馆、中国人民革命军事博物馆、中国人民抗日战争纪念馆、中国人民大学博物馆、雨花台烈士纪念馆等单位收藏的32封抗战英烈家书而成。这些抗战英烈家书,时间跨度从1934年至1945年,按照家书写作时间先后排序。家书作者既有八路军、新四军将士,亦有国军将领;既有高级军官,亦有普通一兵,展现了全民族抗战保家卫国的伟大历史图景。

党员干部和青少年的理想信念读本

本书由中共中央宣传部宣传教育局组织编写,收录自1921年共产党成立至1949年新中国建立28年间为中国革命牺牲的100位中共革命先烈的诗歌。全书按照烈士的牺牲时间先后排序,诗歌作者既有李大钊、瞿秋白、恽代英等党的重要领导人,也有余胜祖、古承铄等大批普通的青年革命者,诗歌表现了革命先烈忧国忧民、舍生忘死的革命精神和为革命抛头颅洒热血的崇高境界,展现了革命先烈对革命必胜的坚定信念和大无畏的牺牲精神。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073