中华文化教师素养读本

-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

上书坊 |《〈周髀算经〉通识》

通宇宙妙道,识数理天文,

跟着江晓原教授读通《周髀算经》。

基本信息

作者:江晓原

丛书名:中华经典通识

书号:978-7-101-17231-7

出版时间:2025年6月

定价:58.00元

开本:32开

装帧:裸脊空腔平装带护封

字数:100千字

页码:198

CIP分类:O112;P1-092

主题词:《周髀算经》—研究

上架建议

传统文化/国学/素质教育/大众读物

编辑推荐

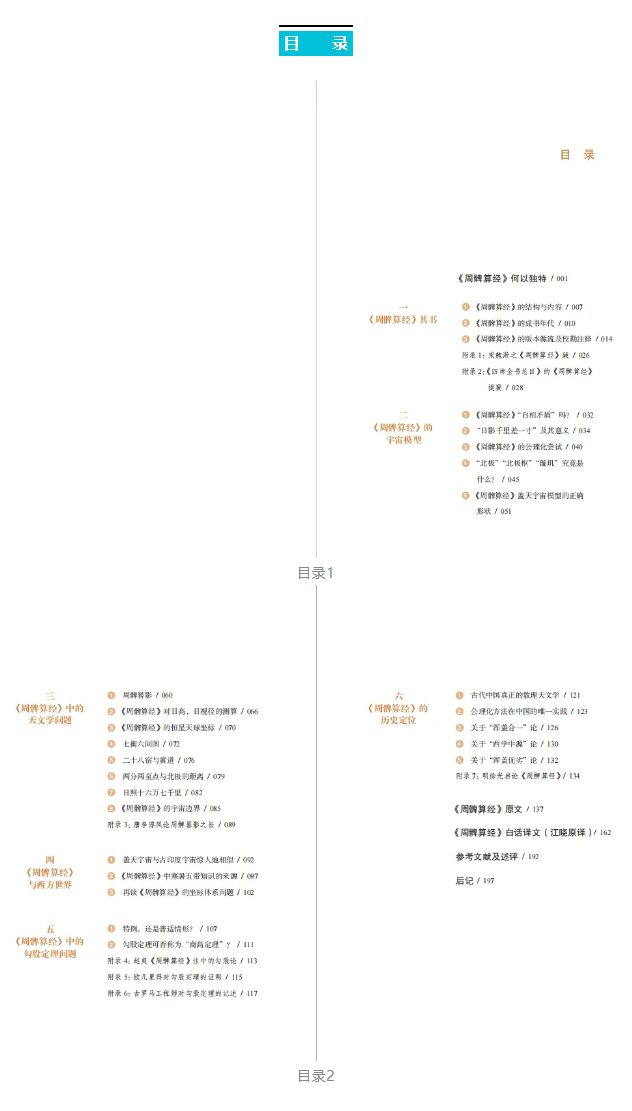

1.探秘经典,天学大家解读中国古代的奇书。《周髀算经》对中国古代天学史和文化史而言,都是一部奇书、谜书。过去多认为《周髀算经》是数学著作,然而其之所以难读,不仅在于数学,还在于天文和语文。作为中国第一个天文学史博士,江晓原对《周髀算经》素有研究,此次化身“讲解员”,用平易的文字讲述此书。

2.视野开阔,文笔生动。作者把《周髀算经》放在文明会通的视野中,对其知识构成和来源进行了细致的考察。《周髀算经》为何能够采用类似于希腊人的几何模型思路来测量天体距离,而这种尝试在历史上成为广陵绝响?《周髀算经》的盖天宇宙构造、寒暑五带知识与古印度和古希腊有着怎样的相似性和潜在渊源?本书对此展开细密的推理和考察,识力与笔力兼善。

3.图文并茂,相得益彰。《周髀算经》作为一本数理天文学的经典,涉及许多古代数学和天文学的知识。为了更好地展示其内容,本书配有多幅示意图,如《周髀算经》盖天宇宙模型侧视半剖面示意图等。此外,配有古籍书影、人物图像、器物图、古画等数十幅。封底扫码还可以观看作者讲解的小视频。

4.随书收录原文和白话译文,易于查阅。《周髀算经》虽然篇幅不大,但颇为难读。为了便于读者随时检阅,本书附有江晓原教授分节校理的《周髀算经》原文,和逐句对应的白话译文。

内容简介

《周髀算经》是中国古代早期重要的数学和天文学经典,记载了许多数学和天文上的卓越成就,如勾股定理的发现和应用、盖天宇宙理论等,向来被视为奇书。千百年来,学者们作了大量的注释、猜测、考证和研究,众说纷纭,各有异同,更为理解此书带来了不小的难度。

著名学者江晓原教授作为科学史和天学史大家,对《周髀算经》素有研究,独到地指出《周髀算经》之所以难读,不仅在于数学,还在于天文和语文。他在本书中化身“讲解员”,用轻松而有趣味的语言介绍了《周髀算经》的内容和价值,从中西文明交流的角度打开新的认识视野。原来,《周髀算经》背后竟有如此丰富的谜题。

作者简介

江晓原,上海交通大学讲席教授,科学史与科学文化研究院首任院长,人文学院首任院长,中国科学技术史学会前副理事长,上海市科学技术史学会前理事长,上海市性教育协会前副会长。1982年毕业于南京大学天体物理专业,1988年毕业于中国科学院,中国第一个天文学史专业博士。1994年在中国科学院破格晋升教授。1999年在上海交通大学创建中国第一个科学史系。

已在国内外出版著作百余种,多种著作获“中国好书”、中华优秀出版物奖、上海图书奖、吴大猷科普佳作奖、文津图书奖等荣誉。发表学术论文数百篇,并长期在京沪报刊开设个人专栏,发表大量书评、影评及文化评论。学术思想在国内外受到高度评价并引起广泛反响,新华社曾三次为他播发全球通稿。

精彩章节

周髀晷影

在《周髀算经》全书中,讲到各种天文观测,竟然都是依靠同一种仪器来完成的,而且这种仪器简单之至——只是一根长八尺的竿,垂直立于地面而已。

这仪器在《周髀算经》中有时就称为“竿”,有时又称为“周髀”,但大多数情况下称为“表”。

由于测量时要看它在阳光下投在地面上的影长(也可利用系在它顶端的细绳,对太阳以外的天体,比如恒星,进行观测,由人目、表顶、天体的三点一线,也能获得地面上的“影长”),而影与表身正成直角,于是可以利用勾股定理,将地面之影称为勾,将表本身视作股。“周髀”之名即由此而来:

髀就是股,而股代表八尺之表,故“周髀”意即“周地之表”,因为全书中的测量,都是假定在周地(绝大部分情况下可以理解为雒邑)进行的。地面之影在书中有时称为“影”,有时又称“晷影”,但最全面的称呼是“勾”,如“候勾六尺”“勾之损益寸千里”等,因为这包含了被测天体为太阳和为其他恒星等各种情况,而“晷”或“晷影”是专指太阳投下的表影而言的。

《周髀算经》中所用的这种八尺之表,后世长期沿用。考虑到地面上的影长需要精确读取,后来就将一把水平的尺(上有刻度)与表制作成一体,这水平尺称为“圭”,整个仪器就称为“圭表”。这样,使用起来就更方便,只要将圭放在正南北方向,在圭面上直接读取表影长度即可。

这种圭表实物,目前尚有遗存。比较著名的有江苏仪征东汉墓出土的小型铜圭表,以及现仍保存在南京紫金山天文台上的明代大型青铜圭表。前者因形制甚小,有学者认为可能是随葬明器,并非实际使用之物(形制小则刻度和读数都难以精确,因而缺乏实用价值)。后者在清代曾被改造,加高了原表使之成为10尺,又在圭的北端加了“立圭”,但仍不失为古代中国圭表的典型代表。

南京紫金山天文台内保存的明制圭表

《周髀算经》中的八尺之表虽然简单,却有许多妙用,书中至少论述了如下七种:

测太阳远近及天高,见第(3)节。

测北极远近,见第(4)节。

测“璇玑四游”,见第(8)节。

测二十八宿,见第(10)节。

测算二十四节气,见第(13)节。

测回归年长度,见第(17)节。

测定东西南北方向,见第(8)(9)节。

上列七种测量中,后三种很容易理解,可不必多论;第四种将于后文讨论;前三种则都与“勾之损益寸千里”的定理有关,关于这一定理的由来及其意义,已在上文讨论过,下面就该定理与实际情况之间的矛盾,再作一些补充。

“勾之损益寸千里”是在天地为平行平面的前提下导出的,而天与地实际上并非平行平面,所以这个公式是错误的。但古代中国人并未发展出古希腊人那样的球面天文学(直到今天仍被全世界天文学家普遍使用着),也未掌握球面三角学的有关公式,因此难以很快发现“勾之损益寸千里”的错误。上文提到的几种文献的说法,都赞同并使用这一公式,而那几种文献是被公认为其年代在《周髀算经》之后的。

在中国历史上,盖天说与浑天说两家有过竞争,结果是浑天家大占上风,浑天说成为占绝对统治地位的天文学说。但是这并不意味着浑天学说没有从它的竞争对手那里借鉴或继承过任何东西,例如,错误的“勾之损益寸千里”公式就被浑天家接受过去了。

台州国清寺外为纪念僧一行禅师而立的“一行到此水西流”石碑

按照当代流行的说法,这一公式作为浑天学说中最后一条盖天说“痕迹”,直到唐代开元十二年(724年)才被清除。这一年在僧一行领导下,南宫说等人在河南省的滑县、浚仪(今开封)、扶沟、上蔡四处,测量了夏至日正午的表影,并用绳丈量了上述四处相互间的距离,结果发现“勾之损益寸千里”的公式与实测结果相去颇远。例如,从上蔡向北至滑县(两城在同一经度上,这就恰好符合“正南北”的要求),距离为526.9里,而日影已差2.1寸,足见“勾之损益寸千里”公式之错误。

其实,在进行这种大规模实地测量之前,也早已有条件检验上述公式了。因为古代中国的天文观测记录素称完备,早在南宫说等人进行测量之前,历代王朝都曾在不同地点测过夏至日(或冬至日)晷影之长,并记录在案。将这些记录进行排比、分析,就足以看出“勾之损益寸千里”公式与实际测量结果明显不符。李淳风在《周髀算经》注文中已经做了这项工作,时代在南宫说等人测量之前约一个世纪。

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073