-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

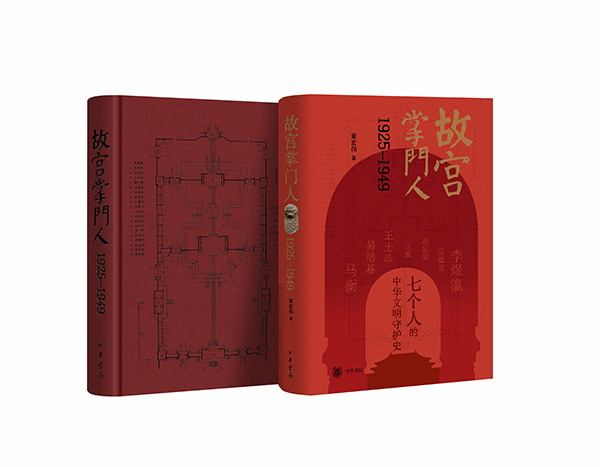

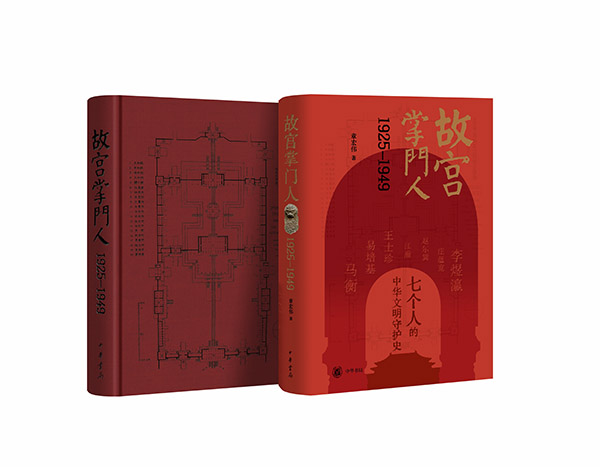

当我们每一个人“触摸”具象的故宫时,看法是不同的,感受是不同的。作为历史研究者,我们该如何以宏大的叙事来审视故宫几度华丽转身对中华文明向现代转型的意义?2025年正值故宫博物院开院100周年,我们该如何公允地评价一个世纪中前约四分之一时间里前七位掌门人的作用及国家政府守护它的力量?章宏伟先生的力作《故宫掌门人1925—1949》以30万字、100多幅珍稀历史图片,叙述1925—1949年故宫博物院波澜壮阔的历史,全面回答了什么是故宫,谁在谋划它的未来,谁在管理、保存珍贵的历史遗存等问题,向读者提供了认识故宫的新视角。

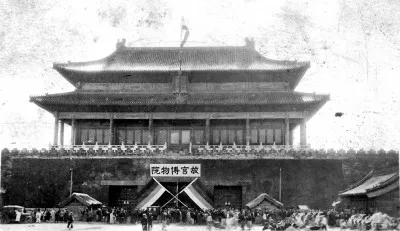

1912—1949是中国封建王朝转向共和民主的转型年代,是动荡不安民族饱受苦难的年代,更是中华民族在反抗日本法西斯侵略中实现民族觉醒、民族独立的年代。在这个时代,中华民族意识高度凝聚,守护中华文明的声浪响彻寰宇。故宫博物院在这样的时空下成立、建设及守护,因此,只有将故宫、故宫博物院史置于这一段特别的时空,方能理解故宫对于我们叙述百年近现代史有着不可或缺的意义与价值。《故宫掌门人1924—1949》写道,紫禁城被改建为故宫博物院,因民国建立而变清,逊清皇室留下的“物品不必收拾,有关历史文化之物品,以不搬走为是,因系国宝,不宜归一人一姓”。这位大名鼎鼎的李煜瀛(李石曾)的建议改写了故宫的历史走向,而如王正廷所言,“它的开放,使紫禁城成为人民自由参观的场所,一座国家博物馆”。本书指出:“一种由国家权力所认可的主体记忆,既是却除帝制合法性的途径,也能够借此向民众渗透破除帝王权威,扫除旧有势力的观念,……展现的是文化遗产,打造的却是政权合法性;强烈传输了‘革命’的意识形态,并和‘共和’与‘革命’画上了等号。同时塑造了现代文明的样板,开辟了中国博物馆事业的新纪元,在当时的社会及现代中国形成巨大的效应,产生了诸多积极的作用。”

认识故宫,认识中国历史发展阶段的一些不能忽略的过往。

“故宫博物院是在明清两代皇宫的基础上建立的。明清两代,有二十四位皇帝在这里统治中国,创造了帝制时代最后的荣光,也吞咽了衰落带来的种种苦果”;“逊清皇室离开紫禁城,不管冯玉祥的出发点是什么,结果已经发生了,紫禁城后来因此被改建为故宫博物院。历史上,动机与结果往往是分离的”。“赵尔巽为委员长的‘故宫保管委员会’,虽然在故宫历史上没有发挥应有的作用,但毕竟是故宫博物院历史的一段,我们探讨当时的前因后果和历史本源,对于正确认识故宫博物院历程是必须的。历史曾经有这么一页。”

“历史曾经有这么一页”,对于写史的人来说,是直面千疮百孔、苦难历史的勇敢。如对段祺瑞、张作霖时代的北洋政府于故宫博物院的工作,作者也给予了公允的评价:“在北京政府时期历届政权来说,段祺瑞、张作霖掌权时期是对故宫博物院切切实实负起责任的两个时期,是要加以充分肯定的。”

对于1933—1945年间故宫博物院的文物南迁与西迁,作者给予了极大的关注,指出:“故宫文物南迁是故宫博物院在特殊时期、艰苦环境中,以保护文物为职志,忠于职守,慎微戒惧,悉力保护的举措。”“南迁使故宫文物与中华民族的命运连在一起,与民族独立、民族尊严连在一起,培育和形成了故宫人‘视国宝为生命’的典守精神。强烈的责任感,神圣的使命感,使建院以来逐渐建立的典守精神,在文物南迁中不断强化。”国民政府倾力推动的文物西迁,“记录了中华民族在日本侵略的危难时刻的伟大壮举”。为抗击日本侵略,国家转入战时体制,故宫博物院也不例外。战争结束后,故宫人又得全力追寻被抢文物,让故宫博物院重回正常的运作。1949年后,随着国民党蒋介石集团退守台湾之时带走大量的珍贵故宫文物,造成一个故宫文物分北京与台北的不幸局面。

可以说,一部故宫博物院前二十四年的厚重历史背后,交织着民族的血泪与拼搏荣光,《故宫掌门人1925-1949》从七个掌门人的故事,叙述的是大历史。

从故宫博物院创建伊始,负责故宫的团队,特别是掌门人,他们的过往声望、品格与能力以及任上的一举一动、一言一行都是当时媒体舆论审视的对象与关切的焦点。1925—1949的二十四年中,故宫迎来了七位掌门人,他们分别为李煜瀛、庄蕴宽、赵尔巽、江瀚、王士珍、易培基与马衡。百年后,如今可有人记得他们为故宫做了什么,他们的管理有哪些可圈可点之处,有哪些需要后面的掌门人警醒的?

他们中有民国的革命家、政治家、教育家、金石文史大家,甚至有半生戎马的军人,他们生活在世纪交替、政权更迭频繁的动荡岁月。因为因缘际会他们走到故宫门前,成为掌门人。故宫于他们,需要的不仅是他们早早拥有的荣誉名望,而是在风雨如晦的年代里,能守住自己的本色初心,守护得了故宫文物,管理好故宫,让故宫度过一段段惊心动魂的岁月而最后依然能荣光回来。

家世显赫而且思想开明的李煜瀛(晚清重臣李鸿藻之子,早年留法的革命党人,勤工俭学的发起人与组织者之一)说过:“希望故宫不仅为中国历史上的遗留下的一个死的故宫,必为世界上几千万年一个活的故宫。”他首创将清宫转型为国家公产、国家级最大博物馆,从善后会到故宫博物院,且一身清白的底色,在无数的瑰宝面前保持平淡的心态,展现高风亮节,功不可没。

第二位“掌门人”庄蕴宽面对北洋军阀们准备将故宫当作军队驻地之时,他坚持“神武门内所有的故宫所藏,都是历代重要文物,我们都负有责任,万不能拱手相让”。

第六位“掌门人”易培基对故宫博物院进行了改革,他“来到故宫,同秘书处、总务处的同人在一起办公,全院同志齐心协力,奋发工作,使故宫博物院各项业务均获很大发展,故宫博物院进入第一个发展期”。尽管后来易培基任内发生“故宫盗窃案”而招致起诉,狼狈下台,但他任内完成故宫文物的点查工作,推动故宫文献整理、受命文物南迁等工作,对故宫发展是有贡献的。

而本书对马衡这位“守门人”的评价——“晨兢夕厉的典守者”可谓中肯。作为学者出身的马衡对金石、文史有专精研究,1933年接任故宫博物院院长。在之后的19年中,时逢“国家内忧外患,他为国宝安危,尽心竭力。无论是文物外展,还是文物西迁,他如履薄冰”。他1936年曾经说过:“惟关系国家珍宝,远涉重洋,倘有损伤,匪但使中国古物缺少,即世界文化上亦蒙极大影响,责任重大。”其做事极为认真细致:“本院在战时业务首在保持文物之完整……盖自七七事变以后,本院留任员额仅及战前之半,而事务之繁杂转重于昔,已非通力合作人尽其用,无以竟其事功。……故益加严密认真,同时厉行奖惩,鼓动自奋。”

马衡是一位真正的博物馆管理大师。他从来不是大而化之的人物,而是用心殚精竭虑、专业力求专精细致的学者型管理人才,更是善于处理危局时有决断力与富有人文关怀的领导者。本书提到了两次故宫文物失窃案,前者在易培基任上,后者在马衡任上。因为处理方式与应对的态度,易培基栽了一个大大的跟头,将一身的名誉都搭了进去,反而是马衡在1934年双十国庆日特别开放日时发生威福宫西配殿遗失乾隆写生图小贴落一张后,第一时间呈报故宫博物院理事会及行政院,第一时间进行查核、处理、惩处,但他也听取被处分者孙尚容的辩析,在文件阅后批示:“所呈诸点,颇有见地,是供参考。本院对此案尚在继续侦查中,该员如有见闻足资研究者,仍望随时呈报。惟在未获确据以前,应慎重发言,免淆真相。”因此章宏伟指出,马衡有熟悉古物的业务优势,有善于组织管理的才能,而且作风细致、缜密、务实,是“故宫博物院院长的最佳人选”。

无论是被后人赞誉,还是饱受争议,看好“故宫”、发展“故宫事业”是他们的职责与使命,只是有的人经受住了时间的考验,有的人处于动荡不安的时代而无处发挥所长,更有的人因为刚愎或缺乏那份对法律的敬畏而名誉扫地。岁月没有淡却世人对故宫的热爱,但也因为《故宫掌门人1925—1949》这样的专业性研究著作而滤去了这些掌门人曾经佩戴的光环,呈现了故宫及掌门人曾经该有的样子。

清宫顺利转型为故宫博物院,并经过前二十四年的筚路蓝缕,奠定了近现代博物馆体系与制度的根基,为中国博物馆事业树起了典范。

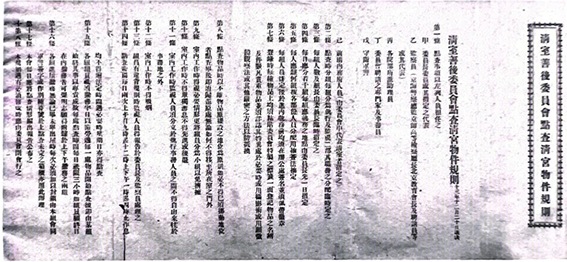

章宏伟在书中有大量的篇幅讲述、分析故宫博物院各种规章制度建设、规范的过程及建章立制的重要性。包括1924年的《清室善后委员会点查清宫物件规则》《清室善后委员会参观故宫暂行规则》,1925年的《故宫博物院临时组织大纲》《故宫博物院临时董事会章程》《故宫博物院临时理事会章程》,1926年的《故宫博物院维持会暂时简章》《故宫博物院维持会暂行组织大纲》《整理故宫办法》,1927年的《故宫博物院管理委员会条例》,1928年的《故宫博物院组织法》《故宫博物院理事会条例》,明确:“故宫博物院直隶于国民政府,掌理故宫及所属各处之建筑物、古物、图书、档案之保管、开放及传布事宜”;1934—1935年国民政府公布《国立北平故宫博物院暂行组织条例》《修正国立北平故宫博物院暂行组织条例》《文物点收委员会规则》《文物分类整理委员会规则》;1936年《修正国立北平故宫博物院院务会议规则》《国立北平故宫博物院调赴办事处职员暂行办法》《国立北平故宫博物院雇员考绩暂行办法》以及后来的《国立北平故宫博物院南京分院办事细则》《国立北平故宫博物院南京分院出组规则》《国立北平故宫博物院南京分院招待参观文物暂行办法》。

正如章宏伟先生的评价易培基那样,他任上制定提取库藏文物制度,改变了过去制度不严、手续简单、容易出错等问题;在展览上完善丰富了博物馆展陈布置、线路安排。而马衡更是强调严格的制度,他上任后参考其在北京大学考古学会拟定的古物管理办法,规定了故宫古物登记、编目、保管等工作的细则,制度谨严,职责分明,“这些章程具体涉及博物馆的各项专业,为中国博物馆事业的发展打下了制度的基础。当年故宫博物院制度的规章制度有些一直沿用到现在的北京故宫博物院和台北故宫博物院”。

而易培基背负骂名的结局,恰好说明了处置故宫物品是一桩极为严肃的大事,稍有不慎便会背上贱卖国宝的罪名,也易招致上下其手的舞弊大案,不管是不是元老级掌门人,必须慎而慎之。而且作为故宫掌门人,还必须是法律与制度的坚定执行者,而不是回避,甚至到不应诉、不上庭的态度与立场,终致“含恨离世”。

笔者认识章宏伟先生自大学时代,早见其读书人的本色与底色,家里是满满的书香味,是我们那个年代年轻的“老学究”。他毕业后一直从事史学研究,于故宫学尤为专精,这得益于他坚守一个研究领域,长年与故宫典籍、文物为伍,日积月累,且善于梳爬史料、总结分析,终成为故宫学领域的研究专家。

善于发现问题,解开似是而非或错误的说法,不人云亦云,使《故宫掌门人1925—1949》一书有不少“亮点”。这些纠错或修订工作,以及得出的结论看似简单,其实体现苦良用心。凡是用心做过历史研究的人都知道,仅凭鲁莽孤勇简单否定一切是史学界最忌的“愚蠢短视行为”。《故宫掌门人1925—1949》里的每一处校正、纠错,都是作者博览群书的结果,是其将知识融会贯通的发现,足见作者史学研究的功力。

例子一,关于早期清宫文物点查工作,“以往大家说段祺瑞与清室遗老遗少们沆瀣一气,采取种种卑劣手段阻挠点查工作进行”,作者的回答是,这是没有事实依据的,段祺瑞本人对清室善后委员会给予莫大的支持,而且清点工作是故宫由皇宫转向博物馆的转变起到了推动作用。

例子二,关于清宫善后会委员会的人数问题,“所有的著述都说是十四人”“大家深信不疑”,但作者根据《清室善后委员会组织条例》,结合当时的《申报》《顺天时报》《京报》等1924年11月的报道,认为善后委员会成立时委员的人数应是十六人,因为加派了杨天骥、袁同礼两人。

例子三,关于故宫博物院开院之日由李煜瀛所书写的匾额,作者重视检视原图的信息,指出其所写的匾额不是青石质地,实为木质匾额:“但从历史照片来看,两位先生(单士元、宋兆麟)的叙述均有误,在1925年10月10日故宫博物院成立之时,在故宫博物院唯一的出入口——紫禁城北门神武门的中门上方,是悬挂的白底黑色大字木匾,手写匾留边极窄,并不是镶嵌的青石匾额。1930年8月30日,神武门原先的匾额被撤下,代之以石质的‘故宫博物院’匾,依然为李煜瀛手书。”

例子四,关于庄蕴宽任院长时期所谓故宫经费无着的说法,作者用故宫博物院当时的收支来说明这一说法是无根据的:“故宫博物院自1924年11月成立到1926年9月,善后会与故宫博物院共收入银洋137148.997元,支出银洋136691.208元,收支基本平衡,并不存在经费无着问题。”关于庄蕴宽任职故宫博物院的时间与职务,章宏伟提出:“现在几乎所有关于民国故宫历史叙述和研究庄蕴宽的文字,都说庄出任故宫博物院第一届理事兼图书馆长。但事实是,1928年10月8日,南京国民政府任命故宫博物院第一届理事会二十七人,其中有庄蕴宽。”1929年3月1日被任命为兼图书馆馆长,但庄此时已在镇江,一直到4月并没有到北平故宫来任职,以致4月30日行政院会议决定,庄因病出缺,以职务由现代理该馆馆长江瀚继任。

例子五,关于王士珍院长保护故宫宝物的努力,作者认为一些人的回忆可能是虚构的,而其执掌故宫期间的史料甚少,只有留待今后对院史史料的进一步挖掘了。

例子六,关于易培基时代故宫文物南迁与“处分物品”的关系,作者指出两者毫无关系,准备文物南迁乃是国民政府鉴于平津可能沦为战场,不能任由文化结晶毁灭,故决定文物装箱准备南迁。

有一分史料说一分话,这是写史者面对不确定的问题时所持的慎重态度。如“以往研究故宫博物院的论著都强调故宫博物院成立时的非政府性。确实,现在还没有发现足以证明是北洋政府成立故宫博物院的相关档案文献,但笔者在研读相关文献时,越来越倾向于故宫博物的成立是‘政府行为’”。对马衡在1926-1928年间对故宫博物院工作的贡献,作者认为由于资料挖掘严重不足,对于他在其中的作为所知更少,所谓“马衡可能一直保留古物馆副馆长的职位”,是推测,“还没有找到相关的文献”。

也许正是这些不起眼的“纠错”与“不确定性”分析,让故宫博物院历史更趋真实与立体,而不同性格、不同风格的故宫掌门人的作为与应对,让读者看到了一个更加丰满而不一定完美的院史。

当然,故宫的历史没有止步于前二十四年。在1949年以后的七十多年中,特别是二十一世纪以来,故宫博物院有飞跃式的发展,如透过多维文博展览、多渠道文化叙事,文创活化,成为传播中华文明的新高地。如今故宫大型纪录片、故宫文创、日历、研究著作等均被大众热捧,其背后是全体中国人对引以为傲的五千年历史的致敬,也是对重塑民族自信与光荣最有力文化软力量的期许。

(转自“澎湃新闻”2025年6月19日,原标题为《故宫守护者的本色:读〈故宫掌门人1925—1949〉》,作者系福建师范大学闽台区域研究中心许地山研究所特约研究员)

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073