-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

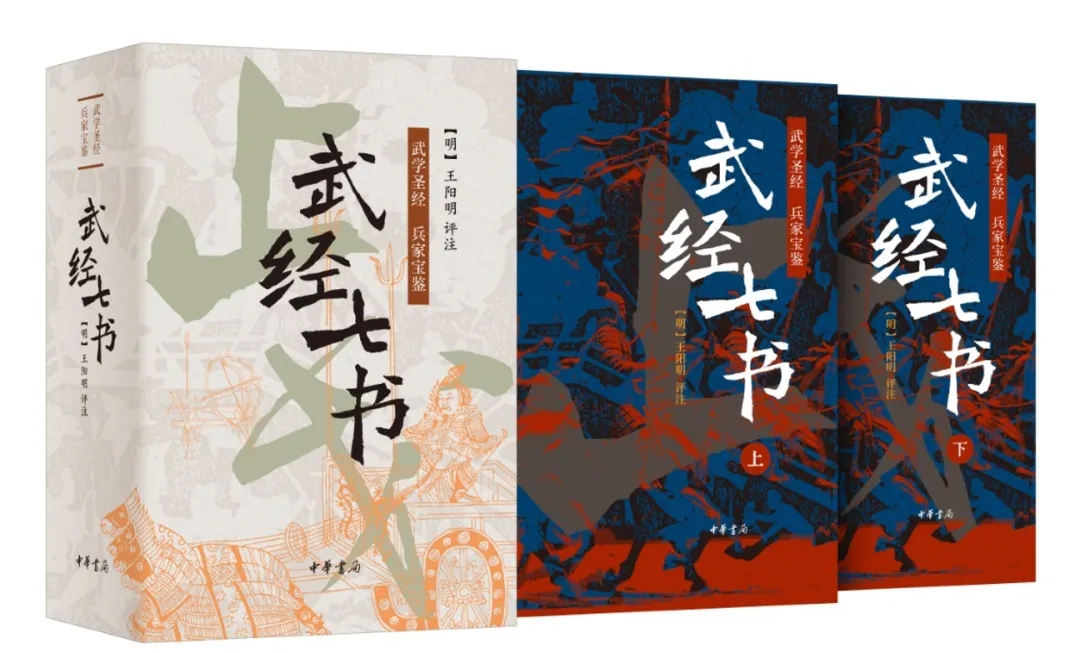

北宋年间,宋神宗下令为军事人才编选一部教科书。大臣们从当时流行的三百四十多部中国古代兵书中,优中选优,挑出了《孙子兵法》《吴子兵法》《司马法》《黄石公三略》《尉缭子》《六韬》《唐太宗李卫公问对》七部兵书,合为《武经七书》,定为当时军事人才的必读书。

《武经七书》,是北宋以前我国古代军事著作的代表作,堪称中国古代兵书经典中的经典。

无论多美好的事物,总是存在做得更好的空间。

有朋友向我们提出要求:能不能把王阳明的评注部分,也作一下注释和翻译呢?不然看不懂。

很合理,一点不过分。我们论证可行之后,就紧锣密鼓运作起来。

今年618,《武经七书》(雕口特装版),正式推出!

《武经七书》的“七书”分别讲什么

关于七部兵书的大致情况,我们列了一张表:

内容有战略,有战术,有军事管理,还有战役复盘,乃至后勤保障。作者有亲自带兵打仗、战功卓著的军事家,也有运筹帷幄的战略家。

对于当代人而言,读兵书经典,更多地是因为,我们生活的当下,面临着前所未有的压力和挑战:职场内卷、行业更迭、经济波动、人际挑战……

面向未知,心有迷茫,我们需要借助经过时间筛选与沉淀过的智慧哲学,帮自己洞察事物的客观规律,从而调整策略,顺势而为。

王阳明是怎么评注《武经七书》的?

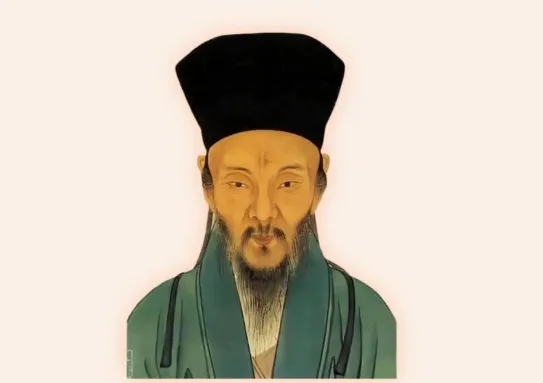

“明朝一哥”王阳明,被称为“两个半圣人”之一,也是历史上少有的达到“三不朽”境界之人:

他创建心学,提出“知行合一”“致良知”等重要观点;

他于军事多有建树,立下剿灭山贼、平定宁王叛乱等大功;

他的思想主张,通过《传习录》等著作被广泛研读。

尤其传奇的是,道德事功都达到如此境界的一个人,其先天的身体条件非但不占优,甚至可以说是一个“病篓子”,在世时多次自称为“废人”;35岁上,更因得罪宦官刘瑾,被责廷杖,几乎丧命。

他建立军功,也不是靠着个人的孔武有力,而更多地是凭借对于哲学、军事的深研体悟,达到融会贯通的境界,于是无往不利,得心应手,所谓“修己心”“攻敌心”。

王阳明的军事思想,就集中体现他对《武经七书》的评注。

尽管他从年轻时就开始研读军事著作,但真正对《武经七书》这样的军事要籍进行评注,却是在拥有大量实战经验、取得实际成就之后。

最会思考的王阳明,和最会打仗的王阳明,思想精髓,都藏在《武经七书》评注的字里行间。

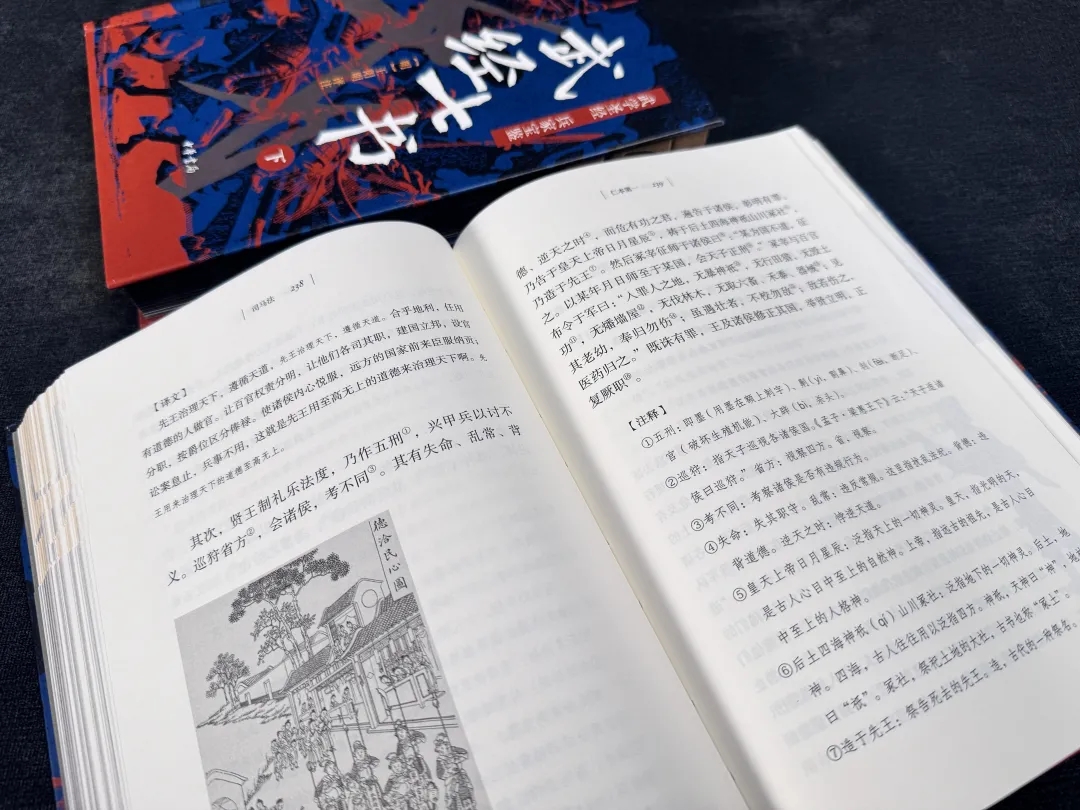

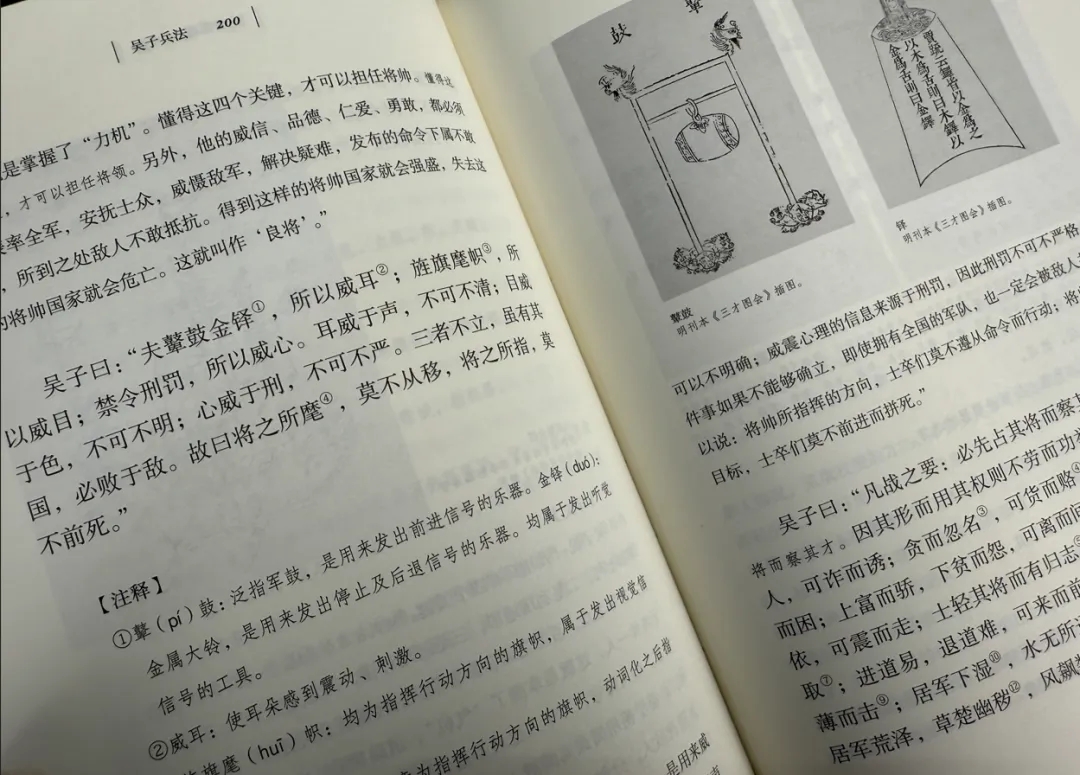

评注,分为夹批与篇末批两种形式。夹批有对重点金句的摘抄,也有独抒己见之处;篇末批,是王阳明评注的重点,集中体现了他对这些军事经典的深刻见解。

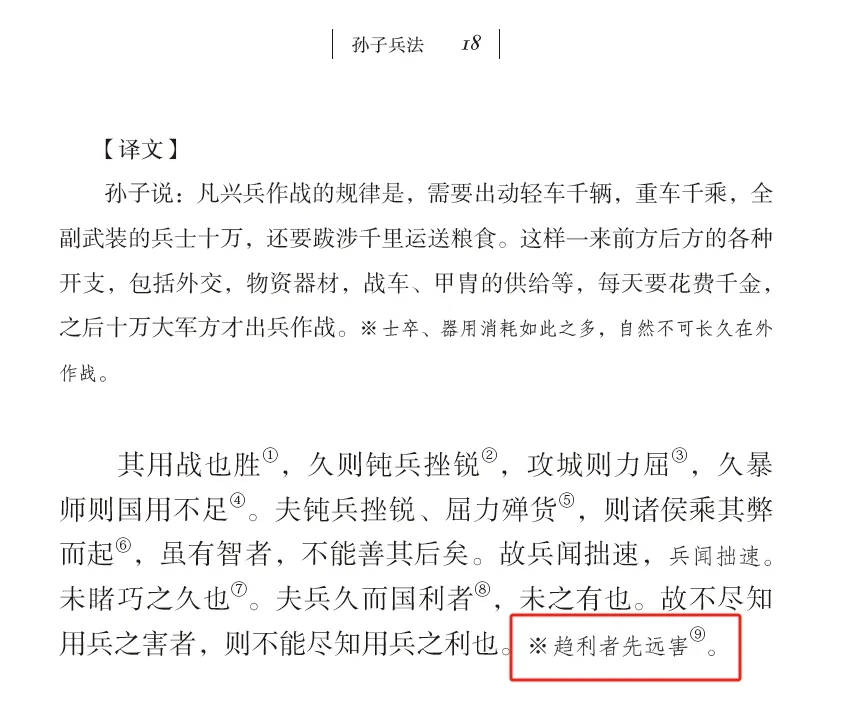

全书夹批(用※号表示),多见于《孙子兵法》《吴子兵法》;篇末评,亦以《孙子兵法》中为最多。

关于篇末评,我们来看一个例子:

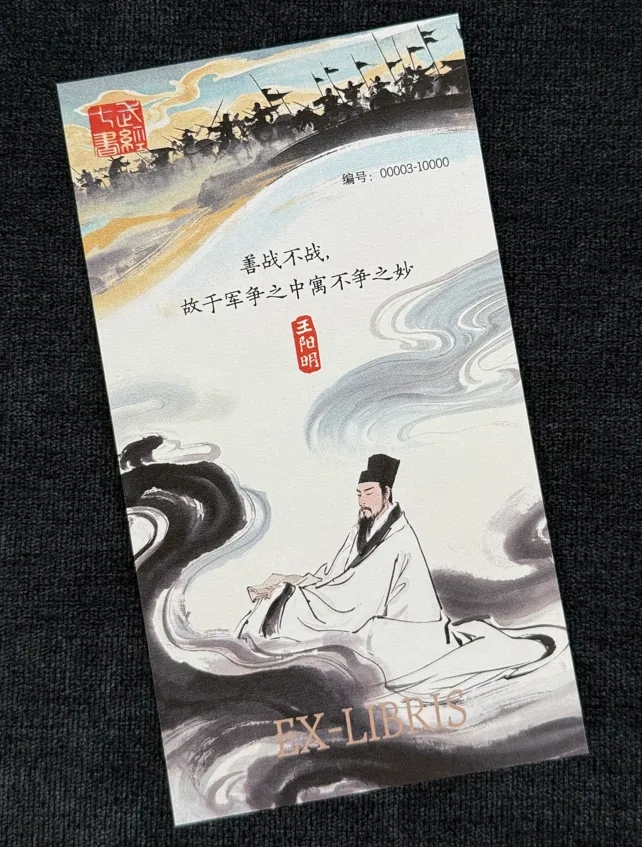

王阳明评《孙子兵法·军争》说:“善战不战,故于军争之中寓不争之妙。”善于作战的人不轻易作战,所以在军争之中隐藏着“不争”的奥妙。

王阳明早年好“道”,又喜读《易》,谈兵,不会脱离他原本的思想架构。这句话是对孙武“不战而屈人之兵”理念的高度认可,也是以道家思想,来阐述“不争”义理。

△ 本书附赠唯一编号藏书票,藏书票上,阳明颔首沉思,头顶浮现的军事名言,就是这句话。

在王阳明的某些篇末评后头,会紧跟着“梅林曰”。“梅林”,是王阳明铁粉著名将领胡宗宪的号。王阳明去世后,胡宗宪从阳明的侄子处得到此书手稿,感觉仿佛当面受到阳明指点,如获至宝,仰慕之至,于是就在王阳明评注的基础上,用“梅林曰”的形式又作了一些续评。胡宗宪珍藏此手稿,后来得以刊刻。于是,王阳明评注《武经七书》的影响力越来越大。

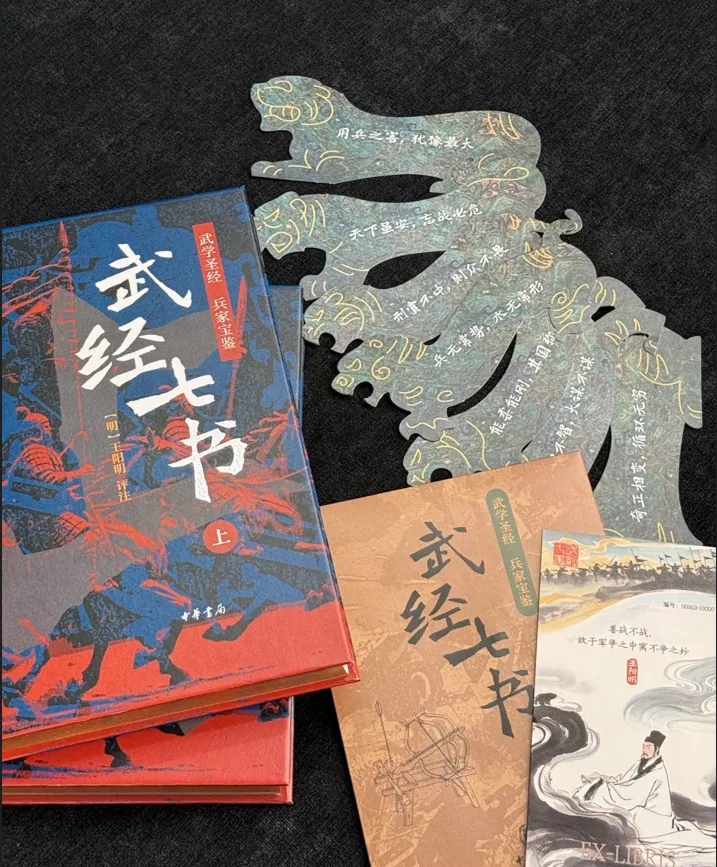

我们推出的这一版《武经七书》,精选底本,一字不删地收入七部兵书的全文,加以详细注释翻译;配有426幅插图,插图来自古代兵书、考古文物等等,全都有依据,图注也有丰富的知识含量。

王阳明、胡宗宪对《武经七书》的评注,我们邀请了中华书局老编审、长期以来从事古籍整理研究工作的骈宇骞先生,进行全面的注释翻译。这项工作在国内,是第一个。

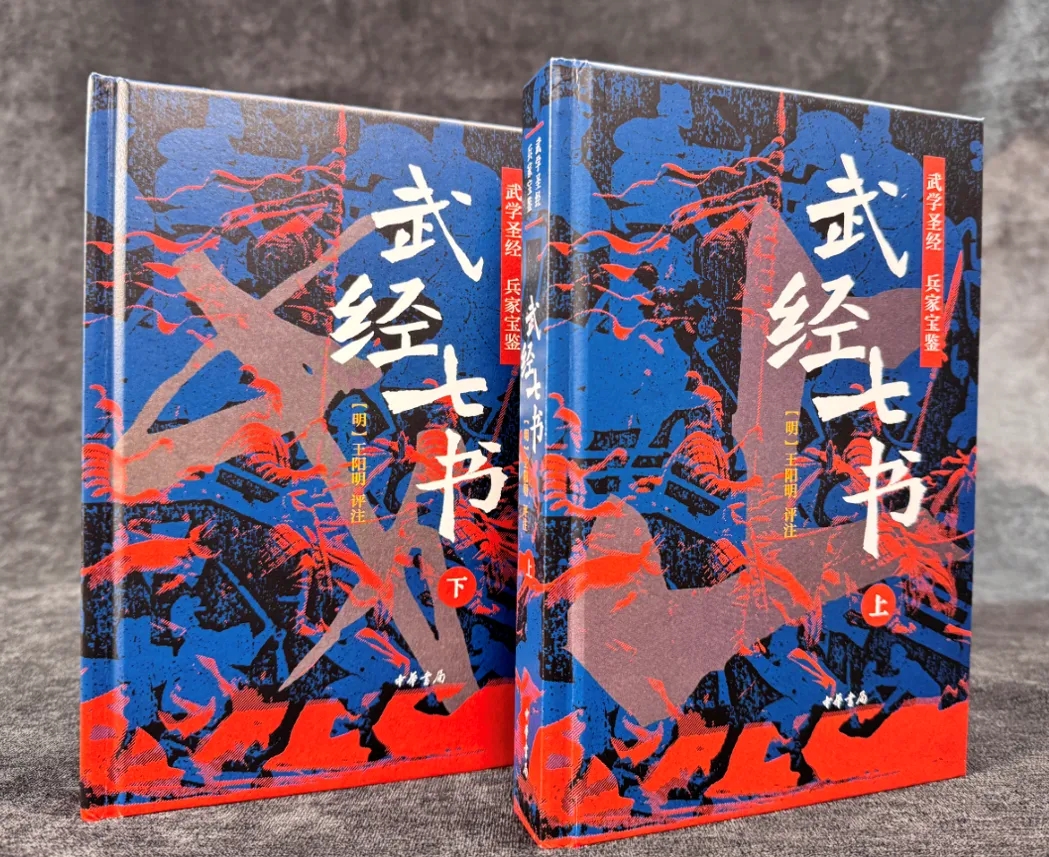

兵书圣典,颜值不止高一点点

除了内容,这一版《武经七书》,在外观形式上也动足了脑筋。

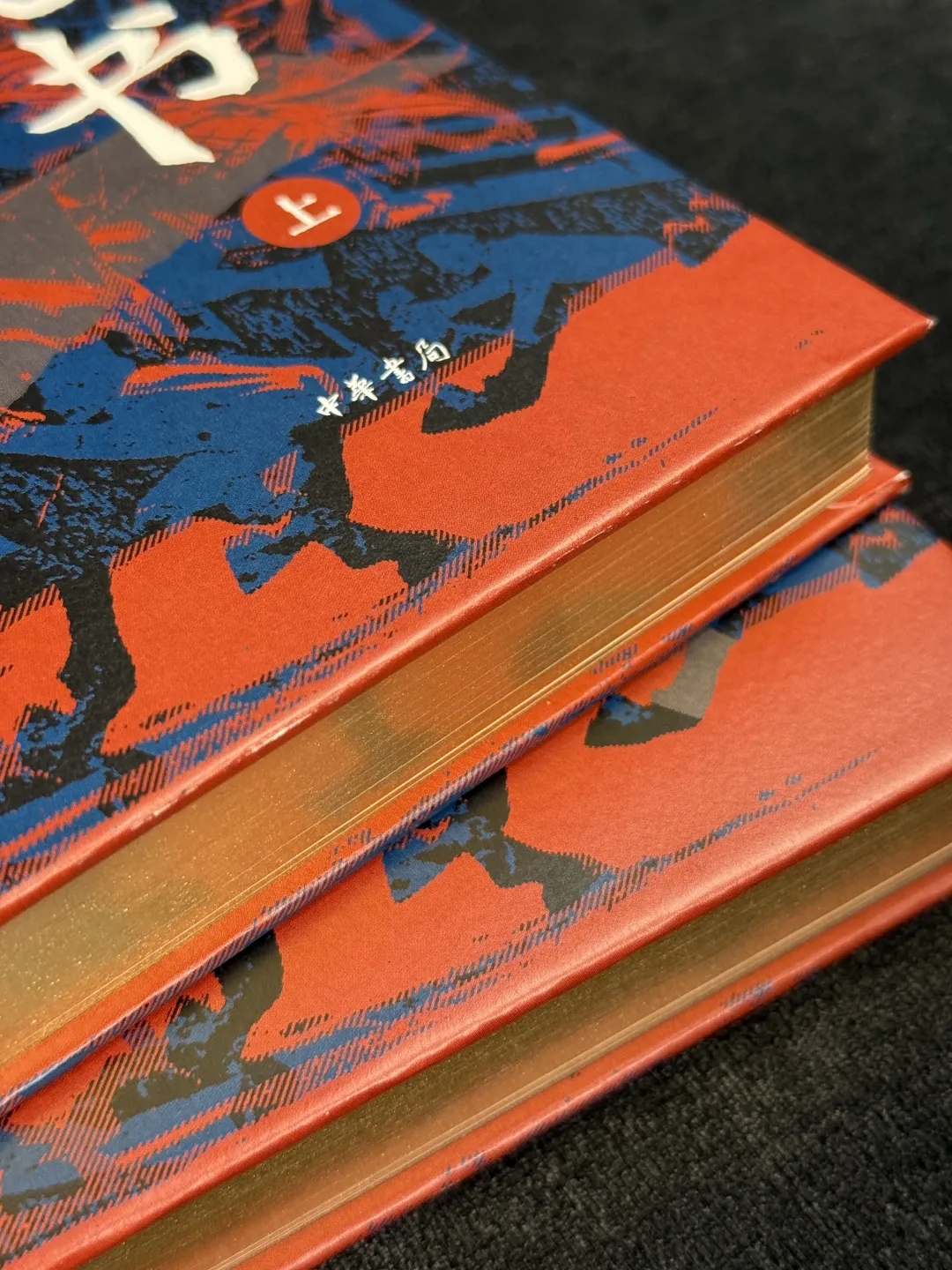

书的上下书口位置,采用了刷金工艺。使用金色,是因为在传统五行当中,金,拥有坚硬刚强的特性,在古代是制作兵器的重要材料;金和激烈的、具有攻击性的“杀伐”联系在一起,主刀兵之事,也就和这部军事著作的气质相吻合。

书的封面,展现古代行军布阵的威严场面。红蓝双色,与现代军演的红蓝阵营呼应。上册装饰大字为“止”,下册为“戈”,合为“止戈”。

“止戈为武”,出自《左传·宣公十二年》。晋楚战争中,楚国获胜,楚大夫潘党建议楚庄王收集晋人尸体以建造京观(积尸成观,封土其上)。楚庄王马上驳斥了这一想法,提出“止戈为武”的观念——从文字结构看,“止”和“戈”,组合而成为“武”字。动用武力,目的是要禁止暴力、消弭战争、保有强大、巩固功业、安定人民、和谐民众、丰厚财物,这就是所谓“武有七德”,换言之,炫耀战功、恐吓对手,算不得武,用武力平息干戈,以力量换来和平,这才是真正的“武”。

“止戈为武”,由是成为古代特别重要的军事基本价值观:一是能战方能和,没有力量支撑的和平,软弱无力,不得长久;二是不能为了打仗而打仗,而要以和平为终极目的。

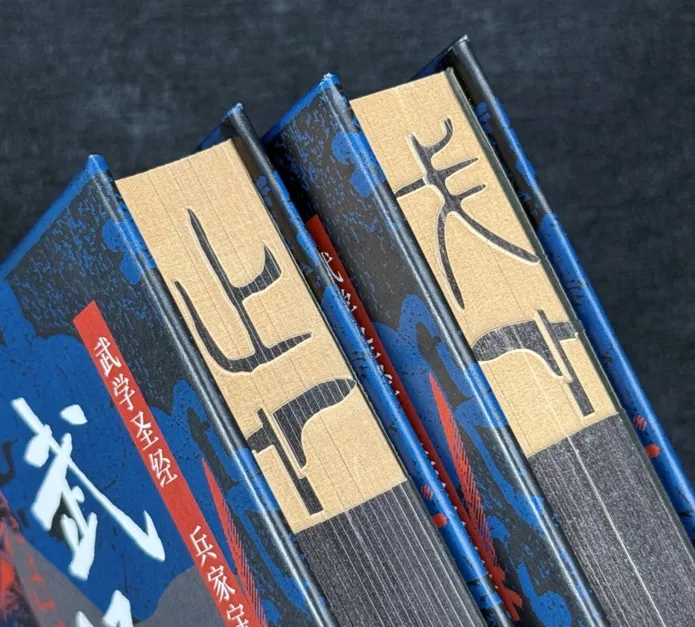

这个理念,同样呈现于侧面书口:整体刷黑,在两册上端的位置,以篆书雕刻“止戈”二字,下有戈头相对。

战争会带来黑暗与阴霾,而从漆黑底色中,凌驾武器之上,升起的“止戈”二字,寓意着不同国界、不同时期的人们,对于和平的永恒向往。

从工艺上看,“止”和“戈”,是在侧面书口预刷黑色的基础上,用激光对准文字和图案的相应位置,用“做减法”的方式,一行一行雕刻出来;呈现的效果,类似于篆刻中的“阳刻”。

为了让它更显立体,我们让“激光刻刀”多雕了一遍,用手轻轻触摸,您能感受到火与纸交锋后,留下的烧灼痕迹。

市面上,雕口的书不多,在中华书局,我们率先采用了这一工艺。

这次,我们会随书附赠一套书签,一共七枚,对应《武经七书》的七部兵书。

每部书里抽出一句名言,印在书签之上,正面是名言,反面是出处。

书签外观,采用“虎符”形制,每一枚都不一样,设计灵感全部源自文物,暑期若有空,您去各地博物馆看看,会看到形态各异、似曾相识的虎符。

虎符是中国古代的一种军事信物。因古人崇拜老虎,而将其做成伏虎形状,分左右两半,朝廷与统帅各持一半。调兵时,朝廷派使者拿着虎符去军队里传达命令,两半合一通过验证,才能调动军队。著名的“信陵君窃符救赵”故事,虎符就是关键元素。

这套虎符书签,会连同藏书票一起,放入一个精致的信封,随书一起发出。

藏书票右上角,带有唯一收藏编号。画面上,王阳明御风而行,在哲学智慧与军事思维之间从容遨游。经过他点评加持的《武经七书》,相信能带给您耳目一新的体验。

想了解更多,欢迎长按二维码进入中华书局1912直播间,我们会逐一为您展示,《武经七书》内容之震撼、点评之精湛、工艺之精彩。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073