中华文化教师素养读本

-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

漫谈南宋杭州的市民文化

市民文化,其精神风貌、文化结构和各种表现形态莫不围绕着市民这一消费主体。市民文化是随着商业的繁盛和市民阶层的扩大而兴起的。在中国文化史上,南宋杭州的市民文化是颇具特色的。

杭州,向有“东南第一州”的美誉,南渡后改称临安府,因系行都,又称行在所,遂一跃而成为全国政治、经济、文化的中心。北宋柳永《望海潮》词中说杭州“参差十万人家”,但至北宋末年杭州户数已达20万。靖康之难后,大批北方流民、士大夫南迁寓居杭州,人口陡增,据李心传《建炎以来系年要录》记载,到绍兴二十六年(1156),外来居民已超过土著。到咸淳年间(1265—1274),杭州户数近40万,人口超过124万,其中城区及近郊人口即达43万余人,占全府人口的三分之一,可谓户口浩繁,人烟稠密。除常住人口外,尚有大量流动人口居于杭州,其间不少是往来商旅。

而人口繁庶正是商业发展的前提条件。南渡流入杭州的人员中有着为数众多的店铺主和各种手工作匠、摊贩,以来自于汴京者为最多,他们大多在杭州恢复营业。著名的如鱼羹宋五嫂,她是东京汴梁人,南迁后居杭州苏堤,以卖鱼羹为业,曾为宋高宗制羹,由此得名。此外如羊肉李七八、奶房王家、血肚羹宋小巴、杂菜羹李婆婆、南瓦子张家团子等,都是迁自汴京。

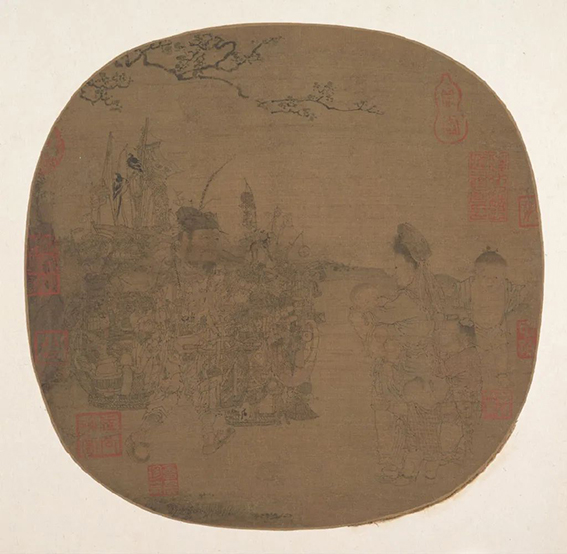

汴京城中的饭馆,《清明上河图》局部

当时杭州居民中从事工商业的市民约占城区居民的三分之一,成为人口结构中的重要成分,由此而造成“客贩往来,旁午于道,曾无虚日”(吴自牧《梦粱录》)的局面。另外,杭州作为政治中心,聚集了约占城区人口四分之一的各级官吏,这也是一个巨大的消费群体。这些都极大地推动了杭州都市商业经济的繁荣。

南宋政府还采取各种措施以宽省都城的民力。自高宗以来,便多次减免杭州上交的田税及贡物,遇节庆大礼或雨雪旱灾,往往给赐钱米以补贴市民,“恩赏则有黄榜钱,雪降则有雪寒钱,久雨久晴,则又有赈恤钱米”(周密《武林旧事》)。

此外杭城的社会公益事业也很发达,“病者则有施药局;童幼不能自育者,则有慈幼局;贫而无依者,则有养济院;死而无殓者,则有漏泽园”(同上书)。这都使杭人的生活水准普遍高于外地各州,生活富裕,消费必然也大为增加,随之而促进了商业的发展。同时,政府对待商业也采取鼓励提倡的态度,经常由朝廷降旨捐免杭州的商税,以后更渐成惯例,每五月一次,由朝廷拨款填补州府税收中的这个缺口。

《都城风物》(全四册)

商业的极度繁荣造就了市民独特的生活方式,并使此生活方式逐渐扩散到社会各阶层,即使是朝廷官员,在私居生活中,与普通市民亦无甚大异。当时杭人的生活可说是一种围绕商业活动的享乐消费型的生活方式,这反映在饮食、游赏、娱乐等生活的各个方面。而文化就存在于生活方式之中,生活方式决定了文化的特性,因此南宋杭州的市民文化即是一种以享乐消费为特色的文化形态。同时,它也并不是一个孤立的文化现象,它上承北宋汴京的都市文化,并一直延续元明清三代而不绝,始终处于不断发展之中。美国人类学家拉尔夫·林顿在《人格的文化背景》一书中指出一个文化至少包括物质、动态、心理三个文化层面,对南宋杭州的市民文化也可由此三个层面来加以观照。

所谓物质文化,即指一文化内物质产品的生产、流通与消费状况。南宋杭州商业的发达使产品市场也十分发达,为适应市民的消费需求,市场的专业分工也更趋细密,“大抵杭州是行都之处,万物所聚,诸行百市,自和宁门杈子外,至观桥下,无一家不买卖者,行分最多”(《梦粱录》卷十三)。当时市场或称行,或称市、团、作,从熟食小点到穿着衣物或家内杂物用具,都有专门制作销售的市场,每种市场皆有数十甚至上百家店铺。耐得翁《都城纪胜》也说杭州有414行,可见当时百市之繁盛。工商行业分工极细,是当时杭州工商业发展的重要特色。

如此细密的分工为市民的生活带来极大的便利,而且这些店铺不仅白天营业,晚间亦开夜市,清晨亦开早市,无论晴雨霜雪,“杭城大街,买卖昼夜不绝,夜交三、四鼓,游人始归,五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣”(《梦粱录》)。南宋杭州的都市经济已大大超过了北宋的汴京。当时的杭州,纯粹是一买方市场,物价不高,供给不乏,生活消费中的各个方面均可通过商业活动来加以满足,这正是商业文明发达的标志之一,也是当时市民文化物质上的基础。

而当时的生活消费更具有一种精巧细致、繁复热闹的特色,这也是市民文化的主导精神在物质层面上的体现。以食品为例,当时即有市食、果子、菜蔬、粥、羹、图片鲊、凉水、糕、蒸作从食9类上千种食谱,其名称之精巧复杂,使千年之后的今人尚能感受到其时市民生活的优裕富足。又如元宵花灯,有无骨灯、琉璃灯、魫灯、珠子灯、羊皮灯、罗帛灯等各种名目,更有鳌山灯海,凡数千百种,极其新巧动人,怪怪奇奇,无所不有。当时的这些手工艺品、装饰用品甚至观赏用的花木等,莫不具有这种精雕细作、穷极繁丽的特点。

南宋李嵩《货郎图》(局部)

物质文化的发达与动态文化的兴盛是密切相关、互为因果的。所谓动态文化,即指一文化内人们的外在行为状况,这往往是一个文化主导特色的集中体现,因而在文化的三个层面中最具代表性。南宋杭州市民文化内,这种外显行为的最富特色的内容反映在游赏、歌舞和杂耍等活动中。“西湖天下景,朝昏晴雨,四序总宜,杭人亦无时而不游”(《武林旧事》卷三)。杭州风景秀丽,游览佳处甚多,当时仅南山路自丰乐楼南,至暗门、钱湖门外,入赤山烟霞石屋止,著名的风景点即有169处。这使得南宋杭人,上至皇帝,下至平民,一年之中,每逢元正、立春、元宵观灯、探春赏花、清明祭扫、浴佛节、端午、六月六日避暑之游、七月七日乞巧、中秋赏月、观潮、重九、冬至、岁除,无不倾城出游,万人空巷,都民士女,罗绮如云,无夕不然,以此为常。这种游赏活动又极大地刺激了消费,当时西湖即有“销金锅儿”之称。

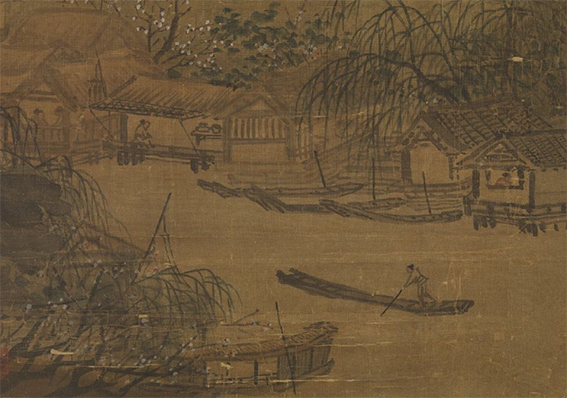

南宋夏圭《西湖柳艇图》(局部)

而游赏与乐舞、杂耍又是紧密相联的,市民游赏的重要内容之一即是欣赏乐舞杂剧、观看杂耍百戏等娱乐活动。据《武林旧事》记载,南宋杭州在乾道、淳熙年间的教坊乐部有专业伎艺人员469人,有姓名可考的民间各种著名的艺人计529人,在当时这个数字是非常庞大的。

这些娱乐活动的重要场所便是瓦舍勾栏、歌馆茶坊。南宋时杭州的瓦舍,城内城外不下23处,远比北宋汴京为多,如清泠桥西熙春楼下的南瓦子、市南坊北三元楼前的中瓦子、北瓦、钱塘门瓦、艮山门瓦、北郭瓦等。瓦舍内尚有很多个演出用的场子,称勾栏,少则一、二个,多则十余个,如北瓦内勾栏13座最盛,勾栏内有各流名角出演,昼夜不闲。而歌馆茶坊大多为歌妓待客之处。当时歌妓分官妓、营妓、家妓、私妓若干种,这些妓女便是音乐歌舞的主要表演者与传播者。南宋杭州瓦舍演出的歌舞十分丰富多彩,有舞旋、舞蕃乐、花鼓、舞剑、舞砍刀、舞判、舞蛮牌、扑旗子等等。除在瓦舍表演者外,民间还有着庞大的业余舞蹈队伍,以歌舞与伎艺同演。若遇节庆之日,其风更盛,大的舞队往往“连豆十余里,锦绣填委,箫鼓振作,耳目不暇给”(《武林旧事》)。这是大型表演,此外小型演唱尤多,如唱赚、小唱、嘌唱赚色、鼓板、弹唱因缘、唱京词、诸宫调、唱耍令、唱拨不断等。

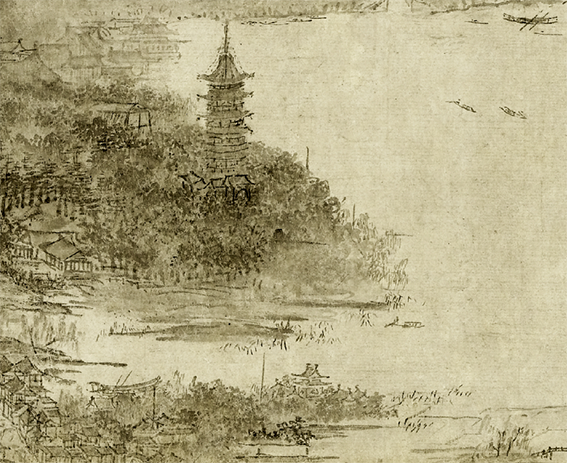

南宋李嵩《西湖图》(局部)

而杂剧是当时极为重要的市民文化娱乐活动。杂剧在北宋尚未兴盛,至南宋时却发展为教坊散乐13部中最突出的正色,并有戏班称“安康班”,民间亦有坐唱班。杂剧的剧目,《武林旧事》载有官本杂剧多至280本,民间流传的应更多,但大都湮没无闻了。民间任意编唱的,叫乔杂剧。杂剧大致有铁马金戈、古史异闻、胭粉灵怪和佳话传奇四类题材,其曲调主要以唐宋大曲、普通词调和南方民间曲调为基础。这280本杂剧中,大多为南宋时所作。南宋杂剧发展已趋精细,仅角色即分为末泥、引戏、副净、次净、副末、装孤、鲍老、姐、酸、木大、卜儿、学老、邦老、都子、小徕、小靓等16种,尚有舞旋、歌板、参军等色部,所用乐器亦极繁复,有杖鼓、拍板、大鼓、筚篥、萧、笛、琵琶、筝、笙、方响、罄、铙等十数种之多。

杂耍百戏同样也是一种典型的市民娱乐方式,当时称诸色伎艺,前述唱赚等也包括在内,此外尚有书会、演史(均为说评书一类)、说经(说佛经故事)、小说、影戏(皮影戏)、杂剧、杂扮、说浑话(说滑稽笑话如相声类)、商谜、覆射(均指猜谜语一类)、学乡谈(学说方言)、神鬼(扮鬼神故事?)、踢弄、傀儡(木偶戏)、顶橦踏索(杂技)、角觝、乔相扑(均为相扑摔跤一类)、使棒(武术)、打硬(硬气功?)、举重、打弹(弹弓)、蹴毬(踢球)、射弩儿(射箭)、吟叫(口技)、沙书(扶乩)、教走兽、教飞禽虫蚁(驯兽、驯鸟、昆虫)、放风筝、烟火(放焰火)、捕蛇等等,单从这些名目中即可领略到当时市民娱乐生活的丰富多采。

北宋苏汉臣《杂技戏孩图》

物质文化与动态文化都是文化的外显形式,在其背后便是深层的心理文化,它指的是一文化内所共享的知识、态度和价值,它实际上也就存在于物质文化与动态文化之中。南宋杭州的市民文化从总体上来说是一种民间俗文化,上述精巧细致、繁富热闹、追求尽兴发露的特点在本质上都是享乐消费型的民间俗文化的特色,这和市民的生活态度、生活方式是密切关联的,市民的知识水准决定了他们的价值取向,也决定了他们的生活态度、方式。作为市民,他们不能也不必要去追求仿效正统的士大夫生活,他们就生活在俗世中,他们的精神状态、心理特质都是一种现世的、世俗的心态。

但文化作为人类创造性的体现,就其自身特性而言,就不是封闭保守的,而是开放进化的,它要求传播,要求吸收别种文化以丰富发展自己,包括历史性的流传与横向的交流。南宋的市民文化也一样,它总是处于不断与上层正统文化的融合与交互影响之中。南宋皇宫中的宴会庆典上,表演者们往往便是街坊清乐或市井舞队,各种杂耍百戏也同样为达官贵人们所喜爱,因此市民文化也就绝不只是属于市民,而是扩大到了整个社会,这是文化史上非常有意义的现象。如宋代的词作为音乐的歌辞,大量产生于歌宴舞席之间,是市民文化的典型形式,但由于其传播性,词同样为士大夫所喜爱,并乐于作词,这便使词成为介于上层雅文化与市民俗文化之间的一种艺术形式,从而具有了更广泛的接受性,文化之间的交融往往类此。

(本文原载《文史知识》1996年第10期)

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073