-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

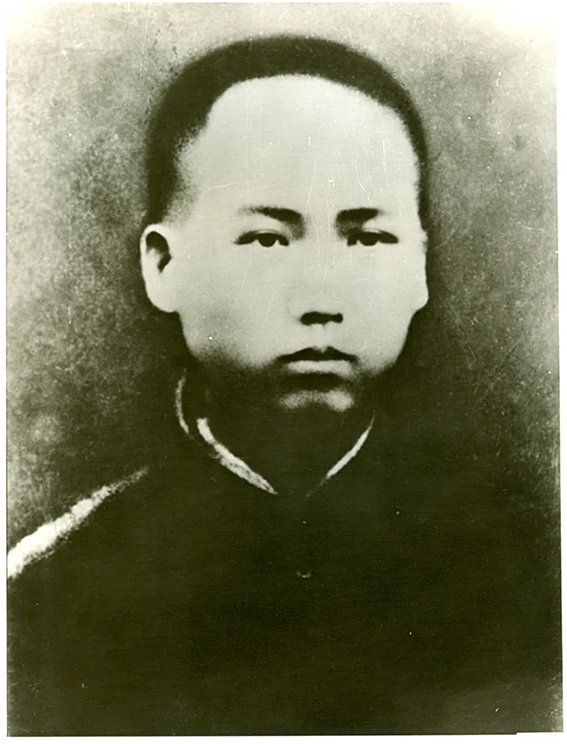

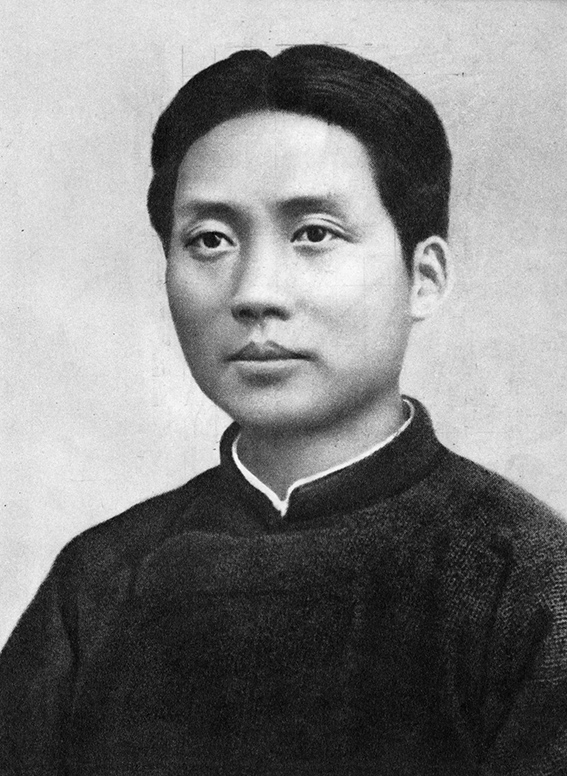

据目前的材料显示,中共一大召开之时,全国各地的党员有58人。这58人的出身、学历、成分和职业是十分值得注意的:留日的有18人,北大毕业生有17人,其他大学的有8人,中师、中学毕业的有13人,只有2人文化程度不高。从职业来看,担任教师包括教授的17人,在校学生24人,报业人员、律师、职员等包括弃官不做的自由职业者有13人,党务和工会工作者2人,典型意义上的工人仅2人。这些人大都出身于富有和殷实之家,在“经济”上并不困难,有的还很不一般,比如,一大会址,现在看起来也是一幢豪宅,在当时则是上海代表李汉俊和他的胞兄的寓所。这样一批人是生活上比较优裕的少数人,但是他们的成长被社会中“大多数穷苦人民”包围着,在读书的过程中,“为生民立命”的传统伦理,“人生而平等”的外来观念,不断地激发着他们思考和关心周围“大多数穷苦人民”生活的责任感与使命感。毛泽东的“初心”的形成是其中比较典型的一个。

毛泽东十四五岁时,一边务农,一边自己读书。当然,读的大都是有趣的小说之类的书,就像今天中学生读课外书一样。与众不同的是,他有一天忽然意识到,书里的主要人物都是什么文官、武将和书生等,没有一个是以种地的农民做主人公的。显然,少年毛泽东在帮父亲种地的过程中,对周围的农民有了较多的感知,特别是发现一些整日劳作的人反而生活艰难,从而引发了这种思考。对此,他感到困惑不解,纳闷了两年,后来才逐渐认识到小说中的主人公是不必种田的,他们都是人民的统治者。

十七岁时,他从“许多豆商”那里听到的一件事情更是影响了他的一生。那年湖南发生了严重的饥荒,在长沙有成千上万的人没有吃的。饥民派了一个代表团到抚台衙门请求救济。抚台傲慢地回答他们说:“为什么你们没有吃的?城里有的是。我就从来没饿过。”这真是像历史上“晋惠帝之问”一样,得知许多百姓没有粮食吃,被活活饿死,大为不解地问:“百姓无粟米充饥,何不食肉糜?”但是,经过戊戌变法风气已开的湖南农民,已不再像古代的饥民那样温顺。当抚台回答的话传到人们耳朵里,他们怒气冲天,立即举行游行示威,并攻打巡抚衙门,砍断了官府门前的旗杆,赶走了抚台。这以后,省府衙门一个姓庄的特派大员骑着马出来,告诉人们说官厅将采取措施帮助他们。姓庄的这个做法显然是一种善举,可是皇帝不喜欢他,谴责他同“暴民”勾结,结果他很快被革职。不久,来了一个新抚台,立即下令逮捕暴动的领袖,其中许多人被杀头,挂在旗杆上示众。这件事对毛泽东的震动很大,他觉得所谓的“暴民”就像自己家里那些做工的人一样的,对于他们所受的冤屈深感不平,并一直记在心上。显然,此时的毛泽东已经有了朴素的仗义济民的情怀。

这以后,当地发生的两件大事,更是让他真切地感受到了穷苦人所受的欺压和生活的不易。一件是韶山哥老会会员们的遭遇。他们同本地的一个地主发生了冲突,到法院去打官司。由于地主的势力很大,加上对官府里的人进行了贿赂,结果哥老会的会员们败诉了。但是,他们并没有屈服,而是撤到本地一个山里,建立起堡寨,不断地去打击地主和官府。官府派军队攻打他们,最后被镇压下去了。一个叫彭铁匠的起义领袖,逃亡过程中被抓住杀了头。毛泽东和同学们都觉得他是一个英雄,同情这次起义。这种同情并不是凭空产生的,应该与他们读的历史上反映绿林好汉和侠义之士的书是分不开的。另一件大事是他直接感受到的“粮荒”。穷人没有饭吃,自然要求富裕的人接济,甚至发生了“吃大户”的运动。他们家的粮食,因父亲处理不当,也被没收了!这样一些穷苦人的遭遇、饥饿和反抗显然激发了他的思考:为什么会出现这样的情况?尽管当时他还不明白,但无疑影响了他以后的社会关怀、思想转化和人生道路的选择。

或许正因为早年对穷苦人生活的这种感知,在他初步有了改造社会的思想的时候,才会发出这样的呼声:“我们关在洞庭湖大门里的青年,实在是饿极了!我们的肚了〔子〕固然是饿,我们的脑筋尤饿!替我们办理食物的厨师们,太没本钱。我们无法!我们惟有起而自办!这是我们饿极了的哀声!千万不要看错!”意思是如果社会不能解决我们的“饥饿”问题,只好自己起来解决。他还进一步设问,并回答:“世界什么问题最大?吃饭问题最大。”显然,如何解决吃饭问题成为毛泽东有了社会责任以后所关注的第一位的问题,并成为他参加革命的动力,以及革命的主要目标之一,甚至成了国家领导人以后所考虑的治国理政的头等大事。直到1959年,他在党内通讯中都还写道:“须知我国是一个有六亿五千万人口的大国,吃饭是第一件大事。”让所有的中国人都吃上饭、吃好饭,应该是毛泽东自幼就产生的朴素愿望,同时又是他成年以后致力于社会改造过程中一直存在的理性追求。

由于毛泽东最初对穷苦人的了解主要来自所成长的湖南,因此他为人民生活的用力乃至奔走呼号也是从湖南着手的。当时,湖南在军阀统治之下,“叠受兵凶,连亘数年,疮痍满目”。张敬尧入湘以后,更是“加米捐,加盐税,加纸捐,加田税,人民之膏脂全干。洎乎今日,富者贫,贫者死,困苦流离之况,令人不忍卒闻”。面对湖南人民所受的这种痛苦,毛泽东会同社会各界掀起了轰轰烈烈地“驱张运动”。为此,还上书中央政府,历数其罪状。此时毛泽东仍是试图用改良的方式来改变湖南人民的生活状况。

然而,在中央政府治下又能好多少呢?以首善之区的北京为例:“中流社会以下之人均不能不感其苦痛。……此犹就中等社会言之耳,苟能收入至百元以上当可维持其生活,若收入少于是数而人口多于前表所拟之人,则生活维持当然不易;至若下流劳动社会如车夫等则收入未必增多,而有吃无穿,两饥一饱,其苦更不堪言矣!唐人诗曰‘朱门酒肉臭,道傍多死人’,每诵斯言辄为流涕,呜呼!”由乡而国,是那个时代的先进人物产生国家观念的一种普遍路径。当意识到整个中国大多数人的生活都如此朝不保夕的时候,国家情怀和责任也就产生了。

早些时候,毛泽东在《商鞅徙木立信论》中曾提出,人民的幸福需要有良好的法令:“法令者,代谋幸福之具也。法令而善,其幸福吾民也必多。”所以,当他开始致力于“幸福吾民”的时候也试图从“法令”入手:“以后的政治法律,不装在穿长衣的先生们的脑子里,而装在工人们农人们的脑子里。他们对于政治,要怎么办就怎么办。他们对于法律,要怎么定就怎么定。议政法,办政法,要有职业的人才配议,才配办。无职业的人,对于政治法律,简直没有发言权。有职业的人,对于政治法律,又一定要去议要去办。你不去议政治法律,政治法律会天天来议你。你不去办政治法律,政治法律会天天来办你。”有人民的政治法律,才会有人民想要的生活,虽然此时的毛泽东仍然探索着改良的道路,但是他的思想中已明显地融入了马克思主义的因素。1921年4月,他在长沙《大公报》连续撰文指出,省宪法草案的最大缺点,就是对人民的权利规定得不够。在他看来,需明确规定“人民有依其自由意志求得正当职业之权”。这样,人民才会有“生存权”。

中共一大之后,他在主持湘区工人运动的时候,更是以“劳工的生存权”相号召:做工的时候能生存,“一个人在‘老’‘少’两段不能做工的时候”也应该“有一种取得保存他生命的食物的权利”;“大家注意生存权,就请注意湖南现在有多少人要饿死”。能不能吃上饭,基本的生存保障,是毛泽东的一种天然的社会关怀。不过,这个时候他已经有明显的阶级意识了。1921年11月,他在《劳工周刊》撰文提出,劳动组合的目的,不仅在于团结劳动者以罢工的手段取得优益的工资和缩短工作时间,尤其在于养成阶级的自觉,以全阶级的团结,谋全阶级的根本利益。

工人运动遭遇失败以后,毛泽东真切地认识到中国仍然是“军阀的天下”,特别是认识到不仅湖南人民生活在“黑暗”之中,而且整个中国大多数人都在“封建的反动政治”之下:“人民百分之九十几未受教育;除开沿江沿海沿铁路稍有点可怜的工商业外,全部都属于农业经济生活;人民的组织,除开沿江沿海沿铁路应乎他们经济的情形有一点微弱的组织,像工商、教职员、学生等团体外,几乎全是家族的农村的手工业的自足组织;蒙古、新疆、青海、西藏、陕西、甘肃、四川、贵州、广西各地至今无一寸铁路;全国无一个有三十万确实党员的政党;全国无一家销到二三十万份的报纸;全国无一种销到两三万份的杂志;而中国全体有人口四万万。”这样一种全国的视野,对“百分之九十几”的人民生活状况的关怀,表明毛泽东的国家责任和谋幸福对象,日益明确。同时,这也在激发毛泽东思考为什么这多数人受极少数人“军阀”的压迫。军阀背后的支撑是什么呢?

经过在更大范围内和更高层面上参加革命活动,毛泽东逐渐认识到“极少数”背后还有一个“少数派”,那就是“乡村宗法封建阶级(地主阶级)”,“不动摇这个基础,便万万不能动摇这个基础的上层建筑物。中国的军阀只是这些乡村封建阶级的首领,说要打倒军阀而不要打倒乡村的封建阶级,岂非不知道轻重本末”?由封建阶级这个“少数”又带出来他更熟悉的农民阶级这个真正的“大多数”。为此,他在参加国民革命的过程中,就号召广大革命青年:“要立刻下了决心,向党里要到命令,跑到你那熟悉的或不熟悉的乡村中间去,夏天晒着酷热的太阳,冬天冒着严寒的风雪,搀着农民的手,问他们痛苦些什么,问他们要些什么。从他们的痛苦与需要中,引导他们组织起来,引导他们向土豪劣绅争斗,引导他们与城市的工人、学生、中小商人合作建立起联合战线。”

实际上他自己正是这样做的,尤其是在大革命失败以后,他深入农村,用了几年的功夫,彻底弄清了农村的阶级状况:地主人口不过百分之一,富农人口不过百分之五,而贫农、中农人口则占百分之八十。一方面以百分之六的人口占有土地百分之八十,另方面以百分之八十的人口则仅占有土地百分之二十。为这样“百分之八十”的人而奋斗,极大地增加了他对未来革命的信心。

他曾明确地说,革命就是要反抗“那封建宗法性一切反动势力根本源泉之地主阶级,使中国大多数穷苦人民得享有经济幸福”。在他看来,“几个人享福,千万人要哭”的社会是要不得的。可以说,“大多数穷苦人民”是否“幸福”,一直是他念兹在兹的。青少年时期对穷苦人的同情、感知、思考与成年以后对社会的观察、接受的思想学说,最后有机地结合在一起,凝聚成一种矢志不移的志向,化作一种无比神圣的使命,那就是为“大多数穷苦人民”谋“幸福”。当然,那时毛泽东所理解、追求和向往的“幸福”,首先是要吃饱饭,而这一点对“四万万”人民来说也是不容易的。联想到改革开放以后中国人温饱问题的彻底解决,以及现在中国共产党所致力的精准扶贫、全面建成小康社会,特别是强调小康路上一个不能掉队,一个不能拉下,与当年毛泽东参加革命的“初心”是何等一致!又是怎样地“一脉相承”!当然,在毛泽东“初心”的基础上又“继续前进”了。

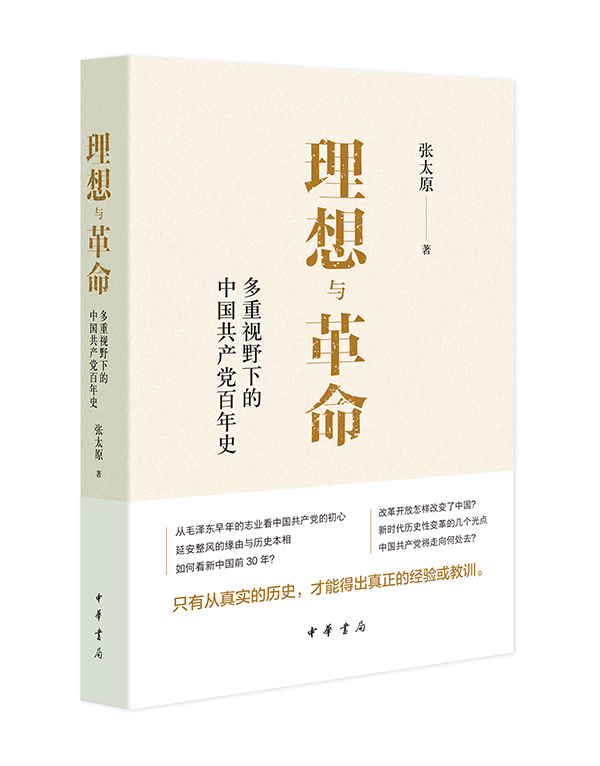

(摘自张太原《理想与革命:多重视野下的中国共产党百年史》第一章《从毛泽东早年的志业看中国共产党的初心》,中华书局2024年4月版。为方便阅读,略去注释,标题为编者所拟)

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073