中华文化教师素养读本

-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

高晞谈全球史视野下的“何鲁之死”

高晞(章静绘)

“何鲁”由英文记载中的“Hoo Loo”推导而来,是一个生活在十九世纪初中国南方的小人物。1831年4月9日,伦敦盖伊医院三位著名的外科医生为中国病人何鲁切除一个重达五十六磅的巨瘤。在长达一小时四十四分钟无麻醉的手术过程中,何鲁多次昏厥,最终死在手术台上,时年三十二岁。因这一悲剧性的医疗事件,“Hoo Loo”名留史籍,在西方医学界、舆论界引发了一场大讨论。复旦大学历史系高晞教授在医学史领域深耕三十余年,在长期的思考下,她利用海内外诸多一手资料,重新梳理这一跨国医疗事件,推出新著《何鲁之死——1831年震撼全球的医疗事件》。近期,《上海书评》专访高晞教授,请她谈谈全球史视野下“何鲁之死”背后的多重历史图景。

采访︱于淑娟

您在后记中提到1805年美国东印度公司船医为中国人接种牛痘是近代中国医学的开端。请问,这是医疗史学界的公论吗?如何理解“近代医学”?

高晞:1805年5月27日,英国东印度公司船医皮尔逊(A. Pearson)在澳门给华人接种牛痘,这次成功是极偶然的,之前英国东印度公司曾做过多次尝试,都因为疫苗的存活力不够而失败。这次采用的葡萄牙商船“希望号”上已接种过牛痘的船员身上的疫苗,使接种获得成功。接种当天,东印度公司大班盼师指示,公司译员斯当东(George Staunton)和皮尔逊合作著写了一部介绍牛痘接种指南小册子——《英吉利国新出种痘奇书》,该书介绍了天花由东向西的传播史,天花对人类的危害,英国医生詹纳发明的牛痘接种术,以及牛痘接种的具体方法。之后一段时间里,因为疫苗断供或是质量不佳,接种还是屡屡失败。但是华人对牛痘接种的接受度相当高,第一年被接种的华人就达数千人,十三洋行的行商出资在十三洋行的大楼里设种痘局。此外,华人邱熺还追随皮尔逊学习种痘法,成为中国第一代牛痘师,邱熺发明出一种中西结合的方法,同时出版《引痘略》,指导华人种痘师施种,不到二十年,邱熺创建了自己的种痘模式包括疫苗保存和运输的方式,并形成以师带徒的家族企业,将种痘事业传播各地,十九世纪牛痘接种在中国普及率并不低。

事实上,始作俑者东印度公司对此并没有引起足够的重视,也没有认为这是一件了不起的事。差不多三十年后,在中英关系逐渐趋于紧张的鸦片战争前夕,在华商人、传教士和医生在思考如何打开中国大门的各种路径时,注意到“医疗慈善”可以是一个极为有效的手段,从而想起了1805年的种痘事件,便将此事视作是西方医学知识在华传播和慈善事业的开端,1834年《中国丛报》刊发了1806年皮尔逊提交英国皇家学会的种痘报告,追忆这段历史,而此时皮尔逊正在回国船上。这一说法为广州钦差大臣林则徐所接受,认为“惟种痘一法,系由西洋传至粤”。

尽管此事非传教士医生所为,最早也并非在教会医院开始施行,然而,自十九世纪七十年代始,传教士在书写在华医学传教史时,为体现西方科学知识和医疗慈善概念,1805年的种痘事件就自然而然地成为西方医学传入中国的开始,1887年出版的医学传教士会刊《博医会报》,第一期就刊登了皮尔逊的介绍。1932年,华人医学史家王吉民和伍连德共著的《中国医史》(History of Chinese Medicine)采纳了此一叙事模式,自此,1805年成为西方医学传入中国的开始,为中国史学界如基督教在华史、医学史界所接受。

如何理解“近代医学(Modern Medicine)”。“近代医学”是一个西方概念,它是无法从时间上界定的。首先,西方国家进入“近代医学”的时间段各不相同,英国、法国、德国和美国的医学近代化历程并不相同,至少在十九世纪,欧洲国家认为美国医学还无法在世界医学领域占据重要地位。其次,若以科学特征定义“近代医学”,通常以人体解剖和实验生理学的出现为标志,诞生于十六至十七世纪。西方医学的科学化进程是一个漫长过程,直到十九世纪,医院世俗化、医生职业化、公共卫生概念普及、现代医学教育模式形成以及实验生物医学理论主宰医学研究等诸要素,才奠定了近代医学,即科学或生物医学。若以这些元素来衡量中国近代医学的话,那么,就需要考察这些近代医学知识和科学思想是何时进入中国,以此为分界线,1805年不只是一桩小小的种痘事件,同时还有一部《英吉利国新出种痘奇书》,这是第一部以中文书写的西方医学知识,它介绍了西方最新的医学成果,从技术上改变了人们处理传染病的传统模式,况且这本小册子以及邱熺的《引痘略》在半个世纪内反复翻印,在全国广泛流传,使此次牛痘接种的活动成为无法忽视的重要历史事件。

谈到中国近代医学,教会/传教士无疑是其中大书特书的篇章,“慈善医疗”大概也是这一叙事中的主线。这一历史叙事是如何形成的?

高晞:“慈善医疗”原本是一个传统概念,古今中外,东西方国家都有类似理念或活动,《圣经》中有耶稣治病救助病人的传说,中国唐代有佛教徒设立的悲田养病坊,近代中国,尤其是大城市中也有从事“慈善医疗”的善会善堂。现代意义上的医院兴起于修道院,早期的医院大都是从事慈善医疗的教会医院,从本质而言,医院就是“慈善医疗”的产物,而且直至十九世纪初期,“慈善医疗”依然是欧洲医院的一个组成部分,比如何鲁就医的伦敦盖伊医院就是一所慈善医院。

但在十九世纪的中国“慈善医疗”又显现出其独特性,“慈善医疗”似乎成为教会医院和医学知识传播的专用名词。首先,因近代医学的科学特征,在华从事“慈善医疗”的医生或传教士医生就成为先进文明的代表,在鸦片战争前,“慈善医疗”成为改变西方商人、军队和外交官野蛮形象的首选工具。其次,“慈善医疗”的基础是捐赠,以“慈善医疗”为名的教会医院,虽以免费医疗吸引中国病人,但同时也成功地赢得中国商人的支持与资助,成为改善中外贸易的润滑剂,推进了中国商人的慈善医疗理念。十九世纪末二十世纪初,沿海城市的佛教居士和大商人都有从事慈善医疗的举措,他们创办的医学事业多以西医为主。第三,“慈善医疗”的外延在中国被无限放大,早期中国的西式医院绝大多数都是教会医院,免费医疗,送药下乡,抗震救灾,开展教育、翻译出版和传播医学知识,输送留学生出国学医,从而构成近代中国科学知识传播和知识生产的完整链条。而在“慈善医疗”观念深入人心的同时,传教士开始无视中国既有的“慈善医疗”传统,无情地批评中国社会缺乏“慈善医疗”事业和理念。

“慈善医疗”之所以能成为中国近代医学史叙事的主线,主要原因在于,教会医院与医学传教士是近代西医在华传入的中坚力量,在整个十九世纪,这一团体通过在媒体上发表的医院报告、海关医报,以及自办媒体掌控书写西医传入的话语权,而这些文献又成为当代学者研究这段历史的重要史料,后来者无疑会受到史料的束缚和传教医学叙事的影响。除了既存史实,更为重要的是,这一叙事建构并非由传教医学团体的单独力量所能完成的,作为缓解中外政治、经济与外交的工具,“慈善医疗”在中国的运行,从一开始就不是一个独立医疗事件,它们也不仅仅是教会医院和医生的任务,参与者和关注者涉及所有在华的西人——外交官、政客、商人等等。1877年第一届在华基督教全国大会在上海举行,医学传教和“慈善医疗”就是大会的重要议题之一。无法忽视的是,1949年,当所有宗教团体和机构都退出中国后,教会医院和由“慈善医疗”培养出来的现代医生一直在为中国人的健康服务,这使得“慈善医疗”必定会成为近代医学史和基督史上的一个宏大叙事。

在何鲁之死的案例中,送他去英国求诊的郭雷枢及英国的医疗团队,其慈善心显然是在医学研究的热情之下的。如何理解和评价这一历史情形?

高晞:何鲁的欧洲“外科之旅”,肯定是东印度公司的慈善行为。三十年前我第一次接触这段历史时,就是依照医学传教早期的叙事,仅从“慈善医疗”的角度理解何鲁事件,现在看来这未免就显得太单纯了。此事件发生在鸦片战争前夕,确切地说,发生在在华西人设计的“慈善医疗”方案之前,因而,这一事件需要两方面去考察,一方面是作为资助方的东印度公司,我们如何去理解它所扮演的角色?郭雷枢是东印度公司的雇员,他既想通过慈善行为改善西方人在中国人心中的形象,又想借助西方医疗手段证明西医比中医高明,以此获得中国人的尊敬,改变他们认为洋人是蛮夷的偏见,益于东印度公司在华的商业发展。他说服东印度公司相信西医有可能成为改善中外关系的润滑剂,给东印度公司的商业贸易创造利润,何鲁担当了广州商人与清政府广州官员间的和平使者。另一方面,郭雷枢又是英国盖伊医院外科权威库珀医生的高足,他敏锐地察觉到了何鲁的疾病对提高其母国医学研究的价值、何鲁的肿瘤对于医院外科学发展的意义,因而,他积极推动何鲁之行,甚至在之前做了诸多准备工作,以利于他的导师可以提前掌握何鲁的病情。

作者手捧新书摄于盖伊医院前

就盖伊医院的医疗团队而言,何鲁的肿瘤无疑是一例难得且有价值的案例,何鲁所患的是阴囊象皮病。早在十八世纪末十九世纪,欧洲医生已经认识到阴囊象皮病是热带性的疾病,此类疾病很少在温带地区出现。1790年代,法国海军军医拉瑞(B. D. Jean Lrrey ,1766—1842)在埃及驻军期间遇到多例病人。来自殖民海外的军医报告,欧洲医学界认为阴囊象皮病在东印度、中国、锡兰、埃及和南美是常见病。这应该是库珀爵士和凯医生对何鲁感兴趣的真正原因,尽管他们在英国处理过大型肉瘤,但他们只有在远征军寄回的信件或撰写的论文与书中了解到东方病人的形态,何鲁的到来,可以让英国医生真正见识到热带性的疾病,并亲手触摸到东方人的病体。而中国人迷信、医术落后的观点,又通过媒体的大肆渲染输送至英国百姓心目中。1858年,《盖伊医院演讲录》之《阴茎和阴囊》一文中提到何鲁事件,认为 “这种肿瘤的发病率在本(英)国稍微高一些,但是你可以从我们的中国图片中看到,这些肿瘤在东方长得有多么大,部分原因在于肿瘤还处在很小状态下,没有外科技术来切除它们”。

何鲁之死引发的医学辩论,可否请您详细介绍一下各方观点,以及这场辩论背后的知识史/科学史背景。

高晞:当时手术失败后,医学辩论分为两个方面,一是是否要进行手术?二是死亡的原因。先谈第一个。手术结束第三天,伦敦就有一位医生致信《柳叶刀》,对此次手术提出质疑,认为主刀医生凯,他将自己外科医生的名声和公众所期待的成功的表演混合在一起了,认为此次手术缺乏理性的支持和经验的保障,他以“现代外科学就是一个吸人血的吸血鬼”为引文,指责此次手术的残酷性与医生的冷血残忍,他呼吁道:外科医生们在进行这种大胆而不寻常的手术之前,一般都先停一停。《柳叶刀》的编辑以“三个不明智”批评手术团队在操作过程中犯下了“非常严重的错误,一是时间不对,长时间旅行后何鲁的身体还未完全适应;二是手术场所不合适,人头拥挤,空气污浊;三是手术方案不准确,当何鲁在手术台上多次晕厥时,医生应该停止手术”。与之相反的是,虽然对手术的方案有异议,但大多数外科医生都赞同手术的行为,认为只有手术是最佳方案。如此说这方面的辩论,多少还涉及外科伦理学和医生的人性关怀;那么,第二个方面,就是纯技术性的。1831年前,欧洲有三位医师做过此类大型阴囊肿瘤的切除手术并获得成功,他们分别是爱丁堡的李斯顿(R. Liston, 1794—1847)、玛瑞卡波的威尔士(Dr. Willis,1799—1878)和法国蒙特利尔的德尔佩奇(J. M. Delpech, 1777—1832)。1830年9月11日,德尔佩奇给病人施行了类似的手术,手术吸引英国、美国和德国的医生前来参观,病人对手术很满意,术后十天恢复良好。李斯顿、德尔佩奇和库珀均为十九世纪二三十年代欧洲顶级外科医师,德尔佩奇被公认为操作阴囊肿瘤手术最杰出的医生。在何鲁手术前后,德尔佩奇的名字和上述成功案例反复被媒体和医生提及。1831年7月,德尔佩奇在《柳叶刀》上发表致库珀的公开信,他首先否认当时的一种说法,即认为何鲁是痛死在手术台上,德尔佩奇表示从来“没有疼痛致死的例子”,他的观点是何鲁死于失血过度。德尔佩奇承认自己深受何鲁手术失败事件的刺激,他对盖伊医院团队最后切除生殖器手术方案提出质疑,“功能健全的器官(生殖器)必须被牺牲吗?切除它会不会产生比缓慢解剖更大的危险?”

所有的争辩外科医生的态度反映了十九世纪初欧洲医学界真实的生态环境,那是一个外科学正在发生重大变革和外科医生即将登上医学历史舞台的重要时刻,与外科手术相关的一些关键性技术正处在发明进程中,比如输血、麻醉和消毒,随着手术技术的精进,外科医生的地位日益提高,凡是外科医生,没有人愿意错过如此绝好的实践机会。正如何鲁手术失败后,英国和法国的大多外科医生持有相同的观点,“每一位外科医生,当这样的肿瘤出现在他眼前时,都会竭力想着割除它”。他们认为哪怕技术不娴熟的外科医生,也不应该放弃切除这类肿瘤的计划。

何鲁之死引发的争议中,关于其遗体的处理尤其令我印象深刻。在中国传统文化的语境里谈遗体捐赠,可能在很长一段时间内都有争议,那么在西方的历史语境中是怎样的情形,可否请老师谈谈。

高晞:在那个时代,何鲁的遗体处理事件不属于捐赠。何鲁下葬后,医院与外科医生以及盗墓者展开了尸体争夺。英国外科医生抢劫何鲁尸体是有一定的学术背景。大约从十八世纪末开始,解剖学成为外科学教育的基础课程,但老师缺乏教学所需的人体标本,英国一度出现盗尸和尸体的黑市交易,其中最著名的“伯克和赫尔谋杀案”,1827年到1828年在爱丁堡发生十六起杀人案,他们两人将谋杀的尸体出售给解剖学家,库珀的导师亨特是最早开始收集并收藏人体和动物标本的解剖学家,据说亨特有些藏品和教学用的尸体就是由非法交易所得,在当时他被认为是一个有点疯狂的科学家。英国有一个反复翻拍的电影“刽子手杰克”,还有一个系列英剧《白教堂杀人案》都是讲此类故事的,伦敦的白教堂亦成为当地旅游景点,这都真实地反映了十九世纪二十至四十年代伦敦外科学发展时对社会所产生的影响。1799年,英国政府购买了亨特的收藏,并将其赠送给皇家学院,创建解剖学博物馆。亨特博物馆(Hunterian Museum)荟集了约翰·亨特收藏解剖学和病理学物品,数量和品种之多令人惊叹,其中有三千五百多件英国最古老的解剖、病理和动物学标本、化石、绘画和素描。1802年医学策展人托马斯·霍奇金(Thomas Hodgkin,1798—1866)将英国其他外科医生和解剖学家收集的人体和动物标本以及其他与医学有关的物品集中展示。1826年,盖伊医学院博物馆设立,1829年,博物馆收藏了大约三千件展品,此方法一举解决了医学教学教具匮乏的困境。

同时,以库珀为代表的英国解剖学家开始推动尸体解剖立法,以平息公众对尸体非法交易的反感情绪。1832年《解剖法》颁布,英格兰、威尔士和苏格兰地区依法分别设立解剖检查官员,《解剖法》允许医生、解剖教师和真正的医科学生免费解剖捐赠的尸体。1861年《伦敦医学杂志》报道盖伊医院博物馆:“博物馆规模之大,足以跻身于我国首批收藏之列。”何鲁的肿瘤最后收藏在盖伊医院的病理博物馆中。

您提到何鲁之死的辩论在外科学史上留下了沉重的一笔,医学史上类似如此的讨论,可否请您举一二例?

高晞:一例是近代历史上最著名的辩论是1543年比利时解剖学家维萨里出版的《人体之构造》,他采用人体解剖替代传统的动物解剖,并要求老师亲自在尸体前面示教,学生靠近尸体触摸身体的器官与肌理,这样的做法冲击了传统的解剖学教学模式、部分否定了自罗马时代延续下来的、统治西方和阿拉伯医学界一千余年的经典的身体知识体系。引发他的导师、欧洲著名解剖学家西尔维斯(Jacobus Sylvius,1478—1555),在巴黎医学界展开对他的批判,最终维萨里退出了医学院的教职。这场争论是双向的,一方面是维萨里对传统知识和教学模式的批判,另一方面是主流学界对维萨里的创新教学和科学发现的质疑与攻击。

另一例是麻醉术的发明。1847年,英国爱丁堡妇产科医生辛普森(James Young Simpson)将氯仿用于分娩的孕妇以减轻疼痛效果不错,但却遭到了教会的强烈反对,认为是亵渎了神灵,他们认为作为对夏娃过失的惩罚,女性注定应遭受分娩的痛苦。直至1853年另一位医生斯诺(John Snow)在维多利亚女王生育第八个孩子时,使用氯仿给她麻醉,缓解疼痛,帮助分娩——虽然女王如之前每次生育一般再次陷入产后忧郁,而且状况比以前都来得严重。对此,医学期刊《柳叶刀》发表了一篇批判文章,圣经学者更是怒不可遏,再次强调女性在生产时必须忍受痛苦。但女王麻醉的新闻震撼了整个欧洲。在法国,氯仿麻醉变得炙手可热,人们称这种方式为“女王的麻醉”。

何鲁死后,关于其形象的讨论涉及历史学的多重议题。在何鲁之死的案例,作为被西方“先进”的医疗/科学知识所碾压的一方,彼时的中国似乎对此毫不在意、无暇思考,成为沉默的一方(从相关史料上看主要还是基于西方文献),您在研究中如何思考二者的“互动”?

高晞:沉默的一方,这个问题极好。

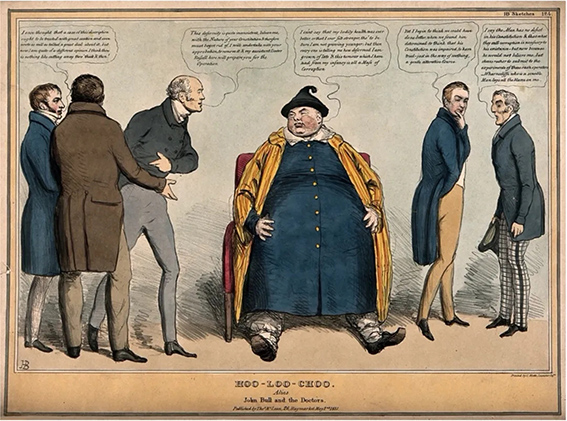

中国学界对何鲁事件保持沉默,完全是因为史料的匮乏,研究至今,我都不知道何鲁的真实姓名,目前这个名字是由英文“Hoo Loo”推导而来。但近二十年来,西方学界对何鲁的关注,涉及医学史、图像史和文化学研究等领域;近十年来多篇西文博士论文谈及这个话题,与目前医学史研究的殖民叙事和图像史学转向有密切关系,这些研究多多少少带有观点先行的倾向,将此事件放在帝国医学的框架下讨论,一个显著的例子是所有的研究均没有发现何鲁作为英帝国“毒瘤”的第二幅漫画像。我想,略微花一些功夫,就可以很容易找到这幅画。显然,西文的研究关注点在何鲁是一个患有巨型肿瘤的中国人,他成为十九世纪英国人观赏奇闻异趣的对象,又是西医碾压中国医学的典型案例,除此之外,他们并不想作进一步的深入探讨,其实,1830年代的所有西文史料揭示一个基本史实是,西方医学并没有碾压中国医学的优势。

“何鲁三像”中的第二幅

相比之下,我的研究只是比他们略微多花了一些功夫去查看更细节的史料。整整两个夏季,我一直让自己处在1830年代伦敦的空气中,捕捉所有相关的信息,从中搜索1830年代的所有媒体报道和盖伊医院相关档案。我以英国的医学报告、媒体报道、政治漫画和博物馆展览为基本史料,将何鲁置于十九世纪欧洲外科学生态环境考察东西方医学的真实差异。我一直警示自己必须与史料保持一定距离,冷静地阅读分析,从各种相左的叙述中梳理一个清晰脉络。最后确定选择三幅留存在西方世界的何鲁画像切入,还原当时社会舆论,并努力摒弃所有的概念式思考,希冀能从矛盾的陈述中梳理何鲁事件的前因后果,重新构画“何鲁事件”的真相,梳理一百多年来,各种历史记录中对这场“致命手术”的不同叙事、不同笔触下所呈现的何鲁的医学、国家身份和医学传教的不同形象,以及近代以来关于西医传入研究中的史料与史实的相关度问题,分析“医学传教”和“病态华人”的形象是如何通过历史叙事建构的,由此思考近代医学史中的史料、史实与历史叙事之间的复杂关系。

近年中文出版市场中推出了不少微观史作品,我也是将您的书归在这一类并进行阅读的。您可否谈谈医疗/科学技术视角下展开微观史写作的经验和挑战?

高晞:这部书的写作,最初是一篇标准刻板的学术论文,不是现在这样的框架。当中华书局的编辑说服我修改成小书时,我依然没有想过这会是一部微观史的作品。只是希望在讨论这事件的历史意义的同时,更好地展示这事件的前因后果,绘出一幅全景的历史画面,能全面客观地反映各种叙事所建构出的不同形象。所以,在写作中,我首先要求自己的还是史料的甄别分析,中文史料稀少,西文的资料却是越找越多,当代研究成果也一直有新的发现。写作中最具挑战的是医学术语和外科知识,我几乎阅读了《柳叶刀》上前后二十年的所有相关论文,以及外科学史中与之相关的专业论文,一度很困难的,这也是人文学科出身的学者研究医学史会面临的问题,但这一步必须克服,否则自己都不知道会在哪个部分出差错——恐怕这部书还是会有类似的问题。医学史的研究与写作,根本还是历史学研究,因而在方法上没有特别之处,需要长时间的学术积累。我研究医学传教这段历史长达三十余年,因而在写这部书时,我的思考能力相对三十年前发现这个故事时已经比较成熟了,可以从容地处理史料,这是长时段思考的结果。此外,我是一个充满好奇心的人,相信没有细节的历史是没有生命的,这一习性驱动我去查找何鲁一路西行的相关史料,我找到送他去英国的船,他上船的日子、随行陪同,当我的朋友给我发来“阿索尔公爵夫人号”的明信片时,我瞬间感觉,这个故事活起来了,这就是我想写的动态的历史。在我最后快要交稿时,发现了何鲁主刀医生的签名书的拍卖信息,我知道这个故事圆起来了。从1828年何鲁走进澳门郭雷枢眼科医院至2018年新西兰旧书网站拍卖凯医生的签名书,这意味着何鲁西行就不是一场简单的“外科之旅”,而是一段值得书写的全球微观史。

何鲁西行所乘的船——“阿索尔公爵夫人号”

(转自公众号“上海书评”)

何鲁远赴英国切除肿瘤,却死在了手术台上

何以1831年的伦敦满城皆谈何鲁

这一中英医疗事件对近代全球化进程有何影响

一部情节跌宕的非虚构医疗史专著

一部富于启发的思想力作

高晞 著

简体横排

32开 精装

978-7-101-16668-2

69.00元

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073