中华文化教师素养读本

-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

阳明心学丨董平:“知行合一”是一种关于存在的学说

“道学”或“理学”作为先秦儒学在特定时代语境下实现其体系化建构的一种新形态,至南宋乾道、淳熙之间基本完成,其典范性的代表人物主要有朱熹、陆九渊、吕祖谦,分别开出体系化的“理学”“心学”“历史哲学”。淳熙二年( 1175)的“鹅湖之会”,三家皆在现场,吕祖谦是组织者,其本意是希望朱、陆加强交流,消除思想隔阂,归于“圣学”之统一。但出乎意料的是,朱、陆几乎自见面之始即陷于争论,终究不欢而散。这一争论,其实是由于朱、陆对“道学”得以建立的逻辑基础有不同理解,因而发生的一场激烈的思想论辩。虽然“朱陆之辩”完全没有达成一致性结论,但作为一个思想史事件,却在根本上敞开了这样一个问题,即儒学的体系化重构是全然可能建立于不同的逻辑基点的。朱熹坚定主张基于先天立论,因为只有在先天领域,人的存在之德性,才可能与道的存在的绝对性及其“纯亦不已”的纯粹性之间,保持着同样为绝对而纯粹的两相同一,所以必说“性即理”。“性即理”即是关于人的本原性存在之先天实况的肯定。而在陆九渊看来,“先天”只有当它真实地转换为“后天”并且在经验中得以真实体现之时,它才可能是真正有意义的,而“先天”在“后天”的真实体现者与实际承担者,只能是“心”,唯“本心”的实在,是即后天即先天的,是先天而采取了后天的形态的,是本质上统摄了先天与后天的,因此“本心”的贯彻落实便是在经验生活中实现先天之本原性实在的必由之路,所以必须是“心即理”。

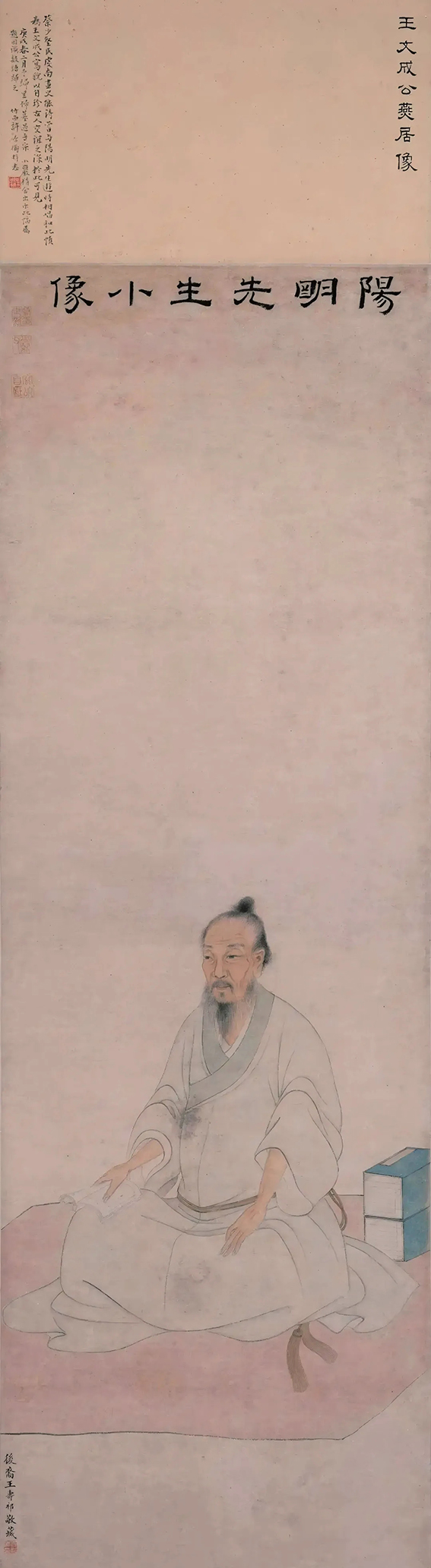

▲明 蔡世新 阳明先生小像

陆九渊之说,曾经得到王阳明的基本肯定。《传习录》载:“(陈九川)又问:‘陆子之学何如?’先生曰:‘濂溪、明道之后,还是象山,只还粗些。’九川曰:‘看他论学,篇篇说出骨髓,句句似针膏肓,却不见他粗。’先生曰:‘然他心上用过功夫,与揣摹依仿、求之文义自不同,但细看有粗处。用功久,当见之。’”尽管阳明认为陆九渊之学“只还粗些”,但许之为“濂溪、明道之后”第一人,其左袒之意是明显的。众所周知,“心即理”同样是阳明心学之整体行程的逻辑基点,他与陆九渊共享这一基础理念,数百年之后而有惺惺相惜之意,自然也在情理之中,后人称之为“陆王心学”,自也有一定缘故。然而真正值得重视的,却是阳明所谓陆氏之“粗”究竟何意,则须细加理会。窃以为在很大程度上,正是这一“粗”字,便揭示了王与陆之所以异的根本关键所在。

按我的理解,阳明与陆氏一样,是坚持“心即理”作为其全部理论基础的,但更重要的是,在阳明那里,“心即理”不仅体现为关于人的本质实在性的一种独特领悟,并且作为先天德性之全体,它是自然而又必然地要向后天绵延,从而真实体现于人的后天生存过程的。正是德性实现其自身的绵延的必然性,使“心”成为“性”的现实体现者。心性的同一,即是心理的同一,唯此为存在之实相。然而,再明显不过的是,仅仅指出这一点是完全不够的,更重要的是要把这一原本于先天的存在实相在后天的经验生存过程中实现出来,这就需要有把“心即理”实现出来的实践方式。在阳明看来,陆九渊充其量是指出了“心即理”,却没有进一步阐明如何实现“心即理”。正是由于缺乏把“心即理”转换为现实生存方式的完整的工夫论进路,因而也就使陆九渊之说在某种意义上陷于体用分立而不能臻于圆融俱摄之境,这也正是阳明之所以谓陆氏“只还粗些”的根本缘由。

在阳明那里,“心即理”其实是他“龙场悟道”之所“悟得”的实质内容。既然“圣人之道,吾性自足”,并且性分之具足是体现于“吾心”的,“心、理是一个”,那么要成为圣人,其实就只剩下一件事可做,那就是把具足了圣人之性的吾之本心充分呈现于自己的日常生活之中,使自己先天原在的本然德性展开为现实的生命实存样态。坦率地说,虽然在观念史的意义上,我们同意把“陆王”说为一个具有理论基点之同一性的系统,但就思想的体系性结构而言,阳明是度越陆氏的,不仅在思想上较陆氏更为精深,理论结构上较陆氏更为致密,并且在实践上更较陆氏为完备。阳明心学之体大思精、体用兼备,正体现在它有一个强大的以“知行合一”为初始结构、以“致良知”为终极形态的工夫论体系。正因此故,“心即理”不再只是一种关于存在的先天预设,而足以转换为经验的生存方式;“成为圣人”不再只是一种值得夸赞的理想境界,而直接转变为现实生命的实践方式。

正是从工夫论或生命存在之实践性展开的意义上来看,“知行合一”其实就是一个关于生存论的实践论命题。作为阳明心学体系的一个重要理论环节,它即是“心即理”落实于经验生存世界的现实方式,是“心即理”的实践工夫。如果“心即理”是阐释人本身作为心身一元的、性德圆明具足的、后天与先天合一的本原性实在是何以可能的,那么“知行合一”则回答这一点在人本身的经验生存过程中得以实现的现实途径及其方式是怎样的。因此,就阳明心学自身的语境结构及其理论品性而论,“知行合一”实在并不是一个关乎道德或知识的实践论(工夫论)命题,而是一个关乎人的本原性实在或生命实相如何得到实现的生存论命题。

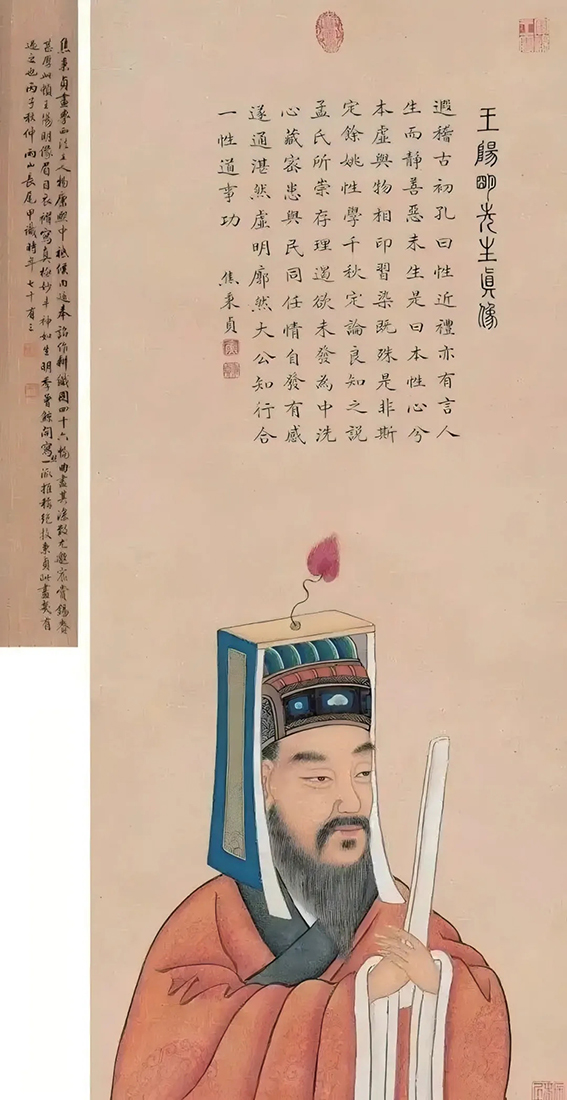

▲清 焦秉贞 王阳明先生真像

基于本人的这一观点,总说“知行合一”,即是关于“心即理”的实践工夫,是现实中还原人本身之存在实相的根本方式。“知”的根本所指,是本原于先天之“性”,而又绵延于后天之“心”对其自身实在状态的本然觉知,“心”总是以其自身之“体”或“自性”为觉知之对象的,“心”及其“体”的原在实相,惟依“心”之觉知方得显现,故“觉”正是“心”之实在的本原能力,能所一致,不得分离,故“知行合一”即是“心”实现其自身的本然方式。缘于此故,阳明说:“知是行的主意,行是知的功夫;知是行之始,行是知之成。若会得时,只说一个知,已自有行在;只说一个行,已自有知在。……若见得这个意时,即一言而足。”(《传习录》)因此必须先予澄清的是,所谓“知行合一”,并不是把“知”“行”两件东西“合”为一件,而是“知”“行”原本就是“一件”。既是“一件”,而又要说“合一”,则是因为这一件事须借“知”“行”二字“方说得完全无弊病”。由此也同时可知,所谓“知行合一”,实质是指“知行同一”。将这一“知行同一”意思存于心中,则或能转进于“知行合一”之意义构成的结构性分析。窃谓这一结构,盖有“知觉”“感知”“知识”“良知”四个基本维度。然“四维”又只是“一维”,皆为心体实现其自身存在的不同面向。下面对此略作意义提挈。

1.“知觉”是心体确认其自身之实在性的本原能力,在现实性上,实指心体(本心)对其自身原在之本然状态的内省性知觉,而这一点则是通过反思来实现的。反思是心体之“思”的本原能力的内向性、反身性运用,它因此而导向心体之实在状态的自觉与澄明。所谓聪明睿智,其此之谓也。《书》曰:“思曰睿,睿作圣”,孟子谓“思则得之,不思则不得也”,凡所谓“思”,皆反思之谓。“知觉”清楚明白地确认心体存在之真实相状得以呈现,是为“知行合一”之第一义。此也正为阳明所谓“一念发动处便即是行”之立论依据,更是其意义可能得以落实的基础所在。

2.“感知”是心体原在之“思”的能力的对外运用,故“感知”必有对象,而又必落于特定的“对象性交往关系情境”,而这正是人们日常生活的基本情境。如若“知觉”是心思之内向的“照用”,则“感知”便是心思之外向的“照用”,因此就心体自身之实在性的自我实现而言,它是必然要求通过眼耳鼻舌身之“感官”对于对象之“感”而还原其当前存在之真实的,真实之“感”的结果即是“知”,“知”则是基于“感”而实现的交往对象之当下实相的还原。即感即知,即知即感,是为“知行合一”。“如好好色,如恶恶臭”,阳明将它放置于“对象性交往关系情境”中予以重新观审,认为这正是《大学》“指个真知行与人看”。所谓“真知行”,也即是“真实的知行状态”,即是知行“本体”。“见好色”而“知好色”,乃是即感即知;“知好色”而“好好色”,乃是即知即行,故谓“知行合一”。“见”“闻”作为感官活动,在特定的对象性交往关系情境之中,正是“吾”心体之本然知觉能力的对象性运用。就“真知行”的意义上,即感即知而真,即知即行而真,皆为一实体流行,自无妨碍。但事实上,对大多数人来说,由于“感”是必然地属于特定的对象性交往关系情境中的感官活动,并且感官活动事实上是必然受到对象的某种“牵引”的,因此其“感”是否能如实还原对象之真的当下状态,这一点是存疑的。故仅随感官之“感”即以之为“真”而随之以行,是谓“惑”,它必然带来本心之实相的遮蔽。即感官之“感”而即知其真实与否,则必依于心体之照用的显现。因此,在“感知”过程中,“感”能否实现对象当下存在状态之真,其实并不由“感”本身来保证,而是由“心之本体”的“知”来保证的。正因此故,随“感”而即以为“真知”,便即依此行去,定是冥行,非“知行合一”之谓。随“感”之际即心体显现而真知其所感是否为真,依此真知而行,是为心体自我实现的当下方式,是为“知行合一”。在经验意义上,大多数人正因此“知”“行”之不能合一,不能自觉实现心体本然之真,于是便枉过了一生。因此在阳明看来,“知行合一”既是心体实现其本然真实的根本方式,那么对于现实中的个体而言,由不自觉的“知行合一”至于自觉的“知行合一”,由知行之未必合一、不能合一而至于合一,便即体现为以“诚意”为本的修身工夫,也是人实现其真实存在的根本的经验方式。

3.“知识”是“知行合一”所涉及的第三向度,它是在特定的对象性交往关系情境中,主体对于“感知”对象之当前状态的所以然之故的还原,其结果即体现为关于对象之真实认知的“知识”。显而易见,“感知”是具有过程性的,情感、知识、审美、意愿,乃至于想象、理想等等,其实都是心体之“知觉”的本原能力对外运用所达成的不同“感知”结果,在这一广义的“感知”意义上,尤其是从“感知”本身的过程性着眼,那么“知”“行”因呈现为过程性上的同一性,因而不能两相区分,就是一个再清楚不过的基本事实而已。比如在特定的“认知交往关系情境”中,“感知”实际上即转变为一个关于对象的知识过程,在这一意义上,“知行合一”显然是包含“知识论”意义的,并且正是在“知识论”意义上,“知行合一”在对治朱熹“知先行后”而分知、行为“两截”之弊病的同时,发展了、丰富了中国古代的知识论。当前学界有一种相当普遍的观点,认为阳明的“知行合一”与知识无关,“知”只是“良知”,是一种关于德性实践,或道德实践的理论。甚至以为,在知识论意义上,“知行合一”是讲不通的。而我的观点则认为,如若果真如此,则阳明的“知行合一”与朱熹的“知先行后”就并无区分的必要,因为朱熹的“格物致知”“知先行后”同样是关于道德实践的学说。我更想说的是,阳明的“知行合一”不只是与道德实践相关,同样与特定交往情境中的对象之实然状态的还原,也即是“知识”相关。甚至包括情感、审美在内,其真实意义都可为“知行合一”所统摄,因为从根本上说,“知行合一”就是一种关于存在的学说,它要处理的核心问题,就是人如何实现其完全意义上的存在及其意义与价值。如果把包括知识以及情感、审美等在内的人的现实活动排除在这一学说以外,按我的观点,至少是狭隘化了人的存在,更与阳明的“知行合一”之说不相契。

4.“知行合一”最终被表达为“致良知”,代表了阳明的“最后之说”,而“致良知”也即为“知行合一”的第四向度。下面将此专列一节予以论述。

正德十四年( 1519)平宁王谋反之后,阳明在江西讲学,始揭“致良知”之教。因此人们也许不会反对我说“致良知”是“知行合一”的终极形态。但时下的研究,人们大抵以为“良知”是德性,是人本之于天的内在道德,是一种先天的道德意识,因此“致良知”便是关于道德的实践,惟德性实践达于“万物一体之仁”的境界,便是成为圣人。我通常并不否定这样的一种解释,因为毫无疑问的是,道德实践的意义无论如何都是重要的。但我更加坚持的观点是,经验世界中的一切道德的、伦理的意义与价值,都必以真实或实相的还原为基础性前提。且就真、善、美三者的关系而言,“美的”比较特殊,它既可以是真的,也可以不必是真的;真的虽然未必是善的,但善的却必须是以真实为基础的。因此在某种意义上,“真”可以统摄“善”“美”,所以追求“真”就既是“善的”,也终究是“美的”。“良知”虽然有个“良”字,但若将它仅仅领会为“善的德性”,我确信那是过于狭隘的。

在阳明那里,“良知”即是“真己”,是心本体的真实存在本身。本体的存在是先天的,但需要在后天的生命过程中实现其自身;它的真常的实在性是不受后天染污的,虽然它可能被遮蔽,却不可能被污染,更不可能被殄灭。正是这一真常实性本身,才是人同一于圣人的本质实在性。因此作为成为圣人的根本工夫,“致良知”实际上与“知行合一”同一机杼,都是主动、自觉实现“真己”,使之体现于所有一切经验的对象性交往关系情境之中,以“真己”之真实还原对象于当下情境中之真实。因此“致良知”可以涵括“知行合一”,实为“知行合一”之工夫的终极形态。稍微仔细点说,则“致良知”其实包含着两个基本层面:一是以“诚意”为根本的心上功夫,一是以“格物”为内容的事上磨炼。前者是个体对于作为“天命之性”的本然良知,也即是真常不易之“真己”的内在自觉,这是主体性的自我建立;后者则是“天命之性”的现实转换,是以“致”为现实工夫而实现主体性向经验世界的实际推展;前者是主体自我的内在“独知”,后者则是“独知”在经验世界的自我实现;前者是人格之先天圆成的本体自在,后者则是人格之圆成的现实成就。因此“致良知”所实现的境界,便是主体的道德世界与现实的生活世界、超越的真常世界与生存的价值世界,以及一切知识、情感、理性、意志、道德的生活,皆内外俱彻,上下一贯,先后一致,通为一体,立天下之大本而弥纶天下之大经,涵盖乾坤而参赞天地之化育,是为人格之终极圆成境界,也即是圣人的境界。

总而言之,阳明心学是关于人与世界之存在及其意义与价值的体系化学说,“知行合一”与“致良知”则是实现人的“真己”的根本途径与方式。“真己”体现于经验的生活世界,也即是先天原在的真常实性转换成了后天经验的真实存在本身,人格因此而得以圆成,于是生存的现实世界即成为超越的智慧境界,生命则因此而转进于存在与价值不二的理想境域。

——本文刊于《文史知识》2025年第5期

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073