-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

我们常说,学诗,要先读第一流诗人的诗,知道什么是好诗,才能有判断和鉴赏的能力,也才能够窥见学诗的正确门径。但第一流的诗人,其诗境界之高,既令人叹服,又让人难知其境界之所由来,因此初学者常难得要领,亟需一枕中秘宝以供随时解惑。蔡宗齐教授的新作《唐诗所以然》,正满足了我们的这种需要,其深入与浅出,可谓金针度人,足以津逮来学。

今人对唐诗的欣赏和阐释,可以说都沿自对古人诗话传统的继承。诗话妙语既多,往往能够一语中的,发人深省,但正如书中所说:“古人凭直觉论诗,知其然而不知其所以然,并没有能够揭示其背后的道理。”这话点出了《唐诗所以然》的“问题意识”,作者显然围绕这一问题下了极大的功夫,并最终跳出了这一藩篱。就整体的阅读感受而言,这部书确实为如今的诗歌普及读物提供了一部接近完美的范本,我们可以从五个方面来谈一谈《唐诗所以然》何以“所以然”。

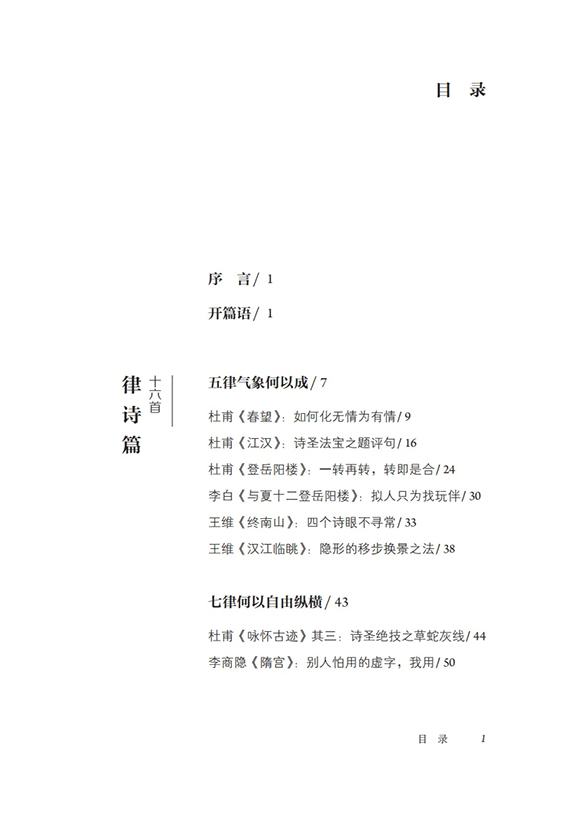

从横向上来看,作者在这部书中表现出了非常突出的比较思维。最常见的是同题诗歌的对比,比如将王之涣的《登鹳雀楼》和畅当的《登鹳雀楼》对比,看出后者输在代入感的缺失;用徐凝的《庐山瀑布》对比李白的《望庐山瀑布》,看到固定的远景书写和风驰电掣的视角变换之间的效果差距。这种对比有时还能凸显不同体裁之间的异同,如同样是杜甫写“怀李白”,古体诗是通篇娓娓道来,层层转折,律诗却只能靠简洁的意象来表达情感;能够增减两个字的五、七言律诗与无法改易一字的杰作相比,高下立判。诗歌的创新性也可以通过对比凸显出来,在讲到《长恨歌》的创新时,作者就将它与传统的叙事诗、爱情诗、怀古诗甚至唐传奇做比较,以明确其诗歌文体艺术创新上的重大贡献。作者在对比时,常表现出中西比较的广阔视域,比如谈到李商隐《锦瑟》的意识流特点,就与艾略特的《荒原》进行比较;谈到杜牧《泊秦淮》《江南春》融情入景的绝技,又联想到19世纪印象派大师莫奈的画风。

从纵向上看,《唐诗所以然》总能立足于文学史的语境当中讲诗,而不是孤立地讲。在提到一些重要的诗歌创作传统时,能够推源溯流,为读者指明脉络,这正是古典文学学者的当行本色。比如讲到边塞诗与闺怨的结合,就上溯到《魏风·陟岵》;讲到送别诗以美景写哀情的手法,就上溯到《小雅·采薇》;在讲解咏怀诗时,便精要地介绍了阮籍咏怀诗叠加、循环、断裂的结构特征;说到李白的记游诗《庐山谣寄卢侍御虚舟》,又介绍到谢灵运山水诗的“四重结构”。如此一来,就点明了作者所列举的诸多杰作对传统的继承和突破,做到了“既见树木,又见树林”。

当读完最后一页,合上封面,从整体上回味这部书带给我们的感受,我们还会惊讶地发现作者在整体编排上的良苦用心。从显性的一面来看,这体现为《唐诗所以然》精致的“网状结构”。在序言中,作者就自述这部书的选诗和内容以“纵”“横”两个轴线来组织架构:即在选诗中,纵向上着力于解读诗歌形式演变的历史脉络,横向上将唐诗分成律诗、绝句、古诗三种,以及五言、七言两类;而在方法论中,纵向上继承古代的诗话传统,横向上以“世界诗学”的视野,吸收现代语言学的成果,揭示不同体裁唐诗之间的差异。这番自我剖析是十分诚挚的,平心而论,这部书72首诗中没有一首冗余,每一首诗都为我们揭示了创作或鉴赏诗歌的一个要点,可谓精挑细选。读者于经纬之中上下游走,皆能获得启发和感悟。同时,在网状结构的背后,这部书还隐藏着一个“阴阳”的思维图式,在整体上笼罩着这部书的唐诗观念。在近体诗中,这一思维图式表现为对律诗中语义节奏、对仗关系、人景情的互动、平仄韵律以及章法配合等规则要素之对立转化规律的概括;而在古体诗中,这一图式则以“阳刚”与“阴柔”两种结构方式的形态对各类古诗进行定位。阴与阳相互对立、相互转化的模型,概括出了中国传统诗学乃至中国传统文化内涵的一个重要特点。在这一思维图式的统摄下,这部书的内容在思想内涵上就显得十分圆融。除此之外,这部书在写作上,同样符合阴阳对立转化的特点:从立意上讲,是欣赏意境美和掌握所以然之间的对立与转化;从方法上讲,是古典诗话传统和现代语言学之间的对立转化。

最后,从现实向度上看,必须指出,《唐诗所以然》尤其难能可贵的一点是它的平易近人。如今古代文学的研究者和著作与日俱增,但能够对社会文化教育和传统文化普及传播有所贡献的作品却并不多。可以说,在优质的古典文学普及读物方面,我们的文化市场是长期匮乏的,普通作者力有不逮,而一般学者又无力顾及。蔡宗齐教授在美国执教多年,研究领域包括中国古典诗歌、散文、文论,以及比较诗学,可谓博学多识。蔡教授在各领域的学术积淀,于《唐诗所以然》的很多部分都有所体现。如果关注蔡教授的学术动态,我们会发现,他多年以来还始终致力于中国古典诗歌的西方普及和传播工作,不仅教学三十余载,还编著有系列丛书、期刊,甚至还推出了视频节目和播客,这部书即是在《如何阅读中国诗歌》视频的文案基础上写成的。大概正因如此,这部书不仅结构精致、内容精深,而且对普通入门读者也十分友好。整部书既无艰深之词,也没有繁琐的学术考证,在具备以上所举诸多优点的同时,还能做到语言浅易近人,更有多处思维图式和标识辅助理解,可读性极强。可以说,《唐诗所以然》在学术性与普及性上达到了一个完美的平衡,值得每一位唐诗的初学者乃至研究者捧读。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073