-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

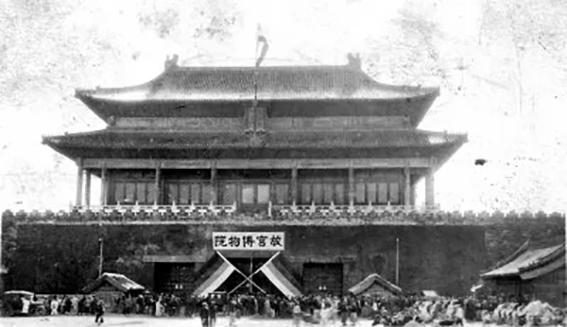

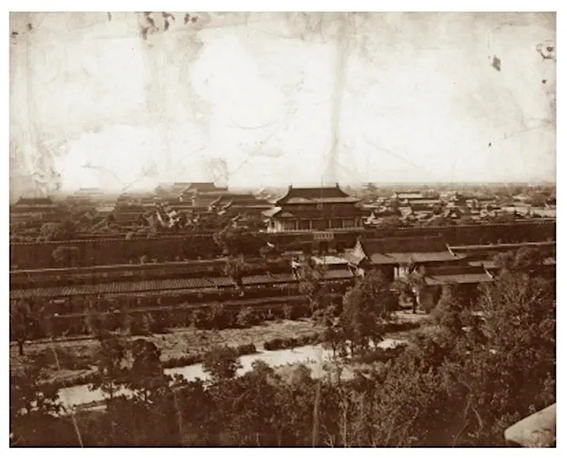

1925年10月10日下午二时,乾清宫前一场开幕典礼隆重举行,庄严宣告故宫博物院成立。这座跨越明清五百年的皇宫紫禁城化私为公,成为公益性质的国家博物馆。当天,北京市民纷纷涌到故宫,见证这一伟大时刻,除观看大典,更欲一睹皇家禁地和神秘藏宝。

时间回到1912年,辛亥革命推翻二千年封建帝制,末代皇帝溥仪逊位。但根据《清室优待条件》,退位后的溥仪仍住在紫禁城“后廷”,享有“大清皇帝”尊号,沿用宣统年号,享受中华民国对待外国君主之礼遇。溥仪仍居宫禁,仿佛帝制割不干净的尾巴,引得保皇派不时有复辟的念头,造成1917年张勋复辟的闹剧。其时,民主共和已深入人心,溥仪本人亦无开历史倒车的主观意愿和客观条件,但他无疑成了特殊的符号。

1924年10月23日凌晨,军阀冯玉祥发动“北京政变”,称复辟祸根实在清廷,要求取消《清室优待条件》,驱逐逊帝出宫。临时执政府通过《修正清室优待条件》,主张宣统帝废除皇帝尊号,溥仪即日移出宫禁,除清室私产,一切公产归国民政府所有。

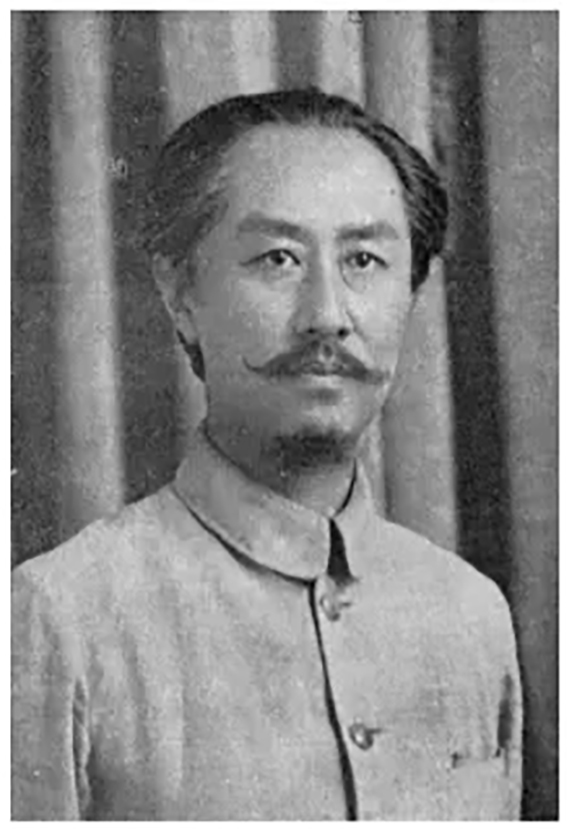

不管冯玉祥的真实目的是什么,客观上“北京政变”促成了故宫博物院的诞生。在政治施压下,1924年11月5日,溥仪搬离宫禁,紫禁城的前途成为首要问题。“革命”虽成功,但军人们未曾想到文物的处置。被请来作证的李煜瀛曾长期在法国生活,对法国大革命后“华丽转身”的卢浮宫博物馆相当熟悉,于是提议有历史文化价值的东西当收归国家所有,首倡“将清宫改为博物院”。李煜瀛也因此成为故宫博物院创建的功臣和元老。

《故宫掌门人1925—1949》作者章宏伟如是说:故宫博物院的成立,“展现的虽是‘文化遗产’,打造的却是政权合法性,强烈地传输了‘革命’的意识形态,并将‘共和’与‘革命’画上了等号”。

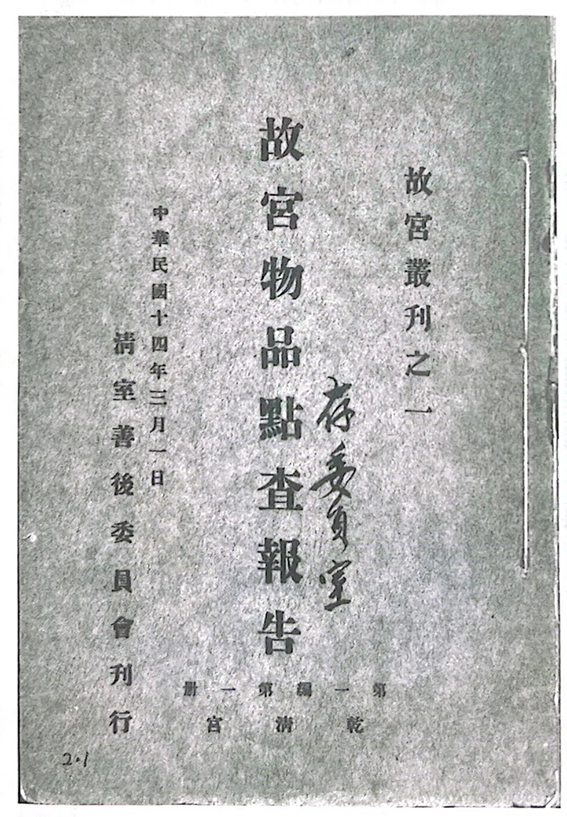

1924年,溥仪出宫后,摄政内阁组织成立清室善后委员会,函聘李煜瀛为善后委员会委员长。李煜瀛召开善后委员会第一次会议,通过《清室善后委员会点查清宫物件规则》,从登记、编号到物品挪动,建立了严格的监督机制和责任制。严格的制度防止了宫外人员染指故宫文物。

1924年12月24日正式点查,除工作人员,还有军警,确保点查工作有监督、有守卫。点查环境十分艰苦,当时参与点查工作的庄尚严后来回忆道:

步入冷宫,寒气袭人,又无炉火,两足站地三至四小时痛如刀刺。……我要身穿特制无口袋的工作服,还以白带系紧袖口,使双手无处可藏。此乃以预防发生偷盗之事也。

十个月后,点查工作完成。善后委员会编辑出版《故宫物品点查报告》,并向社会公开。清宫物品点查过程中,李煜瀛等人考虑到故宫“关于历史文化者甚巨”,只有把这项“革命事业”渐进为“社会事业”,方不致“受政潮之波动”的影响。清宫物品点查的直接结果是故宫博物院的成立。

点查文物并形成报告,让人们了解了故宫文物的数量和保存情况,也为日后坚持点交文物、展览开放、文物审查与鉴定工作提供了前提。

1928年,国民政府委员经亨颐提出“废除故宫博物院,分别拍卖或移置故宫一切物品”议案。经亨颐是民主革命家兼教育家,激进敢为,他称故宫为“头号逆产”,是封建帝制的象征,只有废掉故宫才能永绝后患。这一提议震惊了全国文化界。

其时,故宫博物院接收代表马衡等五人拟写传单,详述故宫博物院创建经过和建院的必要性,指出经亨颐提案之谬误。传单上慷慨陈词:

无论故宫文物为我国数千年历史所遗,万不能与逆产等量齐观。万一所议实行,则我国数千年文物,不散于军阀横恣之手,而丧于我国民政府光复故物之后……

经过各方努力,经亨颐原案被驳回,故宫博物院得以保全。

今天看来,经亨颐的主张十分荒唐,但在当时革命思潮汹涌澎湃下,实则代表了部分人的心态。由此可见故宫博物院在建院早期的处境并非安如磐石。

其实,除了地位不稳固,故宫博物院也有经费不敷的忧患。甚至在1927年因为经费短缺,薪津不能按时发放,一度引发了员工索薪风潮。面对困窘的经济局面,故宫博物院维持会会长江瀚靠借款5000元渡过难关,后以策划端午特别开放活动的门票收入偿还。

经费短缺是发展中的故宫博物院一直存在的顽疾。故宫博物院主要靠接受政府拨款维持正常开支,1927年后时有拖欠,日益庞大的开支为日后“处分故宫物品”埋下了隐患。故宫博物院第一任院长易培基聚讼不已的“故宫盗宝案”也与经费短缺有千丝万缕的联系。

1931年,日本发动“九一八”事变,侵占东三省。如果日军继续南下,华北成为战场,文物势必遭殃。故宫博物院的文物去向成为人们悬心的问题。文物是就地保存,还是迁移保存,形成了不同的舆论导向。

胡适、江瀚等就地保存者强调迁移并非易事,迁移过程中文物易损毁,责任重大,且易造成北平人心惶惶,江瀚等人甚至上书国民政府建议军队撤出北平,使其成为不设防的文化区域,按照国际公约,“世界上还未必有这样一个胆大而野蛮的民族,敢在众目昭彰之下向没有抵抗的文化设备加以破坏”。这种言论难免书生之见,但代表了相当部分民众的心声。

主张迁移者则认为,平津一旦成为战场,文物若在原地不动,势必损毁,国亡了尚可复国,文化亡了永难补救。这成为国民政府慎重决策的依据。1933年,国民政府行政院指令北平市政府及交通运输部门全力协助故宫运出重要文物珍品。

虽然两方意见不一,但共同的目的都是保护故宫,传承历史。

1933年2月文物正式起运,历经装箱、押运等困难,四个多月后,有五批文物运到上海,贮藏在租界。又因南方潮湿,气候不适宜文物的保管,后成立故宫博物院南京分院,并作为仓库地点,1937年将存沪的全部南迁文物转存至此。

章宏伟研究指出:“抗战时期,平津两地文物流失极为严重,除侵略者盗窃损毁外,还有外国商人趁火打劫,低价抢购,伺机外运。”故宫文物如果悉数留在原地,后果不堪设想。

事实证明,文物南迁是抗战史上一段可歌可泣的传奇。“南迁使故宫文物与中华民族的命运连在了一起,与民族独立、民族尊严连在了一起,培育和形成了故宫人‘视国宝为生命’的典守精神。”章宏伟说。

1937年,“七七事变”爆发。8月13日,日军大举进攻上海,南京情势危急。刚刚转迁到南京库房的故宫文物,分南路、中路、北路三路向后方疏散。这些国宝不得不再次转徙,开始长达十年的漂泊。

时局危殆,日军不断侵入中国腹地,到处轰炸,只有选择偏远野外的地方存放才有安全的可能,因此文物西迁之路注定困难重重。水路、陆路,船运、汽运、专列运输,交通因时因地制宜。如运输国宝石鼓的北路,专列在徐州、郑州火车站停靠加水加煤,遭遇敌机空袭,好在似有神佑,最后化险为夷。

文物西迁路漫漫,途中发生多次翻车事件,均有惊无险。亲历者那志良记载:“有人说,文物是有灵的,炸弹炸不到它,每次都在文物运走之后,那个地方被炸;现在翻了车,也毁不到它。”

1945年,日本投降,抗战胜利。三路故宫文物先后集中于重庆,于1947年全部运回南京朝天宫文物保存库。三路文物经战火威胁及长途颠簸,几乎没有一件严重破损或丢失,简直是“天佑国宝”。章宏伟说:“这批文物在后方整整过了十年的分散保管时期,经历了难以想象的困难和艰辛,文物没有较大的损伤,创造了第二次世界大战时期人类保存文化遗产的奇迹。”

故宫文物西迁是故宫博物院在特殊时期的壮举,故宫人在险象环生中备尝艰辛,忠于职守,甚至有人为之献出生命,强化了“视国宝为生命”的典守精神,延续了民族文化命脉。

故宫博物院从1925年成立到1949年中华人民共和国成立,24年间经历了北伐、抗日战争、解放战争等历史阶段,在艰苦卓绝中为保存中华文化书写了可歌可泣的一页。

《故宫掌门人1925—1949》以李煜瀛、庄蕴宽、赵尔巽、江瀚、王士珍、易培基、马衡七位掌门人的事迹为线索,串联起故宫的变迁史,书写他们在故宫创立和存续中的抉择与担当——李煜瀛首倡“将清宫改为博物院”,开展点查工作,仿效西方的管理方法,将故宫博物院法人化;庄蕴宽两次抵制军队进驻故宫,坚持点交文物;赵尔巽在政府权力更迭之际,勉力维持京师治安;江瀚在任故宫博物院维持会会长期间抵制移交档案,国民政府接管故宫博物院后,他主持整理卷帙浩繁的宫廷藏书,又于1932年暂代故宫博物院理事长;王士珍曾两度勇挑维持北京治安重担、协助移交故宫博物院;第一任院长易培基任内完成点查工作、展览开放、文献整理出版、古建管理维修,受命故宫文物南迁;第二任院长马衡组织文物南迁、文物西迁,政治更迭之际拒不赴台,全力保护故宫文物。

故宫博物院早期掌门人做了一系列建章立制的开拓工作,面对政治威压、经费匮乏甚至炮火威胁,他们和千千万万有识之士用自己的方式诠释着对中华文化的使命和担当。

今天我们有责任去了解故宫博物院早期那段不为公众所知的历史。章宏伟《故宫掌门人1925—1949》在故宫博物院成立百年之际出版,以七位掌门人的中华文明守护史为主线,辅以百余幅珍稀历史图片,带我们重返故宫博物院成立24年间的“第一现场”。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073