-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

宋书(精装)--(全八册)点校本二十四史修订本

作者:[梁]沈约 撰

定价:¥480.00

宋书(精装)--(全八册)点校本二十四史修订本

作者:[梁]沈约 撰

定价:¥480.00

我和档案很有缘,四十五年来见了不少中文和英文档案,我出版的书都利用了档案。从1992年读研究生以来的三十年间,更是日常与档案为伍,抄档案、读档案、用档案占了我日常生活的大部分时光,也是我念兹在兹的工作,我还教过两次辨识英文手稿档案的课。

(一)结缘中文档案

我和档案的缘分始于1977年几乎同时接触的两种档案:台北的“中央图书馆”档案与“中央研究院”近代史研究所的外交档案。当时我是“中央图书馆”的总务组主任,经常巡视馆内各处环境与设备等。有天我在特藏组的杂物储存室看到两个颇大的竹篾箱笼,好奇打开一看,里面装满了“中央图书馆”在南京和重庆两个时期的公文,都是1949年时运到台湾的文书档案,一直就层层堆在角落的竹笼里,这一幕在我心中留下了深刻的印象。

1978年我调往秘书室工作,办公室的环境比起拥挤又嘈杂的总务组好得多,便想起了那两个装满档案的竹笼。征得特藏组的同意后,我将竹笼移到秘书室,每天利用中午休息的时间,独自一人慢慢地依照我自订的一些主题整理,并收纳在一个个黑色或蓝色卷夹里,再竖起排列在办公橱柜中。大约经过一年时间,漂洋过海来台已经三十年的档案全部重见天日,我也得天独厚有幸徜徉在前人留下的文献手泽当中。

在这些档案里,最吸引我的是抗日战争中在沦陷区搜购古籍的大批文献。在教育部与中英庚款董事会支持下,图书馆馆长蒋复璁自重庆潜赴香港、上海,联络一些沦陷区内的学者、专家,冒着生命危险,以“文献保存同志会”之名,暗中搜购已经流出和可能流出的私人藏书,分别藏在上海、香港各地。太平洋战争爆发后,在香港的部分藏书被日人运往东京,直到抗战胜利后经过交涉才回到祖国,和分藏各地的古籍会合团圆。相关人员的冒险犯难、整起行动的曲折艰辛,犹如小说或电影般的离奇情节,在一页又一页书信的字里行间,一幕接一幕扣人心弦地上演着抢救文献的真实大戏。我深深感受到整起行动的震撼,于是将这些简直令人难以置信的人和事,写成《抗战时期秘密搜购沦陷区古籍始末》一文,刊登于1979年11月号的《传记文学》月刊上。

以这批档案为基础,我陆续又撰写发表一些藏书家的生平与藏书事迹,后来集成《近代藏书三十家》一书,1983年由《传记文学》出版社印行。也主要因为此书,我在图书馆的职位从编辑升等为编纂。没想到从储藏室角落尘封的竹笼中发掘出来的档案,竟带给我这样的幸运。

在整理图书馆档案的同时,我也关注“中研院”近史所收藏的外交档案。当时我对清末学习外国语文、培育外交翻译官的同文馆很感兴趣,也利用业余时间搜集京师同文馆、上海广方言馆和广东同文馆的史料。由于京师同文馆隶属于总理各国事务衙门,我试图到“中研院”近史所借阅外交档案中的总理衙门档案,可惜的是其中的同文馆部分早已在八国联军侵华时全部亡佚,所以我在1978年出版的《清季同文馆》一书中,没能利用到总理衙门的档案。不过我继续修订并扩充内容,增加十篇关于同文馆师生的文章,为此又屡次前往近史所借阅外交档案,从其中的《出使设领档》抄录了不少同文馆出身的外交官文献,将先前的《清季同文馆》增补修订成《清季同文馆及其师生》一书,于1985年自行出版。如今偶尔翻出尚存约一百张(两百页)抄录外交官文献的资料卡片,上面抄录的小字密密麻麻,想起当年为求快速,尽量以小字密密抄录,没想到经过约四十年岁月以后,字迹都变得有些模糊漫漶了。

(二)结缘英文档案

1992年再度接触档案时,我已经不是图书馆员,接触的也不再是中文档案。这年我四十六岁,辞去图书馆特藏组主任的工作再当学生,前往英国利兹大学(University of Leeds)英文系攻读“目录学、出版史与校勘”的硕士学位。撰写学位论文《上海墨海书馆研究》时,必须利用墨海书馆所属的伦敦传教会档案,可是伦敦会的档案保存在伦敦的亚非学院(School of Oriental and African Studies)图书馆。我两次从利兹到大约三百公里外的伦敦,第一天的时间几乎都花在交通转车和旅馆上,第二天可以专心抄录档案,第三天下午又得赶回利兹,以便次日上课,因此抄录所得不多。

后来改到在利兹东北方约三十公里的瓦尔屯(Walton)乡间的大英图书馆文献供应中心(British Library Document Supply Centre),看伦敦传教会档案的缩微胶片,可以当天来回。但缩微胶片看一整天下来,总是疲累加头昏脑胀、眼花,加上当时才刚面对英文手稿不久,即使主持墨海书馆的传教士麦都思(Walter H. Medhurst)笔迹并非很难辨识,我还是有些如读天书一般,幸好最后总算完成了学位论文。至今难忘的景象是每当黄昏时刻离开文献供应中心,落日余晖逐渐黯淡,飞鸟或盘旋田野上空,或在倾颓的农舍屋顶啼叫,我独自一人在荒郊路旁候车,四顾茫茫,真有遗世而独立之感,身体疲倦加上心头苍凉,恨不得公交车能早些在路的尽头出现。

尽管不便和困难,在利兹的经验却开启了我三十年来利用传教会档案做研究之门,只是想不到还有更困难的事在后头。我完成硕士学业回到台湾,原来在信上表示欢迎我再回图书馆的馆长,当面告诉我已无缺可用,爱莫能助。我也找不到其他合适的工作,在中年无业、进退维谷的窘境下,我孤注一掷卖了仅有的房子,怏怏再往伦敦攻读博士学位,并以《伦敦会的中文印刷事业》为博士论文题目,其广度、深度和难度都远过于硕士论文,单是得看的档案就大量增加。幸好就读的伦敦大学学院(University College London)就在亚非学院近旁,宿舍也在伦敦近郊,于是我从1994年年初开始了为期三年与伦敦会档案日常为伍的生活。由于博士课程不必上课,我的大部分时间都耗在亚非学院图书馆抄录档案,有人还以为我是亚非学院的学生。

既然不久前才在利兹尝到档案手稿不易阅读的苦味,何以再赴伦敦又选择同样性质而更为困难的论文题目,岂不是自寻烦恼或自讨苦吃?原来我从撰写近代藏书家以来,不免会遇到十九世纪末年西式活字印刷在中国兴起,并导致木刻版印衰落的问题,但遍读相关的记载与论著后,都无法清楚了解西式中文活字印刷究竟如何兴起并取代木刻,只含糊笼统知道是基督教传教士造成的结果,因此心中抱着期望,有机会的话就自己动手一探究竟。前往利兹研读西方的目录学、出版史与校勘,是为这种想法打下基础,硕士论文撰写墨海书馆则是试探性的行动,接着再前往伦敦就读,进一步以和西式中文活字印刷密切相关的伦敦会为研究对象,似乎就是顺理成章的事了。

说来容易,实际动手却困难重重。掌握第一手史料当然是研究的起步,以西式活字取代木刻印刷的传教士档案已在眼前,而如何转写出英文手稿的内容却是一大难关。在利兹,开始时还真是举“字”维艰,我曾向附近座位的读者求教一些难以辨识的文字,却没有一位能帮得上忙。我也领悟到唯有靠自己才行,于是一字一字慢慢辨识抄写,认不出的字暂时搁着,过会儿或隔天甚至两三天再回头辨识,实在认不出也只能留白放弃。到伦敦后,又经过一段时日的摸索,逐渐熟悉那些传教士书写的习惯或模式,大约一年后才算是比较上手了。回首前尘,每每想起当年转眼半百、已无退路的自己,在异乡的图书馆内独自竭力辨识传教士书信中的一字一句,此情此景,是此生不能磨灭的记忆。

辨识的速度逐渐加快,三年下来,我从1804年伦敦会决定开创中国传教事业起,到1873年结束中文印刷工作,先后抄录了该会的理事会及秘书处,第一位来华传教士马礼逊,接踵而来在南洋各地,以及鸦片战争后在香港与上海传教士的相关书信文件,大约150万字的内容。此外,由于马礼逊在英国东印度公司的广州商馆兼任翻译及中文秘书,而该公司和中文印刷出版颇有关系,我分别到大英图书馆与公共档案局(Public Records Office)两处,抄录它们所藏东印度公司的部分档案;也到伦敦的卫尔康医学史研究所(Wellcome Institute for the History of Medicine)抄录所藏的马礼逊与传教医生合信(Benjamin Hobson)的家庭档案;又因为英国圣经公会(British and Foreign Bible Society)经常补助伦敦会的印刷经费与机器,我又前往收藏该会档案的剑桥大学图书馆抄录相关的内容;英国宗教小册会(Religious Tract Society)同样补助印刷费用,而该会档案收藏在亚非学院图书馆,我当然也就近抄录了一些。以上这几个机构团体的档案,连同最主要的伦敦会档案,都成为我撰写博士论文的基础史料。就因为有这些自己辛苦一手建立的文献作为凭借,我得以在规定最少三年的修业期限内完成论文并通过口试,总算没有白费了卖屋读书之计。当时正值我年过半百,迈入五十一岁。

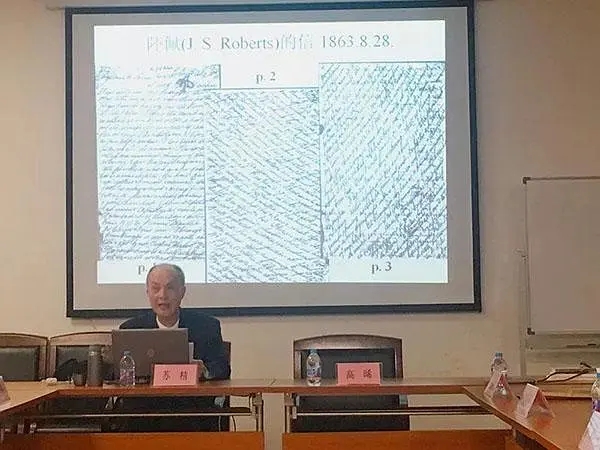

苏精教授在讲座上展示档案中的英文手稿

(三)更深浓的缘分

回台湾后,我从1997年初开始在大学任教,也继续研究工作。由于才从英伦的档案宝山回来,有如看过黄山不看岳一般,总希望还能继续利用第一手史料的档案进行研究。正好香港浸会大学图书馆藏有丰富的基督教传教会档案,虽然并非正本,而是缩微胶片和胶卷,却已经非常难得而且足够我用。此后十多年间,我每年总不止一次专程前往香港看档案,遇有研讨会赴港时,也必然要顺便看些档案才肯心满意足离港。等到2004年我决定专注研究而自教学工作退休,此后更常到港,但浸会大学图书馆的档案部门晚上不开放,我无处可去,就留在馆内浏览鸦片战争前《广州记事报》(The Canton Register)和《广州新闻报》(The Canton Press)两种英文报的缩微胶卷。如此断断续续过了四年,竟然将林则徐《澳门新闻纸》内容的所有出处找齐了,这是以往没有人知道或做到的事。后来我将这些“发现”整理出版成《林则徐看见的世界:〈澳门新闻纸〉的原文与译文》一书(2017)。看档案还能附带这么大的意外丰收,确是无论如何也想不到的好处。

1997年起我研究的范围略有扩大。在印刷出版史以外,还包含以传教士为中心的中西文化交流史,例如传教士与华人的互动、传教士办理的学校教育、华人基督教徒的想法与行为等,而我抄录与利用的传教会档案也随之扩充,在伦敦会以外,又包含对华传教的四个重要团体:美部会、美国长老会外国传教部、美以美会,以及大英公会(Church Missionary Society)。从2000至2010年这十年间,我陆续撰写出版《马礼逊与中文印刷出版》(2000)、《中国,开门!》(2005)、《上帝的人马》(2006)、《基督教与新加坡华人》(2010)四部书,其中固然有许多关于印刷出版的内容,也包含不少其他主题的研究,但整体是以先前抄存的伦敦会档案,加上新增的几个传教会档案为史料基础而完成的。

我的研究范围超出了印刷出版史,但自己心里很清楚,关于西式中文活字印刷兴起的研究,我只完成一半,即伦敦会从马礼逊来华到香港英华书院的探究;另一半根本没有进行,那是后起但同样重要的美国长老会外国传教部的中文印刷事业,也就是从澳门华英校书房、宁波华花圣经书房,到上海美华书馆的系列探讨。

2011年时我决定还是收拾一下“玩”心,至少应该完成长老会这一半的研究,才不负自己多年来关注西式中文活字印刷兴起的初衷,于是开始我研究“工序”的第一步:抄录档案。稍早时我推荐“中央图书馆”购买一些传教会档案的胶卷和胶片,当时都已到馆可用,其中就包含长老会外国传教部的档案在内,因此我不必再赴香港,在台北即可抄录。同时自己已有将近二十年辨识英文手稿的经验,进行起来比以往顺畅得多。在图书馆的胶卷阅读机器前接连坐了约半年后完成抄录,再以将近两年工夫写出五篇论文,并同已有的文章合成《铸以代刻》书稿,先由台湾大学出版中心印繁体字版,入选“《南方都市报》2014文化年鉴图书榜”,再由中华书局出简体字版,又获得“《新京报》2018年度好书奖”的荣誉,还有一些媒体也给予好评。这是我生平写文章、著书和研究难得一次的获奖,我真高兴以档案为依据写成的书能获得普遍的肯定。

《铸以代刻》是我工作生涯的顶点,而自己年逾七十,理应知足并见好就收。一转念又想起在抄写传教士档案时,经常看到他们印刷出版以外其他工作的记载,如讲道、办学、医疗、慈善等。其中我比较有兴趣的是医疗活动,也顺便抄录了许多这方面的档案内容,还不乏人所不知或知而不尽的记载,如果就此不用,似乎可惜了这些有价值的文献。因此不顾自己是医疗史的外行人,决定整理所抄的医疗活动相关档案,再补抄一些新的内容,一并撰写成文,于2019年由上海交通大学出版社印行《仁济济人》一书,专注于上海仁济医院的历史;2020年再由中华书局出版《西医来华十记》一书,较广泛涉及十九至二十世纪初年西方医学传入中国的人和事。两书的内容有四篇重复,事先已经双方出版社同意。没想到《西医来华十记》问世后反响不错,各种媒体上的书评不少,而且鼓励远多于指责,我着实感到意外,因为我并未,也没有能力高谈宏论书中的人和事,只是将档案的内容平实地呈献给读者,再略抒自己的感想而已。想来或许正是如此,大家认为我没有功劳也有苦劳,而对我厚爱有加了。

2018年我到上海参加仁济医院举办的院史论坛,同时与会的复旦大学高晞教授在论坛结束后告诉我,坐在她后面的两位听众低声交谈,其中一位说,我以该院档案内容为本的报告,应当是一个研究团队整理和讨论后的成果,而演示文稿也应该是“我的助理”制作的,只是由我出面演示。那位听众可能是以当前一般研究(尤其是科学研究)的情形来衡量我的报告和演示文稿,却不知道我是名副其实的“个体户”,从在图书馆借阅、抄写或复印,到辨识手稿、录入电脑、阅读吸收和撰写论文,再到制作演示文稿,都是自己一手包办,从来没想过可能会有研究助理的一天。

在我与档案为伍的生涯中,有一次特别的美国之行。2019年,耶鲁大学庆祝其图书馆中文书收藏150周年,邀我于当年10月31日以《卫三畏与中文印刷》为题在图书馆发表演讲,内容当然还是奠基在档案上头。在演讲前后,我有机会到该校图书馆的特藏部与贝内基(Beinecke Library)善本与手稿图书馆,分别阅览和拍照卫三畏遗留的部分档案书信,又与孙康宜教授师生同访该校神学院的图书馆,参观一些来华传教士的英文手稿。

离开耶鲁大学后,我转往费城的长老会历史学社,借阅以美华书馆为主的档案,为期一周。该社收藏美华所属的外国传教部档案,自最早的1837年至1911年部分,于1960年代拍摄成缩微胶卷后已经全数销毁无存,1912年以后的原件则尚在该社库房中,利用者只有造访该社才见得到。我借阅的主要是1912年至1931年美华结束前二十年间的档案原件,该社允许拍照,因此那几天我利用这难得的机会尽情多看,也手不停地拍照,共拍摄一千多页的档案,转写成约二十万字的史料,据以写成《盛极而衰:美华书馆的后半生1888—1931》长文。曾经长期是中国最大印刷出版机构的美华,究竟如何衰退以至结束,其原因与经过如何,以往欠缺研究,我竟有机会掌握第一手史料探讨美华历史的最后一页,实在深感荣幸。

造访长老会历史学社期间,我曾获邀进入档案库房参观。只见广大的库房中密集排列的书架,几乎自地板至天花板都放满档案,颇有汗牛充栋、满坑满谷之感。我不禁想起昔日档案保管者对于利用的态度极为保守。大英图书馆的东印度公司档案阅览室内,有穿着制服的警卫不停地在座位旁来回巡视;伦敦大学亚非学院只准以铅笔抄写,其他一概禁止,更别谈拍照,但长时间手握铅笔抄写会使手指僵硬不灵,档案管理员只担心档案是否完好,才不理会利用者的痛苦不便,管理员还经常从图书馆天井式的二楼往下监视利用者,发现有人以其他笔抄写,便立即通知图书馆员制止。曾几何时,新一代的档案管理员观念已经大为改变。2010年我得到台湾“清华大学”资助,再度前往亚非学院看档案两周,竟已准许拍照,连执笔抄录之烦都免了,尽管回台湾以后还得转写出来,但估计那两周所得或许还多于以往抄录一整年的数量。

在利用档案的生涯中,陆续有人问我如何学习英文手稿的辨识。由于我自己没有特意学过,而是从看档案中积累经验,所以也只能告以多看和要有耐心,至今我还是常遇到怎样也辨识不出的难字。不过我确实教过两次手稿辨识班,可说是我教过的课中最特殊的一门。先是2010年前后在台湾“清华大学”历史研究所兼职时,整理出自己档案入门以来的各样心得,配上由易至中等难度的各种手稿样本,除教室上课外,还有课后作业,如此教了一学期辨识英文手稿的课,学生六七人,其中一位后来在出国深造前告诉我,他学以致用,为一名学者解决了几个手稿辨识的难题,我听了非常高兴。2019年,武汉的华中师大中国近代史研究所邀我教同样的课,分两学期,每学期三周,每周三次,相当于平常一学期课的时数。我根据先前教课的经验大幅度修订教学方式和教材,华中师大的老师、博士后、研究生都有人上课。后来听说几名学生即学即用,在课余整理该所收藏的贝德士(Miner S. Bates)教授遗稿,进步之快真让我感到后生可畏。希望她们不论是自己深造,还是为人服务,都能在手稿辨识和利用上继续精进,我不但欣慰,也与有荣焉。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073