-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

仁是儒学的核心概念。孔子言仁,根据不同的弟子、不同的境域而有变化,如较为后进的弟子樊迟问仁,孔子曰:“爱人。”这样的回答简单通俗,“仁者爱人”的类似说法广为流传,如“泛爱众而亲仁”。朱子集宋代理学之大成,他认为:“仁者,爱之理,心之德也。”由此将仁赋予爱之理的进路。以上是儒学之仁最主流、最普遍的观点,也最容易为大众所理解。除此之外,还有孔子为最先进的弟子颜回言仁:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”孔颜之仁要经过“克己复礼”才能成就,属于一种艰苦的修身过程,其主动性取决于求仁者,并能达到天下归仁的境界。子曰:“回也,其心三月不违仁,其余则日月至焉而已矣。”从孔子的评价来看,颜回是孔门弟子中证仁最有成就者,通过克己复礼实现了仁,证成了仁。综上来看,“仁者爱人”与“克己复礼为仁”代表了中国儒学的两种仁学思想,前一种侧重于道体,表现出儒学的世俗性伦理,并广泛流传;后一种依赖功夫,表现出儒学的实践伦理及终极追求,以此树立道德典范。

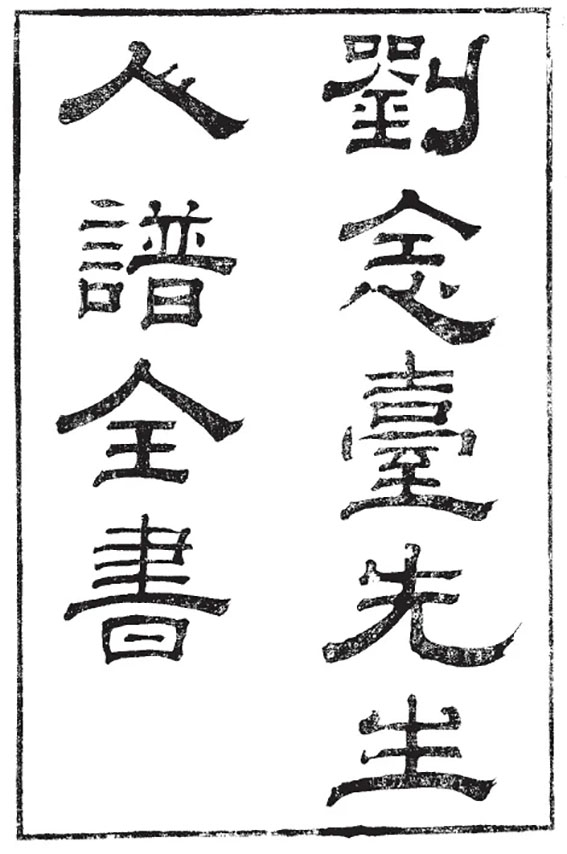

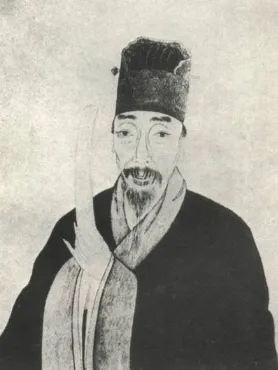

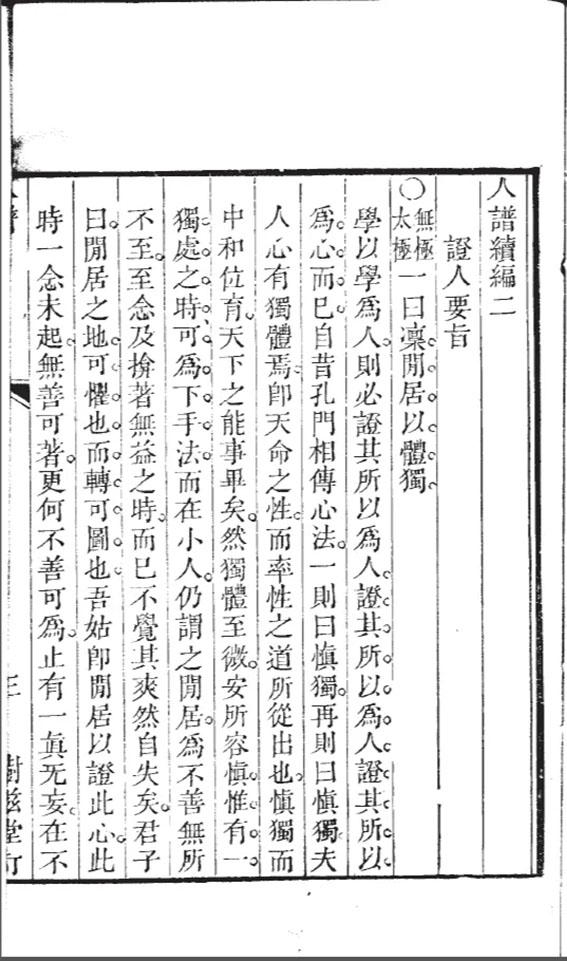

中国近世儒学的展开以四书为基础,其中成仁之学是儒家精英的毕生追求。“国乱现忠臣”,国家危亡既能检验忠臣,也能检验大儒成仁。宋亡时有文天祥,他以仁为己任,杀身成仁,如其绝笔词曰:“孔曰成仁,孟云取义。惟其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事?而今而后,庶几无愧!”明亡时有刘宗周,他绝食殉国,成就一代完人。刘宗周一生致力于成仁之学,根据儒学传统的“仁者,人也”“仁也者,人也”,成仁之学也就是证人之学。其中,孔颜之学是成仁的关键所在,如刘宗周的老师许孚远指出:“求仁是孔门第一事,颜子是孔门第一人,克己复礼是为仁第一功夫。”刘宗周的核心著作《人谱》是学者成仁、证人的集中呈现,是刘宗周一生证人实践的经验总结,并明示了具体的证人步骤,主要包括六个条目:一是凛闲居以体独,二是卜动念以知几,三是谨威仪以定命,四是敦大伦以凝道,五是备百行以考旋,六是迁善改过以作圣。从微到显,面面俱到,作为成仁之谱、证人之谱,《人谱》遥接孔颜成仁之学。

刘宗周证人之学有三个重要发展阶段,学旨亦有三种:“始致力于主敬,中操功于慎独,而晚归本于诚意。”三种学旨均可归摄至孔颜“克己复礼”之仁,克己相当于主敬、慎独与诚意。换言之,主敬、慎独与诚意从三个方向展开克己之学,三者由显至微,依次递进。分述如下。

主敬的核心在于“敬”,“礼者,殊事合敬者也”。由此,“克己复礼”相当于克己以主敬。主敬是道德行为个体自我约束的克己,对接孔颜“克己复礼”的四目,以礼约束视、听、言、动,这相当于证人要旨第三目的谨威仪以定命。在第三目中,刘宗周将视、听、言、动扩展到九容,即足容当重、手容当恭、目容当端、口容当止、声容当静、头容当直、气容当肃、立容当德、色容当庄。但是,这样会面临两个问题:一是通过约束使得道德个体行为符合礼,然而在道德个体内在活力激发前,却多处于被动防范状态;二是道德个体之所及多是显性的规范,对于其内在之知与意尚未有足够观照。上述两个主要问题难以通过主敬解决,故刘宗周中年转入慎独。

主敬对应的“克己”之“己”相当于能够视、听、言、动的道德行为主体,这样的“己”是显化的,孔颜对此的约束方式是礼。孔颜之时,周礼尚在,故有章可循,有礼可依。两千余年之后,至刘宗周时,具体的周礼已难以追寻,刘宗周将礼内化为敬,这是孔颜“克己复礼”之礼的新诠释,也是宋明理学发展的必然趋势。刘宗周更进一步内化“克己”之“己”,提出己内之己,“己以内又有己焉。只此方寸之中作得主者是,此所谓真己也”。己内之己便是独,人的敬的行为源于独,因此,克己内化为慎独,这相当于证人要旨第一目的“凛闲居以体独”。刘宗周将证人诉诸于独,其证人、成仁均是依靠道德行为主体自身的努力,这与西方宗教依靠他力的救赎形成鲜明对比。如果此独体戒惧不慎,便会表达在念虑之微,念虑之微显化为九容等,故而在证人第一目与第三目之间还有第二目的“卜动念以知几”。“独”尚未显化,而动念则已经在心内显化,故第二目的证人要旨决定了第三目,源于第一目。

由慎独再深化进阶,刘宗周晚年归本于诚意。“诚意”与“克己”对应,克便是去伪存诚,“克己”之“己”进一步内化为“独内之独”,也就是意。由此,“诚意”相当于内化两层嵌套“克己”。意通常是心之所发,而刘宗周认为:“意者心之所存,非所发也。”由此,意更为内化:所存先于所发,且所存决定所发,所存之意更具有根本性。继续内化“独内之独”,“所发之意”之中为“所存之意”,所存之意相当于三层嵌套“克己”之“己”。

以上主敬、慎独、诚意的三层克己功夫一致,“主敬”之敬、“慎独”之慎、“诚意”之诚三者互通,从三个角度展开“克己”之克。通过(独—意之所发—意之所存)三层嵌套“克己”之“己”,从费到隐,归显于密,一层一层深入,从而将克己贯彻到意之所存,由此意根邃密稳固,在意根处成仁。

在三层克己功夫的基础上,可将证人六目分成两类:前三目是克己的内化,从敬到念、从念到独乃至从独到意,从心之所发之意到心之所存之意,这些属于刘宗周在证人实践中的创新,将孔颜的克己复礼之学带到了新高度。意根归仁之后,由内向外,层层影响,心之所存之意的稳固保证心之所发之意的指向正确,心之所发之意的指向正确保证独体,独体保证念虑之几之善,念虑之几之善保证视、听、言、动的威仪之敬,敬显化为礼,以此承接孔颜的克己复礼之礼。刘宗周对于道德之源的追问类似于同时代的笛卡尔彻底怀疑外在世界,怀疑至“我思”,从“我思故我在”重新确定曾经被彻底怀疑的世界之物。刘宗周是道德伦理世界的彻底追问者与重建者,在克己之根源处实现根本性转折,并稳固确立道德主体。综合来看,六目关系后三目是克己的显化、外化,从视、听、言、动的威仪之礼影响大伦、百行,最终迁善改过以作圣。前三目与后三目相当于微与显的关系,按照中国哲学的显微无间传统,证人六目一以贯之,任何一目都与其他五目相一致。六目中任何一目出现问题,都会影响到后面的证人之目,要解决这一目的问题,还可以向前目追根溯源,以期获得根本性的解决方案。在刘宗周之前,后三目在儒学中均有不同程度的总结与发展,《人谱》最有创见的是前三目,尤其是对慎独、诚意的系统阐发,并将其深化到意之所存,这是刘宗周对于儒家成仁之学的重大贡献。

循持证人六目,从第一目到第六目,拾级而上,可以实现作圣;从第六目依次溯源至第一目,可以找到稳固的支撑,以此确立起道德主体。证人六目的任何一目失守,都有对应的过失,《人谱》中《纪过格》的六种过失反向对应证人六目,从微到显依次为:微过、隐过、显过、大过、丛过、成过。综合来看,改正六种过失,才有可能做到相应层次的证人,换言之,稳固了相应的证人之目,便可以有效防范相应的过失。证人六目稳固道德主体,是迁善;层层防范六种过失,确保道德主体不被侵蚀,是改过。迁善与改过联动,共同追求迁善改过以作圣。以上是证人改过的方法论。在具体的证人实践中,刘宗周深刻体认到改过的艰巨性,若没有经过上述证人条目的实践,“通身都是罪过”,经过上述证人条目的实践,“通身仍是罪过”,乃至在迁善改过中感受到“过无穷”。证人成仁的艰巨并未阻挡刘宗周迁善的动力与确立意之所存的决心,经过长期体证,他最终挺立起道德主体,乃至证人成仁,其方法与经验凝聚成《人谱》。由此,刘宗周成为近世儒学中成仁之学的证成者、证人之学的集大成者,并将孔颜成仁之学带入新境界。

(转自2025年4月7日“中国社会科学网”,作者系中国社会科学院世界宗教研究所教授)

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073