-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

宋书(精装)--(全八册)点校本二十四史修订本

作者:[梁]沈约 撰

定价:¥480.00

宋书(精装)--(全八册)点校本二十四史修订本

作者:[梁]沈约 撰

定价:¥480.00

先前读古书时,见屈原《楚辞·远游》有云:“惟天地之无穷兮,哀人生之长勤。往者余弗及兮,来者吾不闻。” 后来陈子昂在《登幽州台歌》承其精髓,炼成脍炙人口的名篇:“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下!”

姑且不论诗中的政治兴寄,数千年前古人所萌发出的邈远的时空意识,便令人心有戚戚焉。毕竟俯仰之间,已为陈迹,更不必说历史车轮滚滚而过,任何人恐怕都只能自比为车轮扬起的一粒渺渺尘土。

东坡则不然。

这位被世人誉为“坡仙”的诗人,在煌煌文学史上是个独特到足以位列仙班的存在。他的魅力之一,在我看来,是纵使九死南荒仍葆有光辉充沛的想象力、幽默感和自信心,将自己从宦场沉浮的现实镣铐中释放出来,也在人生如梦中悟到了更为超逸的生命体验。

何以言之?重新说回时空意识,东坡自然也深知,古往今来,所谓“废兴成毁,相寻于无穷”(《凌虚台记》),但或许是其人生多歧路,亦多省思,思想上得以将儒释道三者杂糅进而净化,逐渐蜕变出了一颗醇美而超旷的心灵,这在他笔下的诗句中便可略窥一二:

东坡想必是相信自己是不受时间束缚的。他前可与谪仙李白对话,慷慨激昂,谈笑风生,“作诗一笑君应闻”(《书丹元子所示李太白真》);后虽知“百年兴废更堪哀,悬知草莽化池台”,但山水不改,“游人寻我旧游处,但觅吴山横处来。” (《法惠寺横翠阁》)——他也相信着后人必定会来寻访自己的踪迹,如此超迈!又如“异时对、黄楼夜景,为余浩叹” (《永遇乐·明月如霜》),从自身对燕子楼忆关盼盼而设想到后人将会对着黄楼凭吊自己;而更为通透的人生观,则尽在《前赤壁赋》关于水与月的主客问答之中:“盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!”虽时迁事移,亦可尽享天地之间的明月清风。

《苏轼诗集》(中国古典文学基本丛书)

这番自信在几十年后就得到了后人,也是另一位名人的验证。南宋著名诗人陆游在其《入蜀记》中记下了寻访黄州东坡遗迹的始末,他一路吟着“好在堂前细柳,应念我,莫剪柔柯”(《满庭芳·归去来兮》),“别后有谁来?雪压小桥无路”(《如梦令·有寄》),“莫忘小桥流水”(《如梦令·春思》)……试图寻访当年那素朴幽绝的雪堂景象。

东坡对时间的认识,也正是随着其宦旅颠沛所带来的地理空间变化而臻于成熟。以上诗文所提及的吴山是杭州胜景,他一生曾两次来杭州任职,政绩斐然,“杭人乐其政,而公乐其湖山”;黄楼是熙宁十年其任彭城太守时,治理黄河决堤后增筑的;赤壁则指的是黄州赤壁,这是他在遭遇乌台诗案后贬到当地而作。

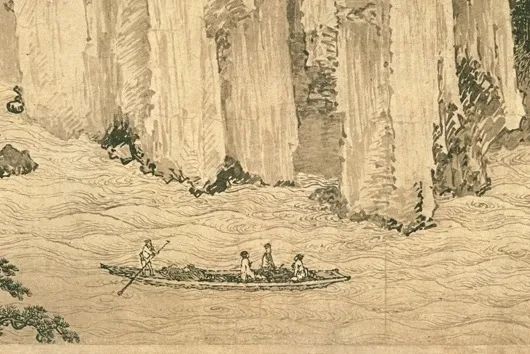

如此说来,在古代交通极为不发达的情况下,东坡从西至东,又由北往南,在神州大地上留下了常人难以企及的足迹——尽管泰半是出于迫不得己。在他初入仕途的时候,就有过“雪泥鸿爪”(《和子由渑池怀旧》)这般精妙的比喻,但当时他还不知道未来的自己将“如鸿风飞,流落四维” (苏辙《祭亡兄端明文》)。东坡一生历经仁宗、英宗、神宗、哲宗、徽宗五朝,本是良相之才,却一生未曾拜相,而是辗转京师、江南、岭南等多地,最后一直贬到了儋州,即海南岛,可谓孤悬海外,贬无可贬。

人生到处知何似?应似飞鸿踏雪泥。

为什么这么远?依然是陆游,在《老学庵笔记》中这么解释道:“绍圣中,贬元祐人苏子瞻儋州,子由雷州,刘莘老新州,皆戏取其字之偏旁也。时相之忍忮如此。”圣人曾说“道不行,乘桴浮于海”,政敌阴鸷而富有戏剧化的选择,也让东坡因而得以自嘲:“吾已矣,乘桴且恁浮于海。”(《千秋岁·次韵少游》)

关于雪泥鸿爪,朱刚先生在《苏轼十讲》中点出其喻义是:“太渺小的事物不由自主地飘荡在太巨大的空间之中,所到之处都属偶然。” 当我们回首东坡的生平,确实存在着太多的偶然与迫不得己,不论前路是升是贬,都由不得他择定一处以长久地安居乐业。可即便如此,与时间一样,东坡又何曾受到空间的束缚呢?

“我本无家更安往,故乡无此好湖山。”

“君不见武昌樊口幽绝处,东坡先生留五年。”

“问汝平生功业,黄州、惠州、儋州。”

……

所谓“此心安处是吾乡”,东坡虽身不由己,但他的灵魂始终是积极而自由的。他在诗文中还极为擅长将眼底目前的空间自由缩放,仿佛天乾地坤尽在其掌握之中,比如著名的“盆水之喻”:

《苏轼文集》(中国古典文学基本丛书)

从“凄然伤之”到“可为一笑”,在茫茫天水间,在最难以纾解愁肠之时之地,东坡依然成功地跳脱出了常人所囿于的时空意识,能做到这一点的,这几千年来又有几人呢?

林语堂曾用英文撰《苏东坡传》,洋洋洒洒数万言,却说书中所写的生平事略“只是一个伟大心灵偶尔留下的足迹”,而 “真正的苏东坡是一个幻鸟般的灵魂,说不定今天还在星宿间梦游呢” 。存一点浩然气,乘千里快哉风,在广袤的时空之间,想必果真能觅得坡公的身影吧。

(本文为第五届伯鸿书香奖·阅读奖获奖作品)

| 推荐阅读:

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073