中华文化教师素养读本

-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

王水照:苏老泉不是苏洵

幼读《三字经》云“苏老泉,二十七,始发愤,读书籍”,知“老泉”乃苏洵之号,先入为主,深信不疑;后章太炎增修《三字经》改为“苏明允,二十七”,亦未探改笔底细。及长,阅叶梦得《石林燕语》卷一〇说:“苏子瞻谪黄州,号东坡居士,东坡其所居地也。晚又号老泉山人,以眉山先茔有老翁泉,故云。”叶梦得离苏轼时代不远,且与苏轼幼子苏过交往颇密,其言之凿凿,似可信从。

苏洵

苏轼

其后辨误之文层出不穷。其证据大略有二:

一是发现苏轼书画中自钤“老泉山人”“老泉居士”之印章。如明郎瑛《七修类稿》卷一九《辨证类》“老泉为子瞻号”条在引述《石林燕语》后云:“尝闻有‘东坡居士、老泉山人’八字共一印。而吾友詹二有东坡画竹,下用‘老泉居士’朱文印章。据此,则老泉又是子瞻号矣,然岂有子犯父号之理?”明焦竑《焦氏笔乘·续集》卷二“老泉”条、张燧《千百年眼》卷一〇“老泉是子瞻号”条所述与郎瑛大致相同,但改作“坡尝有‘东坡居士、老泉山人’八字共一印,见于卷册间,其所画竹,或用‘老泉居士’朱文印章”。后吴景旭《历代诗话》卷五八、丁传靖《宋人轶事汇编》卷一二等,均把此段引作《石林燕语》语,贻误。

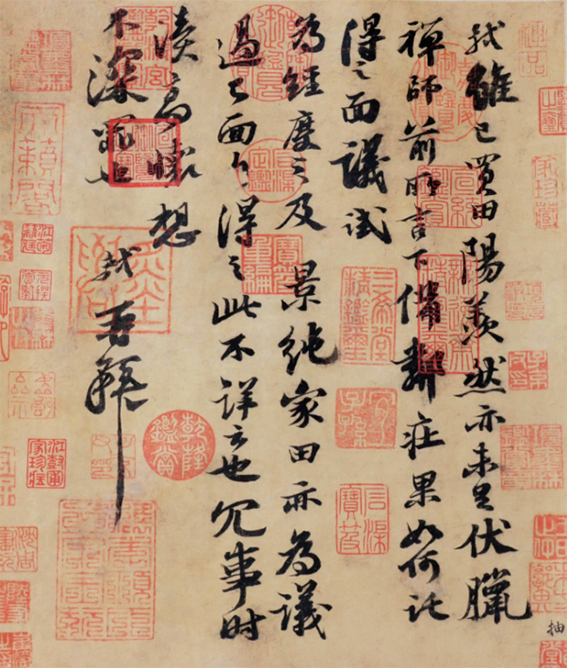

明人黄灿、黄炜《重编嘉祐集纪事》谓亲见苏轼《阳羡帖》有“东坡居士、老泉山人”之图记。戚牧《牧牛庵笔记》亦谓“原版《晚香堂帖》尾有‘东坡、老泉’之印,钤苏轼名下,此其明证”。此外,今存清人师亮采所刻拓《秦邮帖》卷一,收苏轼所书《挑耳图题后》正用“东坡居士、老泉山人”之印。这是颇有说服力的证据。

北宋苏轼《阳羡帖》旅顺博物馆藏

据载此帖原有引首乾隆帝书御制诗,后幅有元末明初僧人来复、董其昌、项元汴三人题跋。而因其为清宫散失之物,现卷后仅剩来复跋文,余题尽失。

二是从苏轼诗中用“老泉”语来作反证。如阮葵生《茶余客话》卷一二“老泉非苏洵号”条云:“东坡得钟山泉公书,寄诗云:‘宝公骨冷唤不闻,却有老泉来唤人。’(见《六月七日泊金陵阻风,得钟山泉公书,寄诗为谢》一诗,作于元祐八年)果老苏号老泉,敢作尔语乎?惜不令焦文端(焦竑)闻之也。”宋时避讳甚严,苏轼因祖父名苏序,凡作诗文集序时均改称“叙”,未敢稍违,阮葵生问得有理。

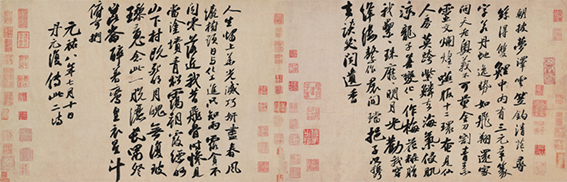

我在1984年秋参观日本大阪市立美术馆时,曾观赏该馆所珍藏之苏轼所书《李白仙诗卷》墨迹。该件后有金人蔡松年、施宜生、刘沂、高衎、蔡珪五人的题跋。其中高衎(金世宗时吏部尚书)于正隆己卯(四年,即宋高宗绍兴二十九年, 1159)的跋文云:“太白清奇出尘之诗,老泉飘逸绝伦之字。”这说明早在南宋初年,金国士人已称苏轼为“老泉”了。当时,“程学行于南,苏学行于北”,金人对苏轼是颇为熟稔和景仰的。此例可为“苏轼号老泉”助证。

北宋苏轼《李白仙诗卷》 日本大阪市立美术馆藏

但是,从南宋以还,人们又常以老泉称苏洵(有人认为北宋曾公亮有《老泉先生挽词》、蒲宗孟《祭苏老泉先生文》,实有出入)。如宋光宗时郎晔《经进东坡文集事略》称苏轼为“老泉仲子也”,《三字经》的作者王应麟、《文献通考》的撰者马端临,学识淹博,亦是如此。今存南宋刻本《东莱标注老泉先生文集》十二卷(绍熙四年刊,1193)、《老泉文集》十一卷(见《三苏先生文粹》所收,南宋婺州王宅桂堂刊本),与题名《嘉祐集》者同时并行。

把“老泉”加之于苏洵,亦非空穴来风,恐事出有因。一种推测是由于梅尧臣作“老泉诗”故。如清杭世骏《订讹类编续补》卷下“苏老泉”条云:“老泉者,眉山苏氏茔有老人泉,子瞻取以自号,故子由祭子瞻文云‘老泉之山,归骨其旁’。而今人多指为其父明允之称,盖误于梅都官有《老泉诗》故也。”按,梅尧臣于嘉祐三年(1058)有《题老人泉寄苏明允》诗,只是记述苏洵家乡有关“老翁泉”的传说:“泉上有老人,隐见不可常。苏子(苏洵)居其间,饮水乐未央。”与误以为老泉号苏洵者,实无必然关系。

位于四川省眉州市的苏洵家族墓地

我想做另一种推测。宋神宗熙宁末年,朝廷郊祀,广施封赠,苏洵被追赠为“太常博士累赠都官员外郎”,苏轼于元丰元年“谨遣人赍告黄二轴”,“择日焚纳”祭奠乃父。这篇祭文题名为《祭老泉焚黄文》。此处“老泉”原指先茔墓地,与苏辙《再祭亡兄端明文》“老垄在西,老泉之山。归骨其旁,自昔有言”之“老泉”,其义相类,但也可能被误解为指称苏洵了。

(上文摘自《苏东坡和他的世界》,原标题为《“老泉”非苏洵之号补证》)

点书影进入京东购买本书

《苏东坡和他的世界》

王水照 著

9787101131673

98.00元

打开淘宝扫描上图二维码购买本书

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073