-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

诗词博物

多识草木鸟兽之名。

——孔子

仰观宇宙之大,俯察品类之盛。

——王羲之

那些感受大地之美的人,能从中获得生命的力量,直到一生。

——蕾切尔·卡逊

翻阅典籍,我们会发现,历史上很多杰出人物,孔子、苏东坡、亚里士多德、牛顿……都是博物学爱好者。

学习博物学,可以让孩子们了解到世界的广大、丰盛、美好。

从对天地万物的体察中,汲取蓬勃的生命力量。

古诗词以美丽的语言,凝铸了古人们鲜活的情思。

同时,又包含大量历史典故、自然风物、社会生活等博物内容。

如果,从博物学的角度学习古诗词,不仅能感受人类心灵的细腻丰富,还能帮助孩子们了解人文历史、自然科学。

从诗词阅读中,窥见万千世界。

为了让孩子们获得更好的学习效果,我们特以“古诗词里的博物志”丛书(中华书局)为底本,打造了“古诗词里的博物志”系列视频课程。

课程内容所依据的文本,由8位文学、历史、科普等领域的业内大咖诚意打造。

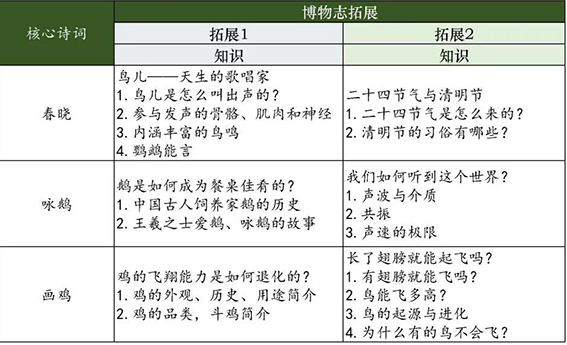

课程共50首诗,每一首诗分为两部分:

基础课程(1集):围绕古诗词本体知识进行学习,从诵读、诗意、诗人、背景等维度,深入浅出地对孩子进行引导。

拓展课程(2集):围绕基础课程的核心诗词从地理名胜、动物植物、科学现象、历史典故、衣食住行相关知识等多角度进行适度延展。

适合3岁以上的学前儿童,以及小学1-6年级全阶段孩子。

孩子们可在课余时间观看课程,即便没有老师,也能获得专业的诗词辅导!

孩子们可从课程中获得什么?

1

认识世界,探索自然

古诗词中有大量自然科学的内容。

好的诗人必然是敏锐的观察者,他们拥有细腻的感知力,更善于捕捉、记录自然万物之美。

所以,在古诗词中学习博物志,可以带孩子更好地认识世界,探索自然。

比如杜甫的《绝句》:

两个黄鹂鸣翠柳,

一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,

门泊东吴万里船。

这首小诗家喻户晓,那你知道诗中的“黄鹂”到底长什么样吗?

黄鹂

黄鹂是雀形目、黄鹂科若干种鸟类的统称。中国人常见的一种俗名‘黄莺’的黄鹂,学名叫黑枕黄鹂。

它身上的羽毛大部分是黄色的,胸腹部尤其鲜亮,所以民间又称之为黄鸟。黑枕黄鹂的体色以黄色或黄绿色为主,翅膀最外面的几根羽毛以及尾巴大都为黑色,因为“后脑勺”有一条黑纹,从而得名“黑枕”。

中国境内的黑枕黄鹂主要分布在东北和西南地区,杜甫所在的四川正是其主要栖息地之一。(《古诗词里的动物植物》)

于古诗词学习中,认识自然。

此过程,有助于培养孩子的好奇心这一面向未来的重要素养。

2

人文历史,知所来处

中国历史悠久,朝代数次更迭。

诗文中我们熟悉的历史名楼,大多都因战乱而经历了多次的毁坏与重建。

如诗人王之涣所登的鹳雀楼:

白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

鹳雀楼

鹳雀楼始建于南北朝时期的北周,最初用于军事瞭望,是一座戍楼。随后历经隋到金700余年,直至元初成吉思汗的金戈铁马进攻中原,在蒙古军围攻蒲州的一次战役中,当时的守官担心戍楼落入敌军之手,被对方作为军事瞭望之用,于是下令放火烧掉鹳雀楼。

从此,无限辉煌的鹳雀楼灰飞烟灭,仅仅留下故址。后来又因为黄河水泛滥,河道摆动频繁,一代名楼故址被淹没,随后便难以寻觅,致使楼毁景失。人们只得以蒲州西城楼为“鹳雀楼”,登临作赋者依然络绎不绝,而此刻的文人们表达的则更多的是对鹳雀楼的惋惜。

2002年9月,新的鹳雀楼在永济市的黄河东岸、蒲州古城城南重建落成。(《古诗词里的地理名胜》)

然而,无论历经怎样的动荡,只要文脉不断,我们寄托在历史名物上的情感就能一直延续。

认识诗中的人文名物,了解古人生活,知晓他们情感抒发的来源,可以让孩子们感受到我们文化的温情,并获得文化归属感。

3

开阔眼界,滋养心灵

超越己身,认识世界,带给我们的不仅是知识的积累,还能够开阔眼界,滋润心灵。

正如,一生坎坷的苏东坡,在“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷”之际,也终在与自然风物的感应中,寻求到“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭”的豁达与解脱。

东坡在自然中获得的滋养在他一生中可谓常见,他不仅自己获得这力量,亦用它们鼓励友人。

荷尽已无擎雨盖,

菊残犹有傲霜枝。

一年好景君须记,

最是橙黄橘绿时。

四句小诗,勾勒出深秋初冬季节的物候特征,虽青翠不在,却正是橙橘成熟之时。

秋日

秋天树叶变黄是植物的一种自我保护机制,树叶脱落同样也是这一机制的结果。

秋季气温变低,白昼时间变短,空气也变得越发干燥,植物为了保持体内的水分,抖落掉一身的叶子是个非常明智的选择。落叶后,这些植物准备进入冬季的休眠期。

但是,这种典型的秋景只在地球上的有限区域内存在,这些地段往往是温带落叶林地带……也就是说,秋天不仅是个季节交替的时间概念,也是个很狭窄的地域概念。(《古诗词里的科学现象》)

须知,植物秋冬凋零,是为了更好地保存力量,获得重生。

了解树叶凋零脱落的科学原理,看此时景色是否又更觉可贵了呢?

此外,课程中有大量实景画面和原创动画,配合文字内容,美观与准确兼备;讲解配音采用悦耳童声,活泼自然。

让孩子们看得懂,听得进,学得开心~

我们希望,孩子们可以在对《古诗词里的博物志》的学习中,感受到人类心灵世界的浩瀚和自然万物的神奇。

从而,带着这份对世界的好奇和美好期许,慢慢长大。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073