-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

我们熟知的明末清初启蒙思想家,有顾炎武、黄宗羲和王夫之,其实当时,还有一位,与他们并驾齐驱。

他的代表著述,被梁启超誉为“数千年中历代圣人思想的一个总结,凝聚着东方哲人智慧的精华,实乃醒人之良药,逆耳之忠言”,长期以来,却被历史的尘埃掩埋。

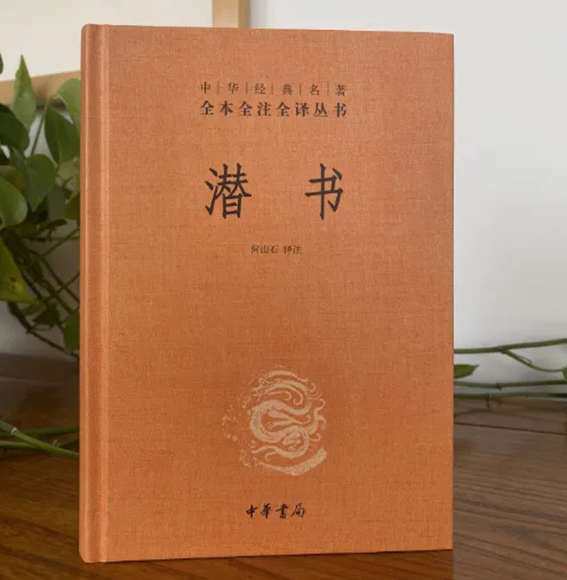

他就是唐甄。这本著作,叫《潜书》。

唐甄(1630—1704),原名唐大陶,字铸万,别号圃亭。生于四川达州,为顺治丁酉举人。他出身仕宦世家,自己却功名淹蹇,仅有山西潞安府长子县知县不到一年的为官经历,因此也使得史书中关于他的记载寥寥。

唐甄困顿半生,衣食匮乏,虽为文不辍,却鲜有人知。幸得以文名当世的魏叔子(魏禧,字叔子,明末清初散文三大家之一)慧眼识珠,才使得他的才华为人所知。

史载,当正躺在竹床上袒裼纳凉的魏叔子读到唐甄的书后,“蹶然起,呼门者追客,必使反”,“衣冠迎入,扶大陶坐堂上,而自拜于堂下,曰:‘五百年无此文矣!’”他读竟付梓,《潜书》才得以一见天日。

曾参与编撰《明史》人物传的清代文学家徐釚,盛称唐甄的著述为“当代作家第一”;清初的思想家王源,读了《潜书》说:“初见其论学、论兵诸篇,卓识伟论,非近代所有,文亦驾唐宋而上,为之狂喜。”

《潜书》原名《衡书》,唐甄在初创《潜书》时,模仿东汉王充《论衡》的体例,共完成十三篇,取名为《衡书》,是向王充致敬,同时蕴含作者的政治抱负:“志在权衡天下。”

后来,《衡书》增加了八十余篇,已突破原有规模,唐甄感于自己颠沛流离、连蹇不遇的人生境遇,遂将书名改为《潜书》,取“潜而待用”之意。

“潜”这个字,让我们很容易就想到东汉思想家王符所著《潜夫论》。这部书是先秦子书匡正时蔽、解除民瘼、扶倾救乱、力挽衰世的“救世”精神在东汉的特别传承。全书揭示汉末弊政乱俗,讨论治国安民方法,在理想主张与精神品格上达到了很高的境界。“潜夫”,表明作者是隐居山野、身处下位的处士,同时表现作者对于自我价值的一种认识。

从子书理念的承传上看,就如唐甄友人杨宾所说:“唐子铸万独喜《孟子》《战国策》《管》《列》诸书,读之终身不倦。 ”(《唐铸万潜书序》)唐甄是非常推崇先秦诸子之文的,《潜书》从整体结构到具体章法,都体现了鲜明的子书特色。比如在行文中,唐甄主动吸借鉴先秦诸子的写作手法,采用主客问答的形式对论题展开分析辩难,说理喜用比喻、寓言等手法来增强表达效果。

从先秦诸子,到两汉子书之翘楚,再到清初子书之代表,精神和文法上的双重传承脉络,通过书名就可以发现。

全书共97篇,分为上、下篇,上篇为唐甄的学术思想,下篇为唐甄的社会治理主张。虽然内容繁多,但线索分明,以论实功为经,心性为纬,将学术与社会治理紧密结合,来实现了个人修养与社会责任的统一。

在上篇五十篇中,唐甄不仅沿着“正心诚意”这一传统命题,对传统的心性之论发表自己的看法,而且从时代新变因素出发,对儒学重社会治理、重实绩的“计功”特点着力挖掘,对儒学作了适应时代需要的新的阐释。他主张“性灵天地万物”,认为人性本善,仁义礼智根植于心,但需通过实践方能彰显。他批判程朱理学空谈心性、脱离实际,提出“事功出于心性之修养”,强调“儒者计功”的务实精神。例如,在《辨儒》篇中直言:“儒者之学,贵于能治天下。不能治天下,虽博学何益?”这种将学术与社会治理紧密结合的视角,不仅是对传统儒学的革新,更是对明末空疏学风的尖锐批判。

尤为可贵的是,唐甄并未止步于理论构建。他继承孟子“五亩之宅,树之以桑”的养民思想,将“重民生”融入学术内核,主张“真能以性合于天地万物”,以此实现个人修养与社会责任的统一。这种“实学”精神,为后世经世致用之学开辟了道路。

如果说上篇是唐甄思想的根基,下篇四十七篇,则是其治世主张的实践蓝图。

面对明末吏治腐败、民不聊生的乱局,唐甄以“民本”为纲领,提出了一系列振聋发聩的改革方略。这是一个有良知的知识分子关注民生、关心生民的最温情的体现。

唐甄的主张包括抨击君主专制,主张平等、富民为本,革新经济、整饬吏治,倡廉务实、废除弊政,革新制度等诸多方面。

唐甄直言,“乱天下者惟君”,“天子之尊,非天帝大神也,皆人也”。他揭露秦以来两千年封建帝制的本质,指出帝王实为“天下大害”,甚至主张“凡为帝王者皆贼也”。这种对君权的批判,与黄宗羲《明夷待访录》遥相呼应,堪称早期民主思想的先声。

在《富民》篇中,唐甄提出“立国之道无他,惟在于富”。他痛陈社会不公:“王公之家,一宴之味费上农一岁之获”,而贫民“食糠粞犹以为美食”。为此,他主张轻徭薄赋、鼓励农桑,甚至提出“更币”这样看上去很反常识的措施,以杜绝官僚体系对民财的侵吞。

所谓“更币”,就是使用铜钱、锡钱代替银两,官员的俸禄、老百姓所缴纳的赋税等,都配以铜钱,推进铜钱在流通领域的使用规模。这样一来,不用多久,铜钱与白银就成为同样的流通货币,富裕之家也不可能大量囤积白银了。而大量使用铜钱所可能带来的麻烦,唐甄都一一作了反驳。

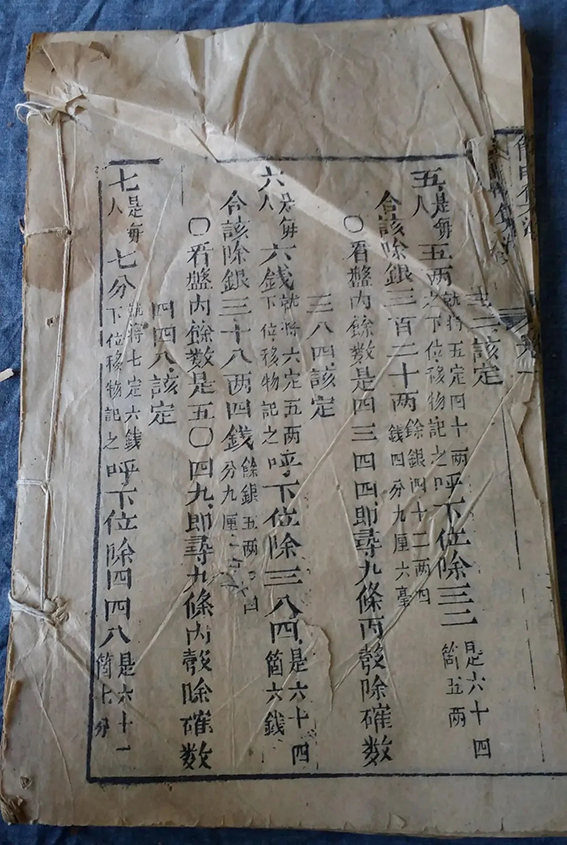

自明代开始,白银因其币值稳定、易于携带等特点,被作为货币广泛流通。到了清代,随着商品市场的进一步扩大,白银使用更为广泛。康熙时,珠算家沈士桂著《简捷易明算法》,提到“堆垛银数法歌诀”,专门针对白银重量换算时,两、钱、分、厘多位数累加不便而创作,方便大众了解白银知识。图为该书清刻本内页。

唐甄对吏治腐败的剖析尤为深刻。他指出:“天下之大害莫如贪”,官员若“廉而不能养民”,则与贪吏无异。在《省官》篇中,他提出“官多禄薄”是贪腐之源,主张精简机构、厚禄养廉,并建立以民生福祉为核心的考核制度。

值得注意的是,唐甄以《贱奴》《丑奴》《去奴》《耻奴》整整四篇的分量,来探讨防止太监干政的问题。针对这一现象,讨论力度如此集中,在历代文集中都是很少见的。这并非因为他个人跟这一群体有什么私人恩怨,而是实在有感于明末阉党给朝政和国家带来的破坏实在巨大,那么,如何管理阉党,避免太监乱政,将乱局扼杀于萌芽状态,便成为值得特别讨论的重大政治问题。

他首先在人格特征上,给太监群体下了一个“四不似”的定义:不似人身、不似人面、不似人声、不似人情。这个群体的生成,本就是违背自然、摧残人性的,而出于各类原因,必须要继续使用这个群体的话,就要特别留意他们给国家君主带来的大患小患,用制度来严格约束管理。

而纵观整个清朝的历史,清廷通过制度与法规设计,严惩太监的越界行为,将这一群体的权势,限制在了一个较小的范围内。像东汉、晚唐、明朝那样严重的宦官乱政局面,确实没有再出现。

-------------------------------

从批判君权、限制乃至废除太监,到改革兵制、吏治,唐甄的治世方案几乎涵盖国家治理的每个角落。这些主张,有的至今仍具现实意义。其“以实则治,以文则不治”的务实理念,对现代社会的治理有着重要启示意义;“天地之道故平”的呐喊,至今仍在叩击社会公平的大门;从“显名厚实归于己,幽忧隐痛伏于民”的痛切,到“如在其位而谋其政”的责任感,唐甄诠释了何为士人的良知。

《潜书》超前地预见了近代社会的变革需求。其民本思想、平等主张与对专制的批判,不仅与黄宗羲、顾炎武等大家共鸣,更被章太炎誉为“戴震思想之先声”。

今日,“三全本”《潜书》全新面世,以权威底本为依托,辅以详注、译文与解读,兼具学术性与普及性。不仅是对经典的致敬,更是对当下的一份馈赠。翻开此书,您将触摸到一个知识分子的赤子之心,更将收获一份跨越时空的治世智慧。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073