-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

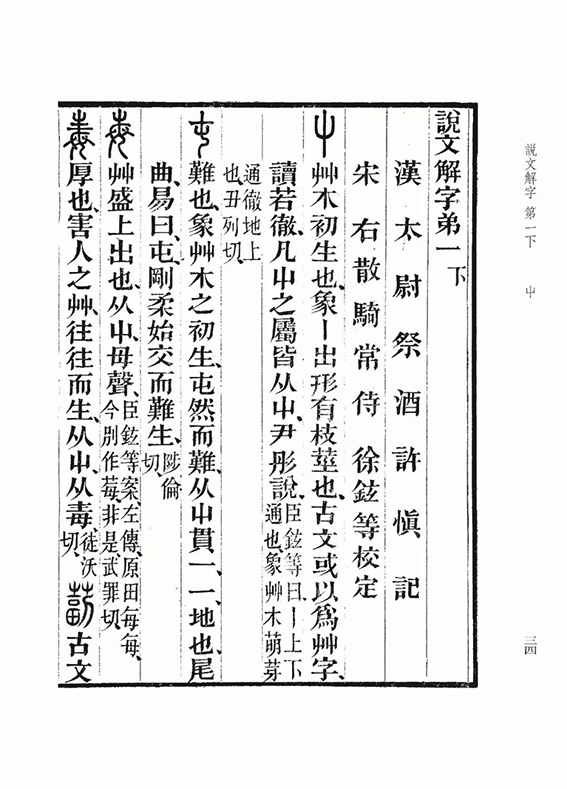

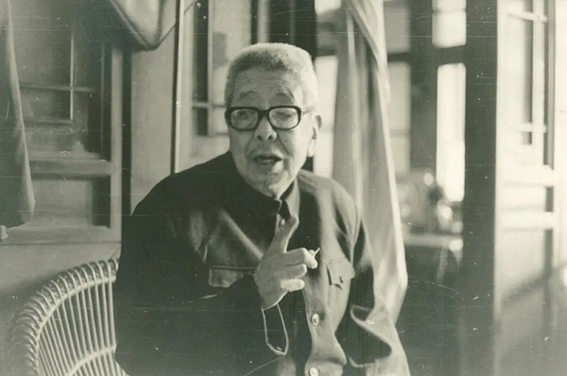

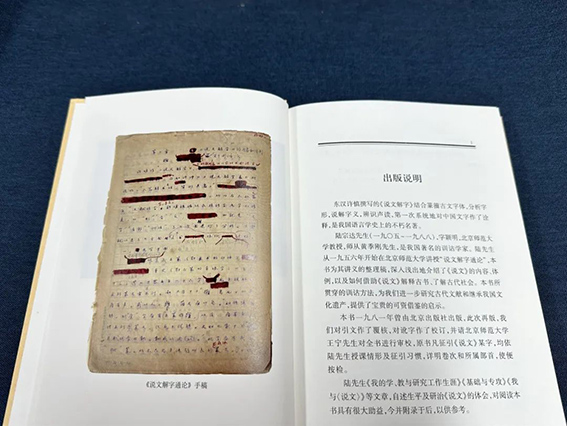

陆宗达先生22岁起,跟随黄侃先生学习语言文字学,翻烂了好几部《说文解字》,从看似最拙笨的研习中探得了高深的专门学问。又在黄侃先生的指导下,精读了《毛诗》、《左传》、三《礼》和《周易》等书,回头再来体会,觉得《说文解字》一切都活了起来。

陆先生50多岁开始,在北京师范大学讲授“说文解字通论”,使文字训诂之学一脱往日的深奥艰涩之貌而通俗可习,极大地推动了文字训诂学的普及和应用。

在中华书局《说文解字通论》第二版印行之际,让我们重温陆先生的《基础与专攻——从黄侃师学习〈说文解字〉的体会》一文,一起去感悟那段经历。

我早年认识近代国学大师黄侃(季刚)先生,深深钦佩他在民主革命中的勇气与志向,仰慕他的才华与学识。从一九二六年起,我便决心跟随他学习“小学”(也就是文字训诂学)。

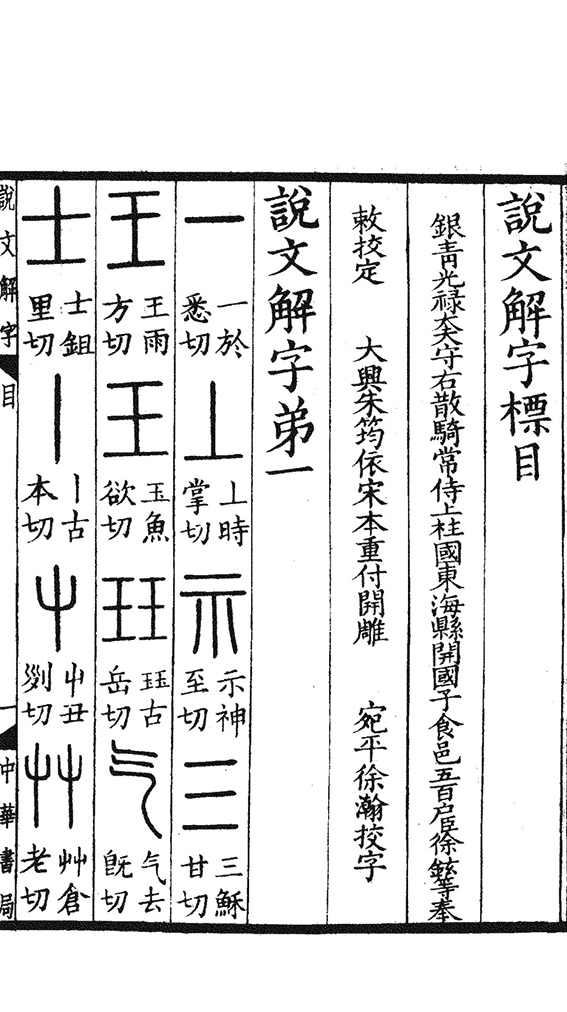

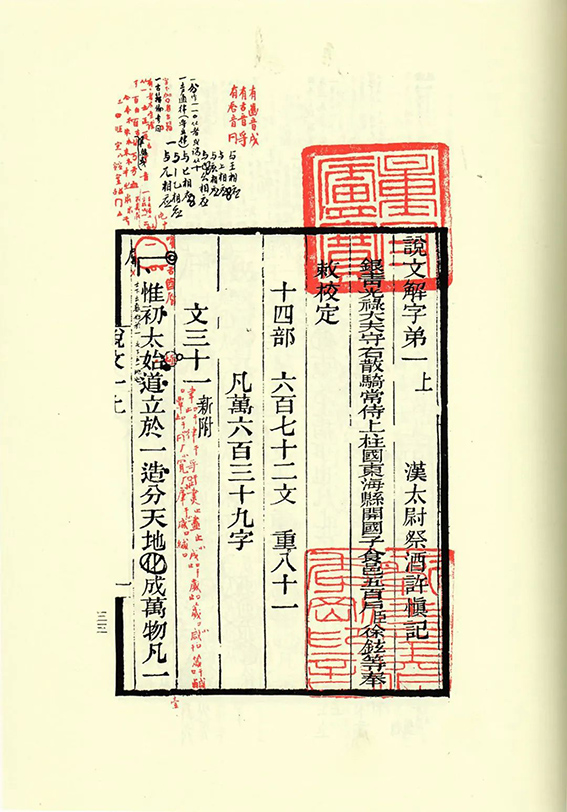

但是,当我步入这个“便捷”之途时,很快就发现学习《说文解字》并不轻松。尽管《说文》只有五百四十部,九千三百五十三个正篆加上一千一百六十三个重文,少于后来的《康熙字典》五六倍,每字下的形音义说解又简到不能再简;但是,其中的文字、音韵、训诂材料十分丰富而系统。把《说文》当成一般的字典查查固然容易,要想运用它来辨文字、集声韵、通训诂却是一件十分艰巨的工作。

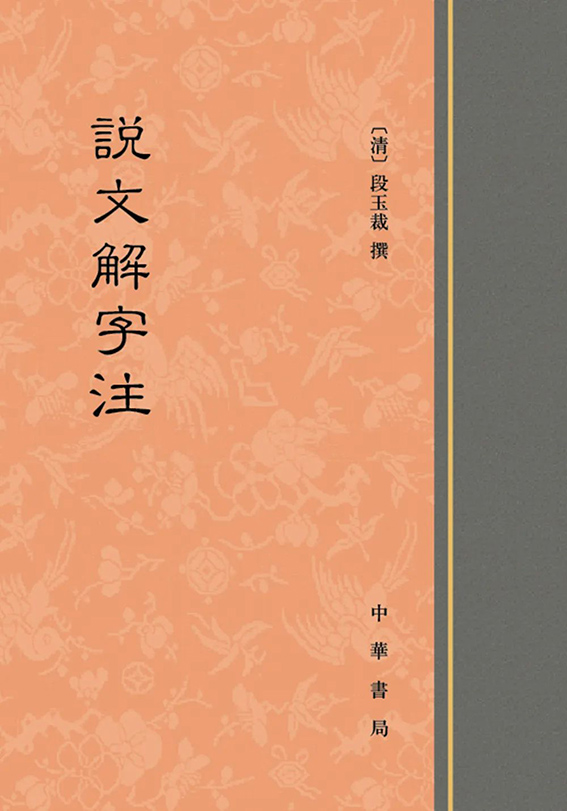

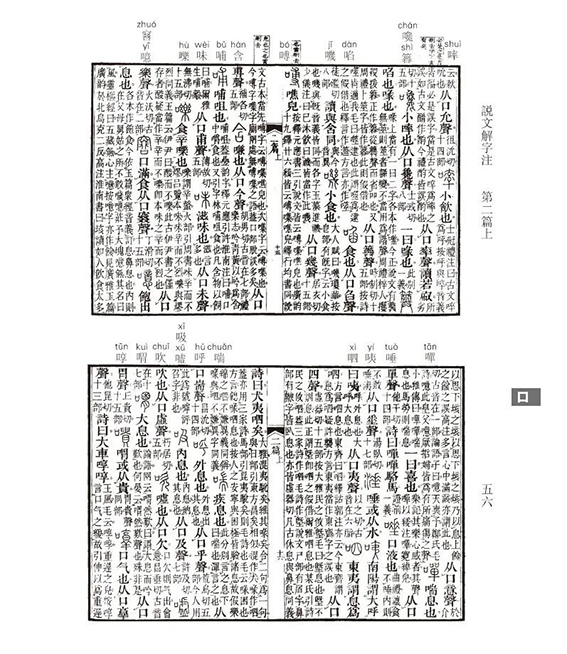

季刚先生让我先拿出段玉裁的《说文解字注》连读三遍,然后抛开段注光读《说文解字》白文。读完了段注,白文似乎没什么可读的了,其实不然,《说文》的基本功都在白文里。

首先,我把《说文》里正篆本字下未出现的旁见材料都集中起来,抄在正篆本字下面。例如,“慶”字下说:“吉礼以鹿皮为贽,故从鹿省”,这一条抄在“鹿”字下面。“䞈”字下说:“此古货字”,这一条抄在“货”字下面。而“䞈”与“货”既是异体字,则“为”与“化”便是同音,所以,还要同时抄在“为” 和“化”字下。“頨”字下说:“读若翩”,这条抄在“翩”字下。“獱”是“猵”的重文,也就是说“宾”与“扁”做过一对异体字的声符,它们的读音也应相同或相近,于是又把这一条分别抄在“宾”与“扁”字下面……类似这种旁见材料,大约有十多种、一万一千多条,等全部作完,已经翻烂了好几部线装《说文》。

这还不算完,还要把《说文》中全部的形声字归纳到每个声符下面,并且把每个声符按声和韵填到古韵表里。同时,把说解里和正篆音近义通的字挑出来。比如,“天,颠也,至高无上,从一大。”“天” 是正篆,“颠”、“至”、“上” 都与“天”或双声韵近,或叠韵声近,或完全同音,而意义又相通;所以,全都圈出来。等这些工作都作完,我已经把《说文》又通读了几遍。

说实在的,拿着一部《说文》翻来翻去,整天面对那九千来条材料,写些重复的字,做这些烦琐的工作,开始时真感到枯燥无比。但是,渐渐地,我不但弄熟了《说文》的部首、编排,而且完全明白了自己所作工作的意义。我理解了文字的形音义都是有系统的,散见在《说文》中各处的材料都是统一的,只有把它们集中起来,才能在纷繁之中见其头绪,并从不同的角度解决文字训诂的问题。我不但懂得了《说文》的体例,而且了解了许慎体现在《说文》里的文字理论,更重要的是,我明确了传统语言学形音义统一的基本方法,谋求到治文字训诂学的主要途径,有了一种豁然开朗的感觉。

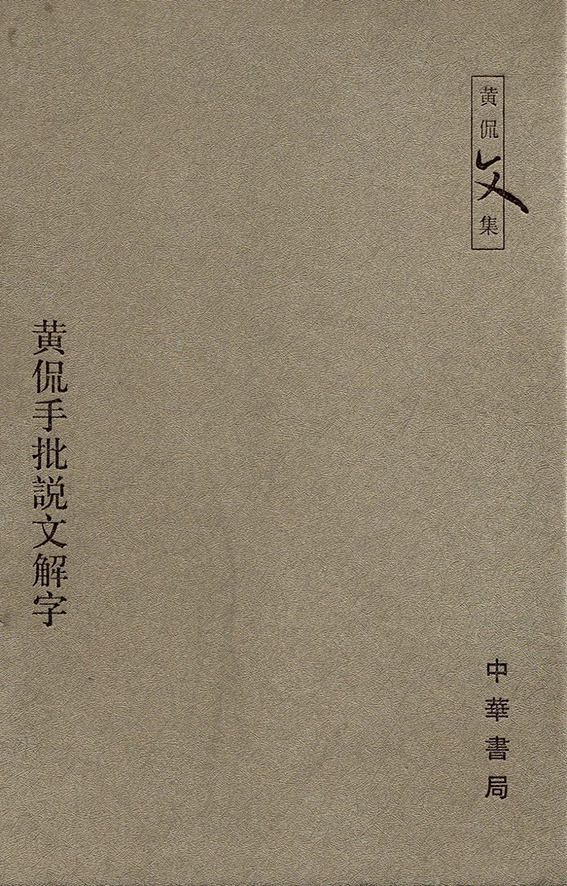

我以为自己在《说文》上下的功夫够多够大了,其实,季刚先生在《说文解字》上作的工作比他教我作的还要琐细。 我曾亲眼看见他把说解字中不见于正篆的字全挑了出来。开始时我不理解为什么要这样做。后来,我在《说文解字注》里发现段玉裁把不见正篆的说解字全都改掉,因为这个,造成了段注的不少失误。我才明白,季刚先生挑出不见正篆的说解字,是为了把古籍小篆与汉代当时的文字进行对比,他承认文字的发展,承认前代小学家所谓的“俗字”。这使他的文字训诂工作少犯很多错误。

由此我便渐渐懂得,任何高深的专门学问都要从看来是最拙笨的工作开始。每一项枯燥烦琐的工作背后,都隐藏着一片学术的新天地。 唯有从最基础的工作作起,才能深入到自己所学的领域中去。从此,我对季刚先生的指点便更为信服。

《说文》弄熟后,我又读了不少小学专书,同时留意运用这些专书去解决古代文献阅读中的问题。季刚先生在处理精与博的关系上也给我很大的启发。他熟读九经三史,诸子百家多有精研,诗词歌赋出口成诵。唯其博,他便能吸收更多的营养而达到精深的高度;唯其精,他才能将芜杂的材料挑选整理、去粗取精,做到博而不乱。但是,他的博,也是从一两部文献开始的。

我在他的指导下,精读了《毛诗》、《左传》、三《礼》和《周易》,而且读书量日益增多。掌握了更多的古代的活语言,又熟悉了古代的训诂材料,再来体会《说文》,便觉得一切都活起来。随着很多疑难问题的逐步解决,我对《说文解字》的理解就更深入。我不但能熟练地讲解它、自如地运用它,还能够评论它、甚至纠正它了。

我以学习《说文解字》为例,并不是说攻文字训诂学只有一本《说文》就够了。更不是说任何问题通过《说文》都能解决。我只是想通过这件事向中青年的同行们谈谈自己的一点体会:专攻要从基础开始。任何书,下了苦功夫,才能自如地运用它。而只有不断运用它,才能更为精通它。并且,学习是无止境的,要活到老,学到老。

今天的时代与我初学《说文》的时代已大不一样了。可以说,各方面都发生了天翻地覆的变化。在文字训诂学上,科学的理论和科学的方法也已有了很大的进展。但是,在这个继往开来的新时代里,我们民族的文化遗产仍有待继承,文化教育更需加速发展。 文字训诂学不但需要提高,更需普及和广泛应用。 在我们这一个学术领域里,下点苦功夫打好基础,是绝对必要的。

(本文摘自《说文解字通论》附录一,原标题为《基础与专攻——从黄侃师学习〈说文解字〉的体会》)

点书影进入京东购买本书

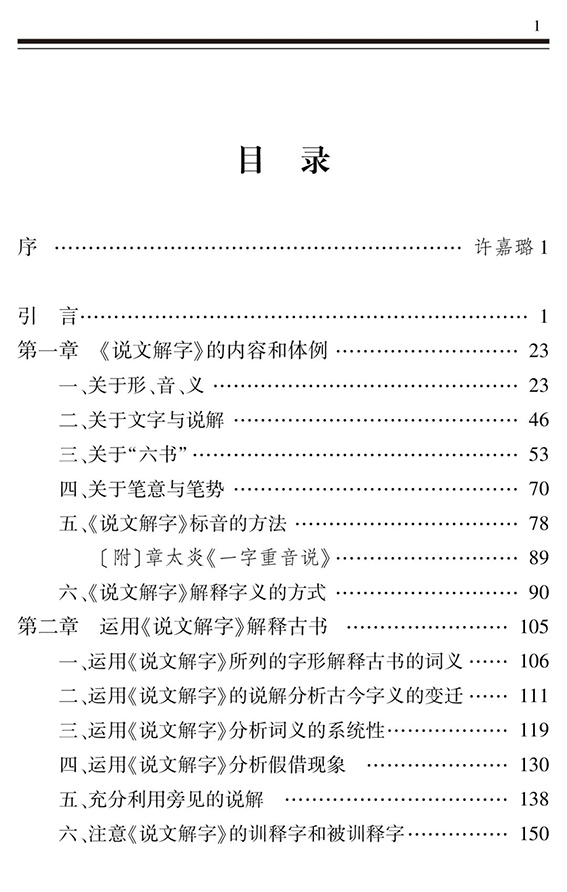

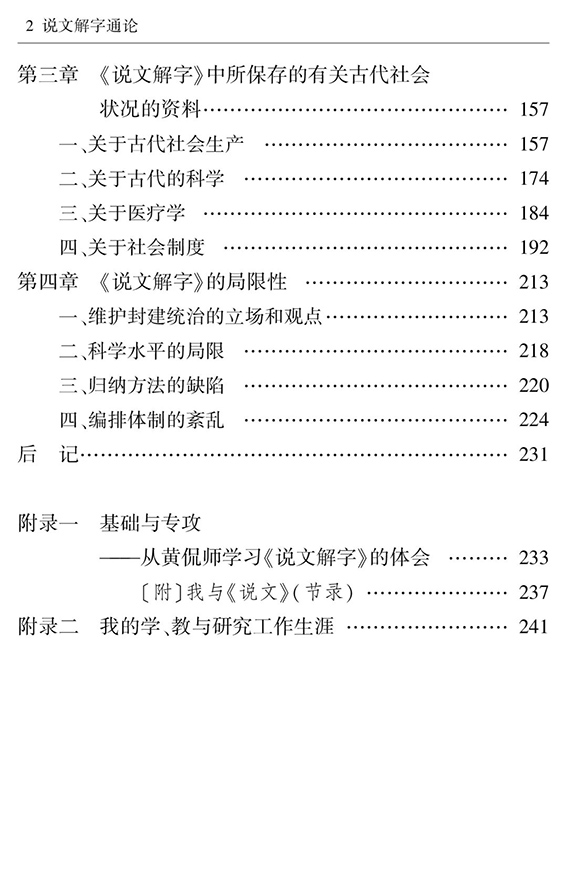

本次出版,对引文作了覆核,对讹字作了校订,并请北京师范大学王宁先生对全书进行审校,原书凡征引《说文》某字,均依陆先生授课情形及征引习惯,详明卷次和所属部首,使便按检。并附录陆先生《我的学、教与研究工作生涯》《基础与专攻》《我与〈说文〉》等文章以供参考。

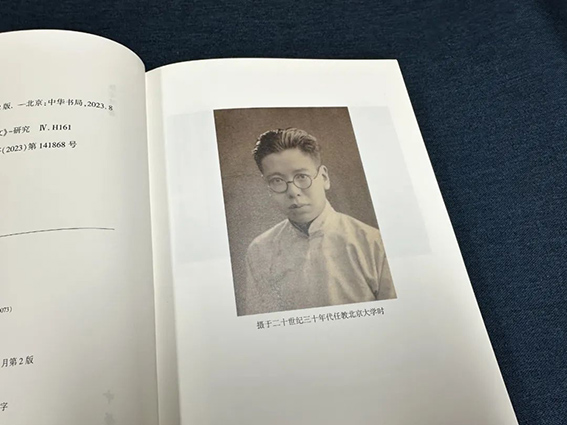

陆宗达(1905~1988),字颖明,浙江省慈溪人。我国著名训诂学家,师从黄侃先生。1928年自北京大学毕业后受黄侃推荐,任上海暨南大学讲师,后历任北京大学预科讲师、辅仁大学讲师、中国大学讲师、东北大学讲师、民国大学教授、北京师范大学教授、中国社会科学院语言研究所学术委员会委员、《中国语文》编委会委员等。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073