-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

《七奇图说》系明末清初西方地理学著述中有关西方文化景观的一个最精彩的全新描述。“天下七奇”即今人所述“世界七大奇迹”(Seven Wonders of the World),除了埃及金字塔依旧巍然屹立在沙漠中,其他六处如今都已经湮没在历史的尘埃之中。最早提出“七奇”一说的是公元前225年拜占廷的菲洛(Philo of Byzantium)写下的那篇《关于世界七大奇迹》的精彩文章,其手卷至今收藏在德国海德堡大学。但一般认为是公元前2世纪的西顿旅行家昂蒂帕克(Antipater of Sidon)最早总结出沿途所见的七个最伟大的人造文化景观。

关于“天下七奇”的个别记述,在13世纪上半叶的中国文献中已经出现,如南宋赵汝适《诸蕃志》的“遏根陀国”一条称:“相传古人异人徂葛尼,于濒海建大塔。下凿地为两屋,砖结甚密,一窖粮食,一储器械,塔高二百丈,可通四马齐驱而上,至三分之二,塔心开大井,结渠透大江以防他国兵侵,则举国据塔以拒敌,上下可容二万人,内居守而外出战。其顶上有镜极大,他国或有兵船侵犯,镜先照见,即预备守御之计。近年为外国人投塔下。执役扫洒数年,人不疑之,忽一日得便,盗镜抛沉海中而去。”据夏德、柔克义的译注,“遏根陀”为“Iskanderiah”之阿拉伯语对音,指亚历山大港。“徂葛尼”为“Dhul Karnein”之阿拉伯语对音,指建置亚历山大港的亚历山大大帝。“大塔”即法罗斯灯塔。但这一记述并没有放在“天下七奇”的框架内予以介绍。因此,有学者认为《坤舆图说》“是第一次将西方世界七大奇迹的概念传入中国”。其实,汉文文献中第一次出现“天下七奇”概念的,确切的是艾儒略的《职方外纪》。1623年问世的《职方外纪》曾提及了“七奇”中的三奇,一是罗得岛的巨人铜像。二是埃及金字塔:“昔国王尝凿数石台,如浮屠状,非以石砌,是择大石如陵阜者,铲削成之。大者下趾阔三百二十四步,高二百七十五级,级高四尺,登台顶极力远射,箭不能越其台趾也。”但是在叙述这两处奇迹时尚未提出“天下七奇”的概念。卷一“亚细亚洲”介绍的“鞑而靼”一节有:“迤西旧有女国,曰亚玛作搦,最骁勇善战。尝破一名都曰厄佛俗,即其地建一神祠,宏丽奇巧,殆非思议所及。西国称天下有‘七奇’,此居其一。”厄佛俗(Ephesus),今译以弗所,所谓“宏丽奇巧”的“神祠”,即阿耳忒弥斯神殿(Temple of Artemis),是世界七大奇迹之一。“西国称天下有‘七奇’”一句,表明是艾儒略首次将“七奇”的概念引入中国。

但艾儒略在《职方外纪》中仅仅只是提及“七奇”的概念,而没有充分加以铺陈,《坤舆图说》的贡献是首次将西方世界的“七奇”这一文化景观,以形象化的图文加以展示,比较《职方外纪》中的罗得岛“巨铜人”、如浮屠状“数石台”和厄佛俗“神祠”三奇的描述,可见《坤舆图说》中的“七奇”资料来源与艾儒略完全不同,南怀仁在传送“七奇”方面的贡献不可抹杀。

《坤舆图说》中的“七奇图”依次如下。一为“亚细亚洲巴必鸾城”,即著名的“巴比伦空中花园”(Hanging Gardens of Babylon)。“瑟弥辣米德王后创造。京都城池形势矩方,每方长五十里,周围计二百里,城门通共一百,皆净铜作成。城高十九丈(约63.3米),阔厚四丈八尺(约16米),用美石砌成。城楼上有园囿树木景致,接山水,涌流如小河然。造工者,每日三十万。”有说空中花园是新巴比伦国王尼布甲尼撒(Nebuchadnezzar)二世公元前600年左右在巴比伦(今伊拉克巴格达附近)为他的一个妃子建造的。它在菲洛所列举的七奇名单中位居榜首。据说巴比伦空中花园最令人称奇的地方是供水系统,由于巴比伦雨水不多,而空中花园的遗址亦远离幼发拉底河,所以需要由奴隶们不停地转动机械装置,从幼发拉底河里抽上大量的水来灌溉花园里的花草。

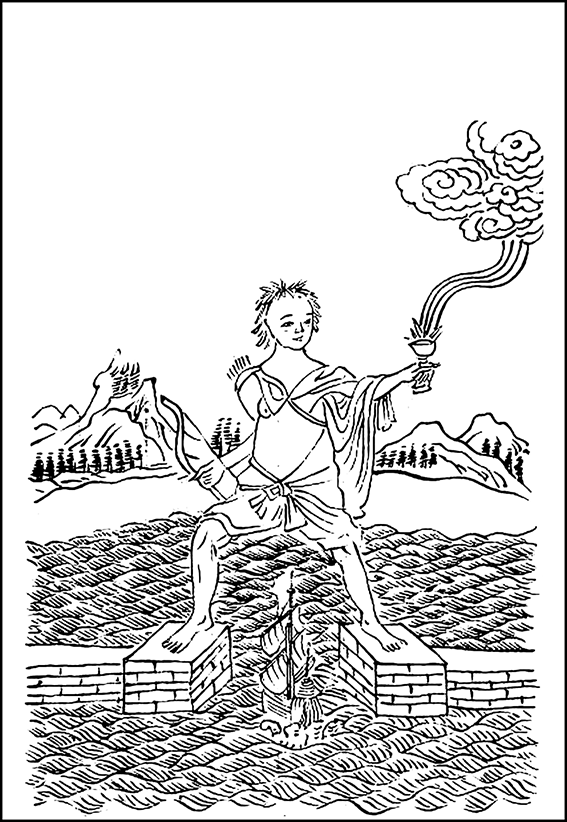

二为“铜人巨像”,即“爱琴海罗得岛太阳神巨像”(Colossus of Rhodes)。“乐德海岛铜铸一人,高三十丈(约100米),安置于海口,其手指一人难以围抱,两足踏两石台,跨下高旷,能容大舶经过。右手持灯,夜间点照,引海舶认识港口丛舶。铜人内空通,从足至手有螺旋梯升上点灯。造工者,每日千余人,作十二年乃成。”罗德岛巨像位于希腊罗德岛(Island of Rhodes)通往地中海的港口。公元前的罗德岛是重要的商务中心,位于爱琴海和地中海的交界处。罗德港于公元前408年建成。罗德岛人为了庆祝击败侵略者,他们用敌人遗弃的青铜兵器修建一座雕像。巨像修筑了十二年,大约建造于公元前292至前280年之间,是希腊人的太阳神,也是他们的守护神赫利俄斯(Helios)。传说中雕像两腿分开站在港口上,船只是从腿中间过去,非常壮观而有趣。

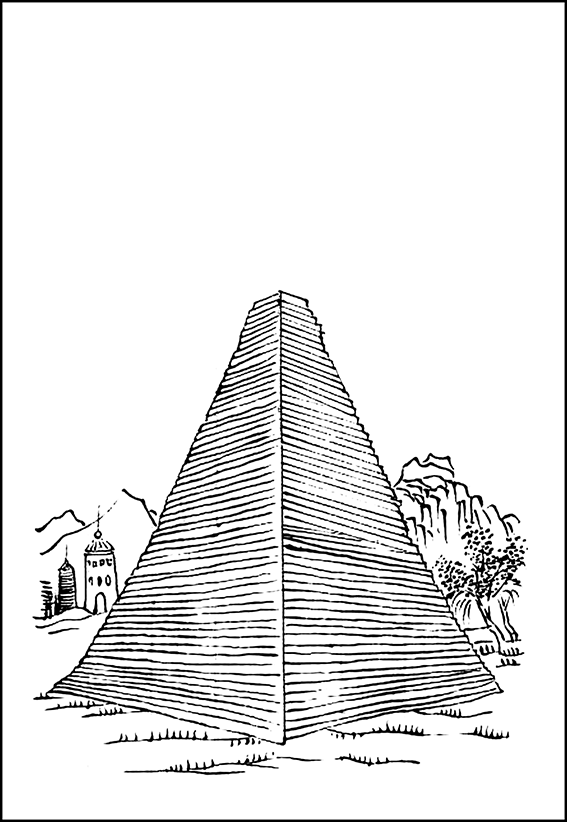

三为“利未亚洲厄日多国孟斐府尖形高台”,即“埃及金字塔”(The Great Pyramid of Giza)。“多禄茂王建造地基矩方,每方一里,周围四里,台高二百五十级,每级宽二丈八尺五寸(约9.5米),高二尺五寸(约0.83米),皆细白石为之。自基至顶计六十二丈五尺(约208米),顶上宽容五十人。造工者,每日三十六万。”金字塔是七大奇观中最古老,也是唯一保存至今相对完整的遗迹。大约公元前2700—前2500年建造在埃及开罗附近的吉萨高原。在古代埃及文中,金字塔因是梯形分层的,所以被称作层级金字塔。这是一种高大的角锥体建筑物,底座四方形,每个侧面是三角形,样子就像汉字的“金”,故名“金字塔”。南怀仁在介绍“七奇”时,特别在亚洲奇迹“巴比伦空中花园”的描述中突出了“然造工者,每日三十万”,在非洲金字塔建造中更是强调“造工者,每日三十六万”,表示耗力惊人。因此,在金字塔给我们留下有一份连接俗世和天堂的壮丽想象,巴比伦空中花园给我们一种高墙环绕、美轮美奂的伊甸园印象的同时,也使我们联想到秦始皇修建长城动用浩大民力的残暴事迹。

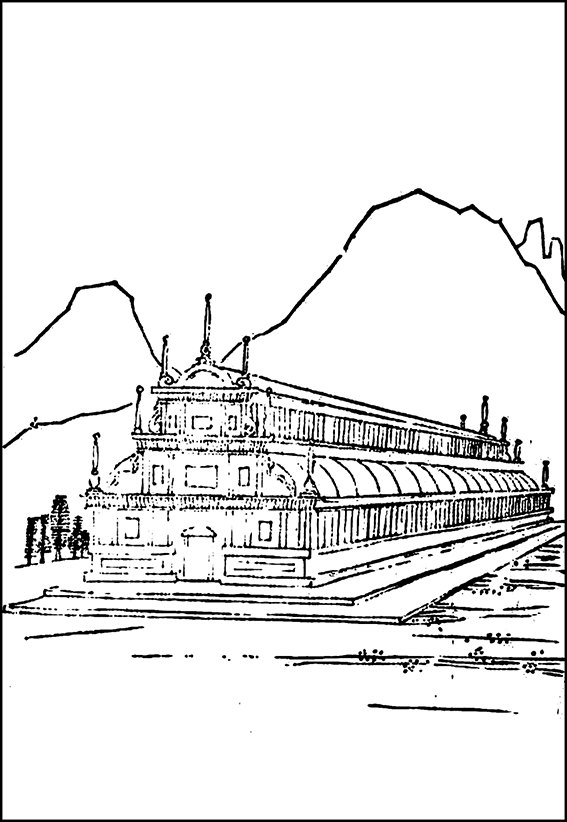

四为“亚细亚洲嘉略省茅索禄王茔墓”,即“摩索拉斯陵墓”(Mausoleum at Halicarnassus or Tomb of Mausolus)。“亚尔德弥细亚王后追念其夫王,建造茔墓,下层矩方,四面各有贵美石柱二十六株,穿廊圆拱,各宽七丈余(约23.3米),内有石梯至顶,顶上铜辇一乘,铜马两匹,茅索禄王像一尊。其奇异一在制度,二崇高,三工精,四质料纯细白石筑造。将毕,王后忆念其夫王,怅闷而殂。”摩索拉斯陵墓大约在公元353年建造于今土耳其西南,南怀仁强调该奇迹“其奇异一在制度,二崇高,三工精,四质料纯细白石筑造”,表明陵墓设计奇特,其底座上部呈阶梯形的金字塔状,卡里亚王国摩索拉斯国王的塑像可能矗立在顶端。最顶部有高六米的四匹马拉着一架古代双轮战车雕像,建筑物被墩座墙围住,旁边以石像作装饰。据说陵墓毁于公元3世纪的一次地震中。

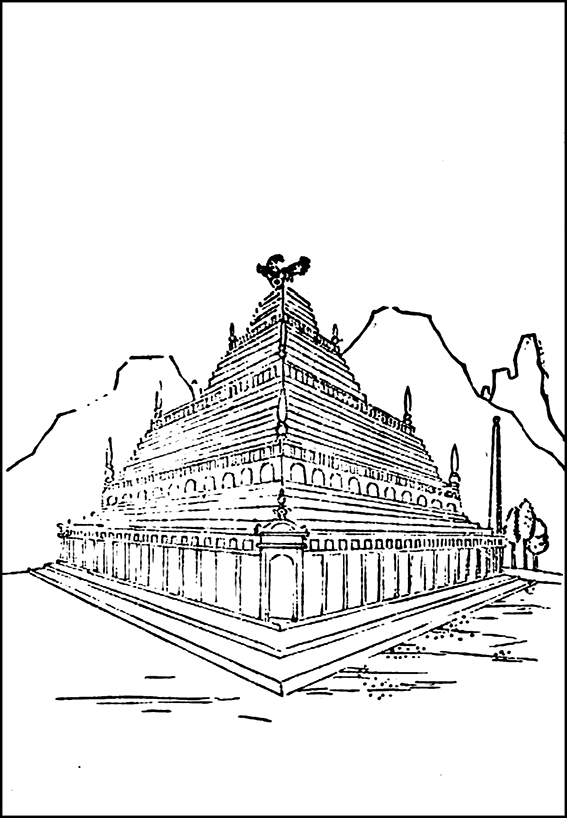

五为“亚细亚洲厄弗俗府供月祠庙”,即“小亚细亚以弗所的阿耳忒弥斯神庙”(Temple of Artemis)。“宏丽奇巧,基址建在湖中,以免地震摧倒。高四十四丈(约146.5米),宽二十一丈(约70米),内有细白石柱共一百五十七株,各高约七丈(约23.3米)。庙内甚多细石绝巧人像,庙外四面各有桥梁一道,以通四门,桥最宽阔,细白石作成。正门前安置美石精工神像,筑工者至二百二十年乃成。”公元前550年由土耳其以弗所古代王国吕底亚的国王克罗伊斯所建造在希腊城邦埃斐索斯(今土耳其西海岸)。神庙里供奉着生育和多产女神阿尔忒弥斯。阿尔忒弥斯神殿曾经历过七次重建,是全部由爱奥尼亚柱式(Ionian)大理石建成的当时最大的建筑物。“庙内甚多细石绝巧人像”系指神庙堪称是一座伟大的艺术展览馆,不同时代的艺术家,如波力克莱塔斯、菲迪亚斯等创作了亚马孙人的雕像。原庙毁于公元前356年的大火,在原址后重建的庙于公元262年再罹火难。

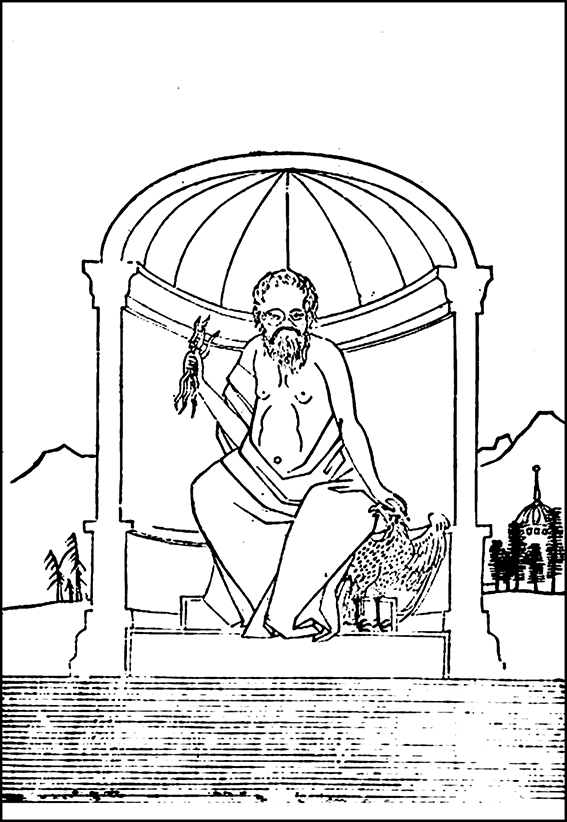

六为“欧逻巴洲亚嘉亚省供木星人形之像”,即“希腊奥林匹亚宙斯像”(Statue of Zeus at Olympia)。“斐第亚,天下名工,取山中一块最硬大石,雕刻木星人形之像,身体宏大,工精细巧,安坐庙中。时有讥笑者对工师曰:‘设使这宏大之躯起立,岂不冲破庙宇乎?’工师答曰:‘我已安置之,万不能起立’。”“亚嘉亚省”即希腊奥林匹亚(Olympia)城,第一次奥林匹克运动会(公元前776年)就是在此地举办的,宙斯神像所在的宙斯神殿则是奥林匹克运动会的发源地。“亚嘉亚”可以视为“Olympia”的第一次音译名。大约公元前435年左右建造在奥林匹斯山的宙斯神像是“天下名工”“斐第亚”(Pheidias,今译菲迪亚斯)的杰作。“斐第亚”可能也是古希腊著名雕刻家菲迪亚斯首次出现的中译名。神殿是规模最大的希腊多立克柱式神庙之一,以当地一种易加工的石灰岩建成,殿顶则使用大理石。神殿共由三十四个科林斯式支柱支撑着。宙斯是希腊众神之神,为表示崇拜而兴建的宙斯神像是当时世界上最大的室内雕像。宙斯神像虽然因被运到君士坦丁堡而幸免于难,可是最终亦难逃厄运,于公元462年被大火烧毁。

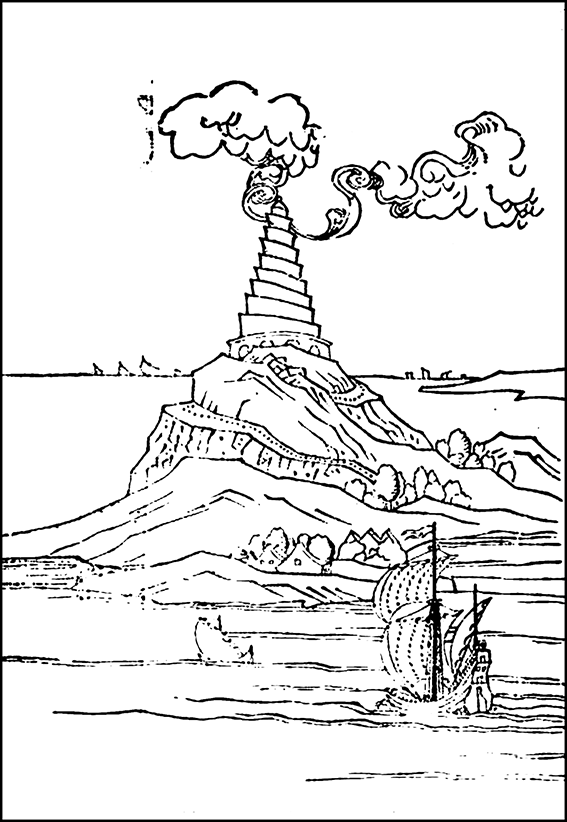

七为“法罗海岛高台”,即“埃及法罗斯灯塔”(Lighthouse of Alexandria)。“厄日多国多禄茂王建造崇隆无际高台,基址起自邱山,细白石筑成,顶上安置多火炬夜照,海艘以便认识港涯丛泊。”遵照马其顿国王亚历山大大帝的命令,在埃及亚历山大城的法罗斯灯塔于公元前300年建在一座人工岛上,它至少有一百二十二米高,用闪光的白色石灰石或大理石建成。当亚历山大灯塔建成后,它的高度当之无愧地使它成为当时世界上最高的建筑物。其中有螺旋式的楼梯,顶部呈圆形建筑在三层台阶之上,在其顶端安装着一面棱镜,聚焦灼人的光束,能够攻击外国舰队。灯塔本身用罗马石头建造,全靠铅固定在一起,晚上用火光引导船只。一千五百年来,亚历山大灯塔一直在暗夜中为水手们指引进港的路线。它是七奇中对人类最具实用性,因此也是六大奇迹中最晚消失的一个。埃及史籍记载,灯塔在1375年的大地震中被彻底摧毁。

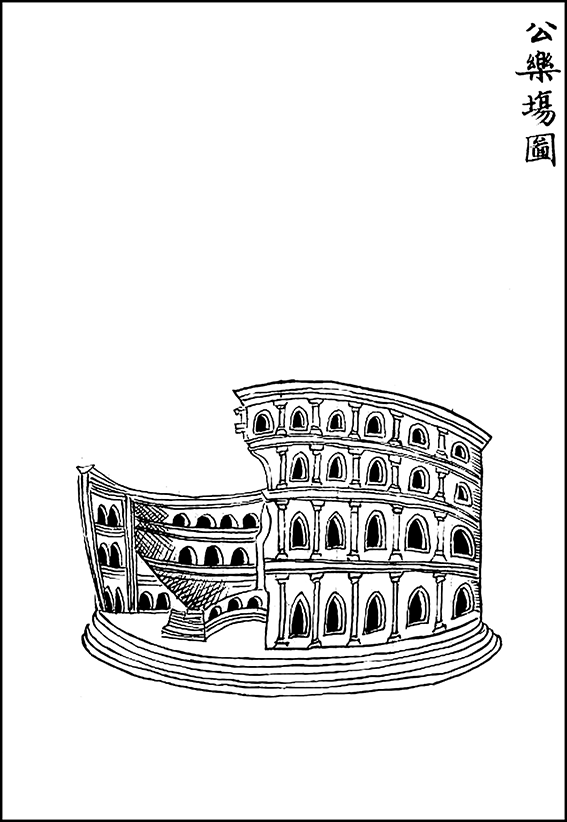

除古代世界七大奇迹外,南怀仁还特地加上了一幅“公乐场图”,即所谓第八大奇迹“古罗马斗兽场”(Rome Colosseum)。“古时七奇之外,欧罗巴州意大理亚国罗玛府营建公乐场一埏,体势椭圆形,周围楼房异式,四层高二十二丈余(约73.3米),俱用美石筑成。空场之径七十六丈(约253米),楼房下有畜养诸种猛兽多穴,于公乐之时,即放出猛兽在场相斗,观看者坐团圆,台级层层相接,高出数丈,能容八万七千人座位,其间各有行走道路,不相逼碍。此场自一千六百年来至今现存。”斗兽场亦称罗马大角斗场、罗马圆形竞技场、科洛西姆、哥罗塞姆,位于意大利首都罗马市中心威尼斯广场的东南面,是古罗马帝国和罗马城的象征,是罗马古迹中最卓越、最著名的代表,是当今世界八大名胜之一。斗兽场在建筑史上堪称杰作和奇迹的典范,以庞大、雄伟、壮观著称于世。现在虽只剩下大半个骨架,但其雄伟之气魄、磅礴之气势犹存。斗兽场建于古罗马弗拉维王朝。公元72年,维斯巴西安皇帝为庆祝征服耶路撒冷的胜利,强迫八万名犹太俘虏修建,由他的儿子蒂托利揭幕。公元80年落成,工程历时八年。罗马斗兽场,语出意大利文“Colosseum”,系“高大”“巨大”之意。南怀仁将“Colosseum”译名“公乐场”,真堪称音译和意译的巧妙结合。这里曾是古罗马角斗士与猛兽搏斗、厮杀以博取皇帝、王公、贵族一笑的地方。称之为竞技场,是因为场中可以竞技、比赛、歌舞和阅兵。中间的角斗台下是地窖,关押猛兽和角斗士。南怀仁突出了“于公乐之时,即放出猛兽在场相斗”,表示是畜生之斗的娱乐,完全没有提及角斗场人畜相搏的斑斑血泪。张治认为南怀仁将罗马角斗场列入第八大奇迹,合乎西人中古以来的一贯看法,将古罗马及其后所发展出的欧洲基督教文明看作是古代世界所有奇迹的唯一继承人。

“天下七奇”是西方世俗文化的产物,奇迹本身是从神祗的世界返还到尘世的世界。七奇中包含丰富的信息,有异域的艺术、生活、风光和人物。因此,介绍“天下七奇”,事实上承担着传送异域多元文化观的使命,以及冒着挑战天主教一神崇拜的风险。“天下七奇”中大多数都是属于东西方非天主教系统的神祗,如何介绍这些世俗的神祗而又不与天主教的一神说相冲突,传教士们对此是颇费心思的。“天下七奇”原是艾儒略《职方外纪》中满足晚明猎奇求异的风气,传送西方奇人奇事最好的材料,然而艾儒略提出“七奇”概念后却戛然而止,可能就是因为他意识到传送“七奇”所面临的违背一神说的风险。南怀仁在传送西方奇迹、奇人、奇景方面堪称是艾儒略的忠实追随者。《坤舆图说》全书约三万字,前后使用了二十二个“奇”字和四十九个“异”字。《七奇图说》八百个字,一口气用了五个奇字。然而,对如何言说“七奇”,南怀仁与艾儒略其实都有过深入的考虑。我们可以发现“七奇”与今人读到的译名大异其趣,如罗得岛上的太阳神铜像被译为“铜人巨像”;以弗所负责供奉月亮女神阿耳忒弥斯(Artemis)的神庙,被含糊其词地译为“供月祠庙”,在整篇文字介绍中阿耳忒弥斯作为月神和猎神的女性特征都没有显现;最为突出的例子是作为希腊奥林匹亚众神之王的宙斯像奇怪地被译为“木星人形之像”。可以想象,在确定这一译名时,南怀仁是颇费心思的,宙斯在罗马时期被称为“朱庇特”(Jupiter),与太阳系九大行星中最大者同名,中国人所说的“木星”,被南怀仁巧妙地利用来译述宙斯的名称,将之译为“木星人形之像”。南怀仁在这一节还以“天下名工”斐第亚与讥笑者的一段对话,说出“我已安置之,万不能起立”一语,彻底消解了希腊罗马时期这一神灵的神圣性。

16世纪的欧洲,随着地理大发现的成就,“发现”了此前不曾完全清晰的文明,如中国、日本、东南亚与印度次大陆,一些全然陌生的文明也进入了欧洲人的视野,如墨西哥的阿兹特克文明与秘鲁的印加文明,这些暗示着一种无可置疑的人类文明的多元性。这些文明的系谱存在于伊甸园之外,而且无法被同化到伊甸园之中。“天下七奇”就是在东西方世界发现,并且逐渐清晰起来的文化遗存和历史传奇。“七奇”遗存在《坤舆图说》中是作为历史景观来介绍的,在南怀仁看来,“七奇”似乎包含双重意义,一是关于“七奇”在古代的真实的历史,二是这些古老的形象所承载的是多元的文化含量。真实的历史在漫长的历史沉淀中缓慢地发酵,即使已成为废墟的古迹同样具有文化符号的意义。在不同的文化语境中这些文化景观经过酝酿,渐渐锻造成为一种多元文化的合金。

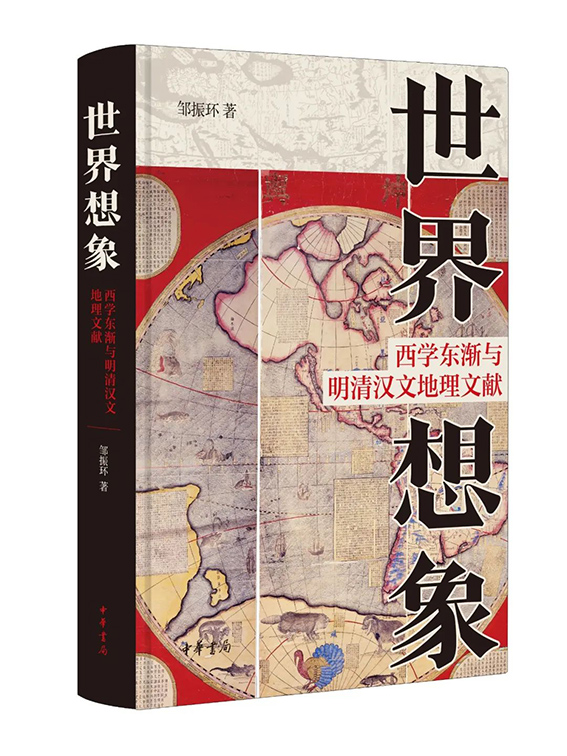

(本文摘自邹振环著《世界想象:西学东渐与明清汉文地理文献》,中华书局2022年,内容有删节,标题为编者所拟)

作者:邹振环

16至19世纪的西学东渐,使中国社会进入一个独特的文化转型期。此间所形成的汉文西学地理文献,在中国社会和思想界激荡出对于世界的丰富人文想象。

本书通过对利玛窦世界地图、艾儒略《职方外纪》等明清汉文西学地理文献的精细研究,展示出明清以来西方地理学和动植物知识在中国的传播以及中国知识人为会通中西所做的努力。本书特别留意在全球史的背景下,将这些议题放入中国与世界的坐标之中,尝试梳理出在西学东渐宏大而壮阔的历史画面之中,围绕明清地理文献所展开的中西文化之激烈碰撞和交融的复杂面向。

邹振环,1957年出生。历史学博士。现为复旦大学历史系教授、博导。曾任德国埃尔兰根—纽伦堡大学、意大利罗马大学及中国的台湾大学、台湾政治大学、新竹清华大学、香港中文大学客座教授,日本关西大学客座研究员;曾赴英国、德国、意大利、美国、澳大利亚、日本、韩国、斯里兰卡、菲律宾等国,以及中国台湾、香港、澳门等地进行访学与交流。

著有《再见异兽:明清动物文化与中外交流》《20世纪中国翻译史学史》《疏通知译史》《晚明汉文西学经典:编译、诠释、流传与影响》《西方传教士与晚清西史东渐》《晚清西方地理学在中国——以1815至1911年西方地理学译著的传播与影响为中心》《20世纪上海翻译出版与文化变迁》《影响中国近代社会的一百种译作》等论著多种,在《历史研究》《复旦学报》《世界历史》《近代史研究》等海内外中外文刊物上发表学术论文百余篇。论著多次获上海哲学社会科学优秀论著奖和全国高等学校科学研究优秀成果奖。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073