-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

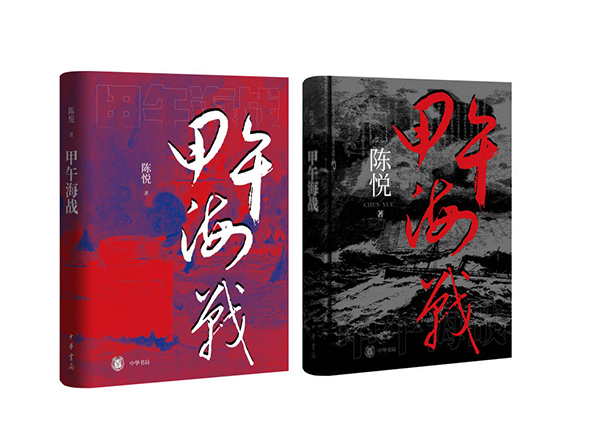

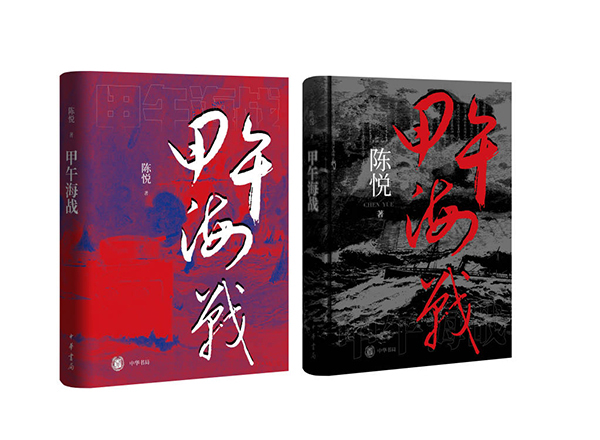

今年是《马关条约》签订130周年,也是甲午战败130周年。去年陈悦先生这部重磅的《甲午海战》一书在中华书局出版,可谓恰逢其时。毕竟,其这部书并非其他同类书籍一样试图从“大历史”视角抑或关怀来重申“甲午”。作者选取了一个更为专一的视角,以军事史,或者更确切地说是军事技术史的角度,去还原当年那场惊心动魄的大海战。全书用50多万字的篇幅,精准复盘了当年短短数月之内的战事,其细致之程度令人叹服。

当然作为后人的后见之明,我们很清楚130年前甲午之败,绝非仅一场海上战役之败可以道尽其中的心酸曲折、终极病灶,这是中国在政治、经济、体制、战略、外交上的完败乃至崩溃。因此复盘的视阈,可略微打开,笔者愿围绕该部大作做一延展。

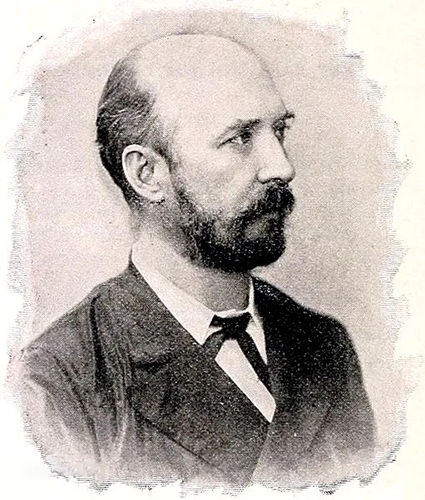

1894年的一天,已担任中国总税务司达24个年头的英国人赫德,在给本国政府所写的清朝相关舆情报告中,特意加上这么一句:“现在中国除了千分之一的极少数人以外,其余九百九十九人都相信大中国可以打垮小日本。”

赫德,一位晚清史上不得不重视的英国人。赫氏这句话,看似夸张戏谑,却也道出了彼时大清朝野内外的实情:上至亲贵枢臣,下及御史主事,甚或是民间报刊,都如同打了鸡血,一致认定对日须力求强硬,速行决战,“想天戈所指,不难指日荡平”。唇寒齿亡,如此滔滔议论,必自有其来由。

1894年,朝鲜爆发东学党起义。基于传统的宗藩关系,清廷应朝鲜国王之邀派兵赴朝镇压。然而邻邦日本认识到这是其拓展势力范围之千载良机,遂以助朝革除弊政为名,出兵朝鲜,中日两军对峙,大战似一触即发。清廷意识到战事逼近,“朝鲜之势旦夕可危,日本狡谋叵测,断非口舌所能争”。自粤海烽烟后,中国已接连失去越南等藩国,若再袖手不顾,不争朝鲜,岂不是将祖宗家底丢了个精光?同时亦失去了昔日天朝上国的最后一丝威仪?

于是,不少重臣深觉唇亡齿寒,必须力保朝鲜不失:“朝鲜之于中国势比唇舌,而亲同骨肉,今日之事,虽愚懦之人皆知朝鲜不可弃也。”此乃主战官僚的共同心理。这一心理既包含着自古传承而来的大国心态,又寄托着领土安全的防患意识,无怪乎吏部尚书麟书上折道:“朝鲜者,我太宗文皇帝艰难底定之藩国也,委身归命近三百年,列圣相承以全付于我,皇上岂忍一旦委而弃之?”况且中朝“共疆域枕辽沈左肩,乃我东三省一大屏翰也。属我,则东三省之屏翰崇,属人,则东三省之屏翰撤。势处必争,保朝鲜我亦正所以自保”。

其实早在19世纪60年代,已有国人提醒谨防邻邦日本,惜皆成为耳旁风,可见众臣力持开战,既符合所谓传统道义,又蕴含防患意识,合情入理,似无不当。

虽说清政府身处道义一方,但在近代世界秩序中,弱肉强食之霸道远胜于邪不胜正之王道,握有正义不等于实力占优。只可惜,朝堂之上的群臣们却始终窥不破此层道理。一时间,主战舆论铺天盖地,甚嚣尘上。大致说来,当时之主战言论,不外乎三个特点。

首先便是虚骄之气弥漫。自认清廷实力甚高,低估日本战备,从而提出“速胜论”,即典型表现。无论一品大员,或是御史主事,纷纷陈奏称“倭兵虽练,未经大敌,不难一鼓得手”。日本“弹丸小国”, “外强中干”而已。即便是有人主张“持久”战,也认为日本国力不足以相持一年甚至几个月。诚如李鸿章所言:“方倭事初起,中外论者皆轻视东洋小国,以为不足深忧。”无论是大臣小吏,其发迹大多来自科举,故皆是读书人。书生议政,往往流于意气用事,纸上谈兵。主战官僚虽爱国之情可嘉,但因多不知兵,其言论堪称可笑。这种例子不胜枚举,比如有“出奇兵直捣日本”说和“联合他国对付日本”说等。更有甚者,不少主战官僚还乐于制造和传播有关李鸿章父子的谣言,为“主战”论擂鼓助威。有人指责李鸿章父子实为日本安插于中国的内奸,在议和中,李鸿章“一任其子李经芳指使倭人百端需索。甚且倭人所不愿者亦为之要求,丧心昧良,倒行至此!”或曰“淮军之不战,李经芳实使之。李经芳之接济倭奴军火,李鸿章亦讳之。而倭奴乃敢昌言无忌,有取京师立李经芳为帝,依张邦昌、刘豫故事等语”。此等谣言,除了造成主战与主和阵营愈发不睦外,无它益处。

当然,部分主战论者,其实打着“主战”幌子,慷慨激昂地否定洋务运动,要求清廷回归中世纪。比如编修王荣商就认定备战首先应“罢铁路以塞漏巵”。四川举人罗智杰等也主张“无益之用莫甚于机器,而机器之无用莫甚于兵船、莫可恶于火车……电线徒妄传师旅之耗,鱼雷徒足碍平行之舟。至造器织布,则又尽夺百工业而绝女红食。凡此诸弊端,皆岁耗国努千百巨万,一旦概得停止,较之开指税屋所入为多,以资灭楼而有余,尚何用之不足,何饷之不继?”

朝堂上宏论滚滚,民间媒体也不甘寂寞,敲响了边鼓。上海的《申报》就连篇累牍地刊发社论,倡言中国必胜,鼓吹“以中国幅员之广,人民之众,饷粮之厚,兵卒之多,与倭国相较,虽三尺童子亦知其非我敌”。

于是乎,在官民上下鼓噪,朝野内外呼应下,近代化改革已推行了三十多年的日本,楞被想象成一个不堪一击的“弱者”。

李鸿章晚年,曾无限感慨地说过这么一番话:

我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理?不过勉强涂饰,虚有其表,不揭破犹可敷衍一时。如一间破屋,由裱糊匠东补西贴,居然成一净室,虽明知为纸片糊裱,然究竟决不定里面是何等材料。即有小小风雨,打成几个窟窿,随时补葺,亦可支吾应付。乃必欲爽手扯破,又未预备何种修葺材料,何种改造方式,自然真相破露,不可收拾,但裱糊匠又何术能负其责?

李氏的肺腑之言,可谓将其一生办洋务建海军之实绩和盘托出。然更耐人寻味的是,究系何人,非要在未预备“修葺材料”“改造方式”之前提下,急不可耐地扯破这间“破屋”?

甲午一战,清廷完败,昔日主战之声,顿时哑然。那么到底谁人聚九州之铁,铸此大错?殊堪深思之!仔细读陈悦先生这部厚重细密的作品,我们定会找到合适的答案。

88.00元

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073