-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

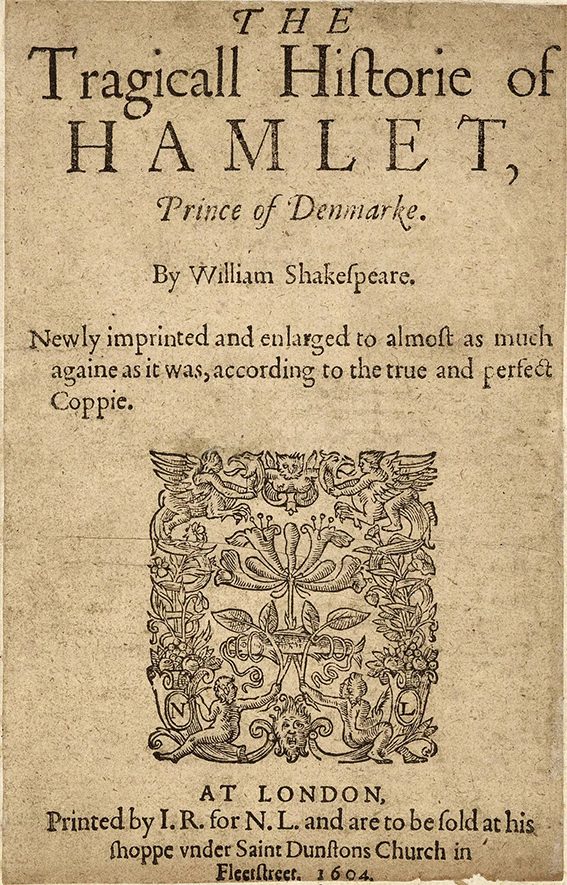

据说,4月23日“世界读书日”的确立灵感来源于一个西班牙加泰罗尼亚地区的传说:勇士乔治杀死恶龙,解救公主,公主报答勇士以一本珍贵之书,从此西班牙有了“圣乔治节”,就在4月23日这一天。在这个传说产生千百年后,1564年4月23日,戏剧大师威廉·莎士比亚诞生,五十多年后的1616年4月23日,莎士比亚辞世,同一天辞世的还有写《堂·吉诃德》的西班牙著名作家塞万提斯。巧合几近玄妙,而文学巨匠留给世人的无疑是馈赠全人类的弥足珍贵之书。

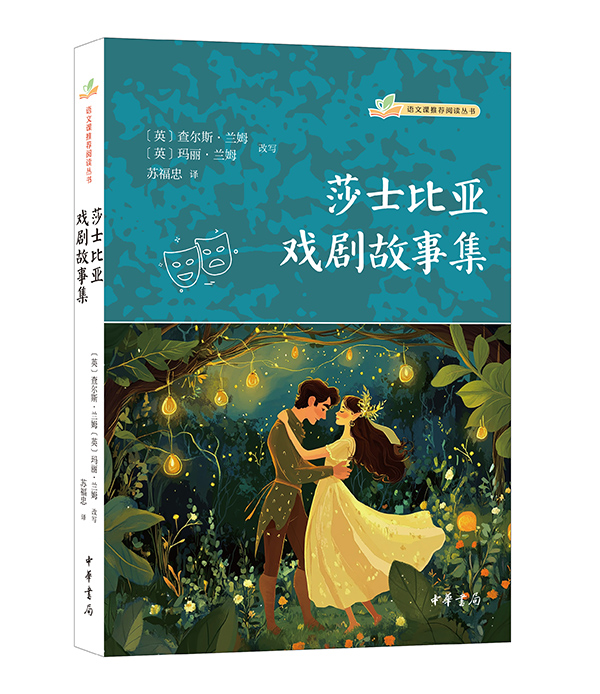

大文豪歌德在十九世纪初曾慨叹,当代英国人似丧失了莎士比亚时代的雄健刚强个性,他们为了普及莎士比亚而推出的大量莎剧改编本,使高卓深邃的莎剧变得平庸。歌德的话揭示出:即使是在莎翁故乡英国,庞大深奥的莎剧也需要更加简明通俗的改编本进行普及。莎剧的文本改编,既要做到畅达简明,又要保持其伟岸神髓,是多么困难,而如果要面向青少年读者,则难上加难。而就是在十九世纪初的莎剧改编本中,玛丽·兰姆和查尔斯·兰姆姐弟改编的《莎士比亚戏剧故事集》(以下简称《故事》)脱颖而出,收获了当时和后世的众多读者。而据兰姆姐弟的序言,该改编本主要面向的就是青少年。

《故事》选取了莎翁最具有代表性的十四个喜剧和六个悲剧进行改写(包括四大喜剧、四大悲剧,以及优秀剧作《罗密欧与朱丽叶》《无事生非》《辛白林》《一报还一报》《终成眷属》《皆大欢喜》等),把戏剧改编成故事。这部故事集之所以在两百余年中被广泛传播,获得了众多青少年朋友和大方之家的欢迎、肯定,其实无非做到了两点:在表达上,简明易懂,不蔓不枝;在精神上,思齐莎翁,不失高度。

莎士比亚戏剧的叙事往往采用双线或多线交织的形式,这在戏剧呈现上丰富而曲折,但这使得整体的故事讲述并不连贯,对于大众或青少年会造成一定的理解阻碍。例如,在《哈姆雷特》中,主线故事是哈姆雷特遭遇噩运思索复仇,而在这一主线之外,还有奥菲利娅家庭生活的支线,刻画了奥菲利娅的性格以及她与哥哥、父亲的感情,这些对于后续情节有其意义,但毕竟远离主线故事,如果改写要保留,则必然使得故事拖沓。又例如,《威尼斯商人》中,主线故事是鲍西娅发挥智慧才学从奸商夏洛克手中挽救友人生命,而戏剧中还有夏洛克女儿与基督徒私奔、鲍西娅以猜谜挑选丈夫的支线,这些支线也有莎士比亚的写作考量,但是改写如果保留,也会影响故事叙述的节奏。《故事》删削了以上的支线,突出主线故事,将其一口气讲个明白,有始有终。这有助于读者更直观地了解主要故事,对主要人物的遭遇和个性会有更深的印象和思考。兰姆姐弟考虑到《故事》的读者是青少年,也因此对一些血腥残酷场面进行了删削,比如《李尔王》中,康沃尔公爵对李尔王的忠臣格罗斯特剜目虐待。

莎士比亚戏剧在表达上还有一个特点,即他的人物台词往往辞藻丰沛、语言华丽,这是当时戏剧表演的客观条件要求的——人物需要以丰富的语言和修辞向观众充分传达情感思想,但是这些语言、辞藻在文本故事的讲述中,往往多余。例如,《一报还一报》中,公爵假扮修士向关在牢中即将被处决的女主人公的弟弟说了一大番关于“齐死生”的话,语言精彩,睿智雄辩,但是与主剧情丝毫无涉。《故事》没有收录这段话,直接叙述剧情,使故事更为紧凑。

是否保持了莎士比亚戏剧的精神内核,是改写成或败的关键。兰姆姐弟把握住的莎剧神髓有三:对真善美的坚守讴歌、对人性的全面深入刻画、对现实的哲理性思考。

莎士比亚的悲剧、戏剧,一以贯之的主题是发掘并讴歌人的真善美,刻画人在困苦艰难或矛盾冲突中的对善与美的抉择。兰姆姐弟遴选改写的戏剧故事,大多都反映了这一主题。《皆大欢喜》中,女主人公罗萨琳德被篡位的叔叔驱逐,叔叔的女儿西莉亚在父亲的无情命令和真挚的姐妹情义之间,选择后者,舍弃了优裕生活、尊荣地位,甘愿和姐姐一起出逃于荒山野外;男主人公奥兰多,尽管从小被哥哥虐待欺凌,甚至遭到哥哥的谋害,但是当他看见哥哥身处猛兽口下,毅然决然舍身与猛兽搏斗,救下哥哥,哥哥也因此幡然悔悟,痛改前非。《无事生非》中,纯洁的小姐希罗因为歹人陷害而被未婚夫侮辱为寡廉鲜耻的女子,男主人公本尼迪克和女主人公比阿特丽丝则坚信希罗的清白,虽然本尼迪克与希罗的未婚夫是挚友,但在比阿特丽丝的鼓励下,本尼迪克向希罗的未婚夫发起挑战,仗义舍身,定要洗刷希罗的冤屈耻辱。这一类善与美的抉择和坚守,《故事》都予以详尽刻画,赞美人物的义举。

《故事》还把握住了莎剧的另一个鲜明的思想特质,即对人性的全面深入刻画。《威尼斯商人》中的夏洛克是冷酷吝啬的“大反派”,但是莎士比亚并没有把他“脸谱化”,通过夏洛克自己之口表达了他自己作为犹太人被欺凌的事实。《故事》忠实继承了这一点,向读者传达了夏洛克的不平之言:“你称我是不信宗教的人,一只专咬喉咙的狗,向我的犹太衣服上唾痰,用脚踢我。”“上个星期三,你冲我吐唾沫,有一次还叫我恶狗”。《故事》描写这些,使夏洛克这个人物不再扁平,揭示了夏洛克冷酷、执拗、吝啬之外的不甘与屈辱,使得“夏洛克”这个形象在人性上更加完整、全面。这也使得读者更能理解人性,更能萌发共情力、同理心。

莎剧中的人物不是一成不变的,在心理上会有发展变化。例如,《麦克白》中的主人公麦克白,他在整个故事中心理有许多次变化过程,这些变化丰富、完善了人物的人性。《故事》也完整记录了《麦克白》的心路历程。麦克白第一次听到三女巫的预言时,他“心头泛起杂念”,开始希望能成为国王;在麦克白要亲手杀死原国王之前,他思前想后,顾及自己的荣誉而犹豫不前:“一次犯上作乱的谋杀坏名声会毁掉多少这样的荣誉啊”;当麦克白杀死国王篡位成功,他心中忧惧,又去求取女巫的预言,非要获得明确的鬼神庇佑不可;夫人去世、众叛亲离的麦克白在面对政敌大军压境时,几乎心灰意冷,想一死了之,但他想起女巫对他的庇佑预言,又不甘就死,野心死灰复燃;当麦克白最终明白连女巫预言都只是文字上的诓骗以后,他先是绝望,又奋起最后一点力量搏命而亡。一个被鬼神符谶煽惑的野心家,在《故事》中被全面刻画,读者能够清晰洞察人心在善良名誉与私欲野心之间挣扎、堕落的全过程。

莎剧中经常会出现伟大的富有哲理性的名台词,这些台词往往是莎士比亚对社会现实的思考和总结。《故事》收录其中的部分台词,展现了莎士比亚伟大的智慧。《威尼斯商人》中,鲍西娅“行侠仗义”后说道:“小小的一支蜡烛竟然可以射出这么远的光,在这个龌龊的世界做一件好事,也能放出光彩呢。”《皆大欢喜》中,被阴谋驱逐的善良公爵流落于林野,并承受寒风时说:“这些刺骨的寒风吹在我身上,却是真正的谋臣,它们不会奉承,只把我的处境真实呈现给我看;它们尽管咬得很深,可是它们的牙齿却不像没有情义的行为那样锋利。我发现无论人们怎么样反对逆境,可是逆境总还可以提取出一些愉快的有用东西;好比宝石,作为药用很贵重,却是从有毒的受鄙视的蟾蜍的脑膜里取出来的。”《一报还一报》中,公爵鼓励女主人公伊萨贝尔时说:“美德是有胆量的,从来不懂害怕。”诸如此类的睿智警句,《故事》都直接引用,以哲理性思考去启发读者。

莎士比亚戏剧是言说不尽的伟大艺术世界,是烛照人世的明镜。《莎士比亚戏剧故事集》是这伟大艺术世界的“微缩景观”,有所缩略,但魅力不减。我们俯察其中,可游遨心灵,亦可作探索原著世界的全息指南。

[英] 查尔斯·兰姆 [英]玛丽·兰姆 改写 苏福忠 译

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073