中华文化教师素养读本

-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

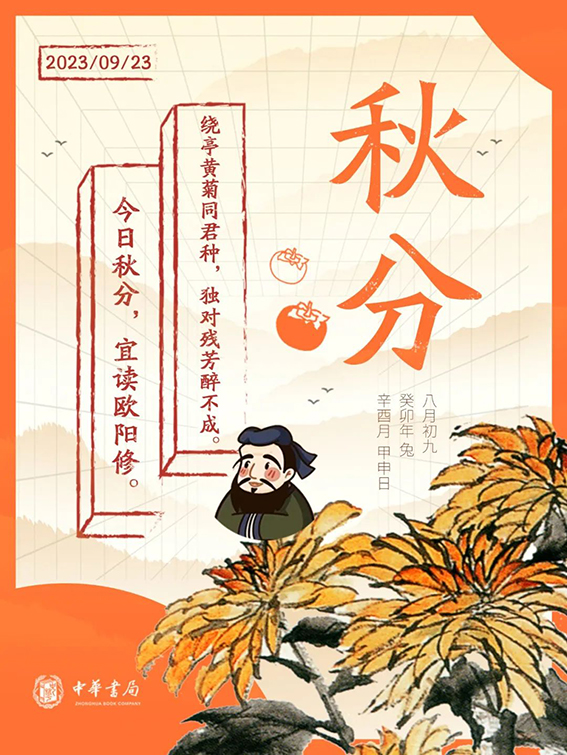

绕亭黄菊同君种,独对残芳醉不成 | 今日秋分,宜读欧阳修

《春秋繁露》云:“秋分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。”

秋分,是一年中除春分之外另一个昼夜平分、承上启下的节气。此日一过,昼渐短,夜渐长,自然界的阳气由疏泄趋向收敛,风渐清,露渐冷。《逸周书·时训》载:“秋分之日,雷乃始收,后五日,蛰虫坯户,后五日,水始涸。”(《艺文类聚》卷三《岁时部》引)这些迹象预示着万物由盛而衰,不由得使观者触目伤怀。因此中国很久以前就有“悲秋”的传统,所谓“自古逢秋悲寂寥”。

古往今来,深秋之时云高气静,大雁南飞,草色枯黄,树木凋零,萧瑟的景象大略无差。然而面对同样景象,处在不同境遇下的文人,其悲伤情绪却又有百种千端:在宋玉是《九辩》“专思君兮不可化,君不知兮可奈何”的不遇之忧,在曹植是《秋思赋》“居一世兮芳景迁,松乔难慕兮谁能仙”的薄命之叹,在庾信是《小园赋》“不雪雁门之踦,先念鸿陆之远”的离国之恸,在杜甫是《登高》“万里悲秋常作客,百年多病独登台”的潦倒之恨,在范仲淹是《渔家傲》“芳草无情,更在斜阳外”的怀乡之思……

而在嘉祐四年五十三岁的欧阳修写作《秋声赋》时,秋天引起的悲感是听觉先于视觉触发的。

欧阳修雕像,摄于青州欧阳修纪念馆

旋即他转而思考视觉的有形的秋天。秋天之前的春夏两季,本是一派“丰草绿缛而争茂,佳木葱茏而可悦”的欣欣向荣之象。正如青年时代的自己,在国子学广文馆考试、国学解试和省试中三登榜首,一时所向披靡,风头无两。怎能预料,一副为国为民的热血情怀、凛然气节,会因触动当权者的利益而摧折。猜疑、排挤、捏造、重伤席卷而来,让人难以招架,无力对抗,就像秋天一到,“草拂之而色变,木遭之而叶脱”。

欧阳修,电视剧《清平乐》剧照

于是欧阳修一贬夷陵,再贬滁州,庙堂蹭蹬之后甚至化身游心山水、与民同乐的醉翁。曾几何时,他还偏爱秋天的爽朗:“四时惨舒不可调,冬夏寒暑易郁陶。春阳著物大软媚,独有秋节最劲豪。”(《送子野》)但在如今的他眼中,秋气主刑杀,主兵象,主商声,主夷则,它的威烈是一股摧残万物的恐怖力量,仅声音就如此摄人心魄。

他明白了,这种肃杀之气,竟是天地的尊严,天地的正义,是无可移转的自然规律!世间万物,都逃不过由起到落,由盛到衰,由活到死,由生到灭。人生终究短暂无常,不可能同草木争荣,又何必去为那些力所不及、智所不能的事而忧劳呢?

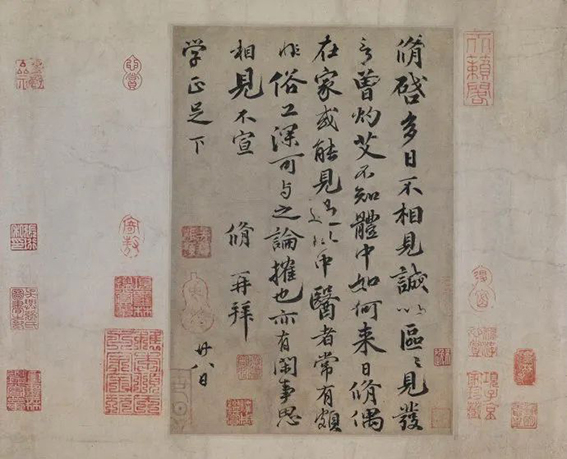

欧阳修《灼艾帖》(故宫博物院藏)

因此尽管后来欧阳修权位日隆,甚至嘉祐六年官拜参知政事,却终于辞官退隐,归于沉寂。随着仕宦生涯的起落,他虽一直在纷争中坚持,仍不免从年轻时“凡物之幸与不幸,视其处之而已”(《伐树记》)的力求有用于世,转为衰年“何日早收身,江湖一渔艇”(《述怀》)的厌倦官场、清旷豁达、淡泊名利。早年同梅尧臣等人交游时自请的雅号“达老”,冥冥中已经为他的一生下了判语。

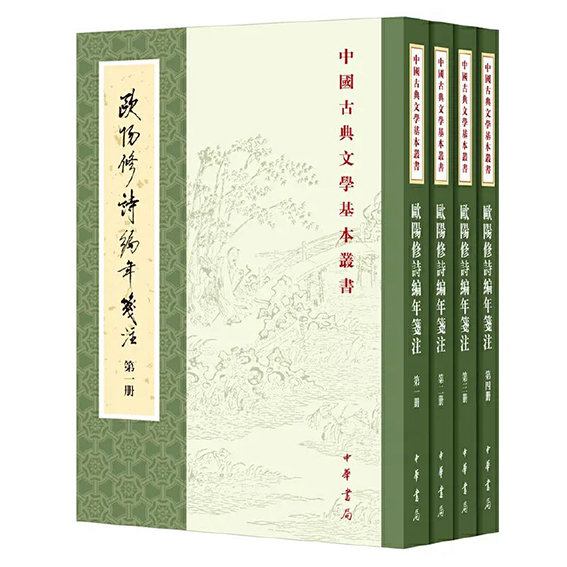

《欧阳修诗编年笺注》

然而欧阳修的人生就仅此而已了么?

当然不是。

他敢作敢为的政治风骨激励了大批士子。与此同时,他创作的诗、词、文和他的人格一样清明正直,又以平易自然、韵味清雅见长,且在经学、史学、金石学、目录学、诗文评等领域皆有开创性或典范性的著作。他是当之无愧的“一代文宗”欧阳文忠公,是引领了宋代古文运动发展的执旗手。

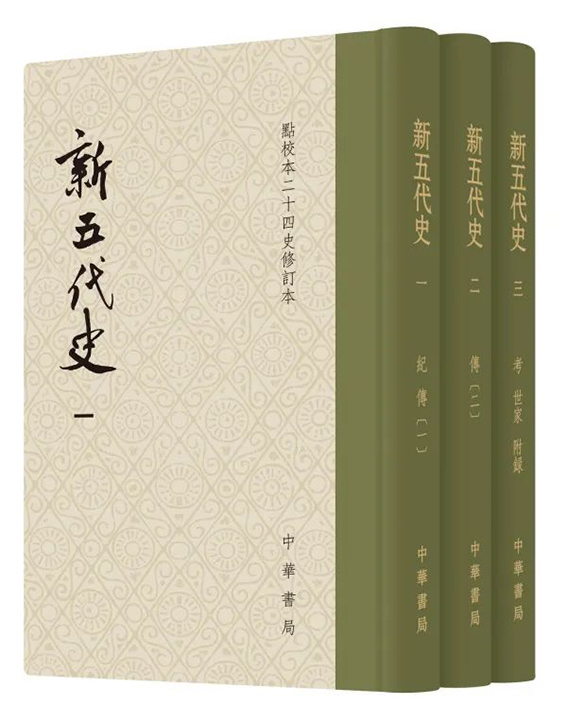

欧阳修私人所修纪传体史书《新五代史》

感秋而悲,没有谁能超越天地运行的规律,而欧阳修无形中早就布好了局面。在他身后,由他一手识拔的苏洵、曾巩、王安石、苏轼、苏辙等人将引领北宋政坛、文坛走向下一个草木萌发的新生世界。

推荐阅读

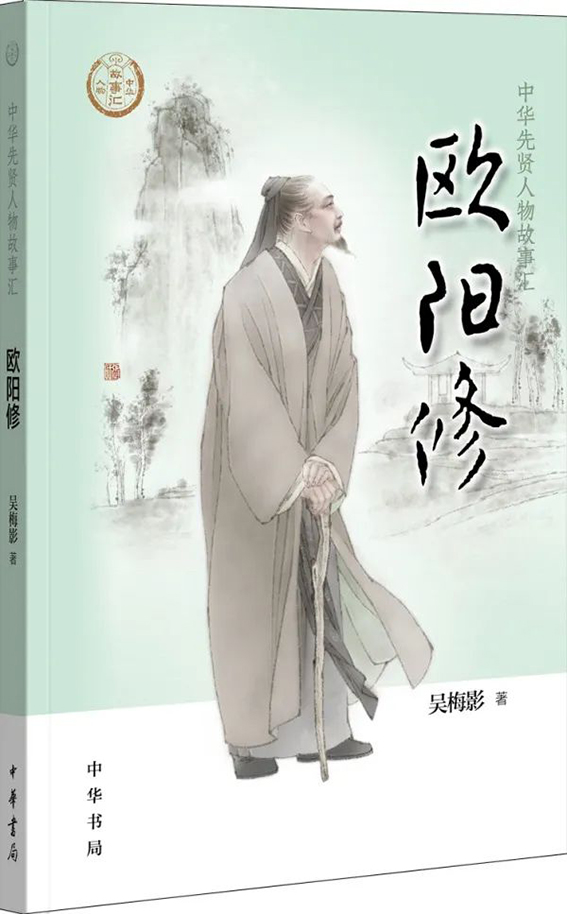

吴梅影 著

9787101136661

20.00元

康震 著

9787101130614

52.00元

康震教授通过丰富的史料、对诗文的别具一格的解读,精彩揭示了北宋一代文豪欧阳修和曾巩的成才之路。

[宋]欧阳修 撰 刘德清、顾宝林、欧阳明亮 笺注

9787101086454

198.00元

欧阳修,北宋中期杰出的文学家、史学家与政治家,著名的“唐宋古文八大家”之一。在宋诗发展史上,欧阳修以其创作理论与实践,引领诗风转变,为宋诗形成做出了重大贡献,是“宋调”的重要开拓者之一。此次整理,以《四部丛刊》初编影印元刻本《欧阳文忠公文集》为底本,参校众本。“题解”部分简要考述诗歌写作年月、创作背景,介绍有关人物与相关事件。对全部诗歌作重新编年编排,凡有辩正,皆作说明;暂不能准确系时者,附于某年、某年代之后。“注释”部分主要诠释诗句中的人名、地名、深奥词语及生僻典故。“附录”部分参列古代诗歌选本的欧诗选目,辑录历代诗话、诗评及散见于浩瀚文献当中与本诗有关的资料。

[宋]欧阳修 撰 欧阳明亮 校笺

9787101142310

58.00元

刘扬忠 选注

9787101159417

28.00元

欧阳修的诗词可谓是欧阳修的“两面”,诗词合观,方能知欧阳修其人。现在我们甄选欧阳修诗词的精华,加以注释、评析,将欧阳修的“两面”概貌展现在读者面前,以期能够帮助读者更进一步了解欧阳修其人其诗词。

洪本健 编

9787101011401

118.00元

[宋]欧阳修、司马光 撰 克冰评注

9787101099980

24.00元

《六一诗话》是我国最早的诗话,开后代诗歌理论著作新体裁。《六一诗话》以“闲谈”的方式,随事生说,各则诗话条目之间的排列并没有固定和必然的逻辑联系,却始终贯彻欧阳修的基本诗学思想。

[宋]欧阳修 等著 杨林坤 编著

9787101080773

32.00元

周敦颐说过“自李唐来,世人甚爱牡丹”,牡丹以“国色天香”的尊贵身份在中国古代文化艺术生活中占据着重要位置,中国古人也留下了大量有关牡丹欣赏与栽培艺术的著作,而以宋代人的作品最为有名。作者将欧阳修《洛阳牡丹记》等四种有关牡丹的经典作品合成一本,对原文进行精要注释与流畅翻译,并在各段之后附有点评。全书并配有近百幅精美插图,生动易读之余能让读者在国画水墨神韵中体会牡丹的富贵风姿。

©2002-2027 中华书局有限公司 版权所有 京ICP备05012931号

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073