-

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

中华文化教师素养读本

作者:楼宇烈,傅首清主编

定价:¥58.00

-

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

辽史--全五册(精)点校本二十四史修订本

作者:脱脱著 刘浦江整理

定价:¥280.00

-

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

南明史(精装本)

作者:钱海岳撰

定价:¥980.00

-

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

宋书(全八册)点校本二十四史修订本(平装本)

作者:(梁)沈约 撰

定价:¥360.00

-

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

魏书—(全八册)点校本二十四史修订本(精装)

作者:魏收著 何德章,冻国栋修订

定价:¥510.00

-

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

史记--全五册(传世经典 文白对照)精

作者:[汉]司马迁撰 陈曦、王珏、王晓东、周旻译

定价:¥298.00

-

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

全元词(全三册)--中国古典文学总集

作者:杨镰主编

定价:¥298.00

-

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

金史(全八册)点校本二十四史修订本(精)

作者:[元]脱脱等撰

定价:¥540.00

-

邹鲁文化研究 作者:贾庆超等 定价:¥0.00

-

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

明实录 附校勘记(183册)布面精装

作者:中研院历史语言研究所校印 黄彰健校勘

定价:¥45000.00

暑假开启,面对纷繁的旅游信息和热门景点的人潮,你是否感到一丝迷茫?不妨换一种方式,翻开“三全本”的《洛阳伽蓝记》《东京梦华录》和《梦粱录》,让古人的文字成为你的向导,穿越时空,深入探访洛阳、开封、杭州这三座承载着厚重历史的古都。

北魏抚军司马杨衒之,在东魏武定五年(547)重游经历战乱浩劫后的洛阳城。面对满目疮痍、“城郭崩毁,宫室倾覆,寺观灰烬,庙塔丘墟”的惨状,他以沉痛而详实的笔触,追忆了北魏鼎盛时期(约516)洛阳城内外佛教寺院的空前盛况。

全书共记载了大小寺院八十余所,不仅描绘了其建筑规模之宏伟、装饰之奢华,也记录了相关的历史事件、人物轶事和社会风貌,是研究北魏历史、佛教史、建筑史及洛阳城市地理的珍贵文献。

作为公认的“释源祖庭”,其寺名便直接源自杨衒之在《洛阳伽蓝记》中详细记载的“白马驮经”典故。虽然现在寺内建筑多为明清及后世重建,但寺址自古未变。清凉台是寺内最古老的建筑基址,相传为汉明帝当年避暑读书和安置天竺高僧摄摩腾、竺法兰译经之处,是追溯中国佛教起源的核心地标。走进白马寺,袅袅不绝的诵经声,延续着千年古刹的香火,是《伽蓝记》所载佛教在洛初兴与传承的最直接印证。

这里是北魏洛阳城的所在地,也是《洛阳伽蓝记》故事发生的舞台核心。如今是国家级大遗址公园。在广袤的田野下,通过考古勘探和发掘,已清晰揭示了北魏宫城(宫城区)、内城(金墉城、建春门等)、外郭城的轮廓。永宁寺塔基遗址是公园内最重要的展示点,巨大的夯土塔基和出土的大量精美泥塑佛像残件(现藏洛阳博物馆),无声地诉说着当年“殚土木之功,穷造形之巧”的绝世高度与佛教艺术的辉煌,是杨衒之笔下最震撼人心的“纸上伽蓝”在现实中的锚点。站在遗址上,书中所载伽蓝的方位和规模变得具体可感。

开封:汴梁繁华的遗痕与地上地下的对话

北宋遗民孟元老在南渡之后,怀着对故都汴梁(东京)的深切眷恋,撰写了这部十卷本的回忆录。它如同一部文字版的《清明上河图》,以细腻详尽的笔触,全方位记录了北宋徽宗崇宁至宣和年间(1102-1125)汴梁城的极致繁华。从城市布局(御街、里坊)、河道水系(汴河、蔡河),到皇城宫苑(宣德楼、大庆殿)、市井生活(州桥夜市、酒楼瓦肆、勾栏百戏),再到节令风俗、饮食服饰,无所不包。它生动再现了那个商品经济高度发达、市民文化空前活跃的“造极之世”的都城风貌。

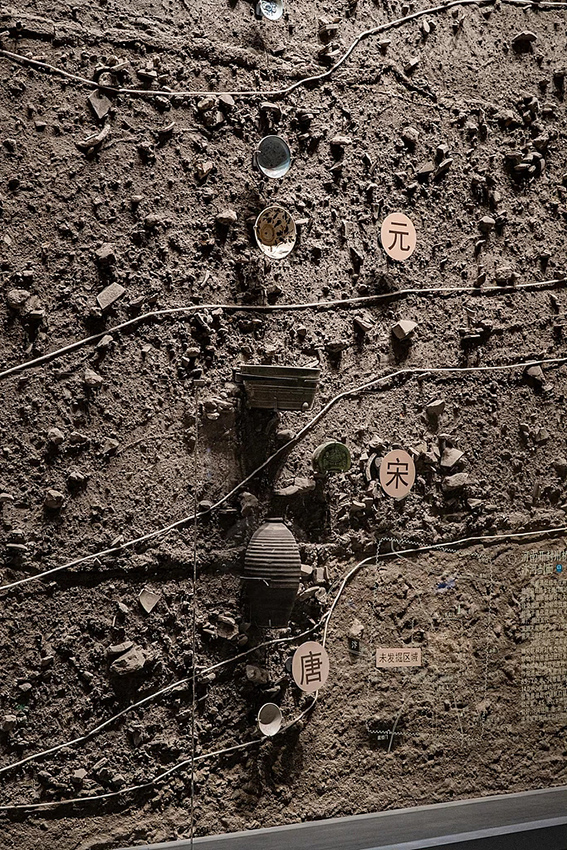

现存的明清开封城墙是在北宋东京内城基础上多次修筑而成。大梁门(西门) 是重要的登临点。城楼内设有开封城墙古马道遗址博物馆,分层展示了清、明、宋三个时期叠压在一起的古马道遗迹,直观呈现了“城摞城”的奇观,是开封城历史层累和黄河水患影响的最有力物证。

州桥是《东京梦华录》中反复提及的中心地标。近年来的重大考古发掘,揭露出北宋州桥遗址的主体结构(包括巨大的石砌桥面、桥墩、部分浮雕石壁)及与之相连的汴河故道(唐宋至明清)。这里是感受北宋汴梁城市核心区风貌的关键性考古现场。

这座建于北宋皇祐元年(1049)的琉璃砖塔,是《东京梦华录》中记载的开宝寺灵感塔。它并非铁铸,但因塔身褐色琉璃砖远望似铁而得名。历经近千年风霜、地震、洪水甚至日军炮击,虽略有倾斜,仍巍然屹立,是开封现存最古老的地面建筑。

位于禹王台公园内,建于北宋开宝七年(974),是开封现存最古老的建筑。原为六角九层巨型佛塔,元代上部遭毁,现存三层,清代在残基上加建六级小塔,形成独特造型。塔身镶嵌着数以千计的佛像砖,虽经岁月侵蚀,仍可见其精美多样,是研究宋代佛教艺术和建筑的重要实物。

杭州:临安遗韵的湖山印记与城市肌理

南宋遗民吴自牧仿《东京梦华录》体例,撰写了这部二十卷的《梦粱录》。书名“梦粱”暗含“黄粱一梦”的慨叹。它详细记载了南宋后期(1241-1274)都城临安(杭州)的城市风貌、宫廷礼仪、官府机构、市肆经济、节令风俗、地理物产等。书中盛赞“杭城湖光山色之秀”,更以百科全书式的笔触,描绘了御街的繁华、瓦舍勾栏的热闹、茶楼酒肆的兴盛、四时风俗的独特,是研究南宋城市史、经济史、社会史和生活史的珍贵史料。

南宋临安城的中轴线御街,其走向与今日杭州中山中路大致重合。在中山中路(靠近鼓楼区域)设有南宋御街遗址陈列馆,通过玻璃栈道或展示窗,可以清晰地看到地下保存的南宋、元、明、清不同时期的道路叠压遗迹,包括石板路、排水沟、房基等,是感受临安城核心脉络的绝佳地点。

位于中山中路南端,是南宋御街的起点之一。现存鼓楼为明代重建,但其位置是南宋朝天门的旧址,是进入南宋皇城的标志性门楼。

德寿宫是宋高宗赵构退位后居住的宫殿,规模宏大,被称为“北内”(皇宫称“南内”)。近年经过大规模考古发掘,其遗址已建成南宋德寿宫遗址博物馆。馆内通过原址保护展示、数字化复原、文物陈列等手段,生动再现了这座南宋皇家宫苑的格局、建筑风貌与生活场景,是理解《梦粱录》中宫廷部分的重要实体依托。

矗立在钱塘江畔月轮山上,始建于北宋开宝三年(970),吴越王钱弘俶为镇钱塘江潮而建。南宋时重建,现存砖构塔身为南宋遗存,外部木构檐廊为清末重建。登临六和塔,可远眺钱塘江(及钱塘江大桥)的壮阔景色。虽然吴自牧记载的江潮“玉城雪岭际天而来”的盛况因河道变迁已难完全重现,但在特定季节(如农历八月十八前后)仍能感受其气势。六和塔作为杭州的标志和门户守护者,见证了临安作为南宋“行在”的兴衰。

这个暑假,让“三全本”成为你独特的旅行指南。当古人的文字与今日的遗迹相互印证,我们便能清晰地感知:那些辉煌的文明成就,那些鲜活的城市生活,那些深沉的精神信仰,并未在废墟中湮灭。跟着“三全本”去旅行,正是在这些看得见、摸得着的断壁残垣、塔寺宫观、街巷阡陌中,去谛听那穿越时空的、文明永恒的回响,触摸历史最真实的温度。

www.zhbc.com.cn zhbc@zhbc.com.cn

地址: 北京市丰台区太平桥西里38号 邮编: 100073